| < バイオ・セーフティ安全性分類 > 抜粋: WHO 実験室バイオセーフティ指針 第3版 NPOオメガ 文責: 宮崎碩文

| ||||||

| NPO オメガ 「バイオ・ハザード部門 メイン・ページ」 へ |

目 次

|

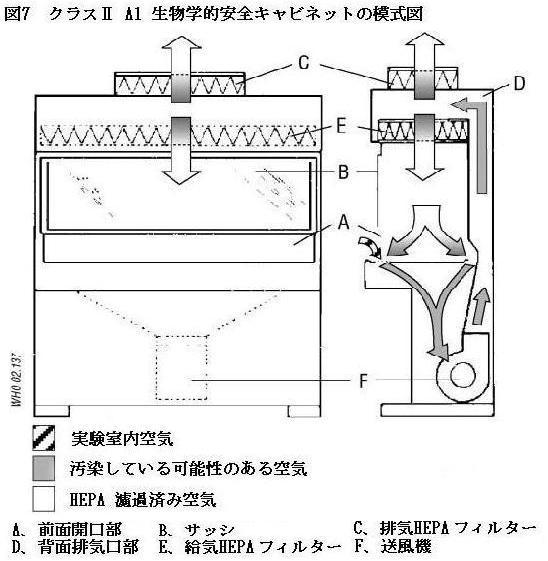

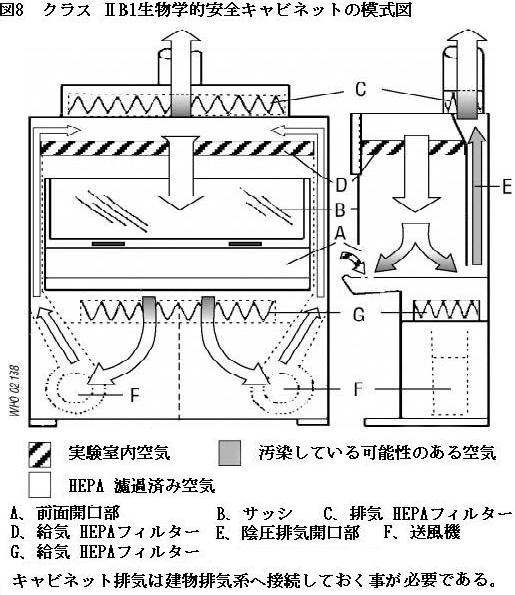

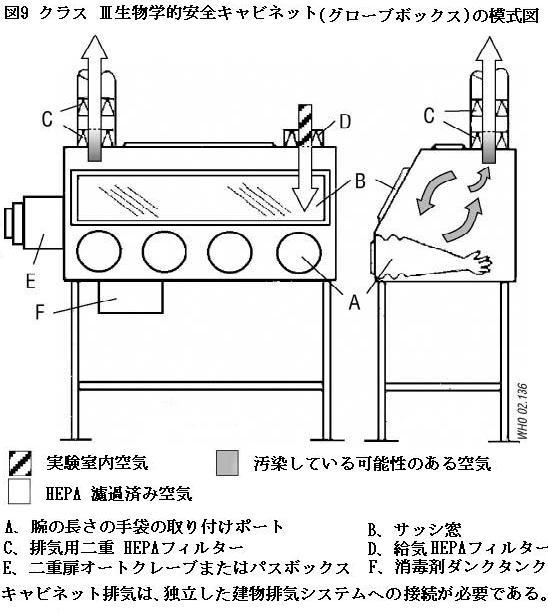

| はじめに 表1:感染性微生物のリスク群分類 表2:リスク群分類とBSレベル分類の関連,主な作業方式,機器 表3:BSレベル別施設基準要約 第Ⅰ部 バイオセーフティ指針 2.微生物学的リスク評価 3.基本実験室 バイオセーフティレベル 1,2 図2:実験室[バイオセーフティー・レベル 1] 図3:実験室[バイオセーフティー・レベル 2] 4.封じ込め実験室(Containment Laboratory)バイオセーフティレベル 3 図4:実験室[バイオセーフティー・レベル 3] 5.高度封じ込め実験室(Maximum Containment Laboratory) ―バイオセーフティレベル4 6.実験動物施設 表4:動物施設封じ込めレベル:作業原則と安全機器の要約 動物施設 バイオセーフティレベル1 動物施設 バイオセーフティレベル2 動物施設 バイオセーフティレベル3 動物施設 バイオセーフティレベル4 無脊椎動物 7.実験室/ 施設運営管理指針 8.実験室/ 施設検証指針 第Ⅱ部 実験室バイオセキュリティ 9.実験室バイオセキュリティの概念 第Ⅲ部 実験機器 10.生物学的安全キャビネット クラスⅠ生物学的安全キャビネット「図6」 クラスⅡ生物学的安全キャビネット「図7」「図8」 クラスⅢ生物学的安全キャビネット「図9」 生物学的安全キャビネットの排気接続 必要とされる防護タイプ別による生物学的安全キャビネット(BSC) の選択「表8」 生物学的安全キャビネット(BSC)のクラスⅠ、Ⅱ、Ⅲの相違点「表9」 実験室内の生物学的安全キャビネットの使用 11.安全機器 陰圧柔フィルムアイソレーター ピペットエイド ホモジナイザー、シェーカー、ブレンダーおよびソニケーター 使い捨て式の移植ループ 微少焼灼装置 個人用防護具と防護服 第Ⅳ部 基準微生物実験技術 12.実験室内技術 実験室における試料の安全取り扱い ピペットとピペットエイドの使用 感染性材料の散乱を避けること 生物学的安全キャビネットの使用 感染性試料の経口摂取、皮膚および眼への接触を避けること 感染性材料の注射を避けること 血清の分離 遠心器の使用 ホモジナイザー、シェーカー、ブレンダー、および ソニケーターの使用 組織磨砕器の使用 冷蔵庫と冷凍庫の注意と使用 凍結乾燥した感染性材料を含むアンプルの開封 感染性材料を含むアンプルの保存 血液、その他の体液、組織、および排泄物の取り扱い における標準的注意 プリオンを含む可能性のある材料に関する注意 13.突発事態対応計画と緊急時対応手順 突発事態対応計画 微生物実験室の緊急時対応 14.消毒と滅菌 定義 実験室資材の清掃 化学殺菌剤 室内環境汚染除去 生物学的安全キャビネットの汚染除去 手洗い/ 手の汚染除去 加熱消毒と滅菌 焼却 廃棄 15.感染性試料の運搬序論 国際輸送規則 基本的な三重包装システム 漏出清掃手順 | |||||||||||||

| はじめに 本指針の中では一貫して、感染症微生物の相対的災害は、リスク群(WHO リスク群1,2,3,4)で表現される。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

表1 感染性微生物のリスク群分類

| リスク群1: | (個体および地域社会へのリスクは無い、ないし低い) | ヒトや動物に疾患を起す可能性の無い微生物。 リスク群2: | (個体へのリスクが中等度、地域社会へのリスクは低い) | ヒトや動物に疾患を起す可能性はあるが実験室職員、地域社会、家畜、環境にとって重大な災害となる可能性の ない病原体。実験室での曝露は、重篤な感染を起す可能性はあるが、有効な治療法や予防法が利用でき、 感染が拡散するリスクは限られる。 リスク群3: | (個体へのリスクが高い、地域社会へのリスクは低い) | 通常、ヒトや動物に重篤な疾患を起すが、通常の条件下では感染は個体から他の個体への拡散は起こらない 病原体。有効な治療法や予防法が利用できる。 リスク群4: | (個体および地域社会へのリスクが高い) | 通常、ヒトや動物に重篤な疾患を起し、感染した個体から他の個体に、直接または間接的に容易に伝播され得る 病原体。通常、有効な治療法や予防法が利用できない。

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

表2 リスク群分類と、BSレベル分類の関連、主な作業方式、機器

| リスク群 | バイオ・セーフティー・ レベル | 実験室の型 | 作業方式 | 安全機器

| 1 | 基本- | BS レベル1 基本教育、研究 | GMT | 特に無し;開放型作業台

| 2 | 基本- | BS レベル2 一般医療, 診断 | 検査、研究 GMT+ 保護衣、 | バイオハザード標識 開放型作業台+ エアロゾル | 発生の可能性ある場合はBSC 3 | 封じ込め- | BS レベル3 特殊診断検査、研究 | BS レベル2 + 特別な保護衣、 | 入域の制限、一定気流方向 全操作をBSC/ ないし、その他の | 封じ込め機器を用いて行う 4 | 高度封じ込め | 実験室- BS レベル4 特殊病原体施設 | BS レベル3 + 入口部は | エアロック、出口に シャワー、特別な廃棄物 処理クラスⅢ BSC または陽圧 | スーツ+ クラスⅡBSC, (壁に固定した)両面オートクレーブ; 給排気は濾過 略語: BSC = 生物学的安全キャビネット ; GMT = 基準微生物実験技術(本指針第Ⅳ部参照)

|

各国(地域)は、下記の事項を考慮して、各国(地域)独自の微生物のリスク群分類を作製する: | 1. 微生物の病原性。

2. 微生物の伝播方式と、宿主域。これには、当該地域の人口群の有する免疫レベル、宿主人口の密度と移動度、該当する

3. 現地において、有効な予防法が利用できるか否か、考慮の対象は:予防接種または抗血清投与(受動免疫),衛生手段,

4. 現地において有効な治療法が利用できるか否か。考慮すべき対象は:受動免疫、曝露後予防接種、抗菌剤、抗ウイルス剤、

| |||||||||||||||||||||||||||

表3 BSレベル別施設基準要約

| BS レベル

| 1 | 2 | 3 | 4

| 実験室の隔離 *a | 不要 | 不要 | 要 | 要

| 汚染除去時の実験室気密封鎖性能 | 不要 | 不要 | 要 | 要

| 換気: | 内側への気流 制御換気系 排気のHEPA濾過 不要 不要 不要 望ましい 望ましい 不要 要 要 要/不要 *b 要 要 要 入口部二重ドア | 不要 | 不要 | 要 | 要

| エアロック | 不要 | 不要 | 不要 | 要

| エアロック+ シャワー | 不要 | 不要 | 不要 | 要

| 前室 | 不要 | 不要 | 要 | -

| 前室+ シャワー | 不要 | 不要 | 要/不要 *c | 不要

| 排水処理 | 不要 | 不要 | 要/不要 *c | 要

| オートクレーブ: | 現場処理 実験室内 両面オートクレーブ 不要 不要 不要 望ましい 不要 不要 要*z 望ましい 望ましい 要 要 要 生物学的安全キャビネット | 不要 | 望ましい | 要*z | 要

| 職員安全モニタリング設備 *d | 不要 | 不要 | 望ましい | 要

| *a : 一般交通より、環境的、機能的に隔離。 *b : 排気系の位置による。

| *c : 実験室内で取り扱われる病原体による。 *d : 例、覗き窓、有線テレビ、2 方向通信系。 *z : 日本語版:WHO第3版 「実験室バイオセーフティー指針」の「表3」には 「不要」と記載されてるが WHO原版英語版「Table3」の記載に従い 「Yes:要」 に 「訂正」 しました。 本HomePage文責者:宮崎碩文 2008/11/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||

表4 動物施設 封じ込めレベル : 作業原則と安全機器の要約

| リスク群 | 封じ込めレベル | 実験室作業原則と安全機器

| 1 | ABSL 1 | 立ち入り制限、保護衣および手袋

| 2 | ABSL 2 | ABSL 1 の作業原則に加えて:災害警告標識。 エアロゾルを発生する全作業に | クラスⅠ BSC または クラスⅡ BSC 洗浄前に廃棄物および飼育ケージの汚染除去。 3 | ABSL 3 | ABSL 2 の作業原則に加えて:立ち入り管理。全ての作業にBSCおよび特別保護衣。

| 4 | ABSL 4 | ABSL 3 の作業原則に加えて:厳格な立ち入り制限。入室前の更衣、クラスⅢのBSCまたは | 陽圧宇宙服。退出時のシャワー。 施設から搬出する前に全廃棄物の汚染除去。

| ||||||||||||||||||||

典型的な バイオ研究 基本実験室

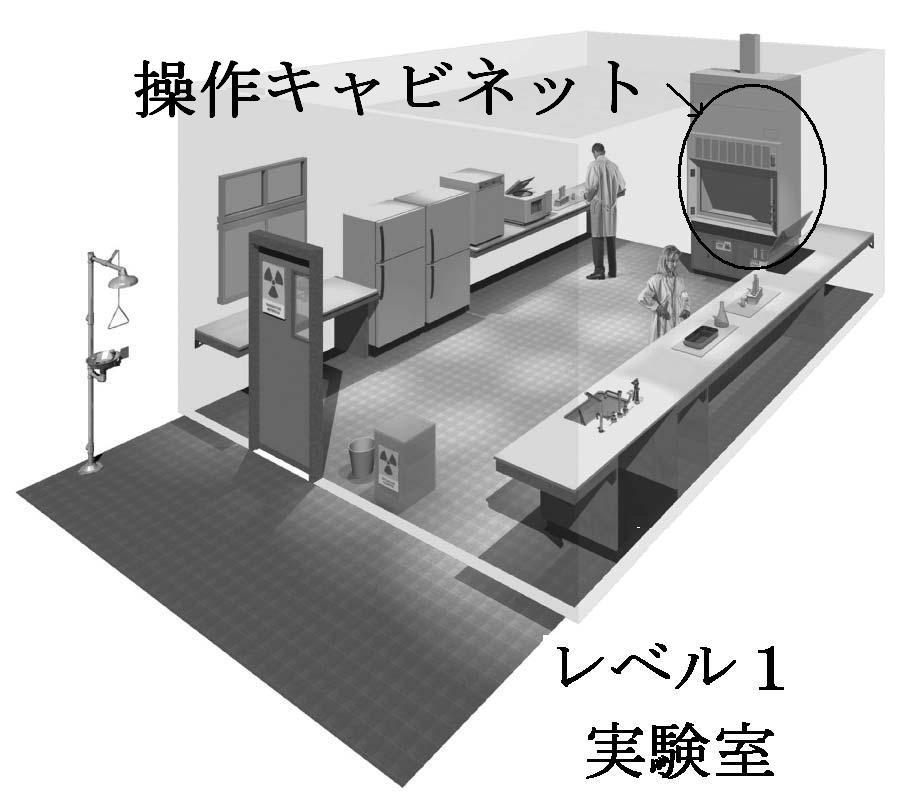

| 図2 実験室: 典型的な[バイオセーフティレベル1] ↓ |

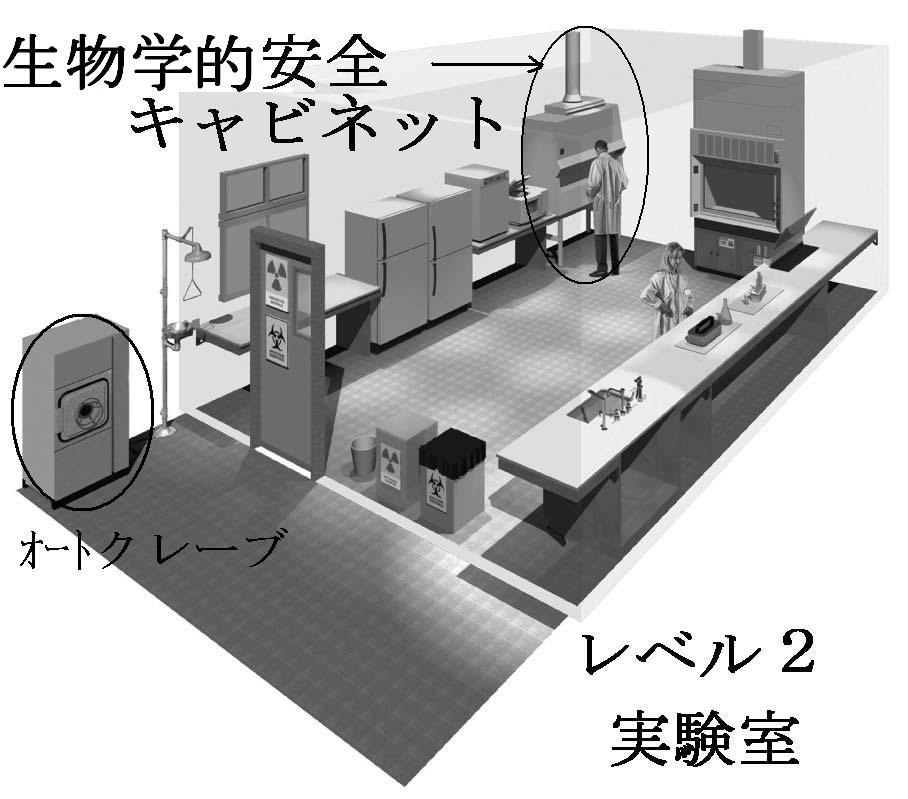

図3 実験室: 典型的な[バイオセーフティレベル2] ↓ |  図4 実験室: 典型的な[バイオセーフティレベル3] ↓ |

|

| ||||||||||||||

| 生物学的安全(バイオ・セーフティー)キャビネット : BSC クラスⅠ クラスⅡA1 クラスⅡB1 クラスⅢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

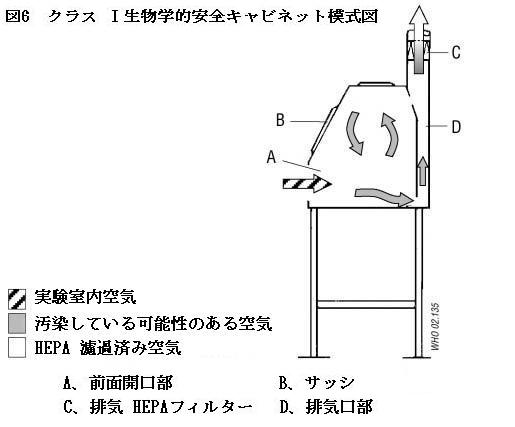

クラスⅠ生物学的安全キャビネット 「図6」

図6 にクラスⅠ BSC の模式図を示す。室内空気が最小0.38m/sec の速度で開口部を通って流入し、作業表 面を通り過ぎて、排気ダクトを通してキャビネットから放出される。気流は作業表面で発生するかもしれない エアロゾル粒子を実験室職員から払い出して排気ダクトへと導く。作業者はガラス窓を通して作業表面を目視 し、キャビネット内の作業表面の作業は前面開口部から腕を差し込んで行う。また、窓部分は、清掃や他の目 的で作業表面に到達するために押上げて完全に開放することができる。 キャビネットからの空気はHEPA フィルターを通して:(a) 実験室内へ、その後建物排気を介して建物の外部 へ(b) 建物排気を介して外部にまたは(c) 直接外部へ排気する。通常HEPA フィルターはBSC の排気口部か建 物排気系内に設置する。排気ファンを内蔵したクラスⅠ BSC もあるが、建物排気系の排気ファンを利用してい るものもある。 クラスⅠ BSC は最初の認定されたBSC であり、その単純なデザインのために、世界中でまだ広く使用され ている。それは、作業者防護と環境防護に有用であり、また放射性核種と揮発性の有毒化学物質を用いた作業 にも使用することもできる。滅菌されていない室内空気が前面開口部から作業表面に引き込まれるので、生産 物防護に関しては一貫した信頼性を与えるものとは考えられない。 |