1975年7月

1975年7月

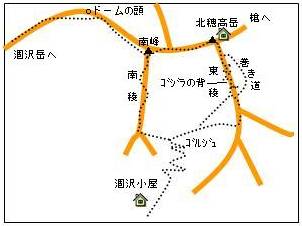

涸沢(からさわ)から北穂高へ登るコースとして、北穂沢を挟んで南稜(なんりょう)と東稜(とうりょう)があり、一般コースである南稜を登っている時、右手に見えるゴツゴツした岩尾根が東稜である。

涸沢(からさわ)から北穂高へ登るコースとして、北穂沢を挟んで南稜(なんりょう)と東稜(とうりょう)があり、一般コースである南稜を登っている時、右手に見えるゴツゴツした岩尾根が東稜である。

東稜は岩壁登攀、つまりロック・クライミングの領域らしく普通のガイドブックにはほとんど載っていない。そのため東稜は槍ケ岳の北鎌尾根や前穂高北尾根のようにクライマーにしか登れない岩尾根だと思っていた。

しかし、ある時、「東稜はザイルが無くても登れる」と聞いてから、私には絶対に登れないと諦めていた東稜が身近かに感じるようになって来た。

その後、ある本で『東稜は岩のバリエーション・ルートとして栄えた岩の殿堂』と書いてあるのを見て、「バリエーション・ルートとは一体どんなルートなのだろうか」と興味を持った。そして「もし本当にザイルが無くても登れるなら一度登ってみたい」と思うようになり、南稜から見る度に、その思いが強くなっていった。

*

今回はその東稜を「何が何んでも登ってやろう」と思い、昨日、1人で涸沢小屋へやって来た。

朝、目が覚めると、いつ雨が降って来るか分からないような黒い雲が覆っていた。穂高の岩稜も濃い霧に煙って見えない。

「これじゃあ東稜は登れない」と思った。東稜はザイルが無くても登れるというが、ザイルが無くても登れるということは、ザイルが必要なほど急峻な岩場である、ということである。そんないやらしい所を登るのに視界が利かなくては不安だ。もし岩場をよじ登っている時に雨にでも降られてはたまらない。

どうせ気楽な一人旅。「天気が快復してから登ればいい」と、朝食後、再びフトンの中へ潜り込んだ。

1時間もウトウトした頃、フトンをたたみに来た小屋の久保田さんに起こされた。ムックリと起き出して外を見ると、朝方よりも幾分明るくなっていた。窓越しに見える前穂高の六峰や屏風岩の上空が、朝方の黒い雲ではなく白い雲に変わっていた。

「今日はやらないんですか? もったいないね……。今日は晴れて来ますよ」

と、久保田さんに言われ、

「東稜をザイルなしでやりたいんですが、大丈夫ですかね……」

と聞くと、

「東稜? 大丈夫ですよ!」

とキッパリと言われ、不安が吹っ飛んだ。

すでに登山者の姿はなく、静まりかえった小屋の中で急いでパッキングをして、7時45分に小屋を出発する。

途中までは一般コースの南稜を行く。小屋を出て2、30分ほど登った時、道端に咲いていた黒ユリを見つけ、写真を撮っていると、下から登って来た若い2人連れの女性に、「何を撮ってるんですか」と声をかけられた。

途中までは一般コースの南稜を行く。小屋を出て2、30分ほど登った時、道端に咲いていた黒ユリを見つけ、写真を撮っていると、下から登って来た若い2人連れの女性に、「何を撮ってるんですか」と声をかけられた。

「ほら、黒ユリですよ」

と言うと、

「え、これが黒ユリですか……。私、初めて見ました」

と言い、初めて見たうれしさと、黒ユリのイメージが違い過ぎたせいか、ちょっと複雑な表情をした。黒ユリは背丈が10センチぐらいしかなく、ユリというよりも蘭のような花である。

そこから20分ほど登った所に東稜への分岐であるゴルジュがあるはずだった。少しなだらかになった所に石がゴロゴロしているはずだが、今年は残雪が多くどこがゴルジュが分からなかった。

出かけて来る時、久保田さんから「ゴルジュですよ。ゴルジュでトラバースするんですよ」と言われて来たのだが、そのゴルジが分からない。雪渓を何度も登ったり下ったりしたが、どうしても分かららず、「この際どこでもいいから登ってしまおう。どうせ稜線へ出れば道があるだろう」、と思った。

しかし、取り付き点まで来て見ると、簡単に登れそうに見えた尾根は、10メートルもある垂直な岩壁でとても登れる所ではなかった。

しかし、ここで引き返えす訳にはいかなかった。長年の憧れの東稜である。ここを登るためにはるばるとやって来たのである。

どこかに必ず登れる所があるはずだと思い、さらに雪渓を下っていった。5、6分も下ると、今までよりも傾斜がゆるく、小指ほどの潅木が何本か生えている所があった。「よし、ここなら登れる」と思って、そこをガムシャラに登って行った。

そこは残雪がこびり付いていた。アイゼンもピッケルもザイルもなく、いつ根元から引き抜けるかも分からないような潅木につかまりながら登っていった。

7、8メートルも登った時、股間から真下に白い雪渓が見えた。もうここは絶対に下れないと思った。ザイルを使わないで岩場を登る者の宿命だった。いったん登った以上絶対に下れない。あとは登るしかなかった。

やっとの思いで登りきるとハエマツ帯になった。そのハエマツ帯を抜け出ると、石がゴロゴロしているなだらかな所へ飛び出した。

やっと稜線へ出ることが出来てホッとしものの、「稜線へ出れば道があるだろう」と思っていたが、その道が見つからない。視界も悪く、50メートルほどしか利かなかった。北穂の山頂も横尾谷の谷底も見えなかった。ルートは一体どこにあるのだろうか。

今、登って来た道はもう絶対に下れない。どんなことをしても北穂の山頂まで登るしかないと思った。

ただ救われたことは、残雪が無かったことと、ヤセ尾根なので必然的に登る方向が分かったことだった。道を探しながら、とにかく上へ上へと登っていった。

10分ほど登った時、小さなケルンがあった。30センチほどのケルンだったが、それを見た時は本当に救われたと思った。近づいて見るとケルンの陰に缶詰めの空き缶があった。登山者がここで食事をした証拠である。

しかし、まだ安堵はできなかった。ここで登山者が食事をしたことは分かったが、そこから先が分からなかった。視界はますます悪くなる一方だった。

おおよその見当をつけて登って行くと、ヤセた岩尾根のピークに出た。しかし、そこから先が分からず、もう一度ケルンまで戻って踏み跡を探すことにした。

やっとルートらしいものを見つけて登って行くと、途中にタバコの吸いがらが落ちていた。それを見てやっとルートであることを確信した。

それから30分も登っただろうか。いや1時間だったかも知れない。緊張と不安で時間的感覚など全くなかった。とにかく何度目かのピークに立った時、絶望感におそわれた。目の前がパックリと口を開けた絶壁になっていた。対岸まで3、4メートル位の幅でスッポリと切れ落ちていた。高さは20メートル、いや3、40メートルも位あったかも知れない。こんな所で落ちたらひとたまもないだろうと思った。

ここをどうやって越えればいいのだろう。対岸の岩にはハーケンが見えた。つまりクライマーがザイルを使って登ったり下ったりしている所である。しかし、ザイルがない者はどうすればいいのだろうか。

ここを飛び越えようかと思った。それはビルの屋上から隣のビルへ飛び移るようなものだが、本当に飛び越せるだろうか。ここを飛び越した場合、成功する確率は3分の1しかないと思った。その3分の1の確率に命を賭けるわけにはいかなかった。(この時は気が動転していたのでそう思ったが、ここは絶対に飛び越せない)

ここが越えられないとなると、一体どうすればいいのだろう。涸沢から登って来た道はもう絶対に下れない。つまり帰路は完全に断たれてしまったのだ。もう下れない以上は登るしかない。

登山者でもいれば道を尋ねることも出来るが、人影は全くなかった。顔が引きつって来た。喉もカラカラだった。

「冷静になれ、冷静になれ」と自分に何度も言い聞かせながら、ここからどうやって抜け出すかを考えた。そして、前も後ろもダメならば横へ逃げるしかないと思った。

東稜は「ザイルがなくても登れる」と何人もの人から聞いていた。だがこんな危険な所を「ザイルがなくても登れる」と言うだろうか。複数の人が「絶対登れる」と言うからには、もっと楽に登れるルートがあるに違いないと思った。

きっとこの近くに巻道があるに違いないと思い、登って来た道を引き返えすことにした。

ひと抱えもありそうな石がゴロゴロしている所まで戻って、巻道を捜し出した。岩や石は踏み跡が分かりにくく、四ん這いになって、石の表面に人が歩いた気配がないか、アイゼンの歯の傷跡がないかを必死で調べていった。

あった。古いアイゼンの傷跡があった。アイゼンの傷跡にコケが生えていた。その石の上にまずザックを置いた。そして、今度はそのザックを起点にして、5、6メートル離れた円周上を捜し出した。そして二つ目の石を見つけ、そこにタオルを置いた。そして、ザックとタオルの延長線上がルートに違いないと思った。

その方向が本当に巻道かどうかは分からないが、とにかく進んで行った。

どのくらい歩いたのだろうか。とにかく必死で登って行くと、今度は砦のような岩が立ちはだかっていた。ここは先ほどの絶壁(正しくはゴジラの背というらしい)よりも低く、せいぜい4、5メートルだった。

どこか登れそうな所がないかと丹念に見ていくと、中央部に一カ所だけ登れそうな所があった。そこにはクッキリと踏み跡があった。道だ。これがザイルがなくても登れると云っていた巻道に違いない。ホッと胸を撫で降ろす思いだった。

しかし、ここも簡単には登れそうもなかった。岩と石と土がミックスした垂直に近いような壁だった。出っ張った小さな石には土がこびり付いていた。そこまでどうやって登ろうかと考えた。

かつて丹沢で沢登りをしている時、4、5メートルも登った所で動けなくなり、滝壷へ落ちてしまったことがあったが、ここで落ちたら横尾谷まで転げ落ちてしまうかも知れないと思った。その横尾谷はガスに煙って見えなかった。

この岩場を慎重に何とか登りきった。これで最大の難所を切り抜けたと思ったが、まだ安心は出来なかった。ここから先どんな難所があるか分からないからだ。

ここからは、わずかに付けられた踏み跡を頼りに登って行った。途中、岩の窪みに雨水が溜まっていた。その水を四つん這いになって飲んだ。口の中に入って来たコケも一緒に飲み込んだ。

水はザックの中にタップリあった。ポリタンにマンタンに入っていたが、ザックを降ろして水を飲むだけの余裕がなかったのだ。雨水を飲んで、やっと我にかえったような気がした。

さらに、しばらく登って行くと、濃い霧の中から北穂高の山頂がボンヤリと見えた。それを見た時はまさに後光を放つ観音様のように見えた。

山頂が薄っすらと見えただけで、かなり元気が湧いて来た。もう山頂は近い。急勾配の斜面をガムシャラに登って行くと、今度は一面残雪になった。その残雪をさらに登って行くと、斜面が急でどうしても登れなくなり、右へトラバースしながら登って行くと、けたたましい程のゴミが川のようになっていた。そのゴミを見た時は本当に「助かった」と思った。多量のゴミがあるこということは、そこに小屋があるということを意味するからだ。

そのゴミの川を横切って進んで行くと、北穂高小屋からキレット側へ2、30メートルほど下った所へ突き上げた。

*

東稜は今までの山登りの中で一番ビビった尾根だった。北穂小屋へ突き上げるまでは本当に生きた心地がしなかった。

北穂の山頂で水をガブガブ飲んで、今朝涸沢小屋を出てから初めてタバコを吸った。愛煙家の私が朝からタバコを吸うことも忘れていた。とにかく不安と緊張の連続だった。せっかくカメラを持っていながら写真も一枚も撮らなかった。写真どころではなかった。

いづれにしてもこんなに心細く緊張した山登りは初めてだった。一時はどうなるかと思った。無事に北穂高の山頂へ着いた時は、思わず神に感謝したほどだった。

今回は本当に死ぬかと思ったが、天気が良く視界が利けばもっと楽に登れたかも知れないと思った。

北穂の山頂でゆっくりと昼食をとってから、奥穂高まで縦走してザイデン・グラードを下った。

翌朝、目が覚めると、昨日の天気がウソのように、まだ明けきらない空に穂高の岩稜がクッキリと浮かび上がっていた。

翌朝、目が覚めると、昨日の天気がウソのように、まだ明けきらない空に穂高の岩稜がクッキリと浮かび上がっていた。まだほとんどの人が寝ている中で、社長(小屋の主人)宛に、「北穂を往復して来ます。8時までには戻りますの朝食を残しておいて下さい」、というメモを残して4時20分に小屋を出発。南稜を一気に駆け登った。

南稜のテント場を過ぎた所で朝日が昇る。前穂から奥穂、そしてこの北穂一帯がバラ色に染まっていった。昨日、大苦戦をした東稜も、朝の洗礼を浴びて眩しく光っていた。何とすばらしい朝だろうか。

(前穂高北尾根) |

(奥穂と吊尾根) |

(奥穂高と前穂高) |

(槍ケ岳) |

北穂の山頂で奥穂や槍の写真を撮った。まだまだ眺めていたかったが、今日中に家へ帰らねばならない。後ろ髪を引かれる思いで下山した。

下りは走るようにして駆け下り、8時には間に合わなかったが8時10分ごろ小屋へ着いた。涸沢小屋から4時間弱で往復し、すばらしい穂高の輝きを見ることが出来て大満足だった。

小屋で残しておいてくれた朝食を急いで頂いて、涸沢を一気に駆け下りた。(昭和54年7月)