建設CALS/ECとは発注者と受注者間(及び発注者内部)

でやりとりしている紙を媒体とする従来の情報交換、処理(文章、図面、表など)を

デジタル化して、デ−タのやりとりや保管をネットワ−ク、デ−タベ−ス等を

活用して行うことにより業務の効率化をはかるものです。

これは単なる従来から存在した個別業務の電子化とは異なりデ−タ交換ル−ルの

標準化を通じて他機関等などの情報の共有までも含んだものの考えかたです。

これにより発注者側では品質確保やコストの縮減のみならず事業執行の

迅速化や効率化が図られ受注側では発注者や関連企業との間で、

より正確で迅速な情報交換、経済的な資材の調達等が可能となり、

企業としての競争力の強化に役立ちます。

建設CALS/ECは公共事業支援総合情報システムとも呼ばれ、

平成7年5月にCALSの概念を念頭に「公共事業支援統合情報システム研究会」の

設立をはじめとして現在までその実現の検討がおこなわれてきており

現在その導入が開始されその実現が急がれております。

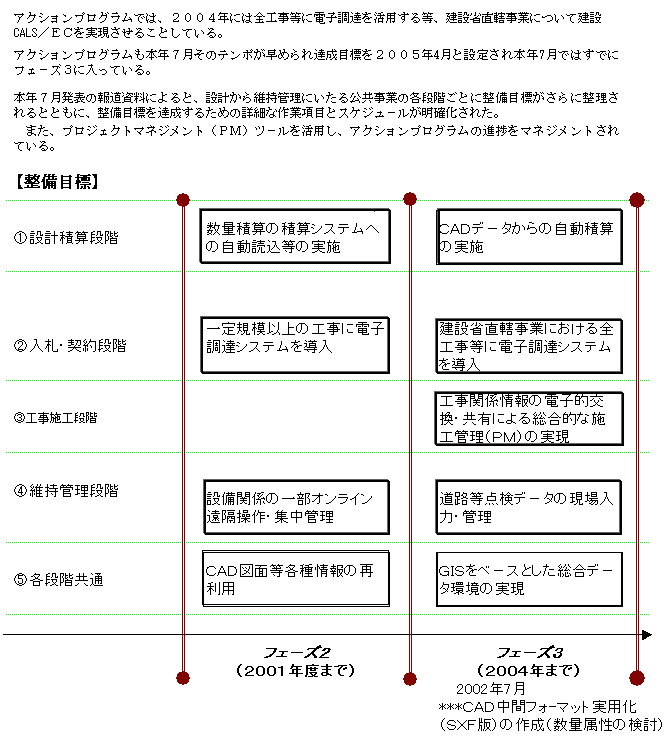

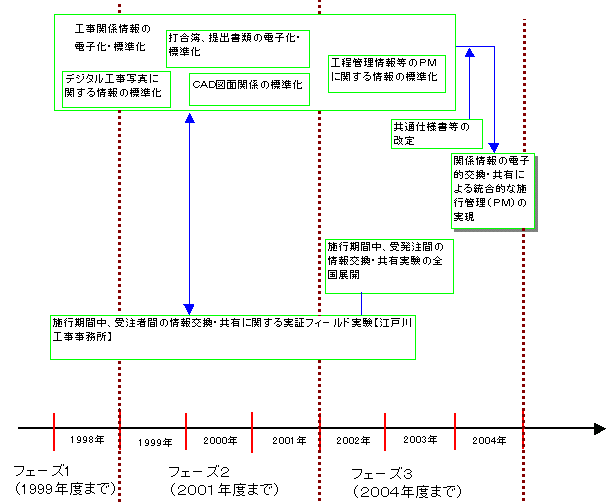

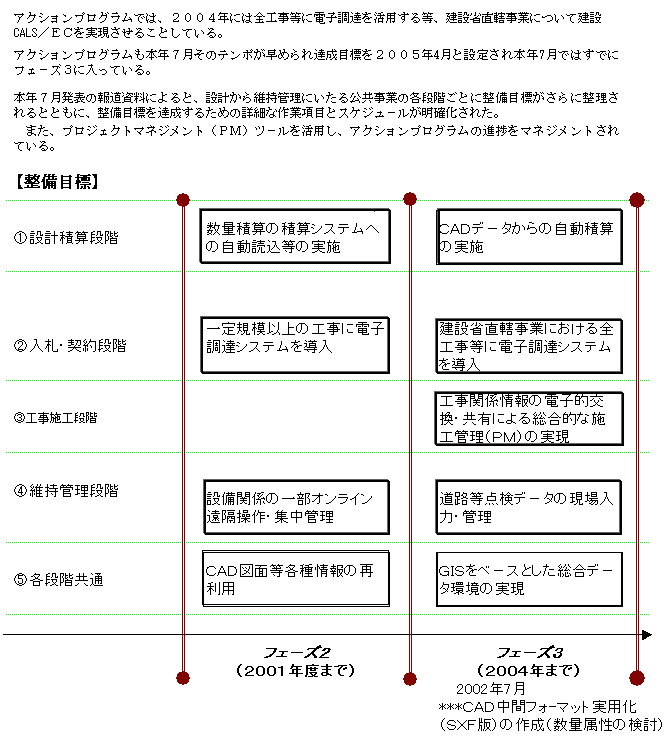

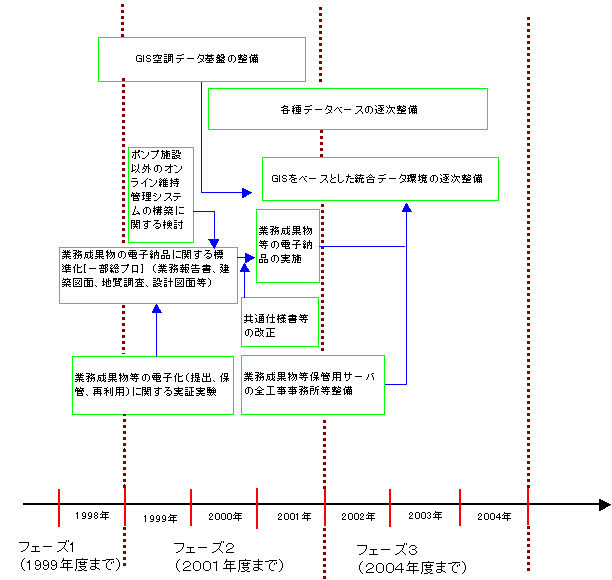

建設省は「2004年までにCALS/ECを完成させる」という、

アクションプログラムを作成しました。

また、2010年には、日本の公共事業を自治体の事業も含めてすべて

CALS/EC化することをイメージしています。

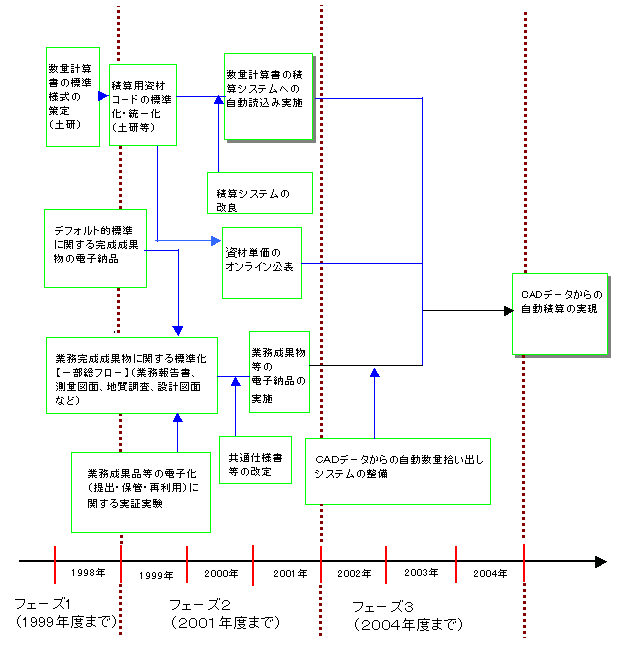

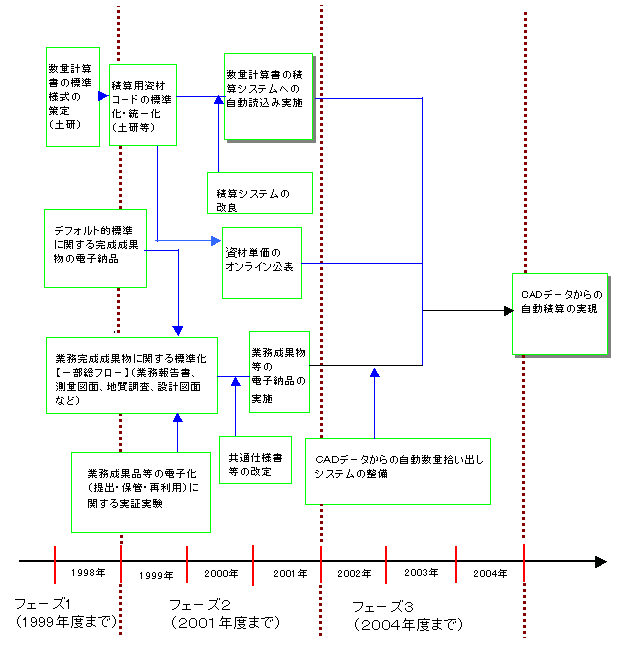

図面、数量計算等を電子情報で発注者が受け取り、これを積算システムに

適用することにより、数量の取りまとめや再入力が不要となり、

迅速で正確な積算が可能となります。

この情報は、以降の工事施工、維持管理のプロセスを通じて必要な修正を

加えられながら何度も利用されるこことなります。

電子広告、電子メールによる技術資料の提出、電子入札等により、

手続きの迅速化、省力化が可能となります。

さらに企業側においては下請会社、資材納入会社との迅速な情報交換により、

競争力の向上が期待されます。

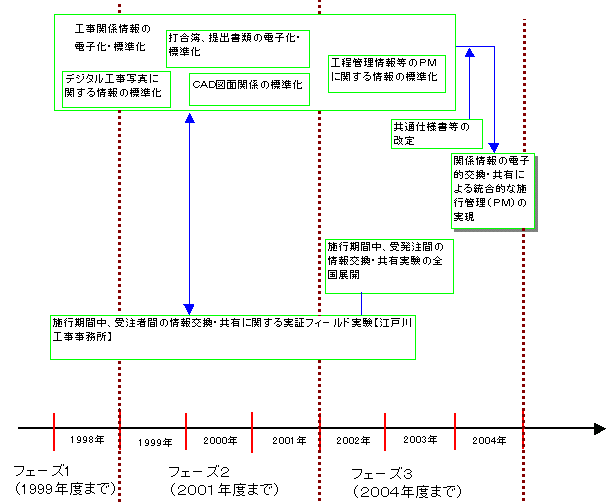

電子メール、電子会議、CADデータの交換等により時間と空間の制約を

受けない情報交換が可能となります。これにより事業全体の効率化が図れます。

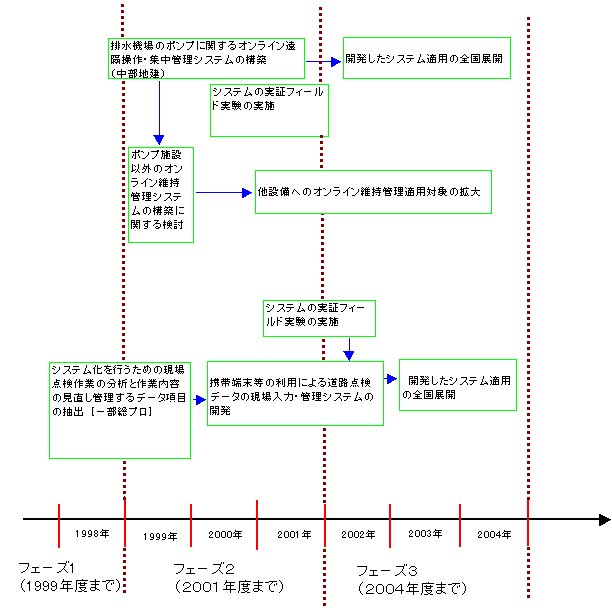

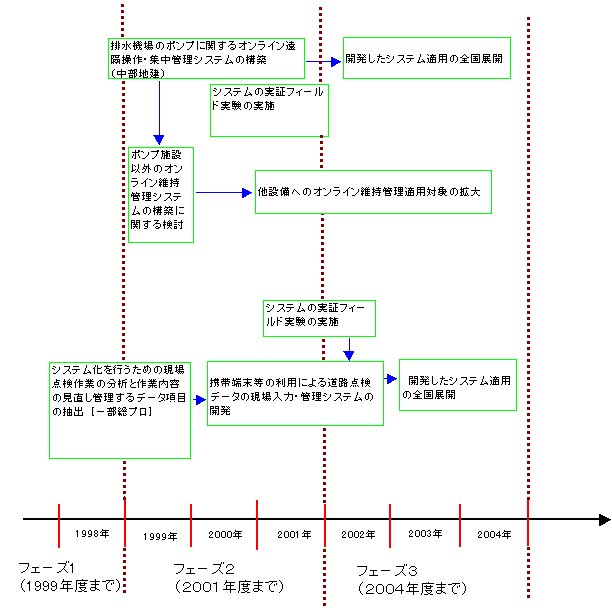

河川ポンプ施設など設備関係のオンラインによる遠隔操作や集中管理のほか、

道路や河川の点検・パトロールに携帯端末、維持管理データベース等を活用することにより、

業務の効率化、事故等発生時における迅速な対応が可能になります。

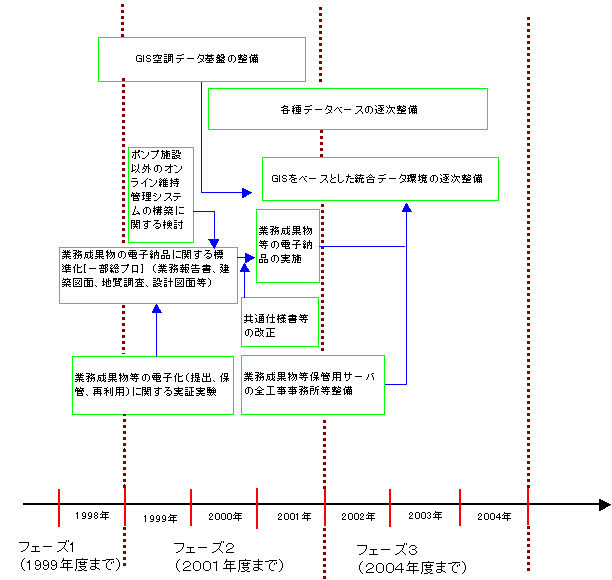

調査、計画、設計、施工、維持管理のそれぞれの段階における事業に

関するさまざまな情報を電子化することにより、事業のライフサイクルにわたって

情報を適切に管理・活用することが可能となります。

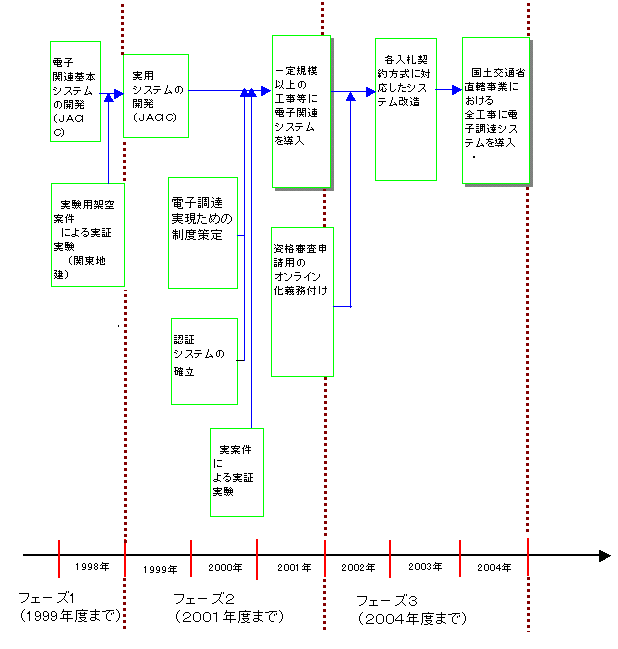

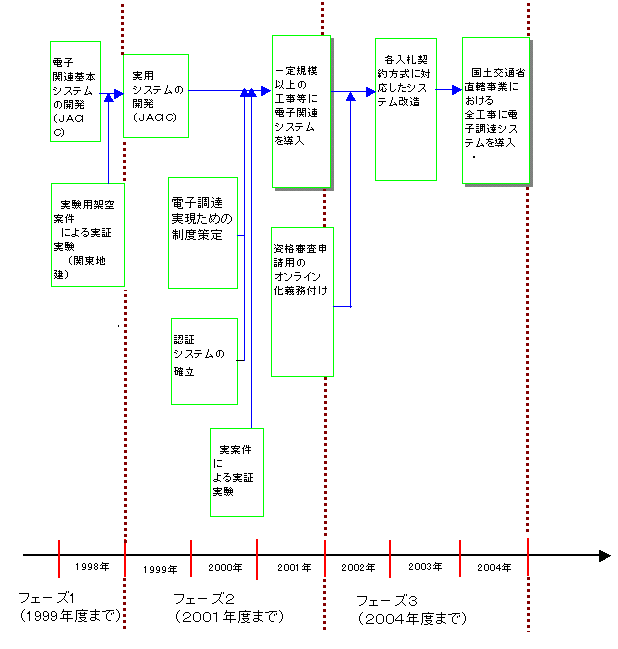

建設省は電子調達を導入するために必要な技術開発を行うために

官民共同のコンソーシアムをつくりました。

このコンソーシアムで平成10年10月から2ヶ月間の予定で電子調達の実証実験を

進めています。この実証実験では、一般競争入札と公募型競争入札を対象として

電子調達のシステム開発を進めています。なお、公共事業におけるインターネットを

使用した電子入札は世界的にも実施されておらず日本で実施するのが最初となります。

| 特別会員34名 |

公共発注機関(建設省、運輸省、農林水産省、通商産業省、防衛庁、法務省、

北海道開発局、建設関係8公団・事業団)、1財団法人、4社団法人、

東京大学須藤修助教授 |

正会員

42社 |

地質調査、測量、建設コンサル、建設会社、情報産業等企業

(ワーキンググループに属し開発に携わる事が出来、公共事業の電子調達の動向を

先取りし、企業の経営戦略活かす事が出来る) |

| 賛助会員122社 |

地質調査、測量、建設コンサル、建設会社、情報産業等企業

(開発には直接携わらないが、情報が逐次得られ、会員向けセミナー等により

企業のCALS化の推進に役立てる事が出来る) |

|---|

地域、組織に分割されている発注機関が広告する調達情報を

受注者がインターネットに接続したコンピュータの画面上から1か所に

アクセスするだけで、必要なものだけを自動的に収集できるようにするための

システム開発を行います。

入札に伴う資格審査申請から入札結果公表に至るまでの電子入札システムを開発します。

実現するための機能として、電子認証機能(相手を保証する証明書発行:

別途整備されるものを利用する)、公共機能(第三者への公正を保証する機能)、

受注者・発注者が入札情報の提供および収集するためのソフトウェアを開発します。

コンソーシアムでは開発したシステムについて平成10年10月から2ヶ月の

予定で仮想の工事及び業務案件で電子広告および電子入札の実証実験を行います。

実験対象プロセスは、発注予定情報及び入札広告をインターネット上に掲載し、

入札参加を希望する企業が情報収集を行うところからインターネット上で

資格申請・入札を行い、発注者による開札を経て入札結果を各企業に

通知・公開するまでとしています。

実験参加機関(企業)は発注側として関東地方建設局、受注者側として

コンソーシアム参加企業(15社程度/契約方式)が行うことにしており、

実験環境としては、関東地方建設局に発注者機能、(財)日本建設情報センターに

公開機能を置き、実験参加企業がインターネット接続を行って開発した

システム実証実験を行っています。

電子調達導入の課題としては、一つにインターネット上で入札を行うための

法律や制度の改正が必要です。なお、この課題については、建設省内の

関係部局で検討会を設置して検討が進められています。

また、課題の二つめとして電子調達のためだけでなく様々な登録等の

手続きの電子化において、インターネット上で確実にやりとりするためには、

電子認証(企業認証等)が必要となることから仕組み作りについても

取り組むこととしています。

課題の三つめとしては電子調達の効果を有効にするために、

民間企業のニーズの反映はもちろんですが、発注機関である建設省

(関係省庁、関係公団等、地方自治体)の幅広い参加と取り組みが

重要となっています。