|

|

| 山地の高層湿原や湿った所に見られる。高さ10cm程度。春に開花フデリンドウより花期が遅く、野山の芽吹きとともに、草丈の低い草原に咲く。 |

|

|

| 日当たりの良い湿原に生える多年草、高さ20~40㎝で唇弁はまさにシラサギの飛ぶ形である。 |

|

|

| 山地の草原に見られる多年草。高さ70cm程度。8~9月に開花。阿蘇ではナツギキョウとも呼ぶ。盆にお供えをする花であった。 |

|

|

|

|

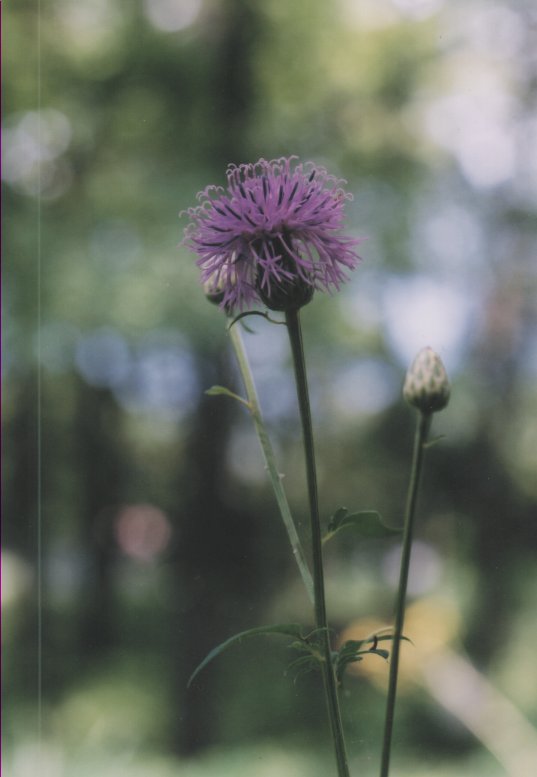

| 均整のとれた球形の紫の花。お盆の墓前に備える花でもあったが、今では絶滅に近い稀少植物の一つである。 |

|

|

| 名前のとおり、河原や低山地の草原に多く見られる多年草。高さ30cm程度。夏~秋にかけて、ピンク色のナデシコ特有の花を咲かせる。 |

|

|

| 山の草原に生える多年草、花は枝先に楕円形のかたまりとなり暗赤色となって花序の上から下へと開花していく。 |

|

|

| 湿った草原に生える多年草、花は小さく白色で紫色のすじがあるのが特徴である。 |

|

|

| 河原、湿った草原に見られる多年草。高さ1m程度。花は紅紫色で頂生の穂状花序がつく。夏に開花。 |

|

| 花の斑点が鳥のホトトギスの胸毛模様に似ていることから名が付いた。 本州中部から九州の山地や丘陵の樹下に生える多年草。秋に咲くホトトギスと 違いこの花は夏に咲き、小さく可愛い。 |

|

|

| キキョウ科の多年草で根の発達が多様である。花が鐘形で下を向いている ことからツリガネニンジンとも言う。 |

|

|

| 適湿でよく肥えた照葉林帯の林縁に多い。夏の終わり頃に花が咲く。 穂の感じが祝い事に使う水引を思わせることから名が付いた。 |

|

| オミナエシに似た姿で春に咲くところからハルオミナエシともいう。つぼみの 色と感じが桃色の鹿の子絞りに見えることから名前が付いた。日本各地の山地 のやや湿った草地に生える多年草。薬用としても栽培される。 |

|

| 日本各地の日当たりの良い草地に生える多年草。精一杯花びらを広げた中に 五裂した花柱のまわりを取りまいて群れ立つ雄しべが美しい。 花びらが巴状になっていることからこの名が付いた。 |

|

| 深山の樹下に生える多年生。6~7月頃、茎の先に1個のうす紫色の美しい花 をつける。花の径は7㎝くらい。花弁のように見えるのはがく片で4個ある。 白根葵は日光白根山に多くあり、タチアオイに似ているからつけられた |

|

| 夏の終わり頃から秋にかけて草むらを歩きまわると実が衣服に付着する。 照葉林帯から夏緑林帯まで広く分布し、日かげや半日かげの林縁に生える。 |

|

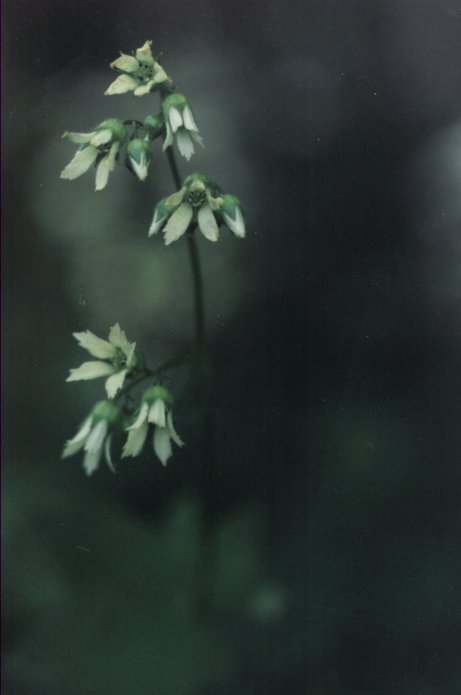

| サハリンから沖縄、中国まで幅広く分布する。緑白色の花が下向きに垂れて咲く。 五重の塔の軒などに下がっている大型の風鈴を宝鐸と呼び、花形が似ていること から名付けられた。花が散ると夏には一センチくらいの黒い実が熟す。 |

|

| 山の木かげ生える多年草で多数の葉が群がり大きな株になる。 |

|

| 茎には毛が多く,高さは30cmくらいになる。タンポポを小さくしたような花が、 数個から数十個つき、花のさいたあとには白いわた毛ができる。 「タビラコ」とは葉がたんぼに平たくつくように生えることから名付けられた。 |

|

| 花の斑点が鳥のホトトギスの胸毛模様に似ていることから名が付いた。 本州中部から九州の山地や丘陵の樹下に生える多年草。秋に咲くホトトギスと 違いこの花は夏に咲き、小さく可愛い。 |

|

| 道ばたなどでふつうに見られ、コハコベなどに似ているが、茎や葉が短い毛で おおわれ、花びらの先に切れ込みが入る。2まいの葉が茎につく様子がネズミ の耳に似ていることから「ミミナグサ」とついたといわれる。 |

|

| 落葉低木。4、5月に、新葉の中央に5ミリの淡緑の花をつけ実となる。谷間 の陰湿地に多く、この名前は葉を筏に花を船頭に見立ててつけられた。 |

|

|

| しだれた枝が風になびく姿から、山吹という名になったという説がある。自生 のものは谷川沿いなど湿り気のあるところに多く、黄金色の5弁の花をつける。 |

|

|

| 原始的な性質を多く残す古い種属で生活力は旺盛である。花は雌雄異花で 同じ株の花粉では受精せず実が稔らない。 |

|

|

| 白い小鳥が舞うように純白の花を咲かせる。花の形が船の碇に似ていること からこの名が付いた。 |

|

|

| 明るい林縁や草むら河原などにはえる。花は白く香りが高くて目立ち、秋に葉が落ちた後に残る赤い実も目を引く。 |

|

|

| 本州から九州の山の木陰にはえる多年草。大木が茂る春林の木陰にある。 その昔京都の羅生門で切り落とされた鬼女の腕に、花の形が似ているといって 名付けられたとされる。 |

|

|

| 林の中にしばしば大群落を作る多年草。もともと中国原産で栽培されたものが 野生化したらしい。 |

|

|

| 日本各地の山林中にはえる多年草。気品のある笹の葉に似た葉を広げた中に 雪に見立てられた純白の花が質素に咲く。 |