パソコンパーツの歴史

デスクトップパソコン向けCPUの歴史1

〜4004からPentiumまで〜

(2001年12月21日公開)

CPU……パソコンの速度を決める重要なパーツであるCPUはパソコンという名前が出来る前…まだマイコンと呼ばれていたころからあった物だ。

1971年12月に世界初のCPUが出来て、30年。この長い歴史を1回で紹介するのは難しいため、今回はIntel 4004からPentiumまでを紹介しよう。

1968年7月18日。半導体メーカーのフェアチャイルドセミコンダクターの幹部のロバート・ノイスとゴートン・ムーアが新しい半導体メーカーを設立した。これがCPUで有名なインテルである。インテル(Intel)とは「INTegrated ELectronics」を略した物だ。設立後すぐにアンドリュー・グローブが加わりインテルはスタートした。

インテルは当初、半導体メモリの製造を行うメーカーだった。しかし、1969年、日本計算機販売(ビジコン社)から電卓用の半導体チップの生産がインテルに持ちかけられた。当初、ビジコンが依頼したのは「演算」「キーボード制御」「プリンタ制御」などの機能を、それぞれ1つずつの半導体チップで実現するもので、13種類のチップからなっていた。ところが、インテルのエンジニアのテッド・ホフ氏がこれらの機能をまとめて汎用的に使用できる半導体の開発を思いついた。そして、2年の歳月をかけ、実際の製品を作ったのである。これが世界初のCPUの「Intel 4004」であった。

4004はその名前の通り内部構造は4ビットのCPUで、46種類の命令セットを実行することができた。製造プロセスルール(配線の細かさのようなもの)は10μmであり現在の0.1μmを切っている事と比べると、非常に低密度の半導体だった。動作クロックはたったの500KHz〜714KHz(0.5MHz〜0.714MHz)で今の3GHz(3000MHz)超が普通になっている状況(2005年8月現在)と比べると非常に低く、集積されたトランジスタ数もたったの2300個だった。

当初、インテルは4004の価値を過小に評価していた。実際、インテルはこの4004プロセッサの独占販売権をビジコンに6万ドルで売っていた。しかし、この価値に気づいたインテルは6万ドルの一部をビジコンに払い戻す事で4004の販売権を取り戻した。そして、この世界初のCPUはインテル自身の手によって11月15日、200ドルで販売を開始した。

| 4004 |

|

1971年11月

108KHz

4ビット/4ビット 2300トランジスタ |

続いてインテルは1972年に4004の改良版の「4040」と「8008」を市場に投入した。4040は4004に新たに14の命令セットを追加した物だ。

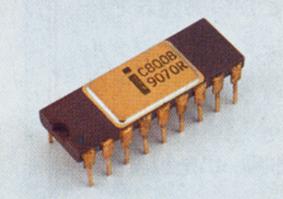

一方8008は4月に発表され、世界初の8ビットCPUとして市場に登場した。この8ビットCPUの開発は米CTC社からディスプレイ端末用LSIの開発依頼を受けたことが発端だった。4004の4ビットチップではCTC社の技術仕様を満たす事ができなかったため、8ビットのデーターを一括処理できるCPUの開発が必要だったのだ。ここでできあがったのは「1201」という名称で開発が進められていた物である。しかし、この1201はCTCの要求に見合う物ではなく採用されなかった。その後、インテルは日本の精工舎より科学技術計算用LSIの開発を依頼され、1201プロセッサを改良し「8008」を誕生させた。8008プロセッサは16KBのメモリ領域を搭載し、200KHz動作で3500個のトランジスタを集積していた。数字しか扱えなかった4004異なり、8008ではアルファベットも扱えるようになった点では画期的だった。しかし、基本的には4004とほぼ同じで、同じ10μmで製造されていたため機能的にも性能的にも制限が多く、使い勝手もあまり良くなかった。事実、演算速度が4004に劣るなどの理由で本格的なCPUとしては普及しなかった。

2年後の1974年4月にインテルは8080プロセッサを投入した。これは8008の不満点を解消し、10倍のクロックの2MHzで動作した。64Kのメモリ領域を備え、集積されるトランジスタ数も6000個と倍増している。製造プロセスも6μmと細分化され、たちまち市場に広がっていった。

MITSはこの8080を搭載したマシンである「Altair」を制作した。このAltairは世界初のパーソナルコンピューターとして知られているものだ。Altairは画期的に安価な395ドルでキットが入手でき、数ヶ月で数万セットが出荷される大ヒットとなった。当時ハーバード大学に在学中の「ビル・ゲイツ」もAltairにはまり、BASICを開発。これがマイクロソフト設立の原動力になったのは有名な話だ。

| 8008 | 8080 |

|

|

1972年4月

200KHz

8ビット/8ビット 3500トランジスタ |

1974年4月

2MHz

8ビット/8ビット 6000トランジスタ |

インテルは8ビットCPUの8080の後継製品の8085を1976年に投入している。8080より製造プロセスが細分化され3μmプロセスになり、動作クロックも3MHzと高速化されている。これを使うことでわずか3チップで完全なコンピュータを構成できるようになっていた。

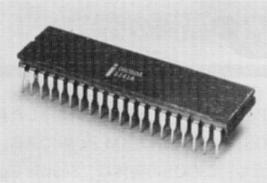

一方、Motorola社、Zilog社、ザイログなどとマイクロプロセッサの性能や価格で、厳しい競争を強いられていたインテルは、1978年2月に他社に先駆けて16ビットCPUの「8086」を投入した。これは現在のCPUの元となるCPUで、今後のCPUが「x86CPU」と総称されるのはこのCPUがあったからだ。8086は5MHzの動作クロックで、後に8MHzと10MHzの物が追加されている。製造プロセスは3μmでトランジスタ数は一気に増え、29,000個になっている。また、最大で1Mバイトのメモリ空間を扱えるようになった。それまでのCPUで「壁」となっていた64Kバイトを越えたため、それまでとは比較にならないほど大量のデーターやプログラムを使用できるようになったのだ。

ところがこの16ビットCPUはすぐには普及しなかった。この当時は8ビットが全盛の時代で、16ビットにすぐには移行する状態ではなく、また8086がややこしい内部構造をしていたため、処理性能が急激に落ちることがあったのが理由だった。

16ビット対応の周辺機器やソフトはほとんど無く、しばらくは8ビットCPUも重要だと考えたインテルは、8086のデーターバスを従来の8ビットに縮めた「8088」をリリース。このことで内部では16ビット処理を行え、周辺機器は8ビットの物が流用できた。この8088は81年にIBMの最初のパソコン「IBM PC」に採用された。さらにIBM PCはマイクロソフトが開発した初のOSのPC-DOSを採用していた。このインテル、IBM、マイクロソフトの集結したIBM PCは大ヒットとなり、ようやく8ビットから16ビットへの移行が始まった。IBM PCを追うように国内でも三菱電機が8088を搭載したパソコンを発売。また、翌年に日本で圧倒的なシェアを獲得し、日本のパソコン市場を十数年間に渡りリードするNECのPC-9801が登場する。ちなみに、PC-9801には8088ではなく、フル16ビットの8086を搭載していた。

| 8086 |

|

1971年11月

5/8/10MHz

16ビット/16ビット 29,000トランジスタ |

話が少し前後するが、インテルの設立から遅れること1年、1969年に現在のインテルの最大のライバル「AMD(Advanced Micro Devices)」が設立された。AMDも最初は各種制御用チップやメモリチップといった、決して表舞台に出ることのない半導体を製造していた。しかし、そんなAMDに転機が訪れることとなる。

当時、各半導体メーカーはセカンドソースと呼ばれる手法を採用していた。これは、他のメーカーに対して製造ライセンスを与えることで、供給量を安定的に確保する方法のことだ。セカンドソースを受けたメーカーはその製品を改良などをすることなくそっくりそのまま製造する。こうすることで開発元の工場が何らかの事故で製造できなくなっても、メーカーは製品の供給がストップするリスクを負わずにすむのだ。

インテルでは8080の急激な市場の拡大により、自社の工場だけでは十分な量を供給できなかった。そこで、インテルもセカンドソースを行うことにした。この時にインテルが選んだ会社がAMDだったのだ。AMDは1982年に8086/8088のセカンドソース品をリリースしている。もっとも、AMDの8086/8088は純粋なセカンドソース品だったので、メーカーはAMDの工場で作られた物もインテルの工場で作られた物も「インテル製の8086/8088」として入荷していた。つまりインテルの工場の一つとしてAMDの工場があったような物だったのだ。

ちなみに、8086と8088はインテルとAMD以外のメーカーからも出荷されていたのだ。そえはNECが開発した「V20」と「V30」だ。V20は8086相当、V30は8088相当のCPUだ。ところが、このV20/V30はインテルのセカンドソース品ではなく、インテルのそれと同じ命令が実行できる「独自開発のCPU」であった。このV20/V30は1982年10月に出荷が開始されている。これらのV20/V30は自社のPC-9801シリーズに採用された。ところが、インテルがNECのV20/V30は自社のマイクロコードを不正に使用していると、著作権侵害で訴訟を起こしたのだ。1989年12月に両者は和解したが、その条件として「今後NECはインテル社の互換CPUを一切開発しない」という条項が決められており、NECは事実上CPU市場からの撤退となった。

インテルは続いて「80186」プロセッサを1982年6月に発表した。これは今まで別チップとなっていた周辺チップをCPU内部に集約させることが目的だった。つまり、小型化・低コスト化を計ったCPUであり、性能を上げることを目的としていないため、8086と比べて1.3倍程度の性能であった。性能がそれほど上がっていないため積極的に移行が進むことが無かった上に、バグが見つかり、結局インテルのプロセッサ史上からは消えてしまった。

8086/8088の「本当の」後継CPUとして1982年に「80286」が登場した。初期は1.5μmで製造され、134,000個のトランジスタを集積、動作クロックは6MHzだった(後に8/10/12/16MHzも追加される)。この80286には内部/外部バスは共に16ビットと8086と変わりは無かった。しかし、新たにプロテクトモードと呼ばれる動作モードが追加され、16MBまでのメモリに対応した(8086/8088は1MB)。また、今までのDIP形状(細長い形で左右から足のように端子が出ているもの)に加えて、現在のようなPGA形状(正方形に近い形で、端子は裏面から出ている)が登場した。

この頃、80286は整数演算ユニット(MPU)だけで浮動小数点ユニット(FPU)は別チップで供給されていた。整数演算ユニットとは文字などの処理を扱う部分、浮動小数点ユニットとは科学技術計算や3Dグラフィックスの画面描写などを行う部分だ。現在では整数演算/浮動小数点ユニットが共に内蔵されているが、当時の製造技術では同時に内蔵することはできなかった。また、当時、浮動小数点ユニットはごく限られた用途以外は必要なかったため別チップで提供された。80286の浮動小数点ユニットとして80287と呼ばれるチップが提供されていた。

ちなみにこの80286はIBMのIBM PC/ATに採用た。これは現在のDOS/Vパソコンの原型となる物だ。また、セカンドソースのAMDは80286も出荷している。

| 80286 |

|

1971年11月

6/10/12MHz

16ビット/16ビット 134,000トランジスタ |

1985年10月、インテルとして初の32ビットCPUである「80386」を発表した。内部/外部ともに32ビット化され、さらに従来の16ビット命令も処理できるようになっていた。また80286では最大4GBまでのメモリが扱えるようになっていた。同クロックでも80286と80386では大きな性能差があり、さらに80286の最高クロックの16MHzを越える12/16/20MHzが提供されたことで、実際の性能差には雲泥の差があった。しかし、当時は80286が市場で大きな人気があり、周辺機器も16ビット用の物が多く、80386への移行は進まなかった。8ビット8080から16ビット8086に移行した時と同じ事が起こっていたのだ。ここでのインテルの対策も同じだった。80386の外部バスを16ビットにおさえた「80386SX」をリリースする。これと同時に従来の80386は「80386DX」と名称を変更している。80386DXと80386SXの2つの80386によって、市場は80286から80386への移行が進んだ。途中、数字だけの商標は登録商標として認められないことになり、それぞれ「i386DX」と「i386SX」と名称が変更されている。

ちなみにi386DX/SXにも整数演算ユニット(MPU)のみで、浮動小数点演算ユニット(FPU)としてi387DXとi387SXが用意されていた。

| 80386DX(i386DX) | 80386SX(i386SX) |

|

|

1985年10月

16/20/25/33MHz

32ビット/32ビット 275,000トランジスタ |

1988年6月

16/20/25/33MHz

32ビット/16ビット 275,000トランジスタ |

1987年、インテルとAMDの関係に大きな変化が訪れる。AMDは当然のように80286に続く80386(i386)のセカンドソース品も生産する事になると考えていた。しかしこの年、インテルは自社の製造能力が十分なレベルに達したと言うことで、AMDをはじめとするセカンドソースメーカーにセカンドソースの中止を通告したのである。

しかし、パソコン市場はすっかり成長し、セカンドソース品の製造が行えないからといって、素直にCPU市場から撤退するわけにはいかない状況になっていた。それでもほとんどのメーカーは撤退することになったが、AMDはCPU市場に残る方を選択し、インテルに対し調停訴訟を起こした。

といっても、判決がすぐに下りるわけではなく、その間CPUが作れないとなると、判決が出た頃には会社が倒産しているとも限らない。そこでAMDは訴訟以外にも2つの方法をとることになる。1つは80286はセカンドソース品の製造が許されているを利用し、80286に高クロック版の16MHzと20MHzを投入したのである。そして、こうして80286の延命を計っている間に、80386の独自開発に進めていったのである。また、1990年には80286の実数演算処理を高速化するコプロセッサAm80C287も投入している。

そして1990年8月、ついにAMD初の386プロセッサである「Am386」が出荷された。このAm386は設計こそ独自の物だったが、マイクロコードはインテルの物をそのまま使用していた。もちろんインテルはこれも訴えたため、一時期出荷差し止めとなったが、セカンドソース契約はうち切られたものの、AMDとインテルのクロスライセンス契約の期限は95年いっぱいまで有効であり、マイクロコードの使用は違法ではなかった。つまり、AMDはこれを最大限利用する事によりオリジナルのCPUの開発を短期間で行ったのだ。最終的には出荷は認められ、さらに「Am386DX」に続いて「Am386SX」もリリース。これによってAMDはインテルの牙城に迫った。さらにAm386DXはi386DXの最高クロック(33MHz)を越える40MHz版まで出荷。一般的なアプリケーション上では後継CPUのi486(後述)を越える性能を発揮することもあった。性能が高く、消費電力も少ない、さらに安いとくれば人気が出ないはずがない。Am386シリーズはわずか半年程度で100万個を突破。その年のi386を上回る高セールスを記録した。セカンドソースの中止以来苦しかったAMDにようやく春が訪れたのだ。

| i486DX | i486SX |

|

|

1989年4月

25/33/50MHz

32ビット/32ビット 120万トランジスタ |

1988年6月

16/20/25/33MHz

32ビット/32ビット 118.5万トランジスタ |

1989年4月、i386DXの最高峰i386DX-33MHzとともに、第4世代のCPUがリリースされた。これが「i486DX」である。しかし、機能的にはこれまでのような大きな変化はなかった。製造プロセスも1.0μmと変化がなく、その上初期のクロックは25MHzとi386DXを下回っていた。

しかし、集積トランジスタ数だけはi386DXの27.5万個から5倍の120万個に膨れあがっている。これはなぜだろうか。まず、i386まで別チップになっていた浮動小数点演算ユニット(FPU)が内蔵されたことが挙げられる。これにより、浮動小数点演算性能が大幅に向上している。もう一つは8KBの一次キャッシュ(L1キャッシュ)の搭載があった。このL1キャッシュとは、CPUで処理する命令をあらかじめメモリから読み出し置いておく領域のことだ。L1キャッシュにデータを置いておくことでデーターの読み出し待ちを軽減でき、結果的に処理速度が向上するのである。命令セットの改良や5段のパイプライン化(処理を段階に分けることで、例えば1つ目のデータの1段階目の処理が終わり2段階目に移った時点で、2つ目のデーターの1段階目の処理がスタートできるようにしたもの)も行われた。1990年5月には動作クロックにも33MHzが追加された。

その他にも重要な変化がi486にはあった。それはソケットの採用だった。今までのCPUはマザーボードにハンダで直付けされており、一度取り付けられれば個人では交換は不可能だった。ところが今後、CPUの性能向上はますます速度があがり、新しいCPUを買うたびにパソコンごと買い換えなければいけないとなると問題だ。そこで、CPUの端子(裏側のに何十本も並んでいる)を穴の空いたソケットに差すだけという方式をi486よりとることになる。これらのソケットは端子数と電気信号によってSocketXという名称を付けることになる。i486が対応しているのはSocket1/2/3だ。これによりSocket1/2/3に対応したCPUなら簡単に交換できるようになった。さらにインテル自身がODP(Over Drive Processor)を発売。これにより、難しい作業や設定をせずにi486を今後発売されるi486DX2やDX4に変更できることになった。

i486DXが発表されてから、ようやくi386互換CPUが発表できたAMD。急いでi486互換CPUの開発にあたるが、実際の製品出荷まではしばらく時間がかかる。この間に突如CPU市場に乱入してきたのがCyrix(サイリックス)だ。

まず、1992年にCx486をリリースした。しかし、これは少し変わったCPUだった。外部との接続(接続ピンやバスなど)ではi386DX/SXと互換性があるにも関わらず、内部構造は486を採用していた。L1キャッシュも内蔵されていたためi386DXの2倍近い性能を発揮した。Cx486はi386のCPUユーザーのアップグレード用として非常に良好な売り上げを残した。

前途のように40MHzのAm386を出荷して386の延命を計るAMDと386と載せ替えられる486を出荷するCyrix。

あくまで386でいくなら、その価値を無くしてしまえとインテルは「i486SX」をリリースする。「SX」が付いているものの、DXとSXの違いはi386とは異なり、i486DXからFPUを省いた物をi486SXと言うのである。浮動小数点演算性能は落ちる代わりに低価格になっている。これによって386市場を486市場へと導くことに成功した。

| i486DX 50MHz〜ついてこられない外部チップ〜 |

1991年6月。インテルはi486DXの最高峰、i486DX-50MHzを出荷する。50MHzという高クロックで動作するCPUは前代未聞だった。ところが、50MHzには大きな問題があった。CPUに問題があったわけではない。周辺機器に問題があったのだ。当時、CPUとメモリや周辺チップは同クロックで動作していたため、50MHzで動くCPUには50MHzで動作するメモリや周辺チップが必要だった。ところが50MHzという高クロックでで動作するものはほとんど無く、40MHzがやっとだったのである。つまりCPUが50MHzで動作しても、50MHzで動かす環境がなかったのだ。

そこで考えたのが、内部アクセスと外部アクセスで動作クロックに差を付けることだった。外部とは25MHzでアクセスし、内部では2倍の50MHzで処理を行う。外部チップは25MHzで動作すればいいため、問題はない。この方法で作られたのが「i486DX2」だった。1992年3月、50MHz(25MHz×2)の製品が出荷されている。内部の処理は50MHzだが周辺チップは25MHz動作であるため、i486DX-33MHzよりも低くなってしまい、場合によってはi486DX-33MHzに劣ることもあったが、大半は良い処理性能を示した。周辺機器の性能向上を待たずして、CPUクロックを上げられる画期的な方法だったのだ。

AMDはインテルからの486CPUの訴訟のせいで出荷が出来ず、急速に衰退する386市場で苦しんでいた。一時はAMDに486チップの出荷を認めない判決が下りたものの、判決は覆され、1993月4月、AMDにようやく486CPUの出荷が始まった。1995年でインテルのマイクロコードも使えなくなるため、マイクロコードも自社開発。夏には完全にオリジナルの486CPUが出荷される。

すでにインテルからは2倍動作のi486DX2が出荷されていたため、AMDも初めから「Am486DX/SX」の他に「Am486DX2」も用意した。Am486DXでは、25/33/40MHzを出荷。無理があったi486DX-50MHzと異なり、40MHzを最高クロックに置いている。

インテルからi486DX2-66MHz(33MHz×2)が出荷されるとAMDからもAm486DX2-66MHzが、その後80MHz版(40MHz×2)まで出荷されることになる。インテルのi486DX2には80MHz版が存在しなかったため、この80MHz版はAMDの優位性につながったのだ。

またCyrixからも486互換のCPUが登場する。i486SX互換の「Cx486s」、i486DX互換の「Cx486DX」、i486DX2互換の「Cx486DX2」が出荷されている。

| i486DX4 | Pentium |

|

|

1994年3月

75/100MHz

32ビット/32ビット 160万トランジスタ |

1993年3月

60/66MHz〜

32ビット/64ビット 310万トランジスタ |

486をようやく出荷できたAMDやCyrixに対して、インテルは1993年3月に第5世代の「Pentium(ペンティアム)」の出荷を開始する。実はこの一ヶ月後にAMDはAm486DXを出荷できているのだ。これは、インテルが「これからは次世代のPentiumに移るので、486市場に価値は無くなる」と考え486互換CPUの出荷を許可したからだろう。

このPentiumは製品が登場するまでの長い間i586と呼ばれていた。しかし、今までの経験で他社もAm586やCx586という名称を使うのは目に見えている。586にインテルの「I」を付けただけではインパクトがない。そこでギリシャ語で「5」を意味する「Pent」に、ラテン語系名詞語尾の「ium」を付けてPentiumの名称を作り出した。

Pentiumはi486からいかに高速化するかがポイントだった。浮動小数手演算ユニット(FPU)の内蔵はもちろんだが、それ以外にも多くの改良が施されている。まず内部バスこそ32ビットのままだが、外部バスを64ビットに拡張した。また外部クロックも60/66MHzにアップさせ、周辺チップとも高速にアクセスできるようになった。また、スーパースカラアーキテクチャを採用。これは命令を2つ同時に実行できるしたものである。実際は同時に処理できる命令の組み合わせに制限があるなどの様々な理由で2倍の性能とはいかないものの、確実に性能アップが図られている。またFPUに関しては大幅な高速化がなされている。L1キャッシュも16KBに増量されている。

この様に大幅に高性能になったPentiumだったが、普及には時間がかかった。実際に市場で広く使われるようになったのは、初出荷から2年後の1995年だった。まず、価格が高かったことが原因だ。CPU単体が十数万円したのだ。だがそれ以上に大きな原因があった。前途のように32ビットから64ビットに拡張され、クロックも60/66MHzになっている。したがって外部チップに大きな変更が必要となった。ここで特に問題となるのは急速に普及した拡張バス(拡張カードを挿すスロットの仕様)の「VL-Bus」であった。VL-Busは486のシステムバスをそのまま使った仕様のため、簡単にはPentiumには移行できなかったのだ。インテルはPentiumと同時にPCIバスを規格化したが、立ち上がりには時間がかかった。結局PCIバスの普及した1995年までPentiumの普及も遅れたのであった。

Pentiumの普及が遅れていたため、市場ではi486DX2-66MHzが現役だった。しかし、1年以上も66MHzで止まっている訳にはいかない。そこでインテルは「i486DX4」を発表する。名前からすると外部クロックの4倍で動作しそうだが、実際は3倍動作である。75MHz(25MHz×3)と100MHz(33MHz×3)の2つが登場する。もっともこれは一時的な486の延命のために用意された物であり、L1キャッシュを16KBに倍増した以外は変更点はなかった。

普及に時間がかかったPentiumであったが、Pentiumが普及した1995年の時点でまだAMDもCyrixもPentium互換CPUを発表できていなかった。もちろん開発をしていなかったわけではないが、Pentiumの登場時点でようやく486を出荷できたAMDとCyrixはそれからPentium互換CPUを開発しても出荷までに相当な時間がかかることとなった。インテルは競合他社を486市場に置き去りにしたまま、新しい市場を作ることに成功したのだ。

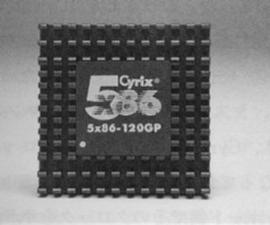

| Cyrix5x86 | Am5x86 |

|

|

| 486のバスを使用しながら内部はPentiumに近い設計 |

Am486を外部クロックに4倍で動作させ、動作クロックは133MHzにもなる |

もちろん、全く敵がいなかったわけではない。Pentiumの出荷から1年。Pentiumに90/100MHz版が出るころ、新興のNexGenがNX586を出荷した。動作クロックこそ60/66MHzだったが、同クロックのPentiumと良い勝負だった。ただし、これは整数演算のみの話ででFPUは内蔵されていなかった。またPentiumとは互換性のない独自の形状をしており、PCIバスもサポートしないなど、Pentiumに劣る部分も多かった。そのため目立ったシェアをとるには至らなかった。

Cyrixは1995年に入ってようやくCx486DX4を出荷し、i486DX4に対抗する。さらに486のバスを使用しながら、内部はPentiumに近いCyrix5x86を1995年7月に出荷する。これは100GPと120GPの2種類が出荷される。この100/120というのは実際の動作クロックではなく、ベンチマークテスト(Winstone96)で計測し、どの程度のPentiumと同程度の性能を示すかを表した物だ。この数値はP-Ratingと呼ばれる。100GPはPentium-100MHzと同等、120GPはPentium-120MHzと同等としている。しかし、この時点でインテルは120/133MHzのPentiumを出荷しており、インテルに完全に追いついたわけではなかった。また1つのベンチマークテストの結果だけでは信頼性に欠け、実際には120GPでもPentium-90MHzほどの性能だったと言われている。それでも486バスでそこまでの高性能なCPUが使えるとあって、一部の486ユーザーがアップグレードに使用した。

AMDは486そのままで延命する方法をとる。まずi486DX4に対抗するため3倍動作するAm486DX4を出荷。動作クロックは75MHz、100MHzに加えて120MHz(40MHz×3)が用意された。120MHzはインテルのi486DX4にはないクロックであったためAMDの方が有利だった。しかし、16KBにL1キャッシュが増量されたi486DX4と違い、Am486DX4は8KBのままであったため、同クロックではインテルの方が有利だった。

AMDはさらに486を発展させる。外部クロックの4倍で動作する「Am5x86(別名Am486DX5)」を出荷する。動作クロックは133MHz(33MHz×4)のみであった。さらにAMDでもCyrixと同じようにP-Rating(ベンチマークテストを走らせた場合、Pentiumの何MHz相当かを表す数字)を使用する。Am5x86-133MHzはP75であり、75MHzのPentiumと同程度の性能を示した。486プロセッサの中では最も高い動作クロックであったため、486ユーザのアップグレード手段として注目を浴びた。

早急にPentiumへと移行したいインテルと486を延命しPentium互換のCPUの開発を急ぐAMDとCyrix。この後どうなったのか。次回をお楽しみに。

|