パソコンパーツの歴史

デスクトップパソコン向けCPUの歴史2

〜PentiumからPentiumIIIまで〜

(2002年5月19日公開)

| PentiumPro |

|

動作クロック : 150MHz〜200MHz

L1キャッシュ : 16KB/L2キャッシュ : 256KB〜1024KB

拡張命令 : なし

製造プロセス : 0.6〜0.35μm

対応Socket/Slot : Socket8 |

Pentiumにより他社を引き離しにかかるインテルとそれを追いかける互換CPUメーカー。AMDとCyrixがPentium互換CPUの開発に遅れている間にもインテルはさらに次世代、第6世代のCPUの開発を進める。そしてここで発表されたのが「Pentium Pro」である。このPentium ProではL1キャッシュの他にL2キャッシュも搭載された。

ところで、L2(二次)キャッシュとは何だろうか。L2キャッシュは基本的にはL1キャッシュと同じように、CPUの処理待ちのデーターを貯めておくメモリである。それならL2キャッシュなど作らず、L1キャッシュの容量を増やせばいいじゃないかと思うかもしれないが、L1キャッシュはCPUに内蔵する関係で、それほど大容量にはできないのである(32KB程度)。そこでまず考えられたのが、マザーボード上にL2キャッシュを搭載することだ。これにより大容量(256KB程度)にはなったが、今度は、L1キャッシュがCPUと等速で動くのに対してL2キャッシュはL1キャッシュほど高速には動作できないという問題が出てきた。そこで、Pentium ProではこのL2キャッシュまでCPUに取り込んでしまったのだ。おかげでL2キャッシュもCPUと同速で動かすことが出来るようになった(200MHzのCPUでは200MHz動作が出来る)。

また、Pentium Proでは従来と同じく32ビット/16ビットの両方のデーターが処理できたが、特に32ビットのデーターの処理を高速化している。動作周波数は150/166/180/200MHzが一気に登場。Pentiumが133MHzまでしかなかったため、クロックで大きく差を付けた。

32ビット処理の高速化とL2キャッシュ、そして200MHzという動作クロックにより、PentiumProはPentiumを大きく上回る性能を持ち、今後の主流になる……はずだった。ところが大きな失敗があったのだ。

まず、当時の主流OSはWindows95で、32ビットと16ビットのデーターが混在していた。32ビットも16ビットも平均的にこなせるPentiumに対して32ビットに力を注いだPentiumProは結果としてPentiumよりも性能が低くなってしまったのだ。さらに、L2キャッシュを内蔵したことによりCPUのサイズが巨大化。生産効率が上がらず、価格は高くなってしまったのである。その上、大きなCPUは動作クロックを上げにくく、結局200MHz以上になることはなかった。

次世代CPUとして発表されたPentium Proはさんざんな結果となった。もちろん、一部の企業向けパソコンなどに採用はされたが、個人市場では普及することはなかった。インテルは急遽、Pentiumの高クロック版の150/166MHzを1996年1月に発表。さらに6月には200MHz版も出荷することになる。

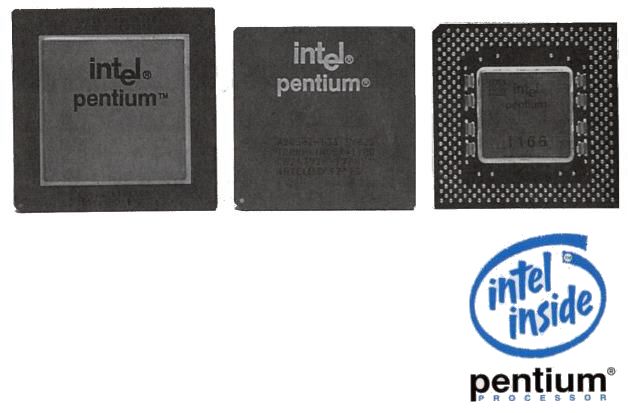

| Pentium |

|

動作クロック : 60MHz〜200MHz

L1キャッシュ : 16KB/L2キャッシュ : なし

拡張命令 : なし

製造プロセス : 0.8〜0.35μm

対応Socket/Slot : Socket5/7 |

インテルのPentium Pro失敗は、互換メーカーに思わぬチャンスを与えた。AMDやCyrixにとっては、Pentium互換のCPUも発売できていない状態で、さらにPentiumの次世代へと移行されると、自分たちには追いつくことが出来なくなってしまう。しかし、第6世代のPentiumProの失敗により、インテルは第5世代のPentiumプロセッサの延命を計る必要が出てきたのだ。そのため、AMDもCyrixもPentium互換CPUさえ出荷できれば、後はクロックで追いつくだけとなる。自分たちにもチャンスが出てきたのだ。

Pentiumに150/166MHzが出荷され始めた頃、ついにAMDのPentium互換CPUの出荷ができあがった。このCPUは「Am5k86」という名称で出荷された。ところが、このAm5k86はPentiumよりも後に開発されたにもかかわらず、同クロックのPentiumと同等の性能しかなかった。Am5k86もP-Ratingを採用し、同等のPentiumとの性能比較による型番が用いられたが、実際に1996年3月に発表されたAm5k86は75/90/100MHzで、P-Rating値もそのままのPR75/90/100だったのである。この時点で、Pentiumは166MHzまで出荷されており、2年前に出荷されたPentium-100MHzはすでにローエンドへと降りてきていた。つまり、AMDは2年前のCPUを今頃新製品として持ち出してきたことになるのだ。

そこでAMDは性能向上を図り、その年の秋には改良を重ねた新しいAm5k86が出荷され始めた。それが、1996年10月に出荷された、PR120/133/150である。この頃、Am5k86は開発時に呼ばれていた開発コード名の「K5」の方が有名になり、Am5k86はK5と呼ばれるようになる。この新しいK5は同クロックのPentiumより30%以上高速化されており、実はPR120と133は、PR90/100と同じ90/100MHz動作しているのだが、新しいK5となったことでP-Ratingが上がっているのだ。よって、同じくロックながら2種類のPR値が存在するというややこしいラインナップとなってしまった。

市場の反応はどうだっただろうか。K5のFPU性能はP-Rating値ほどではなかったが、確かに軒並みPentiumより良い性能を発揮した。しかし、性能の悪い初代も改良版も、どちらも同じ「K5」の名称だったため、初代K5の時にできたイメージである「K5=性能が低い」が、改良版にもそのまま付いてしまい、結局普及には至らなかった。また、高クロック版が出荷されるのが遅れてしまったのも、普及しなかった原因の一つだ。結局K5は短命に終わってしまった。

むしろ、AMDのK5より後で投入されたCyrixの6x86の方がシェアを握った。6x86はPentiumと同等の内部構造を持っており、性能的には同クロックのPentiumを大幅に上回る性能を持っていた。そのため、Pentiumプロセッサのアップグレードとして一定の売り上げを記録したのだ。

6x86では動作クロックを上げる時にインテルとは異なる手法を使っている。Pentiumでは外部クロック(FSB)を60/66MHzに固定して、倍率を上げていく手法をとっていた。つまり200MHzでは外部クロックの3倍で動作しているのである。一方のCyrixでは倍率を上げすぎると性能にロスが大きいと考え、倍率を2倍に固定し、FSBを上げる手法をとったのだ。AMD同様にP-Ratingを採用しており、PR90+GP(80MHz)/PR120+GP(100MHz)/PR133+GP(110MHz)/PR150+GP(120MHz)/PR166+GP(133MHz)/PR200+GP(150MHz)が出荷されることとなった。たしかに、このFSBを上げる方法は性能が非常に高かったが、問題もあった。Pentiumと互換性があったとはいえ、外部クロックが40MHzや55MHz、75MHzなどのPentiumにはない設定が必要だったため、マザーボードによっては動かないことがあったのだ。また、PR200+GPでは150MHz動作となり、外部クロックが75MHzと非常に高くなったため、動作が不安定になることがあったようだ。75MHzという外部クロックは当時の周辺回路にとってはずいぶんと負荷の大きい数値だったのだ。

| MMXPentium |

|

動作クロック : 166MHz〜233MHz

L1キャッシュ : 32KB/L2キャッシュ : なし

拡張命令 : MMX

製造プロセス : 0.35μm

対応Socket/Slot : Socket7 |

インテルは失敗に終わったPentium Proをさらに改良し、その後継CPUを開発する一方、Pentiumに改良を加えはじめる。といってもPentium Proの後継CPUの開発が完了されるまでの「つなぎ」的なものなので、大きな改良を加えるほどではない。実はちょうどこの頃、インターネットやマルチメディアが普及し始めていた。そこで、CPUにもMMX(MultiMedia eXtension)機能を搭載することになる。MMXとは、FPUの64ビットレジスタを利用し、1つの命令で複数のデーター(8ビットなら8個)をまとめて処理する機能である。グラフィックスなどでは、繰り返し同じ処理を実行するケースが多くある。この様な処理をSIMDと言う。MMXは、SIMDを高速化するための拡張で、57個の新しい命令セットが追加されている。もちろん、ソフトがMMXに対応しなければ従来の処理を行うために高速化はされないが、対応していれば劇的な速度アップを望むことが出来る。

インテルはMMXを搭載したPentiumを1997年が始まってすぐ、1月8日に出荷された。このCPUは「Pentium with MMX Technology」と言う名称で、俗には省略して「MMXPentium」と呼ばれる場合もある。このMMXPentiumは166MHzと200MHzが一気に登場する。また、MMXPentiumはPentiumにMMX機能を搭載しただけでなく、L1キャッシュの容量が倍の32KBになるなどの改良により、MMXを使わないソフトでもPentiumより高速に動いた。ちなみにMMXPentiumが対応しているソケットはSocket7である。

|

PentiumProとPentiumIIの

L2キャッシュ搭載方法の違い |

第6世代のPentium Proはサーバーなどでは成功したものの、個人向けパソコン市場では失敗に終わった。しかし、Pentium Proの第6世代の基本設計自体は非常に優れた物なのだ。そこで、インテルはPentiumProに改良を加える。開発コード名「Klamath」と呼ばれていたこの改良版Pentium Proは1997年5月に「PentiumII」という名称で発表された。

PentiumIIでは、優れた32ビット処理性能はそのままで、問題とされていた16ビット処理性能に改良を加え、Pentiumと同等もしくはそれ以上の性能を持つようにした。また、Pentium Proの低価格化や高クロック化の障害となっていたL2キャッシュの内蔵は取りやめられた。しかし、完全にL2キャッシュが取り外すと性能が優れない。そこで、特殊な方法をとる。右の図を見れば分かると思うが、Pentium Proではコア部分にL2キャッシュが内蔵されていたが、PentiumIIではコアにはL2キャッシュを搭載せず、別にL2キャッシュを用意する。そして、それらを基盤上でひとまとめにしてパッケージで覆っている。こうすることでコアにはL2キャッシュが内蔵されていないためサイズが小さくなり、クロックも上げやすくなる。また、同じ基盤に搭載してパッケージ化することで、コアに内蔵するほどでないがマザーボードに搭載するよりは明らかに高速にアクセスできる。正確にはコアの半分の速度でL2キャッシュが動作する。233MHzのCPUでは116MHzで、300MHzのCPUでは150MHzで動作するのだ。マザーボード上に搭載すると66MHzでしかアクセスできないため2倍以上性能をもつことになる。こうしてPentiumIIでは性能とコストやクロックとのバランスが取れたCPUとなった。ちなみに、L2キャッシュの容量はPentium Proの倍の512KB搭載され、低下したアクセス速度を補っている。

PentiumIIにはそれ以外にも変更点は多い。製造プロセスはMMXPentiumと同じ0.35μmとなった。また、MMXPentiumがすでに出ていたため、PentiumIIにもMMX機能が搭載された。L1キャッシュもMMXPentiumと同じ32KBのなった。また、L2キャッシュを別に搭載したため、コアは小さくてもパッケージ全体としては非常に大きくなった。このPentiumIIを今までのようにソケット形式で搭載するとなるとCPUと同サイズの空間がマザーボード上に必要になり設計が難しくなる。そこで、今までのように寝かせて搭載するのではなく、立てて搭載することにした。これにより今までのソケットという名称をやめスロットという名称を使用する。PentiumIIの対応スロットは「Slot1」となる。

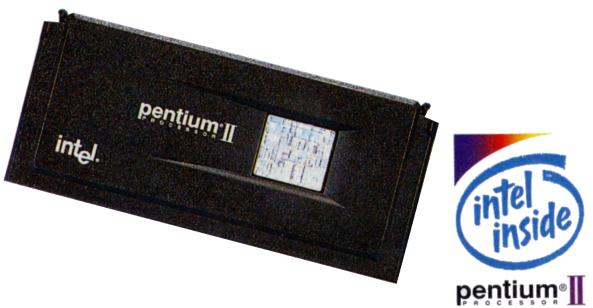

| PentiumII |

|

動作クロック : 233〜450MHz

L1キャッシュ : 32KB/L2キャッシュ : 512KB

拡張命令 : MMX

製造プロセス : 0.35〜0.25μm

対応Socket/Slot : Slot1 |

PentiumIIに対応したチップセットとしては440LXが提供された。これは、初めてAGPスロットをサポートしたチップセットである。このころ、グラフィックの性能が大幅に向上し、グラフィックスカードを汎用のPCIスロットに挿しても十分な性能が出なくなり始めていた。そこでグラフィックスカード専用のスロットを搭載することになった。これがAGPスロットだった。PentiumIIとAGPの組み合わせによってPentiumIIはかつてない性能を示した。

1997年5月、PentiumIIは233/266MHzという、MMXPentiumの最上位より高いクロックで登場した(FSBは66MHz)。すばらしい性能を持つPentiumIIはすぐに普及するかに見えた。確かに486からPentiumへの移行より明らかに早かった。しかし、MMXPentiumとは違う世代であり、いきなりの移行は難しいと考えMMXPentiumにも233MHzを追加。これによりインテルのCPUはローエンドパソコン向けにPentiumの166MHz程度、ミッドレンジパソコン向けにMMXPentium、ハイエンドパソコン向けにPentiumIIを出荷し、隙のないラインナップとなった。

| AMD K6 |

動作クロック : 166MHz〜300MHz

L1キャッシュ : 64KB/L2キャッシュ : なし

拡張命令 : MMX

製造プロセス : 0.35〜0.25μm

対応Socket/Slot : Socket7 |

1995年10月、AMDはNexGenの買収を行った。NexGenは独自バスではあったものの、Pentiumと同等の性能を持つNx586を早くに出荷しており、PentiumProクラスのNx686の開発が進んでいた。一方で経営の方は赤字続きで限界にきていた。そこをAMDに買収されてしまったのだ。AMDはNx686をベースにPentium互換CPUであるK6を開発する。NexGenではNx6x86の対PentiumProの性能を32ビット処理で133%、PentiumProの苦手としていた16ビット処理については200%の目標値を示していた。AMDにとっては願ってもない買い物だったはずだ。そしてPentiumIIが発売されるわずか一ヶ月前に「K6」は出荷された。K6は6という数字がついているものの第六世代のPentiumPro/IIの互換CPUではなく、MMXPentium互換のCPUである。対応ソケットもMMXPentiumと同じSocket7だ。K6ではMMX機能も搭載し、MMXPentiumと同程度の性能を持っていた。出荷当時は166//200/233MHz。この時点でインテルの最高はMMXPentium-200MHz。翌月にはPentiumII-266MHzが出荷されたとはいえ、一ヶ月の間最速のx86CPUの座に着くことが出来たのだ。これまでにインテルよりも高性能なCPUを出荷できたメーカーはなく、この時がようやく互換CPUメーカーがインテルと互角に戦えるようになった証だった。その事はP-Rating表記をやめたことからも分かるだろう。

さすがに浮動小数点演算性能に関してはPentiumIIに劣ったが、整数演算に限ればPentiumIIにも引けをとらなかった。この高性能CPUは各方面から絶賛された。

ちなみにK6は0.35μmで製造され、L1キャッシュは64KBに増量されている。L2キャッシュは非搭載だ。

| Cyrix 6x86MX |

|

動作クロック : PR166〜266(133MHz〜208MHz)

L1キャッシュ : 64KB/L2キャッシュ : なし

拡張命令 : MMX

製造プロセス : 0.3μm

対応Socket/Slot : Socket7 |

CyrixはAMDがK6を発売した一ヶ月後、CyrixもMMXPentium互換CPUの「6x86MX」を発売する。

MMX機能を搭載したほか、L1キャッシュの64KBへの増量などさまざまな改良がほどこされ、整数演算性能については同クロックのPentiumIIに迫る性能を発揮したのだ。しかし、登場時に200MHzまでしか出荷されなかった。相変わらずP-Rating表記が採用されており、その値はPentiumIIではなくMMXPentiumとの比較だった。P-Rating値は出荷当初の1997年5月の時点ではPR233までしか出荷されず、MMXPentiumも233MHzまで出荷されたため、初めのうちは特に6x86MXを採用する理由も見つからなかったようだ。

Cyrixが6x86MXを発売したと時を同じくして、IDTというメーカーがx86CPU市場に参入した(正確にはIDTが100%出費したCentaur Technology社)。このIDTが1997年5月に出荷したのは「WinChip C6」というプロセッサだ。C6は内部構造を単純化することでダイを小型化でき、結果的に低消費電力、低コスト化されている。L1キャッシュは64KBで、MMX機能も搭載している。L2キャッシュは内蔵されない。また動作クロックを外部クロックの3倍に固定して外部クロックをあげる手法をとっている。5月の時点では180/200/225/240MHz版が出荷された。性能は同クロックか1ランク下のMMXPentiumと同等であった

| IDT WinChip C6 |

|

動作クロック : 180MHz〜240MHz

L1キャッシュ : 64KB/L2キャッシュ : なし

拡張命令 : MMX

製造プロセス : 0.35μm

対応Socket/Slot : Socket7 |

ここで、ちょっと寄り道をして、動作クロックをどのように上げるか説明しよう。どのCPUメーカーも初めは低い動作クロックの物が出荷され、後にだんだんと高いクロックの物が出荷されていく。これは高速なCPUを出し惜しみしているのでも何でもない。本当に高い動作クロックで動作する物が製造できないのだ。

例えば300MHzのCPUと233MHzのCPUは別々に作られているのだろうかと言えばそんな事はない。CPUメーカー同じ種類のCPUなら同じシリコンウエハー上に同じ設計のCPUを製造する。そして製造できたCPUの動作チェックを行い、300MHzで動く物300MHzで、300MHzでは動かないが266MHzで動く物を266MHzで、233MHzでしか動かない物を233MHzとして出荷するのだ。新しいCPUに移行した初めのうちは、それほど高クロックで動作する物が製造できない。しばらく製造していると機械も慣れてくる。さらに微妙な変更を加えることで、だんだんと300MHz以上で動作する物が増えていく。そして、300MHz以上のの製品(例えば333MHz版)がある程度の割合で取れるようになると、新製品として出荷するのだ。こうして徐々にクロックがあがっていくのである。といっても際限なく上がっていくわけではない。限界はある。いくら作っても、一定のクロック以上では動作しない、または動作する製品がごく少量しかとれなくなるのだ。ここで、製造プロセスの細分化が行われる。これは配線の太さや間隔を縮めることであり、こうすることで電気信号の遅延が少なくなり、高クロックで動作するようになるのだ。新しい製造プロセスに移ってすぐは、調子が出ないためそれほど急に高クロック品が取れるようにはならない。しかし、作っていく内に少しずつ上がっていく。最終的には製造プロセスが1段階細分化されると動作クロックが60%高い物が取れるようになると言われている。

今後、製造プロセスがどんどんと重要になっていく。この事はしっかり覚えて置いていただきたい。

インテルもおちおちしてられなくなった。一ヶ月とはいえAMDにクロックで抜かれ、CyrixやIDTもすぐそこまで迫ってきている。インテルはすぐにPentiumIIに300MHz版を追加、さらに同年の11月には333MHz版も追加した。333MHzでは製造プロセスを0.35μmから0.25μmに細分化し(開発コード名Deschutes)、動作クロックを上げやすくしている。インテルの333MHz発表と同時にAMDは266MHz版を追加しているが、CyrixやIDTから高クロック版の発表はなく、インテルはクロックで独走態勢に入った。

しかし、これはハイエンドのパソコンに関してだけだ。この頃、市場には1000ドル(日本で10万円)パソコンと呼ばれる機種が登場してきていた。これまではCPUの性能はハイエンドの機種でも不足しており、技術が進歩すると、もっぱらパフォーマンスの向上が行われてきた。そのためパソコンの価格は2000ドル(日本で20万円)以上で推移していてパフォーマンスが年々向上していった。。しかし、この頃になるとローエンドパソコンであっても通常のインターネットやワープロ程度には十分な性能を持つようになっていた。そこで、今度は低価格化が進み始め、ついに1000ドルパソコンが登場したのである。

これまで2000ドル以上だったパソコンを1000ドルで作るとなると、様々なところでコストを下げなければならない。そんな中、CPUだけ特別というわけにはいかない。CPUも今までより安いものを探さなければならなかった。

そんなときに出てきたのが、AMDのK6、Cyrixの6x86MX、IDTのWinChip C6だった。K6は高性能ながらPentiumIIよりは明らかに安く、Cyrixは6x86MXの発表時に「同性能ランクのインテルCPUの半額というアグレッシブな価格で提供する」と宣言しただけあってAMDよりさらに安かった。IDTのWinChip C6は単純で小さなダイなので、Cyrixよりさらに低い価格で提供した。

これらのCPUはパソコンの低価格化にピッタリとフィットした。もともと「非インテル派」であったIBMやCompaqはもちろん、それ以外のメーカーも互換CPUを採用し始めたのだ。インテルへの気兼ねはあるが、激しいコスト競争で背に腹は代えられない、という事だ。

インテルはローエンドになっていたMMXPeniumの価格を下げ対抗した。この時はまだローエンドは166MHzから233MHz付近であり、MMXPentiumで対抗できる。しかし、今後クロックが上昇すれば、MMXPentiumでは辛い物がある。しかし、MMXPentiumの次のPentiumIIは二次キャッシュを別パッケージといえ搭載しており、さらにパッケージングする費用もかかかる。実際、この頃PentiumIIの製造コストは0.25μmに細分化されたものでも85ドルといわれていた。それに対してK6は45ドル、6x86MXは40ドルと言われていた。つまり、PentiumIIをK6と同価格に設定すると、AMDとインテルでは40ドルも利益に差がでるのだ。例えば90ドルで販売するとなると、K6では45ドルの利益が出るが、PentiumIIでは5ドルしか利益が出ない。インテルの行く手に暗雲がたれ込み始める。

パソコンの低価格化で売り上げが急に上がったAMD、Cyrix、IDTの互換メーカー。しかし、この互換メーカーの躍進を止める出来事が起こる。製造面の問題だ。

AMDはK6の生産でつまずき、生産数が当初の予定を大きく下回ってしまった。1997年中に1500万個のCPUを出荷する予定が、実際はその半分程度にとどまった。供給量が限られた上、高クロックかも遅れたため市場のインパクトは初めほどではなかった。

Cyrixは自社で工場を持たないメーカーであり、他社に生産を依頼していたため、生産数を思うように増やすことが出来なかった。さらにCyrixがNational semiconductor社に買収されてしまった。そのため生産を依頼していたIBMの工場からNational semiconductorの工場に移す必要があった。こうした供給面の問題があったのだ。それでもインテルにとってますます不吉になりつつあった。

それを決定づけたのは、同年の秋に開かれたCPUのカンファレンス「Microprocessor Forum」であった。AMDがK6を大きく改良したK6-2とK6-IIIの概要を発表、Cyrixも6x86の次世代CPUの「Cayenne」の概要を明かした。1998年にこれらのCPUは一斉に発表される予定となっていた。1998年にはCPU市場に嵐がやってくる、そんな気配が見え始めていた。

ローエンド向けCPUで互換CPUが力を付け、インテルはシェアを落とした。しかし、これ以上の重要なのがハイエンド市場向けのCPUのシェア、つまりPentiumIIがいかに互換メーカーをリードできるかだ。ハイエンド向けのCPUは高価格で売れるため利益も大きい。ここのシェアを落とすと、会社全体の売り上げが大きく減少することになる。そこでPentiumIIの性能アップを図ることにした。

まず、FSBを66MHzから100MHzにアップした350MHzと400MHz版を出荷する。FSBが上がることでパソコン全体のパフォーマンスは上がり、さらに動作クロックも66MHzアップしている。また、FSB100MHzのPentiumIIに対応したチップセット「440BX」も出荷を開始する。この440BXチップセットは非常に優れたチップセットで、FSB100MHzPentiumII+440BXでハイエンド市場を固めた。

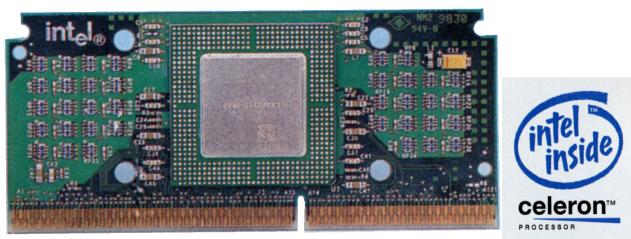

| Celeron(Covington) |

|

動作クロック : 266MHz〜300MHz

L1キャッシュ : 32KB/L2キャッシュ : なし

拡張命令 : MMX

製造プロセス : 0.25μm

対応Socket/Slot : Slot1 |

ハイエンド市場を固めることに成功したインテルだったがローエンドのシェアはますます落ちていった。しかし、インテルはこの低価格パソコンのブームが一時的なものと考えていた。過去にも286から386、386から486、486からPentiumなどの世代交代の時に前世代のCPUを使った低価格パソコンがブームになったことがあった。しかし、結局、移行が完了するまでのごく短期間の現象で終わってしまっていた。今回も第5世代から第6世代(PentiumからPentiumII)への移行時の一時的な物だと、最初はそう考えたのだ。しかし、市場がどんどん拡大している上に、今回の低価格パソコンはこれまでと異なり「使える」性能を持っていることから、今回は一時のブームではないと判断せざるを得なくなった。そこでインテルも低価格パソコン向けのCPUの開発を開始することになった。

インテルは1998年2月に開催した同社の技術者向けカンファレンス「Intel Developer Forum」で低価格パソコン向けのCPUの開発を表明。そのCPUの名称を「Celeron」と呼ぶことも決まった。このCeleronではPentiumIIを基本に、L2キャッシュを少ないながらもダイに統合することによって低価格化を図るとも決まった。しかしCPUは開発を開始してから実際に出荷できるまで時間がかかる。いくらPentiumIIを元にしているとはいえ、開発から出荷までは1年程度かかる。となると発表は11月頃になる計算だ。それまでの間、233MHzまでのMMXPentiumで持ちこたえるのは難しい。

そこでインテルではCeleronの出荷を2段階に分けることにした。第1弾として現在のPentiumIIからL2キャッシュを外し、パッケージを簡略化したバージョンを出す。開発コードCovingtonと呼ばれたこのCeleronはL2キャッシュを外すだけなので、すぐに出荷できる。その間に開発コード名Mendocinoと呼ばれるL2キャッシュ内蔵のCeleronの開発急ぎ、開発が終了した時点でCovingtonと交代させるのだ。

インテルはこのCeleronを、インテルが初めてローエンド市場に最適化して開発したCPUだと自画自賛した。だがローエンド市場に向けて機能削減バージョンのCPUを投入すること自体は、じつはインテルの恒例の戦略であり、今回は新しい展開ではない。

i386DXが発売された時、残る286市場を386に移行させる目的で機能削減版のi386SXがが提供された。486の時も同じようにi486SXがあった。Pentiumの時はPentiumSXこそなかったが、100MHz版の後で発売された75MHz版がSXと同じ役割を果たしていたのだ。そして今回、第5世代のMMXPentiumを第6世代に移行させるためにCeleronが開発されたのだ。

しかし、今度のCeleronは今までのSXとは少し違う。第一にハイエンド向けのCPUとブランド名を分けたことだ。第二に今までは次世代へと移行した時点で徐々に消えていっていたが、今度は継続して提供し続ける事だ。

L2キャッシュが0(ゼロ)の初代Celeronは266MHzと300MHzの動作クロック(PentiumIIと異なりFSBは66MHz)で1988年4月に出荷が開始された。しかし、この初代CekeronはPentiumIIからL2キャッシュを取り除いたため、PentiumIIと比べて大きく性能を落とすことになった。場合によっては300MHzのCeleronでさえ233MHzのMMXPentiumに劣ることもあったほどだ。この初代Celeronはローエンドのシェアを互換CPUメーカーから取り返すどころか、ますますシェアを落とすこととなった。初代Celeronは見事に失敗し、「Celeronブランド=安かろう悪かろう」のイメージを与える結果に終わったのだった。

| AMD K6-2 |

|

動作クロック : 266MHz〜550MHz

L1キャッシュ : 64KB/L2キャッシュ : なし

拡張命令 : MMX、3D Now!

製造プロセス : 0.25μm

対応Socket/Slot : Socket7 |

インテルがCeleronに失敗している間、AMDはK6の性能をさらに向上させた「K6-2」を開発、そして1998年5月に出荷を開始した。K6-2を開発するに当たってAMDは考えなければならないことがあった。まず、PentiumIIがFSB100MHzに移行した今、K6-2もFSB100MHzに移行する必要があるということだ。ところがK6やK6-2の対応しているSocket7はFSB66MHzまでしか対応しておらず、またL2キャッシュもCPUに内蔵できないなどPentiumII用のSlot1に比べ制限が多かった。そこで、Socket7を独自で拡張したSuper7を開発。FSB100MHzやL2キャッシュにも対応させた。K6-2にL2キャッシュは内蔵されていないがFSBは100MHz化された。動作クロックも引き上げ、300MHzからのスタートとなった。

もう一つは、K6は整数演算性能についてはPentiumIIと同等の性能を示したが、浮動小数点演算では劣っているという事だ。このころますますマルチメディア系の処理が多くなり、浮動小数点演算性能が劣っていると

| Cyrix MII |

|

動作クロック : 233〜433GP(188MHz〜300MHz)

L1キャッシュ : 64KB/L2キャッシュ : なし

拡張命令 : MMX

製造プロセス : 0.3〜0.25μm

対応Socket/Slot : Socket7 |

いうのは大きな問題となった。そこで、K6-2では浮動小数点演算性能を上げることに重点を置いた。前途のFSB100MHz化もその一つだ。そして、もう一つ改良点があった。MMXで搭載されたSIMD演算用の命令セットにさらに21個追加し、浮動小数点演算性能を向上させることにしたのだ。この機能は「3DNow!」と命名された。3DNow!もMMXと同じようにソフトが対応してくれなければ性能はアップしない。実際に3DNow!対応のソフトはあまり増えなかったが、技術先進性という面でAMDにプラスイメージを与えた。さらに3DNow!以外のソフトの高速化のため、実行ユニットの数を整数演算では2個から3個へ、浮動小数点では1個から3個へ増やしている。こうすることで、K6と比べてさらなる高性能化が計られている。

AMDにとって良かったのは、このころ製造面での問題もようやく克服され、製造できる個数も日に日に増えていった。1998年第3四半期(7〜9月)には380万個、第4四半期(10〜12月)には550万個を出荷した。クロックではPentiumIIより低いものの、333/350MHz版もすぐに追加され、AMDはローエンドでの地位は不動の物になりかけていた。

一方、CyrixとIDTは苦戦をしいられていた。CyrixはNational semiconductorへの工場移行のタイムラグですっかり高クロック化が遅れていた。1998年2月に6x86MXの高クロック版を追加するものの、動作クロックは208MHz、P-Rating表記でやっとPR266だった。続いて3月には新CPUの「MII」が発表された物の、実はこのMIIは8x86MXと何も変わらない物だったのだ。唯一の変更点はP-Ratingの比較対照がMMXPentiumからPentiumIIに移っただけだった。この時の製品はPR300(225MHz又は233MHz動作)であり、P-Rating表記でなんとかAMDについて行っている程度、クロックでは完全に負けていた。そのためCyrixのCPUはローエンドの下の方、700ドル程度のパソコンに搭載されるだけとなった。

IDTはもっとひどかった。最初に出荷した240MHzの動作クロックのまま、ついにそれ以上のクロックの製品は発表されなかったのだ。Cyrix同様AMDよりもさらに低い価格のパソコンに採用されるにとどまった。

それでも、CyrixとIDTはローエンドパソコンで一定のシェアを占めていた。

苦戦を1998年10月、CPU関連のカンファレンス「Microprocessor Forum 98」ではさらに互換CPUメーカーが力を持ってきた。

AMDはPentiumIIの次世代PentiumIIIすら凌駕する、「AMD K7プロセッサ」の開発を発表。National Semiconductor(Cyrix)は600MHz以上を狙う「Jalapeno」の概要を発表。IDTは500MHz〜700MHzを実現する「WinChip 4」の概要を発表。そして、新しくx86市場に参入したRise Technologyは同クロックのPentiumIIIより性能が高い「mP6」を発表した。この通りにCPUが出てくれば、1999年は空前の互換CPUラッシュとなる。その上、これまではローエンドCPUだけであったインテルと互換CPUメーカーの闘いが、ハイエンドCPUにまで広がることになる。CPU業界は一気に活気づいたと考えた人も多かった。

さらに11月のCOMDEX Fallで、AMDはK7のサンプルチップを500MHzで動かして、開発は順調に進んでいることをアピールした。そしてRise TechnologyはmP6を正式に出荷を開始した。互換CPUメーカーがインテルに対抗できるCPUを「概要発表」の段階ではなく「実際に動作し出荷できる」段階にに持ってきた事で業界は沸き立った。しかし残念ながら、この時がブームのピークだった。

| Celeron(Mendocino) |

|

動作クロック : 300MHz〜533MHz

L1キャッシュ : 32KB/L2キャッシュ : 128

拡張命令 : MMX

製造プロセス : 0.25μm

対応Socket/Slot : Slot1/Socket370 |

互換CPUメーカーが開発中のCPUで盛り上がっている間に、インテルはこの間にローエンド市場での反撃の準備を着々と進めていた。

そして1998年8月、ついにL2キャッシュを内蔵した開発コード名MendocinoのCeleronの出荷が始まった。このMendocino、実は1998年の11月頃に発表する予定だった。しかし、L2キャッシュを外したConvingtonのCeleronは思った以上に性能がふるわず、市場での評価はさんざんだった。このままではローエンドのシェアをますます落としてしまうだけでなく、Celeronの性能は低いというイメージが定着してしまう。早く性能の比較的高いMendocinoを出荷して「性能が低い」というイメージをなくさなくてはならない。そこで、インテルはMendocinoの開発を急いだ。何度も予定の繰り上げを行い、ついに8月に出荷してしまったのだ。

8月の時点で発表されたのは300A/333MHz(従来の300MHzと区別するためにAが付く)。K6-2の動作クロックは350MHzなので若干劣ってることになる。ところが、新Celeronの性能は非常に高かった。L2キャッシュは128KBとPentiumIIの4分の1となっているが、コアに内蔵されており、動作クロックと等速で動作した。PentiumProではコアに内蔵したことで、サイズが大きくなり、かえってコスト高になっていたが、この頃では製造プロセスも0.35μmになっており、コアに内蔵しても十分に小さいサイズで製造できた。等速で動作するL2キャッシュは非常に有効で、場合によっては同クロックのPentiumIIより速い場合もあった。つまり内蔵L2キャッシュは低コスト化と高性能化を同時に実現したのだ。Celeronの333MHzはK6-2の350MHzを越える性能を実現した。これによって市場にインテルがローエンド向けCPUに本気であることを証明した。続いて翌年1999年1月には366MHzと400MHz版も追加するなど一気にAMDに攻撃をかける。

| PetiumIII(Katmai) |

|

動作クロック : 450MHz〜600MHz

L1キャッシュ : 32KB/L2キャッシュ : 512KB

拡張命令 : MMX、SSE

製造プロセス : 0.25μm

対応Socket/Slot : Slot1 |

ハイエンド市場向けCPUとして、インテルは1999年3月2日「PentiumIII」を発表した。PentiumIIIは従来のPentiumIIにSSE(ストリーミングSIMD拡張命令)を追加したものだ。SSEはAMDの3DNow!と同じくMMXにさらに70個のSIMD演算用の命令セットを追加したものだ。SSEも3DNow!もMMXの拡張命令だが互換性はない。もちろんソフトが対応しなければ性能は上がらない。9ヶ月先に発表された3DNow!に対抗するため、SSEは追加された拡張命令数が3DNow!より多かった(3DNow!の21個に対しSSEは70個)。SSE以外の変更はなく、L2キャッシュもオフダイでありSSEを使わなければPentiumIIと何も変わらなかった。動作クロックは450/500MHzであり、PentiumIIより50MHz高くなっていたため、PentiumIIの高クロック版という扱いだった。

インテルはPentiumIIIとPentiumIIを同クロックならほぼ同価格で売り出したのだ。つまりSSEを付加価値としなかったのだ。どうせ同価格ならSSE対応の方がよいということで、市場は一気にPentiumIIIへとシフトを進めることとなった。

一方、AMDは「K6-III」を発表した。K6-IIIはK6-2のダイに256KBのL2キャッシュを内蔵した物だ。ダイに内蔵するため、L2キャッシュはダイと同クロック動作する。また、CPUにL2キャッシュを内蔵するようになったため、従来マザーボード上に搭載されていたL2キャッシュはL3キャッシュとして働くようになった。このためK6-IIIはSuper7の中で最高の性能を示した。浮動小数点演算性能はそれほどだったが、整数演算性能はPentiumIIIを越えることもあった。

K6-2の後継をK6-3とせずK6-IIIとしたのには、PentiumIIIに対抗する気持ちの表れだった。そのK6-IIIを大胆にもPentiumIII発表直前の2月22日に発表。価格を同クロックのPentiumII/IIIとピタリ同じにつけた(一例を言うと、2月末のPentiumII-450MHzの価格が476ドル、K6-III-450MHzが476ドル)。つまり、AMDはK6-IIIがPentiumIIIよりパフォーマンスが高いという自信があったようだ。この同価格作戦は、低価格パソコン市場の低価格化でK6-2の利益が薄くなったのをカバーする目的のようだ。

| K6-III |

|

動作クロック : 400MHz〜450MHz

L1キャッシュ : 64KB/L2キャッシュ : 256KB

拡張命令 : MMX、3D Now!

製造プロセス : 0.25μm

対応Socket/Slot : Socket7 |

このK6-IIIは結局大きなシェアを取ることは出来なかった。K6-IIIはL2キャッシュを内蔵したため製造が思うようにいかず、十分な数を出荷できなかった。さらに悪いことに高クロックバージョンが製造がうまくいかず、450MHz以上のクロックが投入できなかったのだ。

こうしてインテルがローエンドからハイエンドまで息を吹き返した。このままインテルの独走態勢にはいるかと思われたが、AMDには秘策が残されていた。そこの所は次回お伝えしよう。

(H.Intel)

|