パソコンパーツの歴史

デスクトップパソコン向けCPUの歴史4

〜1GHzを超えた対決〜

(2002年7月12日公開)

PentiumIIIとAthlonが1GHzの戦いを続けていた頃、CeleronとK6-2のローエンドCPUの戦いも行われていた。1999年4月5日にK6-2-475MHzを、4月26日にCeleron-466MHzを発表。クロックでは同ペースでの上昇を続けていた。8月2日にはCeleron-500MHz、対するK6-2は8月31日に500MHzを発売した。

AMDは続けてK6-2-533MHzを11月30日に発表し、Celeronをかろうじてリードしている状況だ。もっとも性能面では後れをとっている状況であった。Celeronは533MHzは翌2000年1月15日に発表されたがすぐさまAMDはK6-2-550MHzを2月23日に出荷した。

一見すればAMDがリードしているように見える。しかしAMDのK6-2はここまでだった。550MHz以上のクロックは出荷されなかったのだ。もともと古い設計のK6-2では500MHzを越えたあたりから限界が見えていた。

一方のCeleronもそろそろ限界に来ていた。PentiumIIを基本にしているCeleronは0.25μmで製造されていた。0.25μmのPentiumIIIが最大600MHzだったことから分かるように、十分な数を生産できるのはそろそろ限界だ。

しかしAMDと違うのはCeleronには先が用意されていた所だ。600MHz以上のクロックを実現するためには0.18μmプロセスに変更するのが一番だ。現在の0.18μmで製造されているのはPentiumIII(Coppermine)だ。そこでCoppermineから、L2キャッシュを半分使えなくした物を次のCeleronとして用意したのだ。

L2キャッシュを128KBにしたCoppermine(Coppermine-128K)の利点は、高クロック品が製造されるようになるだけではない。PentiumIIIを基本にしているためSSEが使えるようになったのだ。このころSSE対応のソフトの数はかなり増えていたためSSEが使えるようになるだけでも数%の性能上昇が見られた(もちろん非対応のソフトでは性能上昇はないが)。

しかしPentiumIIIと比べると低めである。やはりL2キャッシュが半分の128KBであること、そしてFSBが66MHzであることが原因のようだ。FSBが133MHzのPentiumIIIと66MHzのCeleronでは、CPU外部とのアクセス速度に倍の開きがある。そこが性能低下の原因であり、PentiumIIIとCeleronの差別化されている部分である。

2000年3月30日。ちょうどPentiumIII-1GHz版が発表された頃、この新Celeronは発表された。566MHzと600MHzが出荷され一気にK6-2を超えた。この後ローエンドはCeleronが大半を占めるようになった。

| Intel Celeron(Coppermine-128K) |

.jpg)

|

動作クロック : 566MHz〜1.1GHz

L1キャッシュ : 32KB/L2キャッシュ : 128KB

拡張命令 : MMX、SSE

製造プロセス : 0.18μm

対応Socket/Slot : Socket370 |

インテルはPentiumIII-1GHz発表する際、850〜933MHzをとばしている。そこでその抜けたクロックを補充することが必要だ。2000年3月21日にまず850MHz版(FSB100MHz)と866MHz(FSB133MHz)の2種類を出荷した。さらに2000年5月25日に933MHzを追加し、1GHzの増産を計った。夏頃にはようやくPentiumIII-1GHzの量産出荷が始まった。

インテルはそれと同時に「インテル815(以下i815)」チップセットを発表した。「インテル815」はPentiumIII用のチップセットだが従来あった「インテル810(以下i810)」や「インテル820(以下i820)」とは違い市場が望んだチップセットだった。i815はi820で使えるメモリのDirectRDRAMとは違い、市場で一般的であり低価格なSDRAMが使えた。しかも133MHz動作のPC133 SDRAMが使えたためPentiumIIIのFSB133MHzと同期でアクセスできた。さらにi810チップセットでは性能の低い内蔵グラフィックのみが使えたが、インテル815では内蔵グラフィック以外に、外部のグラフィックスボードが使える用にAGPスロットが用意されていた。

つまり、従来のチップセットでは不満だったところを解消した「市場のニーズに応えた」チップセットだった。これにより、PentiumIIIの採用が容易になりPentiumIIIの採用が進んだ。

AMDは1GHzを出した後、しばらくは動きがなかった。1GHz出荷の次に控えているのはThunderbirdコアへの移行だ。1GHz版の出荷は前倒ししできたが、Thunderbirdの開発はぎりぎりのスケジュールだったため、前倒しすることは難しい。結局Thunderbirdコアへの移行は元のスケジュールとなった。そのため1GHzの出荷から間が空いてしまった。

2000年6月5日にThunderbirdコアのAthlonの出荷が始まった。750MHzから1GHzまでの6種類を出荷した。つまりほとんど全てのクロックが一気にThunderbirdコアに移行した訳だ。また、最高クロックこそ変わらないものの、Thunderbirdコアに移行したことで性能は上がった。容量は256KBと半分だがL2キャッシュがコアに内蔵されたためL2キャッシュがコアと等速で動作するようになったためだ。また、従来の拡張命令の3DNow!を拡張した「エンハンスド3DNow!」が搭載された。従来の3DNow!はインテルのSSEと比べると拡張命令数が少なかった。そこで3DNow!の拡張命令数をSSE並にしたのが「エンハンスド3DNow!」だ。もちろんソフトが対応しなければならないのは従来通りだが、「数」の面でもPentiumIIIと同等になったのだ。

また、形状面でもPentiumIIIと同等になった。L2キャッシュが内蔵されたことで、Socket形状にすることが可能となったのだ。そこでSlotAと電気信号が同じであるSocketAに対応させた。

AMDは同日、もう一つの製品発表があった。それは新しいCPUの「Duronプロセッサ」だ。DuronはK6-2の後を引き継ぐ、ローエンド向けの製品だ。と言ってもK6-2とは大きく異なりAthlonを基本にした製品だ。Athlonが0.18μmプロセスに移行するとダイサイズが小さくり製造コストが下がった。そのため低価格向けのプロセッサとしても出荷できるようになったのだ。アプローチ的にはインテルのPentiumIIIとCeleronに近い。つまり、AthlonかたL2キャッシュを減らした物をDuronとして出荷すると言う訳だ。

ただしDuronのL2キャッシュはAthlonの4分の1と大幅に減らされている。Athlon/DuronにはPentiumIII/Celeronの32KBより大幅に多い128KBのL1キャッシュが搭載されているため、L2キャッシュを大きく減らしても大丈夫と考えたようだ。また、Athlon(Thunderbird)とDuronは従来と異なるL2キャッシュの使い方をしている。従来はインテルのCPUを含めて、L2キャッシュのデーターをL1キャッシュを移してもL2キャッシュにデーターを残していた。つまりL1キャッシュとL2キャッシュには重複したデーターが記録されていたのだ。しかし新AthlonとDuronではL1キャッシュに移した時点でL2キャッシュのデーターは消える。つまりL1/L2キャッシュにデーターは重複しないのだ。そうすることで少ないL2キャッシュも有効に使えるようになったのだ。Duronは新Athlonと同じ日に、700/650/600MHzを発表した。700MHzより上はAthlonとして、それより下はDuronとして出荷することになったのだ。

新Athlonの性能は同クロックのPentiumIIIの性能を超えた。それと同時にDuronもCeleronを超えた。ハイエンドからローエンドにかけて、インテルのCPUを超えたのだ。

この新型Athlonは早速各メーカーに採用された。ところがDuronの採用はそれほど進まなかった。なぜだろうか。実はローエンドCPUは性能が高いだけでは採用されないのだ。もちろん安いだけでもだめなのだ。ローエンドCPUには無くてはならない相棒が必要なのである。その相棒とはグラフィック統合チップセットだ。ローエンドパソコンではグラフィックス機能にもコストをかけられない。しかし、カード状のグラフィックスカードを搭載すればある程度のコスト上昇は避けられない。かといって搭載しない訳には行かない。そこで考え出されたのが統合チップセットなのだ。性能が低くてもチップセットにグラフィックス機能が内蔵されていればコストが減る。パソコンメーカーはローエンドCPUにはグラフィックス統合チップセットを採用したいのだ。

ところがDuron向けの統合チップセットはこの時点では存在していなかった。いくらDuronの性能が高くCeleronより安くても、パソコン全体で見た場合にグラフィックカード分余分に高く付いてしまうのだ。ところがインテルと違いAMDにはチップセットは開発できてもグラフィックスチップを開発する余裕はない。ということはAMD自信では統合チップセットを提供することはできないと言うことだ。つまりその他のチップセットメーカーであるVIAやSiS、ALiに任せるしかないのだ。この3メーカーも開発は進めていたのだが、CPUとチップセットが別メーカーである以上、時期がずれるのは仕方がないことだ。Duronはこういった問題を持っていたのだ。

| AMD Athlon(Thunderbird) |

.jpg) |

動作クロック : 750MHz〜1.4GHz

L1キャッシュ : 128KB/L2キャッシュ : 256KB

拡張命令 : MMX、Enhanced 3DNow!

製造プロセス : 0.18μm

対応Socket/Slot : SocketA/SlotA |

| AMD Duron(Spitfire) |

.jpg) |

動作クロック : 600MHz〜1.0GHz

L1キャッシュ : 128KB/L2キャッシュ : 64KB

拡張命令 : MMX、Enhanced 3DNow!

製造プロセス : 0.18μm

対応Socket/Slot : SocketA |

いくらDuronに統合チップセットが無いと言っても、脅威であることに変わりはない。さらにCeleronを100MHzも超えられているのは危険と考えたインテルは、6月27日、Celeronの700/667/633MHzを発表した。クロックだけでもDuronに追いついておこうと考えたのだ。もっとも、この高クロック版Celeronはもっと早い段階で発表される予定だった。667/633MHz版は4月末、700MHzも5月末の予定だった。ところが、Celeronと同コアのPentiumIIIの高クロック化を急ぎ、まだ製造に慣れていない0.18μmプロセスに無理をさせてしまった。その上Celeronまで0.18μmプロセスに移行し、生産に無理が出てきたのだ。結局利幅の大きいPentiumIIIが優先され、Celeronの高クロック化は遅れてしまった。

一方ハイエンドでもインテルはAMDに攻撃を仕掛ける。AMDより先にオーバー1GHzのCPUの出荷を開始したのだ。と言っても、Willametteはまだ開発中である。そう、このCPUはPentiumIIIなのである。2000年7月31日(日本時間8月1日)にPentiumIII-1.13GHzを限定出荷した。今回も限定出荷ながらAMDより先にオーバー1GHzを出荷したのは、インテルの力を見せつけた格好だ。ちなみにこの1.13GHz版は若干の改良を行ったPentiumIIIで、より高クロックの製品が製造しやすくなったことで実現している。

対するAMDもインテルから少し遅れ、8月14日に1.1GHzのAthlonの出荷を開始した。こちらは量産出荷であり、PentiumIIIがデルと一部のメーカーからしか採用製品が出ていないのに対し、Athlonはかなりのメーカーから採用製品が発表され、秋葉原でも手に入った。この点はPentiumIIIよりリードしていると言えよう。性能面は互角といえるようだ。整数演算性能はPentiumIIIの方が高く、浮動小数点演算性能はAthlonの方が高い、と言った状況だ。

しかしここで問題が起こった。8月29日、PentiumIII-1.13GHzが出荷されてから1ヶ月のこの日、PentiumIIIがリコール(回収)となってしまった。同CPUを搭載したパソコンでベンチマークテストやプログラムのコンパイルなどのプロセッサに大きな負荷がかかる作業を行うと、動作が不安定になるという問題が見つかったためだ。問題が起こらない場合もあるためマザーボードとの相性問題とも疑われたが、検証の結果CPUに問題があることが分かったのだ。こういう不安定な動作というのは無理にオーバークロック(定格動作以上にクロックを上げること)しすぎた際によく起こる現象だ。つまり、1.13GHzと言うクロックはPentiumIIIには無理なクロックだったと言うことだ。

これによってインテルは最高クロックの座をAMDに明け渡した。問題はそれだけではない。1.13GHzのCPUはAMDの力を示すどころか、「PentiumIIIは1GHzが限界」と言うことをはっきり示してしまったのだ。ということは、Willametteを出すまでの間、AMDは追いつかれる心配なくハイエンド市場をリードできるのだ。市場でも、「最高速のCPUが欲しかったらAMD」と言うことがはっきりしてしまったのだ。

ハイエンド市場は安心と見たAMDは今度はローエンドにも力を入れる。2000年9月5日、Duronの750MHzを出荷しインテルを一歩リードする。ところがインテルはこれに対抗できなかったのだ。

さらにAMDは10月17日にAthlonの1.2GHzとDuronの800MHzを出荷。インテルをますます追いつめていく。インテルはハイエンドが200MHz、ローエンドが100MHzリードされてしまった。インテルはWillametteの開発を急がなければ危険な状態になってきた。

9月、インテルから悪い知らせが続いた。

1つめは、かつてより開発していた新CPUである「Timna」をキャンセルしたことだ。TimnaはCeleronと同じようなCPUにグラフィックスを統合した、新しいCPUだ。機能的にはCeleronとi810チップセットを統合しているにもかかわらず、ダイサイズはCleleronと変わらない。つまり製造コストもCeleronと変わらず、実質i810チップセット分製造コストが浮く。これは価格競争を仕掛けやすいと言うことを意味する。つまりDuronに対し価格面で有利にたてるのだ。

ではなぜこのようなすばらしいCPUをキャンセルしたのだろうか。このTimnaはこともあろうにDirectRDRAMインターフェイスを採用していたのだ。つまりTimnaに使えるメモリはDirectRDRAMという事になる。インテルは開発当初「Timnaが登場する頃にはDirectRDRAMは普及し、SDRAMと同程度の価格になっている」と考えていた。ところが、PentiumIIIとDirectRDRAMの組み合わせが普及せず、価格は以前高価なままだった。安いCPUに高価なメモリではバランスも悪いし、せっかくの安いCPUの意味がない。

この時点でもっとも普及し低価格なのは依然としてSDRAMだ。PentiumIIIの時は新しいチップセットのi815を発表することで問題を回避した。しかし、TimnaではチップセットがCPUに統合されてしまったためPentiumIIIの時のようにはいかない。そこでインテルはTimnaでもDirectRDRAM−SDRAM変換チップであるMPTを用意した。ところがMPTに問題が見つかりうまくいかなかった。その上、MPTを使うと低価格であるという利点が失われる上性能も低下する。結局Timna+MPTは現実的ではなく、Timna自体が開発中止になってしまった。

もう一つのバッドニュースはWillametteの出荷が3週間遅れると通知したことだ。もっとも遅れの原因はWillamette自体ではない。WillametteはこれまでのどのCPUとも異なるアーキテクチャのCPUだ。つまり、Willametteには新しいチップセットが必要なのだ。そのチップセット「Intel850(以下i850)」に問題が出たのだ。詳しく言うとi850チップセットのうち、PCIバスインターフェイスやUSB、IDEインターフェイス等を含んでいる「I/O Contoroller Hub(ICH)2」チップに問題があるということだ。もっともインテルは問題の原因を掴んでおり。複雑な問題でもないためすぐに修正し製造を開始できる。3週間の遅れは致命的な遅れではないのだ。

とはいうものの、話題のWillametteだけにインテルの威信はまた揺らいでしまった。

バットニュースが続いたインテルだったが、話題もあった。8月22日〜24日に米国サンノゼで開発者向け会議「Intel Developers Forum Fall2000(IDF)」でWillametteのデモを行った。そこでなんとWillametteを2GHzで動作させたのだ。もちろんWillametteの出荷当初から2GHz版が発表される訳ではないが、つい最近1GHzを超えたばかりの時に2GHzで動作する新CPUを示したのは大きなインパクトがあった。

一方Celeronは766/733MHz版を11月14日に発表。Duronに追いつけはしなかったものの33MHz差に迫った。

この間VIAはどうしていたのだろう。VIAはCyrixとNational SemiconductorのIDTの2つのCPU開発部門を買収している。ところがこの後新製品の発表はなく、元Cyrixの製品であるMIIを細々と出荷していた。この状況が動き始めるのは2000年に入ってからのことだ。

VIAは2000年2月22日にVIA初めてのCPUを発表した。この時発表したのはCyrixIIIというCPUだ。CPUの名前にCyrixという名称を使ったのは、CPU市場でCyrixという名称がVIAやIDTより比較的よく知られていた事からだ。

VIAはCyrixとIDTの2社からのCPU部門を買ったが、その2つのCPU開発部門をくっつけることはしなかった。つまり、元Cyrixと元IDTの2つの開発部門に別のCPUを開発させていたのだ。といっても珍しいことではない。インテルもいくつもの開発部門を持っており、時間差で次々とCPUが開発されている。CPUの開発には時間がかかるため、1つの開発を終えてから次の世代のCPUを開発していては間に合わないのである。VIAは元は別々の会社の開発部門をいきなりくっつけてもうまくいかないと判断し、どうせなら別々の開発部門にすることにしたようだ。

今回のCyricIIIはCyrix側の開発部門が開発していてたCPUだ。Cyrix時代から「Gobi」や「Joshua」の開発コード名で呼ばれていた物で、P6バス互換なのでCeleronやPentiumIIIと同じくSocket370対応のCPUという事になる。そしてCyrixのCPUなので従来同様、動作クロックではなくPR値を使う。この時に発表されたのはPR533/500/466/433である。0.18μmプロセスで製造され64KBのL1キャッシュと256KBのL2キャッシュを搭載している。拡張命令は3D!Nowに対応している。PR533で99ドル、PR500で84ドルと大変低価格だ。VIAの発表ではPR533はCeleron-533MHzより高い性能を示すとしている。

さて発表も済み、量産出荷に向けて最終段階という時に2つの問題が起こった。

まず1つはVIAで8名のスタッフが辞職願いを出したことだ。この8人は元CyrixのCPU開発部門の回路や配線などの開発スタッフだ。自分たちの開発したCyrixIIIがもうすぐ出荷と言う時に突然「Navarro Networks」という会社にくら替えしてしまったのだ。VIAはCyrixIIIの出荷に影響はないとしているが、少なくともCyrixIIIの次世代のCPUは完全に消滅してしまった。結局VIAのCPU開発部門はIDTから買った1つになってしまった。その上CyirxIIIの出荷も遅れることになりVIAのCPU開発は大変な事になってしまった。

もう一つの問題は出荷が遅れる事とも関係がある。発表時点の2月22日ではCeleronが533MHz、K6-2が550MHz。PR533ならばどうにか対抗できる。ところが出荷が何ヶ月も遅れるとCeleronもDuronも650MHzや700MHzになってしまう。その時点でわずかPR値で533のCPUを出荷しても全く意味がないだろう。結局JoshuaコアのCyrixIIIの出荷は無くなってしまった。

名称が同じながら、量産出荷される直前に全く別の製品となるのは異例のことだ。この異例の事態を起こしたのはVIAだ。VIAはCyrixIIIは市場で通用しないと判断し出荷を断念した。ところがそのすぐ後に、「新」CyrixIIIを発表したのだ。名称を変えなかったのは開発コード名JoshuaのCyirxIIIは出荷前の段階であったためだろう。

この新しいCyrixIIIは、IDT時代に「WinChipC5A」、VIA時代には「Samuel」の開発コード名で呼ばれていた全く新しいCPUだ。WinChipの名称から分かるように、開発したのは元IDTのスタッフ達だ。これまでIDTではWinChipC6、WinChip2と出荷をしてきたが、今回はWinChip3/4を飛ばしてWinChip5世代のCPUだ。Joshua版のCyrixIIIと同様、P6バス互換なのでSocket370対応だ。3DNow!に対応するのも同じである。異なるのはL2キャッシュを搭載せず、L1キャッシュが128KBと大きいことと、ダイサイズが小さいことだ。ダイサイズは簡単な内部設計によって0.18μmプロセスで76mm2と非常に小さい。また消費電力も10W未満と少なく、発熱も少ない。良くできたCPUである。

問題の動作クロックはWinChip2時代から大きく前進し、533MHz版と667MHz版が発表された(実際にはその中間のクロックの製品も店頭に並んだ)。PR値ではなく実際に667MHzのクロックで動作するのはライバルのCeleronやDuronに引けをとらない。では実際の性能はどうだろうか。簡単な内部設計は小型化と低発熱という利点を生んだが、代わりに性能はそれほど高くない。その上L2キャッシュを搭載しないため実際の性能は667MHz版でもCeleron-533MHzと同程度、得意な処理内容でもせいぜいが600MHz程度と言ったところだ。実性能ではライバルに一歩おいて行かれた格好だ。

それでもこのCyrixIIIは実際に出荷され、500MHzや550MHzなどの低クロック品はほどなく店頭に並んだ。店頭に並ぶクロックも徐々に上がり600MHz、650MHzが順に現れ、2000年の末には最高クロック667MHz版も店頭に顔を見せている。このように実際に出荷されたという事はとても意味のあることだ。かつて、VIAは2社からCPU部門を買った頃「CPU部門を買ったが、VIAにCPUを販売するつもりは無い」などと言われ、Joshua版CyrixIIIの失敗で「やっぱりVIA製のCPUは幻になるのか」と思われたVIAのCPUはこうして「実際に」出荷されたのだ。

| VIA CyrixIII(Samuel) |

.jpg)

|

動作クロック : 500MHz〜667MHz

L1キャッシュ : 128KB/L2キャッシュ : なし

拡張命令 : MMX、3DNow!

製造プロセス : 0.18μm

対応Socket/Slot : Socket370 |

インテルは2000年11月20日(日本時間11月21日)についにWillametteが発表された。3週間遅れる事になっていたWillametteはしっかり3週間の遅れのみで出荷にこぎ着けた。

CPUの名称はPentium4となった。このPentium4は第7世代となる「Netburstマイクロアーキテクチャ」のCPUである。従来とは大きく異なるCPUであり、対応ソケットもSocket423となり、従来のSocket370やSocket7、AMDのSocketAとは全く互換性はない。

異なる点の第1は、高クロック化を目的としたCPUであることだ。PentiumIIIとAthlonの戦いでは動作クロックで苦戦を強いられた。また、一般のパソコンを購入する人のほとんどはCPUの性能のことを良く知らないため、種類などを見ずに、動作クロックの「数字」をみて性能を決める。そのため高クロックであると言うことは市場に対して有利なのだ。その高クロック化を実現するのは「ハイパーパイプライン」と呼ばれる20ステージにも及ぶ実に深いパイプライン構造だ。パイプラインとは簡単に言えば、一連の処理を何段階に分けて処理するかと言うことだ。パイプラインの段数を深くすると高クロック化が容易になる。PentiumIIIでは10段だったパイプラインをPentium4では20段になり、高クロック化が容易になるのだ。実際、Pentium4は1.5/1.4GHzという高クロックで登場している。

次に、L1キャッシュとL2キャッシュだ。PentiumIIIではL1キャッシュをデーター用に16KB、x86命令用に16KBの計32KBが搭載されていた。それに対してPentium4ではデーター用に8KBのみで、x86命令用のキャッシュは搭載されない。その代わり、実行トレースキャッシュが搭載される。実は、CPUでは送られてきた命令をCPUが処理できるマイクロ命令に変換してから実行していた。従来のx86命令用L1キャッシュでは変換前の命令を保存していたのに対し、Pentium4ではマイクロ命令を保存することで効率を良くしている。また、データー用のL1キャッシュも容量を減らすと、性能をあげることができる。小容量を高速でしかも効率よく使うことで、従来のL1キャッシュより優れた物になっている。一方L2キャッシュは256KBとPentiumIIIと同等である。

拡張命令としてはSSEにさらに命令数を44個追加したSSE2を採用している。こうすることで浮動小数点演算性能を高めているのだ。また、整数演算器は倍速で処理が行える(つまり0.5クロックで1つの命令が処理できる)ようにし、整数演算性能も高めている。

Pentium4のFSBは400MHzと従来と比べて大幅に高速化している。Athlonが100MHzの倍の200MHz相当で動作しているように、Pentium4のFSBは100MHzのベースクロックを4倍速で転送する400MHz相当となっている。

対応チップセットはi850だ。そしてこのチップセットに対応するメモリはDirectRDRAMだ。しかもデュアルチャンネルRDRAMインターフェイスである。つまりDirectRDRAMを2枚1組で利用するということだ。なぜ、もっとも普及しているSDRAMではなく、PentiumIIIで失敗したDirectRDRAMを再び採用するのだろう。これには訳がある。PentiumIIIのの際にDirectRDRAMが普及しなかったのはメモリの性能が高すぎたせいだ。PentiumIIIのFSBは133MHzで1.06GB/sの帯域を持つ。これはPC133 SDRAMと同等で、DirectRDRAMの1.6GB/sというのは少々オーバースペックだった。

ところが、Pentium4では400MHz相当で、帯域は3.2GB/sにもなる。そうするとSDRAMではメモリが足を引っ張り性能が低下してしまう。一方、DirectRDRAMをデュアルチャンネルで使用すると1.6GB/s×2であり、3.2GB/sとCPUと一致するのだ。つまりPentium4の性能をフルに発揮するにはデュアルチャンネルDirectRDRAMが必須なのだ。

| Intel Pentium4(Willamette) |

.jpg)

|

動作クロック : 1.3GHz〜2.0GHz

L1キャッシュ : 8KB/L2キャッシュ : 256KB

拡張命令 : MMX、SSE2

製造プロセス : 0.18μm

対応Socket/Slot : Socket423/Socket478 |

このように様々な最新技術を採用し、1.5GHzという高いクロックで発表されたPentium4だったが、性能は思ったより低かった。1.5GHz版は、マルチメディア系の処理など浮動小数点演算の性能はAthlon-1.2GHzと同程度であった。SSEを使うソフトではSSE非対応のAthlonより高い性能を出すが、対応していないソフトでは300MHzも低いAthlonと同程度であったのだ。もっとひどいのは、オフィスアプリケーションなどの整数演算の性能だ。なんとPentiumIII-1GHzよりも低い性能しか持っていなかったのである。

実はこれは欠陥ではなくインテルの選択の結果だ。前途の通り20段の深いパイプライン構造を採用することで高クロック化は行いやすくなった。しかしパイプラインを深くすればその分、クロックあたりの性能は落ちてしまうという問題がある。その上インテルではマルチメディア系の性能を上げることに集中し、オフィスアプリケーションの性能を上げることにはあまり注意を払われていない。インテルがこうしたマルチメディア中心の設計にしたのは、もうユーザーはオフィスアプリケーションの実効性能にほとんど不満を感じていないと考えたからだ。それよりもCPUパワーが必要になるのはマルチメディア系の処理だと判断したのである。実際にこのアプローチは正しいはずだ。マルチメディア系の処理はまだまだCPUパワーが必要だし、クロック優先の設計も市場ではクロックが高い方が「見栄え」が良く受け入れられやすいはずだ。

もっとも、Pentium4はそれほど採用が進まなかった。CPUや対応メモリの価格が高いことも、性能がクロックほど高くないのも問題だが、それよりも発熱の方が問題だ。高いと言われてきたAthlonよりも消費電力が高く、結果として発熱もAthlonより大きいのだ。と言うことは、冷却装置に性能の高い高価な製品を採用せざるを得ず、パソコン全体のコストは上がってしまう。また、日本では小型のデスクトップに人気が集中しており、メーカーはラインナップの大半をこの小型デスクトップが占めていた。ところが小型の本体にこの高発熱のCPUを入れることは不可能であった。結果として大型の本体を採用したPentium4搭載パソコンが発売されたが、売れ筋の小型パソコンでないこともあってせいぜいが2機種まで、しかも30万円以上と高価であった。そんなPentium4搭載パソコンが売れる訳もなく、売れ行きモデルは依然としてPentiumIII/Celeronの小型デスクトップだった。

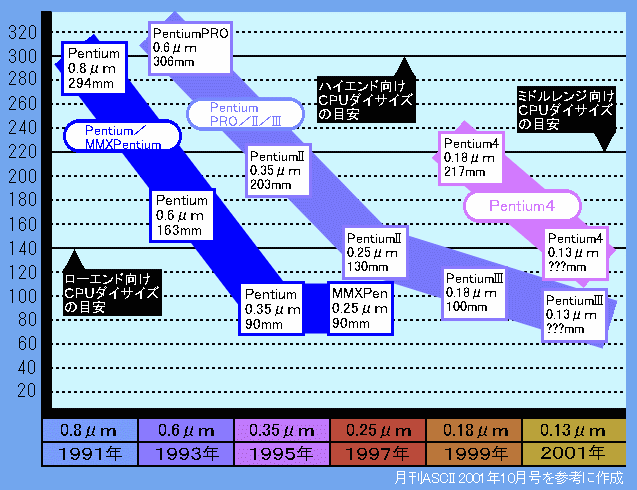

| Intel CPUのダイサイズの推移 |

|

|

図を見るとこれまでは新しいアーキテクチャに移ると300mm代から始まっていたが、Pentium4はいきなり2世代目と同サイズでスタートしている。これはミドルレンジ向けのCPUのダイサイズであり、初めから比較的低価格で出荷できる理由が分かる。 |

Pentium4の製造コストは以外と低い。製造コストを決める要因はダイサイズ(半導体本体の面積)だ。このダイサイズは新しいアーキテクチャのCPUとしては比較的小さい(右図)。なぜダイサイズが小さいと製造コストが下がるのだろうか。

CPUに限らず半導体の場合製造キャパシティは決まってしまう。CPUは200mmウエハーという直径200mmのシリコンウエハーの上に部品を乗せていき製造している。ダイサイズが小さいということは、一つのウエハー上に沢山のCPUを作ることができる。製造できるウエハーの個数が決まっている以上、一つのウエハー上に沢山作れれば、製造量は増えるという訳だ。製造量が増えるだけでなく、1枚のウエハーを加工するのにかかるコストが同じなら、1枚のウエハーから沢山のダイができると1つのダイあたりのコストは安くなる。と言うことは製造コスト面で有利なのだ。

さて、Pentium4のダイサイズは217mm2である。インテルのCPUはこれまで登場時には300mm2クラスの巨大なダイで登場し、次のプロセスで160〜200mm2、3つ目のプロセスで90〜140mm2まで縮小している。300mm2クラスのCPUは非常に製造コストがかかり製品の価格も非常に高価だ。それが次のプロセスの200mm2程度になると製造コストはぐっと下がり、製品の価格もこなれてくる。そして第3世代目では非常に安価になり、ローエンド向け(Celeron)に採用される。

今回のPentium4の217mm2で2つ目のプロセスと同じである。つまり、初めから製造コストは比較的安く、Pentium4を安く販売しても利益が出るのだ。

2001年頭からインテルはPentium4普及計画を大きく進めた。まず、2001年1月にこれまでで一番低い1.3GHzのPentium4を発表した。1.3GHz版の役割は、安価なPentium4を提供することでPentium4の普及を促進することだ。すでに1.3GHz/1.4GHz版は昨年第4四半期のPentiumIII-1GHzより安価であり、CPU単体の価格で見ればもう高価とは言えなくなっていた。

もう一つはPentium4向けのSDRAMチップセットを2001年後半に出荷すると発表したことだ。Pentium4ではDirectRDRAM以外のメモリでは性能をフルには発揮できない。しかしながらDirectRDRAMは依然高価であり、Pentium4のパソコンの価格を上昇させる原因となっているのはインテル自身も把握していた。実は当初から、店頭に並ぶCPUにはDirectRDRAMがセットになったパッケージがあった。インテルが大量購入したDirectRDRAMを非常に低価格でCPUとセットにした製品だ。こうすることでPentium4とならDirectRDRAMが安価で買え、少しでも「DirectRDRAMのせいでPentium4が売れない」という事態を避けようとしたのだ。

しかしSDRAMの価格は下がる一方で、このままDirecRDRAMにこだわるのは、Pentium4を普及させる障害になると考えた。そこで性能が落ちてもいいから安価なSDRAMを使えるようにした新チップセットの開発を発表したのだ。このチップセットが登場すればPentium4は一気に普及するはずだ。

| クロックをどんどん上げるインテルと、性能で追いすがるAMD |

インテルはPentium4のクロックもどんどん上げていく。2001年4月23日、最高クロックを更新する1.7GHz版が衝撃デビューした。衝撃的なのはクロックではない(もちろんクロックも衝撃的だが)。価格である。Pentium4-1.7GHzの価格は米国で352ドル、日本円で4万2570円。これは従来のインテルのCPUの価格の常識からすると破格の安値だ。というのも、インテルは最高クロックのCPUの新製品を600〜800ドル(日本では7〜9万)の価格で発表するのが通常だったからだ。

しかも1.7GHz版が安いだけではない。4月末にインテルは価格改定を実施しPentium4の価格を下にスライドさせた。5月の時点でOEMメーカーへの提供価格は1.4GHz版で200ドルを切り、1.5GHz版も250ドル程度になっている。4月上旬の時点では1.4GHz版は400ドル台、1.5GHz版は600ドル台だった。つまり1ヶ月間でPentium4は半額バーゲンになったことになる。一気に価格を下げPentium4の普及を進める計画だ。実際にPentium4搭載パソコンは手の届きやすい価格まで下がってきた。

実はここで1.6GHz版の発表はなかった。1.5GHzを超えるようなクロックでは100MHz程度の差では性能差が分からず、製品数が増えることでかえって混乱させると考え、200MHz単位で十分とインテルが判断したためだ。しかし、1.6GHzも必要とOEMメーカーからの要望もあり、また1.6GHz以上が欲しい人にとって、1.6GHzを用意しないと生産量が少ない1.7GHzに集まってしまうという問題がある。そこで1.6GHzも後になって用意された。

インテルは続いて7月13日に1.8GHz/1.6GHzのPentium4を出荷して、クロックをどんどん上げていく。

一方AMDも黙ってはいない。2001年3月22日に1.33GHz/1.3GHzを発表。また、1.33GHz版はFSBを200MHzから266MHzへとアップ。クロックでは追いつけないながらも性能面ではPentium4には負けない状態だ。さらに6月6日には1.4GHz版も発表(FSB200MHz/266MHz共に)。Pentium4には離されていない。Pentium4対Athlonの戦いはますます熾烈になっていった。

Pentium4の普及を進めるインテルと、クロックの差を解決しなければならないAMD。ローエンドのCeleronとDuronの戦いは意外な展開に発展しようとしている。このあたりを次回お伝えする。

|