パソコンパーツの歴史

ノートパソコン向けCPUの歴史6

〜モバイルCPUの登場からモバイルPentiumIIまで〜

(2002年11月8日公開)

ノートパソコン向けCPUとは現在では一般的にMobile〜といった名称で呼ばれるCPUだ。デスクトップ向けと比べてサイズが小さく消費電力が少ないことが特徴だ。

なぜノートパソコン用に上記のようなCPUを用意しなければならないのだろうか。サイズが小さい理由は簡単だ。ノートパソコンはせいぜいが厚さ5cm程度の本体に全てのパーツを入れなければならない。そこでデスクトップ向けCPUより小さい、又は薄いCPUが必要になる訳だ。

消費電力が少なくなければならない理由はいくつかある。まずはノートパソコンの電源について思い描いてもらいたい。コンセントのあるところではデスクトップパソコンと同じだが、持ち歩くとなれば状況が変わる。限られた容量しか持たないバッテリーに蓄えられた電気を使ってノートパソコンは駆動する。そんなパソコンに60WもするCPUを搭載するとどうなるかお分かりだろう。そう、すぐにバッテリが空になりパソコンは動かなくなる。

もう一つの理由は発熱だ。消費電力が高ければ発熱も多くなる。デスクトップパソコン用と違って小さなファンしか取り付けられないノートパソコンではそれほど空気の流れも大きくない。そんな中にファンの冷却能力を超える発熱量のCPUを搭載すれば、CPUの温度はどんどん上がり動作は停止。下手をすればCPUが壊れ、最悪の場合火災と言うことも考えられる。

このような理由でノートパソコン用のCPUが必要になる訳だ。

ノートパソコン用のCPUは高価であることを知っているだろうか。一般的にノートパソコン向けCPUは最高クロックが低く、同じクロックのデスクトップ向けCPUと比べると高価である。これがデスクトップパソコンよりノートパソコンの方が価格が高く性能が低い原因の一つでもある。これにはちゃんとした理由があるのだ。

まず動作クロックが低いのは、動作電圧が低いのが原因だ。消費電力や発熱を低く抑える必要があるノートパソコン向けCPUでは電圧を低めに設定する。これは

発熱は「クロック×電圧の2乗」に比例する

という公式による物だ。電圧を70%にすれば、0.7×0.7=0.49で発熱は約半分になる。その事から、ノートパソコン向けCPUはデスクトップ向けより必ずと言っていいほど電圧が低い。ところがCPUという物は高い電圧をかければ高いクロックで動作するのだ。ということは逆に言うと、電圧を下げると動作クロックが下がってしまう。これがノートパソコン向けCPUの動作クロックがデスクトップ向けCPUに勝てない原因だ。

同クロックで比べると価格が高いのも似たような原因だ。例えば電圧を2.2Vかければ2GHzで動く物を、ノートパソコン向けにするために電圧を1.6Vまで下げると1.4GHzでしか動作しなかったとする。メーカーとしてはデスクトップ向けにすれば2GHzとして動作し高値で売れる製品なのだ。これをノートパソコン向けにしたとたんに1.4GHzでしか動作しない。もし1.4GHzなのだからと、デスクトップ向けの1.4GHzと同価格で売ればメーカーとしては大損だ。このCPU自体は電圧を上げれば2GHzで動作するのだから、デスクトップ向け2GHzと同値段でノートパソコン向け1.4GHzは売られることとなる。これが同クロックで比べると高くなってしまう原因だ。

ノートパソコン向けCPUの基本的な知識は頭に入ったと思う。では、いつ頃からそのようなCPUが現れ、どう進化していったかを解説していこう。

ノートパソコンという物が初めて発売されたのは1989年の事である。世界で初めてのノートパソコンは東芝のJ-3100で、続いて半年後にはNECからもPC-9801Nが発表された。もちろんこれまではノートパソコンなど存在せず、専用のCPUというものもなかった。初めてのノートパソコン東芝のJ-3100に搭載されたCPUは8086だ。この8086は少し特殊で、インテルから承諾を得て東芝が製造した物だ。その際製造をCMOSにすることで低消費電力を狙っていた。もっとも形状なども同じで、デスクトップ向けと比べて明確な差はなかった。

この後ノートパソコンは次々と発表されていく。しかし、この頃の8086や80286などのCPUの消費電力はせいぜいが3Wまでで、ファンなど取り付けなくても十分に発熱は少なかったし、その程度の消費電力ではむしろの液晶などの方が数倍高かった。つまり特別ノートパソコン用CPUを用意する必要も無かったのである。

ノートパソコンに向けた機能を搭載しだしたのはi386時代からだ。トランジスタ数が80286の13万4千個から、i386は27万5000に倍増した。当然発熱も増える。i386は最初に内部・外部バスが共に32bitになり、現在のCPUの元となったi386DXが1985年10月17日に発表された。これはデスクトップ向けだ。その後このi386DXの外部データーバスを16bitにしたi386SXが1988年6月19日に発売された。そしてこのi386SXにノートパソコン向けに改良したのが゚「i386SL」というCPUだ。これは1990年10月15日に発表された。i386SXとの違いは、動作電圧が3.3Vと低くなっていること、SMMという省電力機能を搭載したこと、システム待機時にクロックを低下させる機能やサスペンド・レジューム機能を搭載していることだ。まず初めに20MHz版が発表され、翌年の1991年9月30日に25MHzが追加された。

もっともデスクトップ向けi386DX/SXでもノートパソコンに搭載することは可能であり、必ずしもノートパソコンにはi386SLという訳ではなかった。

| Intel i386SL |

|

動作クロック : 20/25MHz

L1キャッシュ : 0KB/L2キャッシュ : 0KB

拡張命令 : なし(浮動小数点ユニット非搭載)

製造プロセス : 1.0μm

動作電圧(コア/IO) : 3.3V/3.3V(5V/5Vも可) |

実はi386SLが発表された時点で、デスクトップ向けCPUではすでにi486シリーズが発表されていた。i486DXが1989年4月に、浮動小数点演算ユニットを無くしたi486SXが1991年4月22日に発表され、市場も徐々にではあるが386から486へと移行していった(詳しくは「CPUの歴史〜4004からPentiumまで〜を参照)。そこでノートパソコン向けCPUもi486版が登場することになる。このCPUはi486SLという名称であり、1992年11月9日で20/25/33MHz版が一気に発表された。

このi486SLにはi386SLのように3.3V駆動機能や、レジューム・サスペンド機能が搭載されていた。初期のi486DX/SX/DX2は基本的に5V動作でありi386SLよりも高かくなっていたため、i386SLには消費電力という面でのメリットがあった。ところが後期バージョンになると、SL-Enhancedモードと呼ばれるi486DX/SX/DX2が登場し、3.3Vでの駆動が可能になったのだ。そのためi486SLは次第に市場から姿を消していった。

| Intel i486SL |

|

動作クロック : 20/25/33MHz

L1キャッシュ : 8KB/L2キャッシュ : 0KB

拡張命令 : なし(浮動小数点ユニット非搭載)

製造プロセス : 0.8μm

動作電圧(コア/IO) : 3.3V/3.3V(5V/5Vも可) |

インテルの最大のライバルであるAMDのノートパソコン向けCPUにはどんな物があったのだろうか。インテル同様Am386時代よりノートパソコン向けのCPUを用意するようになった。これには386時代に、集積トランジスタ数が増え消費電力が上がったことや、ノートパソコンが市場である程度のシェアを持つようになったことが原因である。

Am386はAMD初の「セカンドーソース品でないx86互換CPU」であった。つまり初めて自社で完全開発したCPUということになる。このことからインテルのi386よりも多いバリエーションが発売された。

ノートPC用に限っても4種類がある。Am486DXの低消費電力版としてAm486DXL(20/25/33/40MHz)が、Am486SXの低消費電力版としてAm486SXL(20/25/33/40MHz)がある。またAm486DXの低電力・低電圧版のAm486DXLV(25/33MHz)、Am486SXLV(20/25/33MHz)があった。見れば分かるようにインテルのi386SLよりも種類が多いだけでなくクロックの種類も多い。また、インテルにはない486DXシリーズのノートパソコン版があり、またクロックも高いなど、インテルに対してのアドバンテージも数々あった。

486時代になると、AMDのデスクトップ向けCPUもインテルと同じくAm486DX/SX/DX2/SX2/DX4が発表される。DXとSXに関してはノートパソコン向けが存在し、Am486DXの低消費電力版であるAm486DXL(40MHz)と、低消費電力・低電圧版であるAm486DXLV(33MHz)がある。Am486SXにも低消費電力・低電圧版のAm486SXLVがあった。

その後のAm486DX2(1993年10月)とSX2(1994年2月)は後期バージョンで3.3V駆動が可能であったためノートパソコン向けの特別バージョンは用意されなかった。その後のAm486DX4でも同じであった。なおAMDではAm486DX2よりCPUの上にヒートシンク(放熱版)を取り付けることを推奨している。このことからもクロックの上昇とトランジスタ数の増加により消費電力が上がり発熱が増えていることが分かる。といってもノートパソコンに搭載するのが無理なほどではなく、実際にAm486DX4を搭載したミニノートが出ることもあった。

Cyrixはデスクトップ向けCPUの解説の部分で話したように386/486時代には特殊なCPUが発表されていた。ノートパソコン向けCPUが発表されたのはCx486SLC時代からだ。このCx486SLCはi386SXとピン互換、バス互換であるが内部的には486アーキテクチャを採用している変わったCPUだ。そのため386ユーザーのアップグレード用CPUとして非常に良好な実績を残している。このCx486SLCの低消費電力版がCx486SLC/eであり、低消費電力・低電圧(3.3V)版がCx486SLC/e-Vである。この後デスクトップ向けCPUもパワーマネージメント機能と倍速回路を搭載したCx486SLC2が発表されている。

ピンとバスも486互換となり、完全なi486互換CPUとなったCx486D/Sにもノートパソコン版があった。初めにデスクトップ向けとして発表されたCx486Dという初期バージョンがあり、それをSMM(省電力モード)に対応させたのがCx486Sである。その後に低消費電力版のCx486S/eや低電圧版(3.3V)のCx486S-Vも登場している。

Cx486Sの2倍クロック版のCx486S2がデスクトップ向けとして1993年10月に発表された。これらにも低消費電力版のCx486S2/eと低電圧版(3.3V)のCx486S2-Vがある。

その後のi486DXの命令互換・上位ピン互換のCx486DX(1993年9月発表)にも低電圧版のCx486DX-V33が用意された。i486DXに倍速回路を搭載したCx486DX2にも低電圧版が用意されている。3.3V対応版のCx486DX2-V33と4V対応版のCx486DX2-Vの2種類が登場している。Cx486DX2の後継CPUで3倍速対応版のCx486DX4はデスクトップ版が3V駆動を実現しておりノートパソコン版は用意されなかった。

その後、Cyrixからまたも特殊なCPUが発表される。i486DX4とピン・バス互換でありながら内部はPentiumと同じく5世代のアーキテクチャを持つCyrix5x86だ。それ自他が3.45Vでの駆動であり、特別に低電圧版などは登場しなかった。しかしながら、デスクトップ用の168ピンPGAパッケージと、ノートパソコン用の208ピンQFPの2種類の形状が用意された。ノートパソコンに搭載しやすい形状のCPUを用意したことで、よりノートパソコン向けであることをアピールしている。

インテルは1993年3月22日、第5世代のCPUであるPentiumプロセッサを発表した。60/66MHzというクロックで動作し、圧倒的な性能を示した。これらはデスクトップ向けである。ではノートパソコン向けはどうだったかというと、開発コード名P5で呼ばれる初代Pentiumには用意されなかった。というのもP5は、0.8μmというそれほど細かくない製造プロセスでありながら330万個というi486の3倍の量のトランジスタが搭載されたためサイズが大きく、また消費電力も高かったからだ。また、このような状態のため動作電圧も5Vと後のPentiumよりも高くなっている。そのため60/66MHzのPentiumは後のPentiumと互換性が乏しかった。

その後Pentiumの90/100MHz版が発表されると同時に開発コード名P54Cの新Pentiumへと移った。これは0.6μmプロセスへと細分化された事により3.3V動作が可能になったPentiumだ。

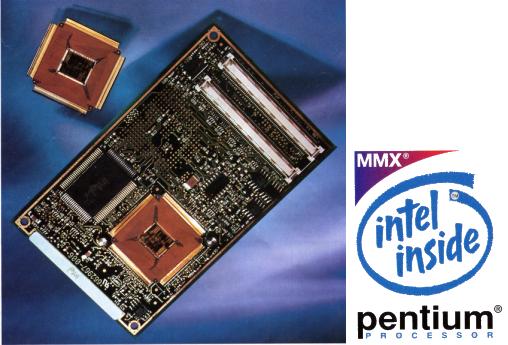

そしてこのP54Cに移った際にある程度の小型化と低消費電力が望めると判断し、ついにノートパソコン向けを用意した。まず1995年5月31日に75MHzと90MHz版のノートパソコン向けPentiumプロセッサが発表された。このCPUは単にi486シリーズのような低電圧・低消費電力版ではない。様々な面でノートパソコンへ特化したCPUとなっている。まず電圧だが、周辺チップは一般的に3.3Vで動作するためこれ以上下げることはできない。そこで、CPU内部の動作電圧のみ2.9Vに下げるデュアルボルテージを採用している。そのため消費電力は最大で30%低下している。この技術は「VRT(ボルテージ・リダクション・テクノロジ」と呼ばれている。また、CPUの形状が「切手サイズで1円硬貨より薄い」パッケージである「TCP(テープ・キャリア・パッケージング)」になったため、専有面積を小さくでき、より高密度なノートパソコンやサブノートパソコンへの搭載が容易になった。その他にも様々な電源管理を行い徹底的に省電力化が行われている。

このノートパソコン向けCPUだが、VRT技術を採用したPentiumということで「Pentium with VRT」が正式名称である。ただし一般的には「モバイルPentium」で呼ばれることが多い。

| Intel Pentium withVRT(0.6μmプロセス) |

|

動作クロック : 75/90/100MHz

L1キャッシュ : 16KB/L2キャッシュ : 0KB

拡張命令 : なし

製造プロセス : 0.6μm

動作電圧(コア/IO) : 2.9V/3.3V |

インテルは続いて120MHzのモバイルPentiumを発表した(1995年10月24日)。この120MHz版からは製造プロセスが細分化され0.35μmとなっている(同時に0.35μmプロセスの100MHz版も発表)。デスクトップ版Pentiumでも120MHzを境に0.35μmプロセスへ移行しているためモバイル版だからといって特殊なことではない。しかし、0.35μmへ移行したことで消費電力が90MHz版と同じ程度にまで下がり、消費電力をそのまま性能を向上させることに成功した訳だ。

この後もモバイルPentiumはどんどんと高クロック化していく。1996年3月5日には133MHz版を、8月6日には150MHz版を出荷した。

ちなみにデスクトップ向けCPUではPentiumPROが1995年11月2日に発表されているが、PentiumPROはL2キャッシュを内蔵したために巨大化、高消費電力になり、さらにサーバーやワークステーション向けであったことからモバイル版はない。

| Intel Pentium withVRT(0.35μmプロセス) |

|

動作クロック : 100/120/133/150MHz

L1キャッシュ : 16KB/L2キャッシュ : 0KB

拡張命令 : なし

製造プロセス : 0.35μm

動作電圧(コア/IO) : 2.9V/3.3V、3.1V/3.3V(150MHz版) |

デスクトップ版がPentiumからMMXPentiumへと移行したように、モバイルPentiumも同じ道をたどることとなる。初のモバイルMMXPentiumプロセッサはまず133MHz版が5月20日に発表された。ちなみにこの時より「モバイル〜」というのが正式名称となる。MMXPentium withVRTとならなかったのはMMXPentiumからはデスクトップ版もデュアルボルテージとなり、VRTがノートPC版の特殊機能では無くなっていたことも原因だ。

このMMXPentiumはデスクトップ用と比べると非常に遅い移行だ。このモバイルMMXPentiumが登場する直前に時点で、デスクトップ版MMXPentiumは200MHzまで出荷され、さらにPentiumIIが300MHzまで出荷されている。しかしモバイル版は150MHzでしかも無印Pentiumだ。あまりにも差があるという事でMMXPentiumへ移行を果たした。また、これまでノートパソコンはあくまでノートパソコンであった。持ち運べる代わりに性能はデスクトップとは比べ物にならなく低いのが当たり前だった。つまり、ノートパソコンでは外出先や移動中にオフィスアプリケーションを使えればよかったし、それ以外の使い方をする場合がデスクトップでというのが一般的だった。しかしマルチメディア系のソフトが増え、非常に一般的になるとそうも言ってられなくなった。そこでノートパソコンにもマルチメディア処理を高速化する技術「MMX」を採用したMMXPentiumへと移行したのだ。

デスクトップ版と同様にL1キャッシュが32KBへと増量されているため、マルチメディア系アプリケーション以外の性能もアップしている。また、モバイルPentiumと比べて、周辺との入出力のI/O電圧は3.3Vでと同じだがコア電圧は2.45Vと若干低くなっている。

| Intel MobileMMXPentium(0.35μmプロセス) |

|

動作クロック : 120/133/150/150/166MHz

L1キャッシュ : 32KB/L2キャッシュ : 0KB

拡張命令 : MMX

製造プロセス : 0.35μm

動作電圧(コア/IO) : 2.45V/3.3V、2.2V/3.3V(120MHz版) |

MMXPentiumは徐々に高クロック化を行う。150MHz版、166MHz版が順に出荷されていった。しかし徐々に問題も出てきていた。166MHz版では消費電力が7.7Wとかなり高くなっていたのだ。これではCPUファンをつけない訳には行かず、また薄型ノートパソコンを作ることはできなくなりつつあった。そこで1997年9月9日に最新の0.25μmプロセスへと移行することとなった。実はこの移行はなんとデスクトップ版CPUよりも速いのだ。これまでは最新プロセスは常にデスクトップ版へ採用されてきた。そして高クロック化の助けになってきたのだ。ところが今回は先にノートパソコンへと採用され、それが低消費電力化に使われたのだ。これはモバイルCPUの需要が高まり、最新プロセスを使うに値するようになってきたことの表れと言えるだろう。こうしてモバイルMMXPentiumは0.25μmへ移行した。

0.25μmのモバイルMMXPentium(開発コード名Tillamook)は動作クロック200MHzと233MHzが発表された。0.25μmへ移行したことによって高いクロックで動作するのはもちろん、この高クロックが低い電圧で動作するようになっている。I/O電圧が3.3Vから2.5Vに、コア電圧が2.45Vから1.8Vにそれぞれ下げられたことで消費電力が大きく下がっているのが特徴だ。166MHz版では7.7Vだった電圧が233MHz版でさえ3.9V、200MHz版では3.4Vである。これはMMXPentium-133MHzよりも低い値だ。これによりファンのない超薄型ノートパソコンが登場することとなる。また1.5kg以下のサブノートも高クロック化が可能になった。

Tillamookの登場と同時に新しい形状も用意された。モバイルモジュールと呼ばれる物で、CPUと周辺回路、512KBのL2キャッシュ、電源の変換回路などを1枚の基板に納めた物だ。これによりCPUの世代交代時にも周辺回路を少ない設計変更で新CPUに対応できる。もちろん汎用基板なのでサイズは大きいし自由度も少ないなど独自性は出しにくくなる。その代わり新製品を素早く投入でき、またコストも抑えられるという訳だ。独自性を打ち出すパソコンには従来同様TCPが、安く素早くを目標のメーカーにはモバイルモジュールと使い分けがされるようになった。

| Intel MobileMMXPentium(Tillamook) |

|

動作クロック : 166/200/233/266/300MHz

L1キャッシュ : 32KB/L2キャッシュ : 0KB

拡張命令 : MMX

製造プロセス : 0.25μm

動作電圧(コア/IO) : 1.8V/2.5V、2.0V/2.5V(266/300MHz版) |

インテルは10月20日にMMXPentiumで最低クロックとなる120MHz版を発表した。なぜ今頃こんな低クロックの製品を発表するのかと思うかもしれないが訳がある。この頃重量1kgを下回る「ミニノート」と呼ばれる物が密かに流行っていた。ところがそれらに使われるCPUはPentium-75MHzと100MHzだ。どちらも非常に低い消費電力と発熱で、この小さな本体に搭載するのには向いている。しかしさすがにハイエンドが233MHzという時代に75と100MHzでは見劣りする。そこでそれらのパソコン向けとしてMMXPentiumの120MHzが登場となったのだ。ちなみに120MHz版はTillamookではなく0.35μmで作られた古いMMXPentiumだ。ただし動作クロックが低いのでコア電圧を下げることが可能で、2.9Vから2.2Vへと下がっている。これに低いクロックが合わさり、消費電力と発熱は非常に低いレベルに抑えられている。これによりミニノートもMMXPentiumへの移行を果たした。

一方ハイエンドである。デスクトップ版はPentiumIIに移行してかなりたつが、モバイル版の登場はしばらく先になりそうだ。デスクトップ版PentiumIIはただでさえ大きいCPUコアであり、さらにこのコアとL2キャッシュを同一基板上に実装している。そのためCPU全体のサイズは非常に巨大だ。ダイサイズを大きくしている原因は770万個というトランジスタ数の多さだ(MMXPentiumは450万個)が、これは消費電力を大きくする原因にもなっている。結果、発熱も大きい。これらの理由からノートパソコンに搭載するなどどう考えても不可能である。

PentiumIIがだめならMMXPentiumを延命するしかない。モバイルMMXPentiumはデスクトップ版より高いクロックの製品が出荷されることとなる。モバイルMMXPentium-266MHz版は1998年1月13日に発表される。また同時にTillamook版の166MHzが発表される。これはTillamook中で最低クロックであり、主にミニノートを目的とした製品だ。ハイエンドノートパソコンからミニノートまで全ての大きさのパソコンのCPUが底上げされたこととなった。

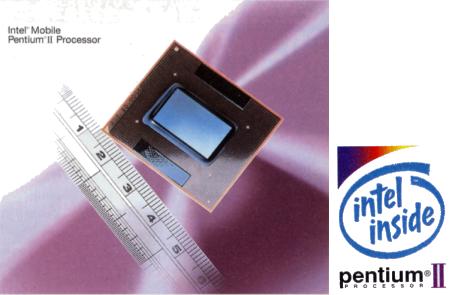

デスクトップ版PentiumIIが登場して11ヶ月たった、1998年4月2日についにMobilePentiumIIプロセッサが発表された。今回発表されたのは233MHz版と266MHz版だ。このモバイルPentiumIIはデスクトップ版と比べて大きく改良が施されており、MMXPentiumからなるべく無理なく移行を行えるように配慮されている。

このモバイルPentiumIIは0.25μm版で製造されている。デスクトップ版も98年1月27日に0.25μmプロセスへと移行しており(開発コード名Deschutes)、MobilePentiumIIはこれを基本にして作られている。開発コード名も同じくDeschutesだ。形状はこれまでのモバイルCPUとは違い、ミニカートリッジと呼ばれる板状のモジュールで提供される。基本的にはデスクトップ版のSECカートリッジと同じだ。但しサイズが6分の1、重量が4分の1へ極端に小型化されている。ミニカートリッジ上にはCPUクロックの半分で動作する512KBのL2キャッシュが搭載されており、性能に関してもデスクトップ版と同じである。またモバイルモジュールの形態でも出荷される。

モバイルCPUとしている以上、消費電力は低く抑えなくてはならない。過去最高はMMXPentium-166MHz(0.35μmプロセス版)の7.7Wである。MMXPentiumが発表された当時より冷却機構は良くなっているが、大きく超えるとノートパソコンに搭載するのは難しくなる。

そこでモバイルPentiumIIは電圧を下げている。I/O電圧は2.5W(デスクトップ版3.3W)、コア電圧は1.7W(デスクトップ版2.0W)とし、消費電力を大きく抑えている。I/O電圧はモバイルMMXPentiumと同じで、コア電圧に関してはモバイルMMXPentium-233MHzよりも低い。

もっともここまで低電圧化したにも関わらず、コア電圧は233MHz版で6.8W、266MHz版で7.8Wとかなり高い。L2キャッシュを含むミニカートリッジ全体では233MHz版で7.5W、266MHz版で8.6Wである。過去を振り返ると0.6μmのモバイルPentium-150MHzで7.2W、0.35μmのモバイルMMXPentiumで7.7Wと8Wを超えないように注意されており今回はじめて8Wを超えたことになる。モバイルPentiumIIの消費電力の高さが伺えるはずだ。しかしとてつもなく高いかと言えばそんなことはない。モバイルMMXPentium-166MHz版が1.5kg以下のサブノートに採用された事を考えるとモバイルPentiumIIを採用するのもそれほど難しくはないようだ。つまりインテルはPentiumIIをなんとか従来のモバイルCPUと同じように使えるレベルに持ってきた訳だ。

1999年9月9日には300MHz版も出荷されている。デスクトップ版は450MHzまで出荷されており大きく離されているが、モバイルPentiumIIの登場でようやくノートパソコンにも中程度のデスクトップパソコンの性能が手にはいることとなったのは確かなようだ。

| Intel MobilePentiumII(Deschutes) |

|

動作クロック : 233/266/300MHz

L1キャッシュ : 32KB/L2キャッシュ : 512KB(コアの1/2倍速)

拡張命令 : MMX

製造プロセス : 0.25μm

動作電圧(コア/IO) : 1.7V/2.5V、1.6V/2.5V(300MHz版) |

1999年に入ってすぐ1月26日に新しいモバイルPentiumIIが発表された。この少し前、昨年の8月にはデスクトップ版CeleronがL2キャッシュを統合している。このことから最新の0.25μmプロセスを使うとPentiumIIのコアにL2キャッシュを統合しても十分製造できるサイズに収まることが証明されている。またL2キャッシュを統合するとダイサイズは大きくなるが、L2キャッシュを含めたサイズを考えるとかなり小さくすむ。さらに消費電力も下がり製造コストも下がる。L2キャッシュはコアと同クロックで動作するといいことだらけである。そこでモバイルPentiumIIもL2キャッシュを統合したタイプへ移行することになった。これが開発コード名Dixonと呼ばれ、この1月26日に出荷された新モバイルPentiumIIである。266PEMHz・300PEMHz・333MHz版そしてと366MHz版が出荷され動作クロックを66MHz更新している。ちなみにPEとはPerformance Enhancedの略で、従来のモバイルPentiumIIIと区別するためにつけられる。

DixonはL2キャッシュは256KBがダイに統合されている。従来の半分の容量だがコアと等速で動作するため性能は高い。ベンチマークテストで従来の300MHzとDixon-300MHzを比べると、数%の性能向上を見せている。また形状は新しくBGAパッケージが用意されるようになった。BGAは旧モバイルPentiumIIのミニカートリッジと比べてわずか1/8へと小型化した。そのためノートパソコンの設計の自由度は飛躍的に向上した。これもL2キャッシュ統合のおかげである。ちなみにミニカートリッジやモバイルモジュールでも提供される。動作電圧はI/O、コア共に従来と同じである(2.5/1.6V)しかし消費電力は366MHz版で9.5W、333MHz版で8.6W、300PEMHzで7.7W、266PEMHzに至っては7.0Wとなっている。旧モバイルPentiumIIの300MHz版が9.0Wだったことを考えると若干下がっている。300PEMHzの7.7Wというのは0.35μmプロセスのMMXPentium-166MHzと同じである。このことからサブノートでの使用も現実味を帯びてきた。

モバイルPentiumIIはDixonへと移行したことにより、「消費電力が高い」CPUとは言われなくなるだろう。従来より小型化し低消費電力化した。さらに性能も高いと言うことでモバイルCPUとしてより魅力的な製品へと進化したのだ。

| Intel MobilePentiumII(Dixon) |

|

動作クロック : 233PE/266PE/300/333/366/400MHz

L1キャッシュ : 32KB/L2キャッシュ : 256KB(コアと等速)

拡張命令 : MMX

製造プロセス : 0.25μm/0.18μm(400MHz版の大半)

動作電圧(コア/IO) : 1.6V/2.5V、1.55V/2.5V(0.25μm400MHz版)、1.5/2.5V(0.18μm400MHz版) |

1月に発表されたのは新モバイルPentiumIIだけではない。インテルはDixonの発表の少し前、1月7日にモバイルMMXPentiumの300MHz版を発表した。モバイルPentiumIIが登場しMMXPentiumは266MHzまでかと思われていたが、もう少し需要があるということになったようだ。実際まだローエンドはモバイルMMXPentiumが残っており、それらのパソコンの新機種用に高クロック版が必要だった。また、モバイルPentiumIIの消費電力はDixonへ移行し下がることになるとは言え、Tillamookと比べるとまだまだ高い。2kg以下のサブノート・ミニノートはまだまだMMXPentiumだ。そこで高クロック版を発表することになったのであろう。

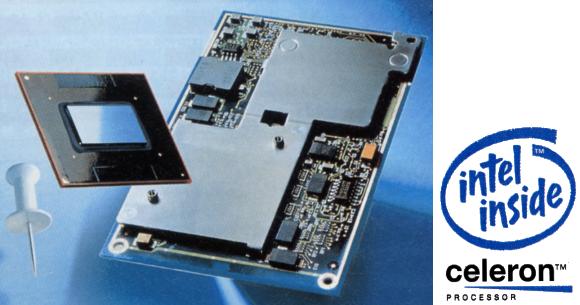

そしてもう一つDixonと同日に発表された新モバイルCPUがある。これはモバイルCeleronだ。デスクトップ用CPUにCeleronが登場して8ヶ月、モバイルPentiumIIがL2キャッシュを統合したのを機に、ついにモバイルCPUにもCeleronが登場したのである。

このモバイルCeleronはDixon-128Kの開発コード名で呼ばれていた通り、DixonのL2キャッシュ128KB版だ。それ以外の点はDixon版モバイルPentiumIIと何ら変わらない。0.25μmで製造されL2キャッシュはコアと等速で動作する。動作電圧も同じである。デスクトップ版ではFSBに差がつけてあるが(PentiumIIは100MHz、Celeronは66MHz)、モバイル版はPentiumIIが未だ66MHzであるため差が付かない。実質L2キャッシュ128KB版モバイルPentiumIIである。

モバイルCeleronは300MHz版と266MHz版が用意された。モバイルPentiumIIよりは若干低く抑えることで差別化を図ったのだろう。一方の性能面ではコアに統合されたL2キャッシュが効いている。128KBと旧モバイルPentiumIIの1/4しか無いにもかかわらず性能面では少し上回る。価格はかなり低く抑えてありコストパフォーマンスは抜群といえよう。

こうして従来よりも高性能なモバイルPentiumIIとCeleronの2本柱で今後は展開されていくこととなった。

| Intel MobileCeleron(Dixon-128K) |

|

動作クロック : 233/266/300/333/366/400/433/466MHz

L1キャッシュ : 32KB/L2キャッシュ : 128KB(コアと等速)

拡張命令 : MMX

製造プロセス : 0.25μm

動作電圧(コア/IO) : 1.6V/2.5V、1.5V/2.5V(一部)、1.9/2.5V(433/466MHz版) |

これまで読んできて、ライバルのAMDやCyrixとのクロック争いなどの話が無いことに気づかれただろうか?実はこの頃、ライバルと呼べるほどのモバイルCPUはなく、ほとんどインテル製の独壇場だったのである。

例えばAMDである。インテルからデスクトップ版Pentiumが登場した頃AMDはまた486市場に取り残されていた。Pentium互換CPUのK5をようやく出荷したものの性能がふるわず、失敗に終わってしまったのはデスクトップの項で説明しただろう。デスクトップ版でさえこんな状態であったため、モバイルCPUまで手が回らなかった。Am486以降、Am5x86やK5時代にはモバイル版どころか低電圧版さえ用意されない状態であった。K6が発表されてもしばらくはモバイル版の話は無かった。K6が0.35μmから0.25μmへと移行した1997年になりようやくモバイル版の登場となる。モバイルAMD-K6と名付けられたこのCPUはデスクトップ版K6に改良を加え、ノートパソコンに向いたCPUとなっている。もともとK6自体の性能は悪くなく、発表時のクロックも233MHzと比較的高いため、モバイルMMXPentium時代のインテルと好勝負になると思われた。ところがこのモバイルAMD-K6はモバイルと呼ぶには少々無理のあるCPUであったのだ。

まず動作電圧である。I/O電圧は3.3Vでありデスクトップ版と同じである。またコア電圧は2.0Vである。0.35μmのデスクトップ版K6は2.9〜3.2Vなので大きく下がったように見えるが、0.25μm版では2.2Vまで下がっており、モバイルといってもコア電圧が0.2V下がったにすぎないのだ。インテルのTillamookの2.5/1.8Vと比べると高いことが分かるだろう。さらに形状はSocket7対応のCPGAパッケージだ。これはデスクトップ版と同じである。インテルが切手大の極小パッケージを用意しているのとは正反対だ。

このモバイルAMD-K6はモバイルCPUと呼ぶよりは少しだけ消費電力の低いデスクトップ版と言った感じである。デスクトップの低消費電力版という方法は486時代の方法であり、専用のCPUが当たり前になった今では受け入れられるのは難しかったようだ。さらに製造面でも問題があったため、数社から数機種の搭載機が発表されただけだった。

266MHz版が出荷されても、採用はいっこうに進まなかった。そこで、300MHz版からはこれまでのCPGAパッケージだけでなく、より小型のBGAパッケージも用意された。これにより、サイズ面ではインテルと互角になった。これで、多少採用が進むかと思われたが、そううまくはいかなかった。まず、動作電圧が高く消費電力が高いこと。さらに、各パソコンメーカーはこれまではインテルのCPU用に設計していたため、モバイルK6を採用するためには新たに1から設計する必要があり、さらにそれらの動作検証を行う必要もある。これには時間と費用がかかる。ここまでして採用するほどの魅力がモバイルK6にはない。これが、各メーカーが採用しない理由だった。

もう一つの互換CPUメーカー、Cyrixからは6x86時代に6x86LというCPUが発表されている。I/O電圧は3.3Vだがコア電圧は2.8Vに抑えられているのが特徴だ。しかし、これはモバイルCPUという位置づけの製品ではない。低電圧のデスクトップ向けCPUだ。モバイルCPUとしては6x86LVというCPUが用意された。I/O電圧は3.3V、コア電圧は2.45Vと6x86Lより一層コア電圧が低くなってる。しかし形状はデスクトップ向けと同じであり、あくまで特別選定バージョンというだけだ。CyrixのCPUであるためP-Ratingが採用され、PR150(120MHz)、PR166(133MHz)、PR200(150MHz)の3種類が用意されている。しかしインテルのモバイルCPUと比べるとサイズや消費電力面で劣ることから国内では市場に出ることはなかった。

| Mobile AMD-K6 |

|

動作クロック : 233/266/300MHz

L1キャッシュ : 64KB/L2キャッシュ : 0KB

拡張命令 : MMX

製造プロセス : 0.25μm

動作電圧(コア/IO) : 2.0V/3.3V |

AMDはデスクトップ版と同じく、モバイルCPUをK6-2へと移行させた。1999年1月17日のことだ。モバイルK6-2ではモバイルK6と比べて、3DNow!が搭載されたことが大きな違いだ。またコア電圧が1.8Vへと下げられたほか、引き続きCPGAパッケージだけでなくBGAパッケージが用意され、よりモバイルCPUらしくなったと言える。製造プロセスは0.25μmプロセスで、消費電力は依然高いもののインテルも高消費電力化していることから差はなくなっていた。そのためか、数社から数機種の搭載パソコンが発表された。

動作クロックは266/300/333MHzで、モバイルK6より33MHz高くなっている。この時点でインテルのモバイルPentiumIIは300MHzなので、クロックでインテルを抜くことに成功している。9日後にはインテルからモバイルPentiumII-366/333MHzとモバイルCeleronの300/266MHzが発表されてしまい、クロックは抜かれてしまうが、一度でもインテルを抜いたことは大きな意味を持つ。またライバルと思われるモバイルCeleronは300MHzが最高であるため、モバイルK6-2は十分に力を持ったCPUであると言える。

| Mobile AMD-K6-2 |

|

動作クロック : 266/300/333MHz

L1キャッシュ : 64KB/L2キャッシュ : 0KB

拡張命令 : MMX、3DNow!

製造プロセス : 0.25μm

動作電圧(コア/IO) : 1.8V/3.3V |

| モバイルPentiumIIとCeleronの差別化 |

1999年4月26日、インテルはモバイルCeleronの333MHz版を発表、続いて5月17日には366MHz版を追加している。AMDに抜かれたことに危機感を持ってのことだろう。しかし、この間にモバイルPentiumIIの高クロック版の発表はない。つまりモバイルPentiumIIとモバイルCeleronの最高クロックが同じになってしまったのだ。デスクトップ版では常に差があったが、モバイル版ではそれが無くなってしまった。さらにデスクトップ版はFSBが100MHzと66MHzで差が付けられているが、モバイル版はどちらも66MHzで差がない。実質、2つの差はL2キャッシュのみである。インテルの思惑は不明だが、とにかくハイエンドCPUとバリューCPUのクロックが同じになってしまったのである。

一方のAMDはモバイルPentiumIIをもう一度抜く作戦へと出る。1999年3月8日、名称が「モバイルAMD K6-2-P」へと変わり、380/366/350MHz版の発表があった。これによりモバイルPentiumIIをもう一度抜くことに成功した。モバイルK6-2Pはコア電圧は2.2Vと比較的低めだが、形状はSocket7互換のCPGAのみとなっているのは残念なところだ。

また1999年5月25日にはL2キャッシュを統合したK6-IIIのモバイル版、モバイル AMD K6-III-Pが発表された。L2キャッシュを統合したことで整数演算性能に関してはモバイル PentiumIIと互角以上の性能となった。クロックは350/366/380MHz版が用意され、クロックでもモバイルPentiumIIを超える事となった。もっとも形状がSocket7であり、モバイルPentiumよりも大型であること、電圧が2.2V/3.3V(コア/IO)と高く、製造量の面でも心配であることなどが理由にそれほど採用されなかった。

| Mobile AMD-K6-2P |

|

動作クロック : 350/366/380/400/433/450/475MHz

L1キャッシュ : 64KB/L2キャッシュ : 0KB

拡張命令 : MMX、3DNow!

製造プロセス : 0.25μm

動作電圧(コア/IO) : 2.2V/3.3V |

|