人のからだのしくみとはたらき

1 人のからだには、どんな器官があるのでしょう?

細胞(さいぼう)

↓

細胞が集まり

↓

組織(そしき)

↓

組織が集まり

↓

器官(きかん)

↓

器官が集まり

↓

器官系

↓

器官系が集まり

↓

個体

(1) 組織

・上皮組織 体内・外表面の保護 例:皮膚(ひふ)・粘膜(ねんまく)の表面

・結合組織 体の支持・器官の配列を維持 例:骨・軟骨(なんこつ)

・筋組織 身体の運動 例:筋肉

・神経組織 興奮の伝達 例:神経

(2) 器官系と器官

| 器官系 |

器官 |

はたらき |

| 皮膚系 |

皮膚・毛・つめ |

体表面の保護 |

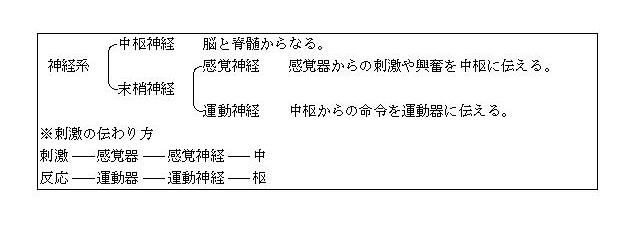

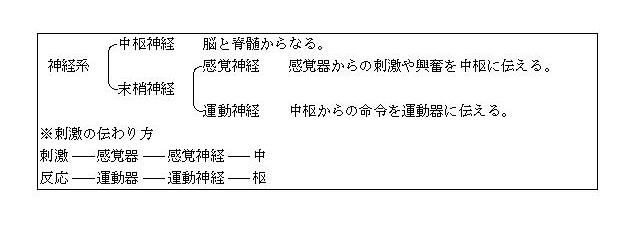

| 神経系 8 |

脳・脊髄・神経 |

刺激を伝達する |

| 感覚系 7 |

目・耳・皮膚・舌 |

刺激を受け取る |

| 呼吸系 4 |

肺 |

呼吸をする |

| 循環系 2 |

心臓・血管 |

血液を循環させる |

| 消化系 3 |

口・食道・胃・小腸・大腸 |

食べ物を消化し、吸収する |

| 排出(泌尿器)系 5 |

腎臓・膀胱(ぼうこう) |

尿をつくって、排出する |

| 骨格・筋肉系 6 |

骨・筋肉 |

体を支える |

| 生殖系 |

卵と精子の形成と受精 |

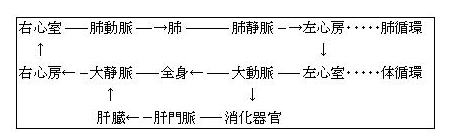

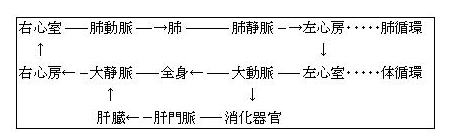

2 循環系

(1) 心臓

(名古屋市科学館ホームページより)

・左側の胸にある。大きさは、にぎりこぶしくらい。桃のみのようなかたちをしている。

・心筋という強い筋肉質の壁でできている。

・表面は、「心のう」という二重の膜(まく)でおおわれ、心のうには、液が入っている。

・左右2つに分かれ、それぞれ上の方が心房(しんぼう)、下の方が心室(しんしつ)である。

・心房と心室、心室と動脈の間には弁があって、血液の逆流をふせいでいる。

(2) 血管

①動脈(どうみゃく)

心臓から全身へ血液を送る血管。勢いよく血液が流れるため、壁が厚く、弾力性(だんりょくせい)がある。

②静脈(じょうみゃく)

全身から心臓へ血液を送る血管。壁は薄く、弁があって、血液の逆流を防いでいる。

(3)

循環(じゅんかん)=血液の流れ

一部では、消化器官から、肝門脈を通って、肝臓にアミノ酸などの養分は送られている。肝臓では、その養分をグリコーゲンとしてたくわえ、必要なときに分解し、利用している。

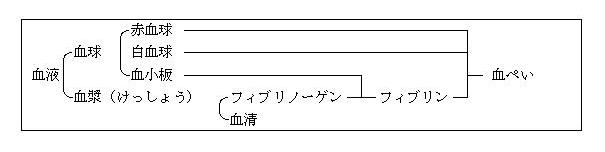

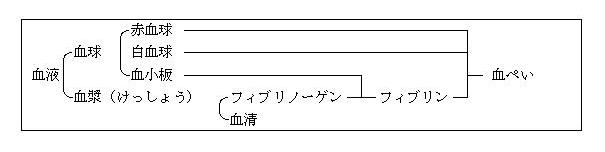

(4) 血液の構成成分とそのはたらき

血液を試験管に入れて放置しておくと、上にうすい黄色を帯びたとうめいの液体と下に赤色をした個体に分かれる。この液体が「血清」、個体が「血漿」である。血小板が、「血を固まらせ、出血を止める」というのは、出血すると血小板が崩壊し、血漿中のフィブリノーゲンと結びつきフィブリンをつくることを言っている。

※血漿(けっしょう)

黄色透明で、塩類・ブドウ糖・アミノ酸・タンパク質を含む。消化器官から吸収した養分や各組織から出された二酸化炭素・老廃物をとかして運ぶ。

血球

|

形

|

大きさ

|

核

|

数

1mm3 中 |

作られる 場所 |

壊される 場所 |

作用

|

寿命

|

赤血球

|

円盤状

|

8μ

|

なし

|

男子500万女子450万

|

骨髄

|

脾臓

骨髄

肝臓 |

酸素運搬

|

3~4

ヶ月

|

白血球

|

不定形

|

15μ

|

あり

|

7000~8000

|

骨髄

脾臓 |

脾臓

骨髄 |

食菌作用

|

10~20

日 |

血小板

|

不定形

|

0.5~2.0μ

|

なし

|

20~30万

|

骨髄

脾臓

リンパ管 |

脾臓

|

血液凝固

|

2~3

日

|

(5) 脾臓(ひぞう)

腹部の左上、横隔膜の下にあるスポンジ状の器官。多量の血液をたくわえ、激しい運動をしたときなどに収縮して血液を送り出す。

激しい運動をすると、酸素が不足します。酸素をふだんよりたくさん供給(きょうきゅう)しなければなりません。酸素を運搬するはたらきをしているのは血液ですから、ここで、ふだんより多くの血液が必要となるのです。

持久走などの激しい運動をしていて、わきばらがいたくなった経験はありませんか? それは、脾臓が収縮しているしょうこです。

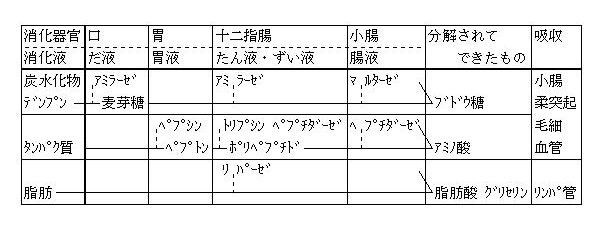

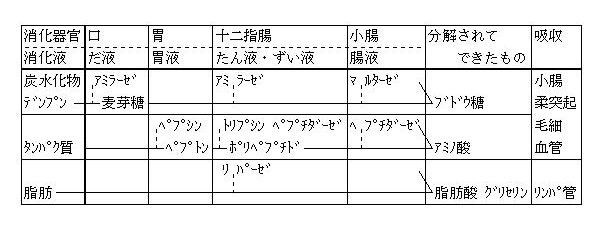

3 消化系

「消化」とは、ものの大きさを小さくするはたらきです。消化には、「機械的消化」と「化学的消化」があります。機械的消化とは、ものをかみくだいたりして、機械的にものの大きさを小さくするはたらきです。一方、化学的消化とは、消化器官の出す消化液にふくまれる酵素が作用して、化学的にものの大きさを小さくするはたらきです。

食べ物は、口から体の中に入った後、肛門から排出されるまでに、どんな道を通るのでしょう? 次の図にかきこんでみましょう。

(大日本図書小学校理科モノクロ画像データ集より)

3-1 機械的消化

(1)口

●舌

食物とだ液をまぜあわせて、味覚芽(みかくが)で味を感じる。

味覚芽は、舌に存在する感覚器で、甘味・から味・苦味・酸味(すっぱさ)の4種類の味を感じることができる。

●歯

エナメル質、象牙(ぞうげ)質、歯髄からできている。

門歯(もんし)・犬歯(けんし)・小臼歯(しょうきゅうし)・大臼歯(大臼歯)の種類がある。

●耳下腺(じかせん)・顎下腺(がっかせん)・舌下腺(ぜっかせん)から、だ液を出す。

(2)食道

口と胃を結ぶ器官。機械的消化(ぜん動運動)によって、食物を胃に送る。

(3)胃

入り口をふん門、出口をゆう門と言う。

胃壁(いへき、。胃の壁)から水とアルコールの一部を吸収するので、表面積を広くし、胃壁の多くが水やアルコールとせっしょくするようにしなければならない。そのため、胃壁には多くのねん膜のひだがついている。

食物が胃に入ると、ぜん動運動が繰り返し行われる。やがて、食物がおかゆのようになると、出口のゆう門が時々開き、食物は十二指腸に送られる。

「表面積が広い」というのは、ものを吸収する器官の特徴で、肺胞・小腸のじゅう突起(じゅう毛)なども同じような構造をしている。

(4)小腸

細長いくだのような器官で、内面には多くのひだがある。ひだにはじゅう突起があり、いろいろな養分は、ここから吸収される。

分節運動を行い、食物を腸液とまぜあわせ、ぜん動運動によって、大腸へ送っている。

(5)大腸

ぜん動運動を行い、主に水分を吸収するだけで、あとは不消化物(残りかす)をためて、時々肛門からそれを排出している。

3-2 化学的消化

※たん液は、消化酵素を含まないが脂肪を乳化させるはたらきがあり、脂肪の消化には不可欠である。

3-3 肝臓の働き

暗赤色をした左右に広がる葉状の大きな器官で、胆液を分泌する。胆液は一時胆のうにたくわえられ、十二指腸に送られる。胆液には消化酵素は含まないが、脂肪を乳化して細かい粒子にし、すい液によって分解されやすくしている。

また、グリコーゲンその他の栄養分の合成や貯蔵、血液の貯蔵、解毒作用、血液量調整などのはたらきがある。

4 呼吸系

肺は、体外から新しい空気(酸素)を取り入れて、体内でできたよごれた空気(二酸化炭素)を出す呼吸を行っている呼吸器である。

鼻や口から吸った空気は気管・気管支を通り、肺ほうに送られる。肺ほうは、一層の細胞からできているふくろで、このまわりを毛細血管が網の目のようにとりまいている。

ここで、空気中から取り入れた酸素とからだの各部分でできた二酸化炭素や水蒸気とを交換している。これをガス交換という。cf.外呼吸と内呼吸

【実験】

肺そのものには、運動がありません。それではいったい、肺はどのようにして息をすったりはいたりしているのでしょう? 肺模型の実験で調べましょう。

①息を吸うとき

ろっ間筋のはたらきで、ろっ骨が持ち上げられる。横隔膜が収縮して下に下がる。胸くう(肺とろっ骨・横隔膜の間。【実験】ではびんの中)が広がると、大気圧で肺ほうがふくらんで空気が入る。

②息をはくとき

ろっ骨が引き下げられ、横隔膜がゆるんで上に上がる。胸くうがせばめられると、肺ほう内の空気が押し出される。

5 排出(泌尿器)系

①腎臓(じんぞう)

ここに集まってくる毛細血管の血液中から、からだに不必要な老廃物などはこしとられ、輸尿管を通してぼうこうに送られている。

ぼうこうに送られた尿はここで一時ためられ、ある程度の量になると体外に捨てられる。

②汗腺(かんせん)

毛細血管とつながり、皮膚に開き、汗を出す。汗の成分は尿の成分とよくにている。汗は、不要物を体外へ捨てたり、体温の調節をしたりしている。

(名古屋市科学館ホームページより)

【課題】汗と体温調節のしくみについて調べてみよう。

【発展】腎臓

ヒトの腎臓は、ソラマメの形をした長さ約10㎝のもので、腰の側面に1対あり、皮質・髄質・腎うの3部分からなっている。腎臓にくる血液は、腎動脈から皮質のマルピーギ小体に送られる。マルピーギ小体は、それぞれ糸球体とそれをつつむボーマンのうからなり、百万個以上ある。尿素などの不要物はここでこしとられ(原尿)、さらに皮質中の細尿管、髄質中の集合管を通って、腎うに送られ、輸尿管を通って、ぼうこうに送られここで一時たくわえられた後、尿として排出される。

6 骨格・筋肉系

・骨は、リン酸カルシウムやタンパク質からできている。

・骨格は、たくさんの骨が関節でつながってできたもので、体を支え、筋肉のはたらきで運動することができる。

・筋肉は、筋線維のたばになったもので、じょうぶなけんで骨に付着している。

7 感覚系

わたしたちは、目・耳・鼻・口・皮膚でいろいろなことを感じ取って行動している。これらの感じ取る器官のことを感覚器とよんでいる。

7-1 目

・目はものの明るさや色、かたちを見分ける。

・両目でものの遠近を見分ける。

①

角膜 透明な膜でレンズをおおい、保護している。

②レンズ(水晶体)

光を屈折して網膜の上に像を結ばせる。網膜には視細胞が集まっていて、ものを見ることができる。カメラのレンズと同じようなはたらきをするが、カメラのレンズのようにレンズの位置をかえることはできない。そこで、毛様体のはたらきで厚さをかえてものの見え方を調節している。

③こう彩

どうこう(ひとみ)を大きくしたり小さくしたりして目に入る光の量を調節している。「黒い目」とか「青い目」とか言われるのは、ここの色のことである。

④ガラス体

カンテンのようなものが入っている。光をよく通し、球のかたちを守っている。

⑤黄点

網膜の一部で、視細胞がとくに集まっている部分。ここに像を結ぶと、ものをはっきりと見ることができる。

⑥盲点(マリオットの盲点)

視細胞がない部分。ここの像を結んでも、ものを見ることができない。

(大日本図書小学校理科モノクロ画像データ集より)

【実験】次のホームページに行って、マリオットの図形を使ってものが見えなくなる瞬間を体験してみよう。

http://www.nidek.co.jp/moten.html

7-2 耳

耳は、音を感じ取る聴覚器である。

外耳・内耳・中耳の3部分からなる。

①外耳

こまくの外。耳かく、外耳道。音波は、耳かくで受け止められ外耳道に入り、こまくを振動させ、振動が中耳に伝わる。

②中耳

こまくより内側。こ室・こまく・耳小骨・耳管。

・耳小骨 3つの小さな骨で、こまくのびみょうなゆれを内耳に伝えている。

・耳管 内耳と外気の圧力を調節している。

③内耳

・うずまき管 聴細胞があり、音を感じる。

・前庭 傾きの方向や大きさを感じる平衡感覚器。

・半規管 体の回転の方向や速度を感じる平衡感覚器。

(大日本図書小学校理科モノクロ画像データ集より)

7-3 鼻

鼻は、においを感じ取る臭覚器。鼻孔の上部表面は粘膜におおわれ、臭細胞が分布している。臭細胞は敏感だが、疲れやすい。

長い間、トイレなどくさいところにいると、そのうちにおいを感じなくなるのはこのためです。なお、鼻毛は鼻孔にほこりが入るのを防ぐはたらきをしています。むやみにぬかないようにしましょう。

7-4 味覚芽(みかくが)

ヒトの舌の表面、乳頭の側面にある。味細胞が分布している。

ヒトは、甘味・から味・苦味・酸味(すっぱさ)の4種類の味を感じることができる。

7-5 皮膚

温点・冷点・圧点・痛点という4つの感覚点が分布している。

8 神経系

【課題】刺激や興奮、命令などは、どんなかたちになって神経の中を通り伝わっていくのか、調べてみましょう。

(2)脳

①間脳 体内の物質交代や体温・血糖量・ホルモン量の調節をする。

②中脳 ひとみの収縮など、眼球の運動の調節をする。

③小脳 運動やからだの平衡を調節する。

④延髄 呼吸運動や心臓の拍動など、循環器系の調節をしており、生命の維持に最も重要な部分である。

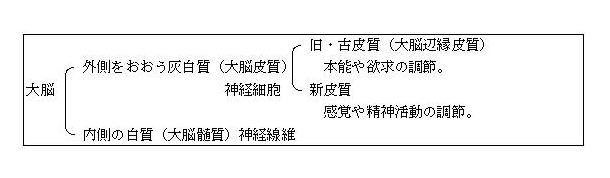

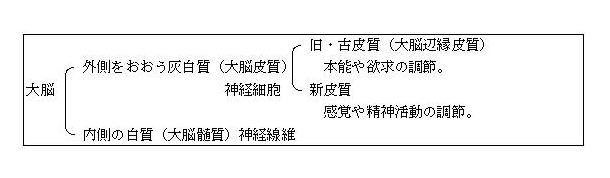

(3)大脳

外側をおおう灰白質の部分(大脳皮質)と内側の白質の部分(大脳髄質)からできている。

大脳皮質にはおよそ140億個の神経細胞が、大脳髄質には皮質の神経細胞からの神経線維がつまっている。

さらに大脳皮質には、古くから発達した部分(旧・古皮質、大脳辺縁皮質)と新しく発達してきた部分(新皮質)があり、旧・古皮質では本能や欲求といったもの、新皮質では

感覚や精神活動などを調節している。

(4)脊髄と反射

①脊髄

脳と末梢神経の中継点の役割をしている。

②反射

刺激に対して、意識とは無関係に起こる行動。刺激が脳を通らない。

e.g.膝蓋腱(しつがいけん)反射 ひざの下をたたくと、足がはねあがる。脚気の検査で行われる。

③条件反射

ある条件を繰り返し与えることによって、ほとんど無意識に起こるようになった運動。e.g.パブロフの犬

①腎臓(じんぞう)

①腎臓(じんぞう)  ①角膜

①角膜