面白い根付を観察する機会がありました。まずはともかく写真をご覧下さい。

|

|

|

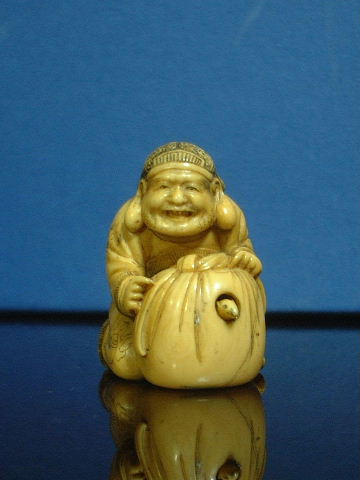

| 法一 大黒天 その1 |

|

法一 大黒天 その2

|

|

|

|

| 法一 大黒天 その3 |

|

法一 大黒天 その3 |

もし、この根付が骨董屋で売られているとすれば、次のような口上になるのでしょうか。

あなたは、この根付に興味がありますか? 買ってみたいですか?

どうも、いらっしゃい!! お客さん、掘り出し物が入ってるよ!

法實の門弟、法一の作による大黒天図で象牙彫り。高さは3.7cm。

大黒天のお使いとしての鼠が袋から顔を出していて、可動になってる。可愛いだろう?

法一の銘が袋の底に彫られていて、銘の位置や大きさ、バランスがいいよね。

香港ものと一緒にしないでよね。書体がしっかりしてて疑問の余地ないよ。

それに江戸派・法實の一番弟子だけあって、顔の表情がリアルだろう。

頭巾や着物の模様に彫りはとても精巧に出来てるよ。

見てご覧よ。袋の縫い目までここにきっちりと彫ってあるのがすごいよね。

全体に象牙の古色が出ているので、時代は江戸時代はあるよ。

ほら、袋の底面の銘の横辺り。象牙特有の筋が見えるだろ?

真贋保証するまでもない、本歌根付だよ。

価格10万円。もし買う気なら、こっちも少しは勉強するよ。

|

このコラムの続きをスクロールして読まれる前に、まずはじっくりと考えてみて下さい。

これは遊びです。この根付の真贋や価格について、是非ご自分の考えをまとめてから、読み進めてください。

もし、お買いになりたいのであれば、予算の上限を。何かおかしいと感じられたら、具体的に何がおかしいのか。

それを考えてください。

それでは、正解です。。。

お金を少しでも払おうとした、あなた。

騙されてはなりません。これは真っ赤な偽物です。

これは2重の意味で偽物です。

まず、そもそも法一の作ではありません。さらに、驚くことに、これは象牙ではありません。

材質はプラスチックや練り物です。一見したところ、象牙に見えます。底面には象牙特有の筋のようなものが見えます。

注意深く見なければ、手に持った感じや質量も、象牙そっくりです。驚かされるのは、頭巾の部分のポツポツとした彫り込みや、着物の模様が丁寧に”彫られている”ことです。銘の部分も、まるで彫刻刀で彫り入れたように、きちんとした書体で、鋭利な彫刻のように見えます。象牙のような飴色を発色していて、かつ、このような精巧な彫刻があちこちにあると、一見しただけで、それだけで頭がくらくらしてしまい、是が非でも買い求めてしまう衝動に駆られます。

香港などの外国製偽物根付は、一見してそれと分かるものが多いです。それはそれで笑ってしまうくらいに、一見してそうだと分かる偽物です。それは、時にはジョークでさえあります。しかし、コレクターは、”偽物根付はその程度か”と気を抜いていてはなりません。偽物の技術は、技術革新とともに、確実に進歩しつつあります。いつ何時、自分に災難が降りかかってくるとは限りません。

これが象牙ではない、と判断した根拠のポイントは次の通りです。

1.触感(手に持った温度(熱を吸収しない)、指で弾いた音、爪を立てて擦った場合のプラスチック特有の摩擦率)

2.光が透けない(太陽にかざしても無理)

3.からくりを抜いたら、鼠の尻尾にプラスチック成型らしき跡があった

4.彫法(梨地彫りがおかしい(後述)、幼稚な彫りの部分がある)

5.全体一様に同じ古色が付いている根付を見たことがない

6.経年のひび割れの欠如(明治期根付の全てにひび割れがあるとは限らないが)

7.象牙の縞目らしきものが底面以外の部分で発見されない

8.古色の光りかたが他のものと異なる。表面的な光りの反射。(象牙は一度中に入ってから反射する)

9.頭巾の擦れの程度に反して他の部分に相当の擦れが観察されないこと

次にディテールを見てみましょう。

まず、写真その3をご覧下さい。

着物の端のひだの部分や袋の底面には、象牙特有の縞目や飴色の古色のようなものが写っています。いわゆる練り物の根付では、象牙色を再現することは困難です。しかし、自由に色の調合を行うことが出来るプラスチックの場合は、比較的簡単です。しかも、プラスチックの柔らかく透き通る材質を、象牙の飴色の古色のように見せかけることも出来ます。根付に象牙の古色が出ているとしても、すぐには受け入れずに、その他の彫りや技術でも真贋を判断するようにしなければなりません。

この根付に関して一番感心したのは、銘の入れ方です。

玉石や玉之などの”香港銘柄”の場合は、銘の入れ方が雑であるため、すぐに判別することができます。

香港物の銘は、たいていは型押ししてあるか、またはルーター等の機械を用いた彫銘であるため、簡単に見破れます。しかし、この法一の銘は、非常にリアルです。私は法一銘の本物の書体を見たことはありませんが、銘の位置、大きさ、バランス、書体のどれをとっても、本物のように見えます。漢字の跳ねや止めの部分も、本物らしく作ってあります。一見したところ隙がありません。おそらく、本物の法一の根付の銘を、位置や大きさのバランスを巧みに検討しながら、彫り入れたに違いありません。盲目的に銘のみを礼賛して根付を選ぶことは、間違えのもとです。カタログや銘集の銘と比較しても、それだけでは真贋の決定打にはならないことがこれで分かります。ブランドもののバッグや時計と同じですが、偽物作りはまずブランド(刻印)マークを模造することから始まります。現代では、これだけ精巧に模造する技術があるのです。

写真その5の背面の模様はどうでしょうか。

とても細かく彫られていますね。すごいです。紐通し穴の配置も申し分ありません。一方が大きめに開けられていて、紐の結び目がこちらに収容できるようになっています。実用上の配慮があるように見えます。また、穴の縁は、プラスチック根付にありがちな鋭利な形ではなく、江戸時代に本当に実用されたように滑らかになっています。外周に傷も付けられており、実際に紐が通された跡のようです。これが偽物だとは信じられません。紐通し穴の位置も微妙に斜めに配置されています。芸が細かいです。穴の中も適度に汚れていて時代を感じさせます。

|

|

|

| 法一 大黒天 その5 背面 |

|

法一 大黒天 その6 頭部 |

次に写真6の大黒天の頭部の頭巾の模様をご覧下さい。

梨地のような技法で細かい凹凸を付けて、墨か何かの染料で染めた後、磨き出すことで美しい模様を再現しています。頭巾の端の方には、衣擦れと思われる実際に使用に基づくと思われる”擦れ”が見えます。信じられませんが、これらも全てフェイクです。偽物であるかどうかの最終判断は、ルーペで確認しないと分かりません。それほど精巧です。

真贋の判別をするためには、本物の基準根付と比較してみることが面白いです。

下記の写真は、稲田一郎による面打ち師です。面打ち師の頭巾や袴(はかま)は、同じような”荒らし”と呼ばれる梨地の様に仕上げる彫りが施されています。彫られた後に彩色が行われ、少し磨いてあります。稲田一郎は、佐野光一に師事し、画家を志した経歴から独創的な彩色根付を製作しました。その根付師としての系譜は、あの山田法実に連なります。今回問題となっている法一は、光一の師匠であり、法実の門弟にあたります。(下の系譜図を参照) 根付の製作においては、得意とする題材とともに製作技法も師弟関係において伝承されました。よって、稲田一郎の荒らし彫りは、法一のそれから受け継がれているはずだと考えるのが筋です。

しかし、両者を比較すると、彫りや細かさ、ルーペで観察したときの梨地の凸凹の形が全く異なります。一郎の梨地は非常に細かく、ルーペで見なければ判別できません。一方、法一の梨地は、遠目でも十分に観察できる程度に荒いものとなっています。同じ荒らしでも象牙とプラスチックでは、拡大すればパターンの違いがあります。ここでは秘しますが、それが決定的に異なります。一郎の荒らしは、技術の高さが伺えます。しかし、それと比較すると、法一のものは鈍性を感じさせます。そもそも、荒らしの技法や工芸分野で広く使用される梨地加工は、数百年の間受け継がれてきた日本独自の彫刻技術です。とても奥が深い技術です。簡単には素人には真似ができません。

| 山田法実 |

|

桜井法一 |

|

佐野光一 |

|

稲田一郎 |

法実一門の根付師の系譜

(砂本清一郎「根付の魅力」 (光芸出版、昭和55年11月)より) |

|

| 稲田一郎 面打ち師 3.7cm 1950年代頃 東京 |

ちなみに、荒らしには、頭巾や袴の「布目」を象牙上で表現する技法があります。特殊な左刀を使用して、”はじき”と呼ばれる手法で彫り入れます。”はじき”とは、彫刻刀を象牙上で弾くように当てていくことから、そのように呼ばれているようです。実際に根付師のその手法を見学したことがありますが、左手親指をテコの支点として右手に持った彫刻刀を動かしていく「左刀」と同じような刀運びとなります。傘の先を堅いアスファルトの地面に前の方に突き立てながら歩く姿を想像してください。傘の先は、震動して弾かれながら地面に当たりながら前に進みます。彫刻刀もあのような運びで象牙を細かく掘り進んでいきます。このため、彫られた跡は、細かい彫刻刀に傷跡が無数に開きます。プラスチックの型押し成型では不可能です。

戦前・戦後の諸外国での根付ブームを反映して、数多くの偽物が作られ、また今も作られ続けています。専門家ではない我々素人にとっては、なかなか理解できない部分かもしれません。今回の法一は、技術の高さから日本製である可能性があります。しかし、最近の傾向として、外国で作られてきた可能性もあります。

最近では、お菓子に付けられたオマケ(食玩)が進歩してきています。あれは中国において大量生産方式で手作りされているフィギュアです。テレビでその生産現場を見たことがありますが、一つの工場に数百人の工員が完全分業の流れ作業で手作りしています。特に彩色が細かい部分は、特殊な技能を持った職人が彩色筆を一度に5本以上持って、仕上げていきます。このように、技術を高めてきた外国の技術者が、最新のフィギュア技術とともに古根付のコピーを始めないとも限りません。我々は注意が必要だと思います。ディテールを観察すれば判別できるが、一見したところでは非常に精巧にできていて、本物らしく見える。そんな根付が出始めています。

美術品の世界ではどこでもあることですが、根付の世界でも裏側があります。怖い世界が展開されています。しかし、恐れることはありません。偽物を掴まないようにするためには、数多くの本物の根付を観察し、可能であるならば手で触ることが必要です。願わくば、標本や基準根付となる本物の根付を、とりあえず一体所有して、日常生活の折々の中で観察されることをお奨めします。

疑惑の根付がありましたら、こちらで紹介できるお写真をお送り下さい。

(おわり)

|

|