| Kampfgruppe ZBV FACTORY |

| Kampfgruppe ZBV FACTORY |

| Command=02= 履帯に永遠の愛を捧ぐの巻 | ||||

| *キャノンボール、ガンドリルに永遠の愛を誓おう* この項では主に足回り、更に言えばガンドリルやキャノンボールの様な履帯系レッグパーツを、如何にそれらしく仕上げていくか、またその為にどういった事を抑えていくべきかを、私見とか独断とか偏った性癖とかに基づきながら解説していきます。 足回りはもっとも機敏に動作する部位です。どこがどのように作用し、どう動くか。またその為にどういうギミックが必要になってくるかを考えれば、自ずとリアルな外観が浮かび上がってくるというものです。 只、そういう事を常日頃考えている人間は往々にして変態です。 *足回りを制する者は全てを制するかもしれないけど程々に*

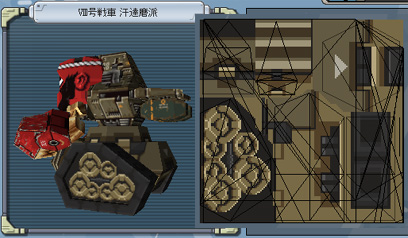

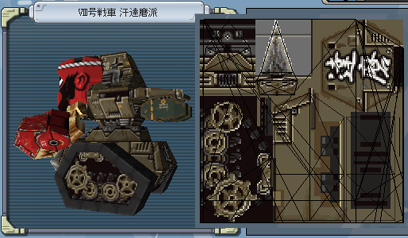

*限られたテクスチャサイズと色数の中に渦巻くリアリティへの欲* 以上のようなことで、興味のない方には足しにもならないことを書き連ねてきました。まあ、あくまで一例ということで。この先に興味を持たれた方は、是非ご自分でお調べ下さい。貴方の知らないバラ色の世界が広がっています。本当に広がっていたら、それは幻想です。 さて、上記のうんちく妄想をC21の世界に適用するにあたり、最大の障害となるのは「テクスチャのサイズ」と「使える色数」です。これらのハードルを上手く超えることが出来なければ、いくら構想を練ろうともそれを完全に再現することは難しいでしょう。 これに関してはもう、ひたすら現物を観察しつつドット絵におこす作業を繰り返すしか無いのではないでしょうか。スキンエディットのコツ等については、絞り出せば出てくるのかもしれませんが、このコンテンツのテーマから少し離れてしまいますので割愛させて頂きます。 一言言うなれば、努力と根性・・・。共に切磋琢磨しましょう、スキナー諸氏の健闘を祈ります。 *オマケ* オマケとして、愛用の汗達磨派に適用しているガンドリルLGの作業中テクスチャを公開してみます。履帯系LGのスキンエディットをする際の参考になれば、達磨も本望でしょう。  ▲BEFORE まだ出会ったばかりの貴女(履帯)と私。  ▲AFTER 一夜の契りで俺色に染まった俺とお前(履帯)。 |

||||