安曇野市 穂高駅前。昭和六十年(1985)。道祖神をたずねて穂高駅に降り立った人々を、やさしく出迎えてくれる道祖神。毎年行われる「安曇野で道祖神を語る会」というイベントがあり、この駅前の道祖神で神事を行なっている。

ひとくちに道祖神と申しましても、さまざまな形があるのですが、大きく「双体神、文字碑、奇石」の3つに分類できると思います。

・双体神

男女二神が彫られたものです。

安曇野市 穂高駅前。昭和六十年(1985)。道祖神をたずねて穂高駅に降り立った人々を、やさしく出迎えてくれる道祖神。毎年行われる「安曇野で道祖神を語る会」というイベントがあり、この駅前の道祖神で神事を行なっている。

・文字碑

自然石に「道祖神」などと彫られたものです。

安曇野市 豊科 上鳥羽。文久三年(1863)。豊科では、立派な文字碑が多い。

・奇石

球状や棒状など、珍しい形をした石を祭ったものです。

とくに男根の形のものは「陽石」、女陰の形のものは「陰石」と呼ばれています。

辰野町 横川 川上。陽石。

道祖神を見て歩くときに必要なのは、素朴な信仰心であって、べつにこのような分類は必要ないのかもしれません。しかし分類法を知ることにより、今まで何となく見ていたものを、しっかり見よう、詳しく見ようという気持ちになるのは確かです。本書では、道祖神の鑑賞に役立つ分類法についても、少しずつ触れていきたいと考えています。

全国的に見て、長野県は特に双体神が多いことで知られており、約3000あると言われています。いっぽう単体神は、数えるほどしかないと聞きました。

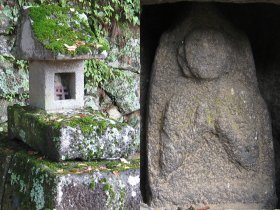

左:御代田町 塩野。文化八年(1811)。単体神。

右:伊那市 高遠 藤沢 荒町。石のほこらに入った単体神。