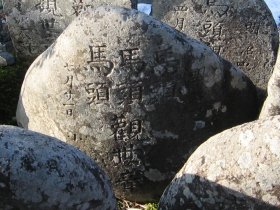

左:辰野町 横川。安政三年。Aタイプの、やさしいお顔の馬頭観音。

中:茅野市。Bタイプ。顔が3つあって、怖い感じの馬頭観音。種子は「カン」。

観音(かんのん)は、もともとは観世音(かんぜおん)といいましたが、唐の皇帝、李世民の忌み名として「世」の字が使えなくなったため、観音と呼ばれるようになりました。

さて観音は、千手観音・十一面観音など、さまざまな形に変化(へんげ)すると言われ、馬頭観音もそのひとつの姿です。馬の頭を乗せた姿に作られることが多いです。次の三種類に大別できます。

[A] 一面、慈悲(じひ)相。

顔が1つで、おだやかな顔の馬頭観音。

[B] 三面、憤怒(ふんぬ)相。

つまり顔が3つあって、怒っている姿。これが本来の馬頭観音と思われる。

[C] 文字碑。

観音像を彫るよりも安上がりであったと思われる。

左:辰野町 横川。安政三年。Aタイプの、やさしいお顔の馬頭観音。

中:茅野市。Bタイプ。顔が3つあって、怖い感じの馬頭観音。種子は「カン」。

道祖神の姿を借りた馬頭観音も、ときどき見かけます。

茅野市、文政六年(1823)。双体神だが、頭に馬をつけているので馬頭観音であろう。

農村地方にとって、馬は大事な働き手でした。馬が死んだとき、供養のために馬頭観音を建てることが多かったといいます。日本人は馬肉を食べるということで、外国人からは野蛮だと思われているようですが、ちゃんと馬を思いやる心はあったのです。

富士見町。馬頭観世音。昭和二十五年と読めるので、わりと戦後まで風習が残っていたことがうかがえる。

村で金を出し合って立派な観音像を建てることもあったかも知れませんが、普通は個人で建てたようです。そう考えると、江戸時代の農民の生活水準は、馬のために個人で石碑を建てるほど、実は豊かだったのかも知れません。ただし、さすがに彫像はお金がかかるのでしょう。圧倒的に文字碑のほうが多いと思います。

左:辰野町。「馬頭・馬頭」と書いてある。おそらくは、1つの石碑に2頭分の供養をしたのではないだろうか。

右:辰野町。「馬頭・馬頭・馬頭」。これは3頭分を1つの石碑で済ませようという、節約なのであろう。あるいは、三面で作られる馬頭観音像を、文字で表現したものかも知れない。

辰野町。馬頭・馬頭観世音。

あらゆる石造物の中で、馬頭観音が、もっとも数が多いのではないでしょうか。なにしろ馬の数だけ石碑があるのですから。いったいどれくらい数があるのか、いまだ調査できた人はいないとさえ言われています。

牛も大事な働き手でした。なので牛頭観音も、たまに見かけます。牛頭と書いて「ぎゅうとう」と読んでいいのでしょうか。牛頭(ごず)明王というのもありますが、それは別の神だと思います。

富士見町。牛頭観世音。