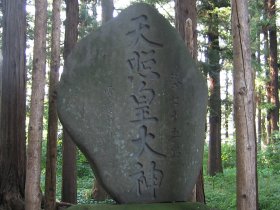

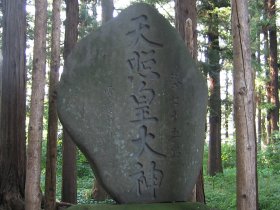

左:岡谷市。天照(アマテラス)皇大神。言わずと知れた天皇家の祖神である。

右:諏訪市。豊受比賣命(トヨウケヒメのみこと)。伊勢神宮外宮に祭られ、アマテラスに給仕する神である。よって食べ物の神として崇拝されてきた。

神の名を書いた文字碑は、たくさんあります。特に古事記を読んでおくと、「あ、この神は知ってる」「この神の名前も聞いたことがある」と、ピンとくるでしょう。

左:岡谷市。天照(アマテラス)皇大神。言わずと知れた天皇家の祖神である。

右:諏訪市。豊受比賣命(トヨウケヒメのみこと)。伊勢神宮外宮に祭られ、アマテラスに給仕する神である。よって食べ物の神として崇拝されてきた。

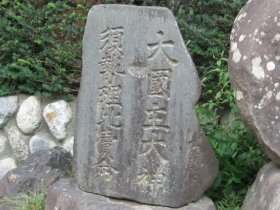

左:辰野町 横川 源上。大山祇命(オオヤマツミのみこと)。山の神として広く信仰されている。古事記では、イザナギ・イザナミが最初に生んだ神々の一人であり、海の神オオワタツミと並び称される。

右:千曲市 上山田。罔象女神(ミズハノメのかみ)。イザナミが生んだ水の神である。

左:辰野町 下田。大國主(オオクニヌシ)大神、須勢理比賣命(スセリヒメのみこと)。オオクニヌシは国づくりを果たした神として、出雲大社に祭られている。スセリヒメはその妻。

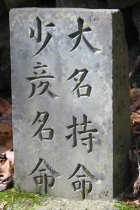

右:伊那市 高遠 芝平。大名持命(オオナムチのみこと)・少彦名命(スクナヒコナのみこと)。オオナムチは、オオクニヌシと同一神である。スクナヒコナは、海の向こうからやってきた神で、オオクニヌシと協力して国づくりをしたが、また海の向こうへ行ってしまった。「彦」の字は異体字であろう。

左:伊那市 高遠。聖徳太子。推古天皇の摂政として知られ、古事記の下巻にはウマヤトの名で登場する。大工さんが使う曲尺(かねじゃく)を発明したと言われ、職人たちの神として崇拝されてきた。太子講という講もある。

右:佐久市。日本武尊(ヤマトタケルのみこと)。古事記の中巻に登場する英雄。なお佐久市あたりでは、たくさんの神名塔が林立している光景をよく見かけるが、この日本武尊もそのうちのひとつ。

こんなものもありました。

茅野市。ただ「神」とだけ書いてあって、異様な感じがする。おそらく昔は何か彫ってあったのだろうが、風化して何の神か分からなくなってしまったので、ただ「神」と彫ってみたのだろう。

左:諏訪市 有賀。保食神(うけもちのかみ)。穀物の神であり、右の写真「田の神」と同一神とも言われている。

右:鹿児島県。田の神。九州南部でよく見られる神である。

茅野市。「日本大小之神」。日本中のあらゆる神を、この石碑ひとつで拝んでしまおうという、とても合理的な発想である。