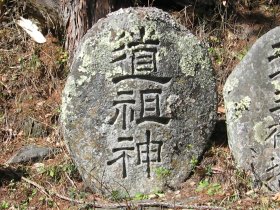

箕輪町 八乙女。祖が「示」、神が「ネ」になっている。

まずは、しめすへんについてです。「示」が旧字体、「ネ」が新字体と思われているふしがありますが、実際には、江戸時代までのくずし字文化の中で、どちらも同様に使われていたようです。ですから「示」と「ネ」が共存している文字碑も、珍しくありません。

箕輪町 八乙女。祖が「示」、神が「ネ」になっている。

それから「道」の字についてですが、首の点が3つになっているのを、ときどき見かけます。こういうのを見ていると、われわれは学校で「こう書くのが正しい」と教わってきたけれども、昔はもっと多様で寛容だったんだな、と思います。

伊那市 高遠 芝平。首の点が3つ。(ちなみにこの碑も、示とネが共存している)

次の例は「道」の字が「導」になっている珍しい例です。バランスがいまいちで、道と寸が分離しているように見えるのも、また一興だと思います。

伊那市 長谷 黒川。導祖神。

次は「神」の字についてです。くずし字のとき、神の字に点が打ってあるものを見かけます。「申」の部分が丸まって「中」に見えてしまうから、区別のために点を打つのではないか、と思います。また、点を打ったほうが格好がいいからだという説もあります。

左:茅野市 北大塩。右:伊那市 長谷 市野瀬。神の字に点がある。