井上の伝記

~命つきるまで歩き続けた俳人~

<1>

昔、信州の伊那谷をぐるぐる歩き回って暮らしていた、奇妙な男がいた。井月(せいげつ)である。

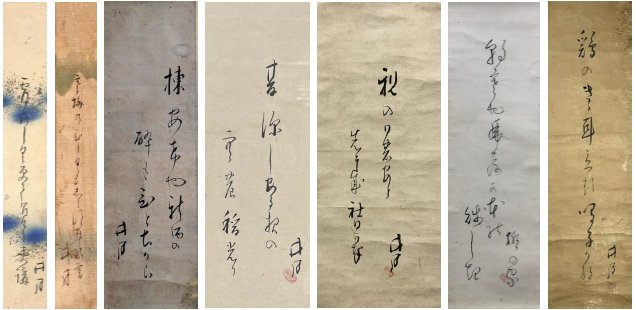

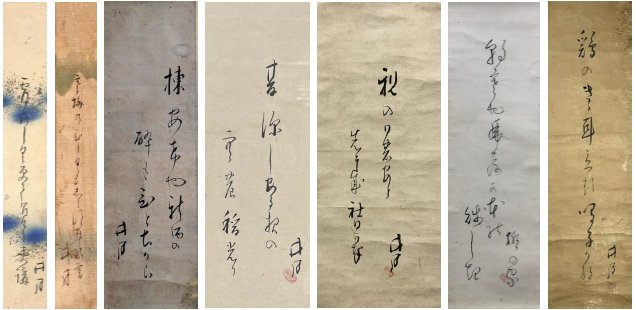

井月(『井月全集』より引用)

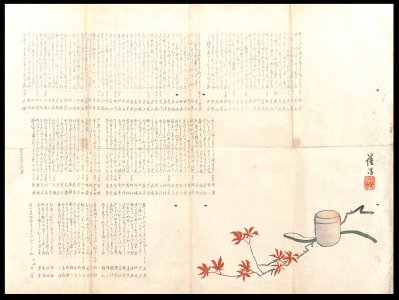

井月には家がない。肩に荷物をかけ、腰にはひょうたんをぶらさげて、杖をつきながら、牛よりも遅い足取りでグズグズ・トボトボと、村から村へ歩いた。ひとの家を泊まり歩いて暮らしていたのだ。そしてお礼のつもりなのだろうか、俳句を書いて置いていったのである。

井月の俳句(筆者所蔵品)

俳句が好きな旦那衆は、井月のことを「先生、先生」と呼んで厚くもてなしたという。井月は酒が大好きで、特に熱燗のもてなしを受けると、「千両千両」と言いながら楽しそうに飲んだ。ただ、決して酒に強いほうではなかったらしい。だらしなく飲んでは酔いつぶれてしまう、ちょっと困った人だったと伝えられている。

井月のことをよく思わない人も多かった。汚らしい姿をしていたからである。着物は垢だらけで、シラミがわいていた。だから井月が来ると、着物を脱がせてシラミ退治をして、それから家に上げてやらなければならなかった。特に女衆からは嫌われたらしい。居留守を使って井月を追い払ったという話も伝わっている。

そのくせ学問には優れており、字典から難しい字ばかり選び出して井月に尋ねてみたところ、すべて正しく答えたという。また刀に詳しく、武芸の心得もあったらしい。どんなときでも袴(はかま)をはいていたというから、プライドは高かったのだろう。字を書くときや印を押すときは、酒を飲んだあとでも必ず正座をしていたという。

井月は無口で、無表情で、無頓着で、何を考えているのか分からない人と思われていたようだ。お金がなくても全く平気だった。店には酒のツケがだいぶたまっていたようだが、「もう来なさんな」と言われても、井月は振り返って、「また来るよ」のひとことを残して、トボトボと去ってゆくのだった。

村の子どもたちは、井月を馬鹿にしていた。トボトボと歩いているのを見つけると、子どもたちは後ろから石を投げつけて遊んだのである。そのうちに、だれかが投げた石が井月の頭に当たって、血が流れた。それでも井月は、ふり向きもせずに歩き続けたという。

井月は、なぜこんな暮らしをしていたのだろうか。また、若いころは何をしていたのだろうか。

長野県図(井月にゆかりがある主な場所)

<2>

井月は、江戸時代後期の文政五年、越後の長岡藩に生まれた。下級武士の出身と思われる。十八歳のとき、兄に連れられて江戸へ出たという。関為山(せき いざん)という有名な俳諧師に学んだらしい。

嘉永のころ、善光寺参りにやって来た井月は、梅塘(ばいとう)・木鵞(もくが)・鵞雄(がゆう)など、北信濃の俳人たちと交流した。また、このころ北信濃には、井月と同門の広田精知(ひろた せいち)という俳人が江戸から来ていた。井月は、精知のために『きせ綿』(きせわた)という俳諧集に句を寄せている。

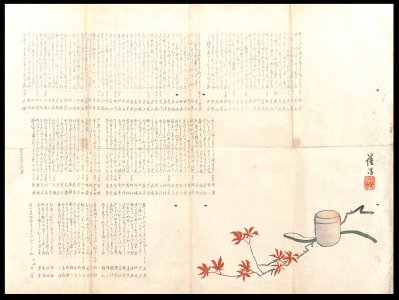

『きせ綿』(長野県立図書館所蔵品)

当時、プロの俳諧師になろうとする者は、行脚(あんぎゃ)といって旅回りの修行をし、俳句と投句料をもらい集めて「俳諧集」を刊行したのである。そういう実績を積み重ねて、やがて一人前の俳諧師になっていったのだろう。精知は井月より六歳年下だったが、すでに行脚俳人として活躍していたようだ。

やがて井月も、行脚俳人になりたいと思うようになったのだろう。かの松尾芭蕉(まつお ばしょう)が着ていたような「道服」の姿になって、北信濃から旅立っていった。それから四年間ほど、井月の消息がわからない。どこを旅していたのだろうか。

安政のころ、井月は伊那谷に現れた。このときはもう道服をやめて、羽織・袴の武士の姿に戻っていたようだ。同じころ、伊那谷には精知が移り住んでいて、飯田で出版物の版下書きの仕事をしていた。井月は、同門の精知がいる伊那谷で、俳諧集を刊行することにしたのだろう。

上空から見た伊那谷

長野県の南部を貫く伊那谷は、日本最大の谷間である。井月は、この長い長い谷間を南へ北へと歩き回り、俳句をもらい集めた。また、ときには伊那谷を離れて、東海・関西方面まで足をのばし、有名俳諧師たちから俳句をもらい集めたようだ。

文久二年、飯田の精知の力を借りて『紅葉の摺もの』を刊行、文久三年には高遠で『越後獅子』を刊行。元治元年には北信濃へ戻って『家づと集』を刊行した。三年連続の俳諧集刊行という、確かな実績を作った井月は、故郷の越後へ帰って、母の喪を果たしたという。

『紅葉の摺もの』『越後獅子』『家づと集』(筆者所蔵品)

<3>

やがて時代の波が押し寄せてきた。戊辰戦争が勃発したのである。井月の故郷である長岡の街は、新政府軍によって焼かれてしまった。そのとき井月は、すでに伊那谷に戻っていたらしい。どんな思いで、故郷が焼かれたという知らせを聞いたのだろう。

井月は、明治元年の冬から、伊那谷で俳諧師としての活動を再開した。家々を回り歩いて、俳句の指導をしたり、句会を開いたりしたのだろう。また、正月には歳旦帳を刊行、十月には芭蕉忌を開催。さらには神社や寺に俳額を奉納。こうして井月は、着実に伊那谷で「社中」を作り上げていった。

明治三年、東春近の山好(さんこう)という人物が、井月のために近所の土蔵を借りてくれた。その土蔵を、井月は「草庵」と呼んでいたようだ。また明治四年、宮田の亀石(きこく)という人物が、戸長役場の書記の仕事を世話してくれた。井月は、住まいと職場を行ったり来たりしながら忙しく暮らしていただろう。

そのうちに、新たに草庵を建てようという話が持ち上がった。西春近の五声(ごせい)という若者が、井月のために土地を寄付してもいい、と言ってくれたのである。喜んだ井月は、さっそく草庵建設のための寄付金集めを開始した。

西春近から見た中央アルプス連峰

だが、大きな問題が立ちふさがった。明治五年、明治新政府が「戸籍法」を施行したため、戸籍のない井月が、草庵を建てることも、草庵に住み着くことも、難しくなったのである。そこで井月は、越後へ戸籍を取りに行くことになり、明治五年の九月、東伊那の大きな屋敷を借りて送別会を開いた。

ところが、この送別会が失敗だった。思ったより参加者が少なかったのだろう、たくさん用意した料理も無駄になり、井月は大赤字ををかかえ、越後へ帰るどころではなくなったのである。送別会をしたのに越後へ帰らない、草庵は建たない、となれば、仲間たちは騒ぎ出しただろう。この件で井月は信用を一気に失ってしまった。

やがて東春近の土蔵にも居づらくなり、明治六年、井月は出て行ったのだろう。ここからが本当の放浪生活の始まりだった。冬道で凍死しかけたという話も伝わっている。書記の仕事もやめてしまっただろう。俳諧師としての仕事も干されたであろう。

<4>

だが井月は、いつまでもめげていなかった。明治七年、東京の関為山が「教林盟社」という俳人結社を設立した。同じ明治七年、井月が東春近で作った俳額は、為山が選者になっている。つまり井月は、さっそく為山のところへ選句を依頼しに行ったのだろう。今をときめく有名俳諧師の選句を取り付けたのだから、井月の信用も少しは回復したのかもしれない。

明治八年~九年ごろ、井月は大事な支援者を立て続けに失っている。宮田の亀石は六十三歳で亡くなり、西春近の五声はわずか二十七歳で亡くなってしまった。それでも井月は、再起をかけてふんばった。特に明治九年は、手良の清水庵(きよみずあん)の俳額をはじめ、実に多くの仕事をこなしている。

清水庵の俳額

その明治九年、東京の教林盟社から『教林盟社起原録』という通知が発せられている。全国の会員へ、会費を支払うように促した文書である。果たして井月は教林盟社に入っていたのだろうか。入っていたとすれば、会費を支払うことができたのだろうか。

『教林盟社起原録』の末尾には、「社宰」の一人として精知の名が載っている。精知は東京へ戻って教林盟社の幹部になっていたのだ。もし井月がこの通知を読んでいたとしたら、どう思っただろう。「いつか俺だって」と思ったのではなかろうか。

同じ明治九年、井月は『柳の家宿願稿』という長文を書いている。そこには「越後へ戸籍を取りに行きたい、あるいは東京へ出て教林盟社で活躍してみせる」といった意味のことが書かれている。今後のことを真剣に考え始めたのだろう。

<5>

明治十年、井月は実際に行動を起こした。北信濃の、豊野の鵞雄という旧友のところを訪れて、『むつびぐさ』という俳諧集に投句している。越後でも東京でもなく、北信濃に活路を求めようとしたのだろう。

『むつびぐさ』(長野県立図書館所蔵品)

またこの年、井月は伊那谷に戻って、凌冬(りょうとう)・雪嶺(せつれい)など、伊那の俳人たちといくつも連句を詠んでいる。渡り鳥のように、北信濃と伊那谷を行ったり来たりしながら暮らそう、と思っていたのかもしれない。

明治十一年、東京の関為山が七十五歳で亡くなった。教林盟社で活躍したいという夢は、大きく遠ざかったであろう。このころの井月は、道を歩けば子どもたちに石を投げつけられるようになっていた。きっと歯を食いしばって耐えたであろう。伊那谷を出たいと何度も思ったに違いない。

明治十二年、井月は再び北信濃へ向かった。中条という山里に滞在し、空いているお堂を見つけて、草庵にしようと考えたらしい。だがこの話は実現しなかったようで、井月はさらに北へ向かい、木島平や飯山まで足を延ばしたようだ。

井月が草庵にしようとした中条のお堂

明治十三年も、井月は飯山の俳人たちと交流している。この年、伊那谷に戻った井月は、芭蕉の『幻住庵の記』をいくつもいくつも揮毫した。「芭蕉さまのように、小さな草庵が一つほしいだけなのに」という思いを込めて書いたのだろう。そのうちの一つに「東京教林盟社中 柳の家井月書」と記している。教林盟社で活躍したいという夢も、まだ捨てていなかったようだ。

明治十四年、伊那の凌冬が「円熟社」という俳人結社を設立した。これは教林盟社の「分社」であった。井月は苦々しく思ったであろう。自分こそが教林盟社で活躍したいと思ったのに、若い凌冬が活躍を始めてしまったのだから。井月は、だんだん自分の居場所がなくなっていくように感じていたのかも知れない。

明治十五年の春、善光寺では七年に一度の御開帳が行われていた。東春近の山好が、井月を善光寺参りに誘ったという話が伝わっているが、このときだろう。お参りを済ませると、井月は「ここまででいいから」と言って山好と別れたという。いよいよ越後へ向かったのだろうか。

善光寺の御開帳

ところが山好が伊那谷に帰り着くと、井月のほうが先に戻っていたので驚いた、という話が伝わっている。実はこのとき、井月は豊野の鵞雄のところへ行って『花の滴』という俳諧集に参加しており、そのあとすぐに伊那谷へ引き返したのだろう。

『花の滴』(長野県立図書館所蔵品)

明治十五年の秋、井月はついに越後へ帰る決意をしたらしい。世話になった家々に「暇乞」(いとまごい)の挨拶を済ませて、再び山好と共に旅立った。山好はよほど面倒見のよい男だったに違いない。だが、さすがに越後まで送って行くなんて、冗談じゃないと思ったであろう。善光寺のあたりの宿で井月をまいて、伊那谷へ戻ったという。

ひとりぼっちになった井月は、秋深まる越後へ向けて、トボトボと歩き始めたのだろう。だが途中、中野の桜沢という里で、井月は親切な家に拾われて、半年ほど滞在したのだった。村の若者たちにも慕われていたようだし、ひょっとすると井月は、そのまま桜沢で幸せに一生を終えていたかも知れない。

桜沢からの眺望。戸隠富士・信濃富士・越後富士

ところが明治十六年の春、花に浮かれた井月は、店で酒を飲み、代金が払えず、身ぐるみはがされて、すってんてんになって伊那谷へ逃げ戻ってきた。人々は噂しあったに違いない。いったい何があったのだろう、なぜ越後へ帰らなかったのだろう、と。要するに、酒でしくじったのである。

<6>

井月は、以前よりもさらに見すぼらしい姿で、伊那谷の村から村へ歩くようになっていた。「井月なんて、何が目当てであのような惨めな暮らしをしているのだろう」と噂する者さえいたという。

そんな井月を見かねたのだろうか、明治十七年、美篶(みすず)の梅関(ばいせき)という人物が、井月を「次女の養父」ということにして、戸籍を作ってくれたのである。梅関の家には離れの小屋があり、井月はときどき泊まりにきていたという。

このころ、井月は生涯の総まとめとして、俳諧集を作ろうとしていた。家々を回り、俳句とお金を集めていたようだが、もはや井月自身の力では、刊行することができなかったのだろう。見かねた梅関は、明治十八年、霞松(かしょう)という若い俳人の手を借りて、井月のために『余波の水くき』(なごりのみずくき)という俳諧集を作ってやったのである。

『余波の水茎』(筆者所蔵品)

この『余波の水くき』には、なつかしい精知が東京から俳句を寄せている。東京で大成した精知と、伊那谷で埋もれようとしている井月。二人の人生は、長い年月を経て大きく違ってしまったようだ。なお、精知はこの翌年に井月より先に亡くなっている。

さて、戸籍ができ、俳諧集もできた井月だったが、村から村へ回り歩く暮らしをやめなかった。自分の「社中」を巡回するためだったと思われる。最期まで俳諧師として生きたかったのだろう。もっとも、もはや社中として機能していなかったのかも知れない。はたから見れば、物乞いが回ってきたとしか見えなかっただろう。

そしてついに明治十九年の十二月、東伊那の田んぼの中で、井月は行き倒れになって発見されたのだった。まだ息があったので、戸板に載せられ、村から村へと運ばれて、美篶の梅関のところへたどりついたという。

梅関のところで看病を受けていた井月だが、まだ死ぬわけにはいかないと思っていたようだ。美篶の六道地蔵尊に俳額を奉納しようと計画していたのである。もはや身動きもできない体なのに、俳諧師としての執念は持ち続けていたのだろう。井月の代わりに、梅関が俳句を集めに出かけていったと伝えられている。

結局井月の具合は良くならず、明治二十年の三月十日、静かに息絶えた。亡くなる間際に筆を持たせてもらい、「何処(どこ)やらに鶴(たづ)の声きく霞かな 井月」としたためたという。これが絶筆となった。数え年で六十六歳の生涯だった。

井月の人生は、これで良かったのだろうか。誰にも分からない。だが、最期まで自分の生き方を貫いたのだ。俳諧一筋に、あがいて、あがいて、あがき続けた人生だった。井月の墓には、今日も酒が供えられている。

井月の墓

「井月の伝記 ~命つきるまで歩き続けた俳人~」令和7年(2025年)公開

《筆者紹介》

一ノ瀬武志

井月の個人研究家として執筆・講演多数。著書に『手紙で読み解く 井月の人生』など。

トップページへ