<初めて見る、触れるものを脳に取り込む方法>

(1月中は多忙だったので、2月にこのページ作り変え、展開予定。)

赤ちゃんは、誕生間もないころから、お乳を飲む以外にも、周囲のいろんなもの

に触れ、目で見て感じとっていくようになります。

赤ちゃんの脳の発達には順序があり、まずは脳の土台となる「からだの脳」が

最初に育ちます。

<五感の刺激が脳を育てる>

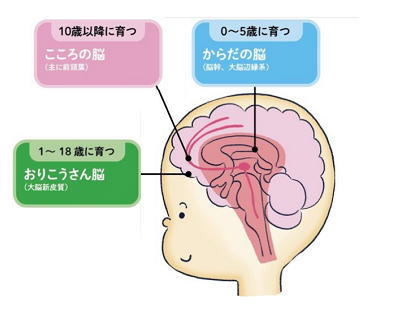

まずは体の脳(脳幹、大脳辺縁系 0〜5歳)や大脳新皮質(1〜18歳)が育ち、

10歳頃から大人らしい心の脳(主に前頭葉)が育っていきます。

AIとの比較で大事な点は、赤ちゃんの脳発育は、大脳皮質(知覚、感覚、

手足制御)単独でなく、大脳辺縁系や脳幹(本能、感情)と一体となって育って

いくことです。

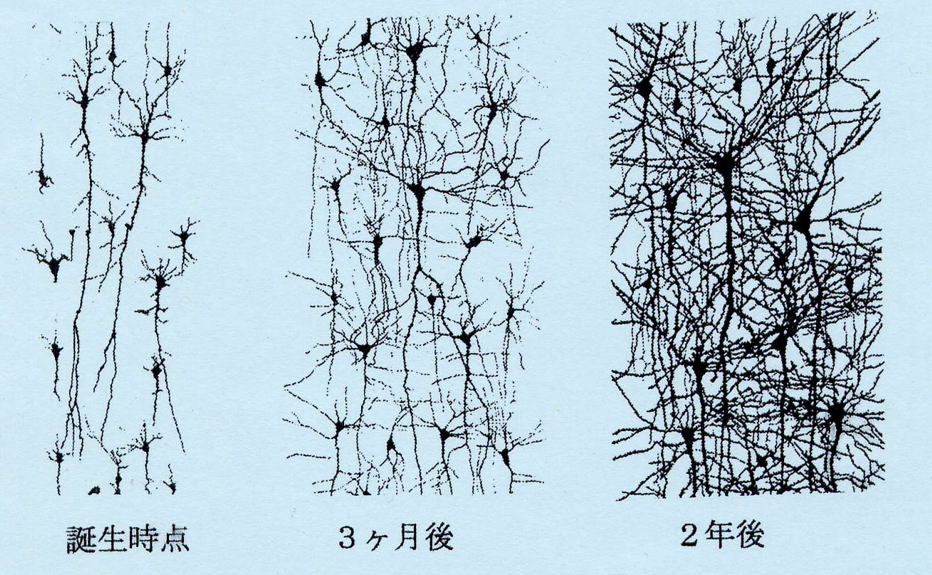

生後すぐの赤ちゃんの脳は、ニューロン(神経細胞)がほとんどつながっていま

せん。 その後、五感から刺激を受けることでニューロン同士がつながっていく

と、脳内での情報伝達が可能になり、さまざまなことを理解したり、実際にやって

みたりすることができるようになります。

子どもは身近な人の言動をまねすることで、さまざまな言葉や動きを学んでいきま

す。

<学習その1 欲求と現実とのぶつかり合い>

赤ちゃんは、お乳を欲しがったり、おしっこで不快な時は泣いたり、言葉なし

でも、意思表示します。 つまり、脳内での概念形成には、知的処理よりも

本能的欲求が源流にある、と言えます。

これは、AIでの強化学習に少し近そうですが、本質的に別物かもしれません。

<学習その2 もの真似>

言葉に関しても、話すはずのない生後3カ月くらいで、お母さんの口真似をする

ことがあるようです。 これは、九官鳥が飼い主の口真似をするのに似ています。

飼い主の言葉を真似する犬もいることを、ネット動画で見たこともあります。

<学習その3 基本パターンからの類推>

例えば、いつもお母さんに相手してもらっていると、「人とはこういうもの」と

いった人に関する基本概念が形成されます。 その後、ものが良く見えるように

になって、いろんな人に抱かれたり、声をかけられたりした時、お母さん、という

基本パターンからの類推をすることによって、新しい人の特徴をいち早く認知でき

るようになると考えられます。 この類推、という手段は、全てものの理解に

関して、非常に効率を高めるのではないかと考えています。

また、雲形定規のような基本パターンを脳内に形成しておき、それらを組み

合わせて、新しく入ってきたものにあてはめ、理解する、という方法も使われ

ているのではないかと思います。