|

|

|

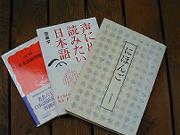

1979年に発行されだ『にほんご』(福音館書店・谷川俊太郎他編集)という本を読み返してみた。この本は,「あとがき(谷川俊太郎)」にもあるように「文部省学習指導要領にとらわれない,小学校一年生のための国語教科書を想定して」作られたものである。 「『読み』『書く』ことよりも,『話す』「聞く」ことを先行させています。(中略)言語の基本である『話し・聞く』行為を重視するとき,未整理のままの,あるいはすでに偏見にとらえられている子どもの言語世界に,一つの秩序を発見させ,ことばとは何かを自覚させることが必要になってくる」(「あとがき」より) 「言語を知識としてというよりも,自分と他人との間の関係をつくる行動のひとつとして,まずとらえています。(中略)ことばの豊かさをまるごととらえること,ことばは口先だけのものでも,文字づらだけのものでもなく,全身心をあげてかかわるものだということを,子どもたちに知ってほしい」(「あとがき」より) 「ことばには心だけでなく,それと切り離せぬものとしての体,つまり文体と呼ばれるものがあるということを,暗 そうだ。これは正に「にほんご」だ。どの教科書よりも,もちろん学習指導要領よりも,日本語のことを大切にしようとしている教科書なのだ。小学校一年生というよりも,日本人として考えておかなければならない多くのことを投げかけているような気がする。 |

唱を想定したさまざまな文例によって示しています。」(「あとがき」より)

唱を想定したさまざまな文例によって示しています。」(「あとがき」より)