【写真左】塗装前の外観です。箱のサイズが大き過ぎたので奥行きを4cm程カットしました。 【写真右】塗装が済んで完成したモニターアンプ。ムラが多くていまいちですが。。。(^^;; 1.序 最近良く目にするWestern Electoric社製造のWE-100F型モニター・アンプを 元ネタにちょっとした?工作物を作りました。 WE-100F 型モニター・アンプというのはスピーカとアンプを木の箱に収めた システムで、後にIC化されたWE-108A まで続いており?用途は不明ですが近年 まで作られていた様です。 WE-100F型モニター・アンプの現物を身近で見た事 はないのですが、雑誌の記事やHPにて検索して見た限りではRF増幅回路の無い トランスレスラジオ?といった感じで、出力段はごく一般的な50L6GTが使用さ れています。トランスやスピーカにはKSナンバーが付いたパーツが使われてお り、球アンプマニアには垂涎の品となって高額で取引されています。 さて、WE-100F 型モニター・アンプの詳細な解析は他者に任せるとして、高 そうなアンプを見せられて自作マニアが考える事は只一つ。工作の時間です。 2.コンセプト 工作を開始するにあたり、落し処を考えました。 ・必ずしも50L6GTを使う必要はなく、日頃買い溜めた球を使う。 ・スピーカはJUNK品を使用。 ・木の箱に収める。見た目、雰囲気重視。 ・ラジオじゃなくあくまでもモノラルアンプ。 ・めざせLo-Fi。 ・部品の買い足しはなるべくしない。 要するに音質云々は置いといて、木の箱に収まったアンプ内臓のモニタース ピーカシステムのテイストでも味わえりゃそれで良しというのが狙いです。 3.フィールド型スピーカ オリジナルの WE-100F型モニター・アンプはKSナンバーの10cmくらい?のスピ ーカが使われていますが、当然そんな物は無いので手持ちのJUNKスピーカから写 真の様な口径6吋程度のフィールド型スピーカを選びました。 フィールド型スピーカとは電磁石式のスピーカの事で、良質の永久磁石がまだ 無かった時代はフィールド型スピーカが主流でした。 写真で示すとおり鉄芯に コイルが巻いてあり、そのコイルに直流電流を流し磁力を得る仕組みになってい ます。 従って、電磁石を駆動するための電力が必要なのですが、アルニコやフェライ トに比べ透磁率が高く高能率なのが特徴です。 一説では、永久磁石に比べてフ ィールド型の方が音が良いとも言われています。また、永久磁石に見られる減磁 がありませんので、経年変化による磁気回路の劣化がありません。 しかし、今日ではフィールド型スピーカはほとんど作られておらず、現存する ユニットはラジオ用の物でも高額な値段で取引きされているようです。

【写真左】JUNK品ですがなかなかのもの。 コーン紙の中心にダンパーがあります。 【写真右】コイルを作り直したところ。 写真に示すとおり、ここで使うフィールド型スピーカは電磁石用のコイルは無 くなった状態でJUNK品として買った物でメーカーやスペックなど一切不明です。 しかし、一般のラジオ向けに作られたスピーカーとは異なり、センターダンパ ー式でユニットは修理や交換が出来るよう、ボルトで組み立ててあります。 推測ですが、業務用に使われていた物ではないかと思われます。 4.球と回路の選定 トランスレス用の50L6GTは手持ちに無いので、他の手持ちの球から選ぶ事にし ました。この場合、レス球に限った事ではなく、いろんな球を使ってシングルエ ンドのバリエーションを考えるだけでも楽しめます。 もちろん、WEの小出力管を選んでも何ら問題はなく、秋葉原でつい衝動買いし てしまった変り種の球などを使うにはうってつけではないでしょうか。 で、いろいろ選択肢を考えた挙句、球のバリエーションは2作目、3作目?に まわす事にし、1作目はオーソドックスに6V6を選択しました。6V6 Single Amp. の製作記事を手持ちの文献から探して見るとぴったりな回路が見つかりましたの で、デッドコピーさせてもらいました。 トーンコントロール回路付きなので弄って遊ぶには最適。しかも、つまみが並 ぶので視覚的にも効果があります。以下に参考文献を挙げておきます。 【参考文献】 ・無線と実験 1994.5 誠文堂新光社 セラミックカートリッジ6V6シングル プラス ロクハンスピーカー 長 真弓著

【写真左】裏はこんな感じです。いつでも開けれる様に木ネジ止めてあります。 裏蓋の一部をカットしてシャーシの後が使えるようにしました。 【写真右】中はこんな感じです。かなり貧相ですね。。。(^^;; 球は左から6X5GT,6V6G,6SL7GTです。V6はGT管の見栄えの方が良かったの でG管は諦めました。 5.部品 パーツについても球同様で、こういったオーディオからちょっと外れたお遊び のアンプを作るにあたり新たなパーツ購入は不要です。 日頃JUNK屋で発見し衝動買いしたパーツをインベントリも兼ねて投入です。

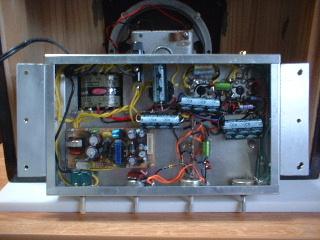

【写真左】 シャーシは250×150×40mmのサイズで内部はこんな感じです。VR,TC,電源 SWが並んでいます。 左下の基板がスイッチング電源でフィールド・コイルに供給しています。 【写真右】 シャーシを上から見た図です。出力トランスはHammond の125E型を使用し ています。 6.箱 箱は近くのホームセンターに行ってパイン集成材をカットしてもらい自分で組 み立てました。ここのデザインは自作マニアにとって一番楽しめるところで、ラ ジオのデザインを真似るのも良し、斬新的な形にするも良し、作る人の才能を発 揮するところではないでしょうか。 箱を作る時に注意した点は、あまり大きくしない事と見た目の縦横奥行きの寸 法比を自分のフィーリングにあわせる事でした。当初の予定ではスピーカの低音 を少し欲張って考えていたので奥行きが大きくなり過ぎてしまいました。結局、 後でシャーシのサイズに合う様寸法を詰め直しました。 また、箱の内部はスピーカが占める空間を考慮しないと巧く収まりませんので 出来上がりをイメージしながら実物を合わせていった方が良いと思います。 7.電源 Amp.の電源回路について特に言う事はないのですが、ラジオ用の電源トランス を使用したのでフィールド・コイルを駆動する為のタップが足りません。 そこでスピーカのフィールド・コイルに流す電流はスイッチング電源から別供 給する事にしました。 スイッチング電源は秋葉原で簡単に入手できるJUNK品で 12V1Aが1個400〜600 円くらいで売られています。 12V くらいの電圧を使うつもりでしたがフィールド・コイルがかなり発熱する ので10Vくらいに下げて使います。通常スイッチング電源には出力レベルを±10% くらいの範囲で微調整出来る半固定抵抗がついてますので、それを絞って電圧を 10Vに下げました。 8.感想 アンプが完成した後、先ず箱に入れず仮組み状態で試聴しました。無音時はハ ムが出ておりオーディオ用アンプなら対策を講じるところですが、そこはLo-Fi 思想、敢えて無視する事にしました。(^^) トーンコントロールは巧く利いており付けたの正解でした。音質の方は思いの 他Hi-Fiに出来上がってしまいCDプレーヤを繋いでもラジオっぽい音にはなりま せんでした。ナローレンジの入力トランスを使ってLo-Fiにするのも良いかもし れません。 いろんなジャンルを聴いてみましたが、'70〜'80年代の歌謡曲が一番「それ らしく」聞こえる様です。

【写真左】応用例としてAMチューナーを繋ぐとラジオに?! 注:未完成ですが(^^;;;;; 【写真右】おまけの画像。MAZDA製セラミック・スペーサの6V6G。 【参考文献】 ・無線と実験 1987.10 誠文堂新光社 昔懐かしい5球スーパー用キットを使ったAMチューナー 伊藤喜多男著