6BL8-6BQ5-5AR4 更新日:2010.6.3

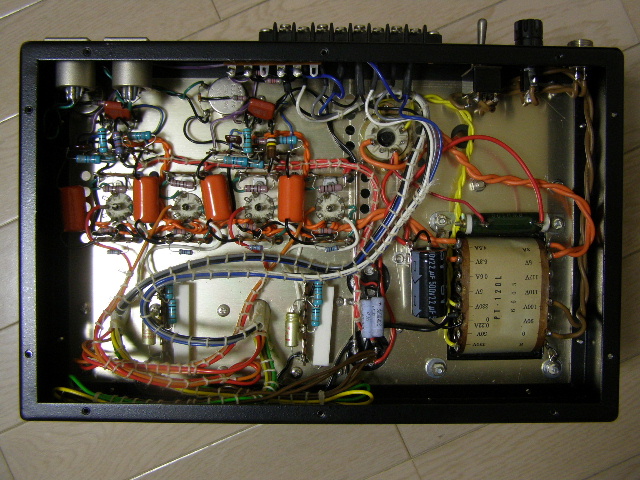

【序】 巷で話題のファインメットコアのトランスを使ったアンプを遅ればせながら作 りましたので紹介します。 数年前からファインメットコアという聞き慣れないコア材を使ったトランスの 広告を目にする様になり、「得たいの知れぬ物が何でこんなに高いんだ?」と気 にかけてしまったが最後、その内容を知るにつれてとても興味を抱くようになり ました。 実は以前から特殊なコア材を使ったトランスを試用してみたかったのですが、 価格と性能に疑いを持っていたので、なかなか手が出せないでいました。 特殊なコア材と言えばパーマロイコアやアモルファスが有名ですが、それらは 材質そのものに特徴があります。一方、コアの形状を改良したものとしては、ト ロイダルコア、カットコア、Rコア等があり、いずれも出力トランスとして製品 が出ており入手容易です。Rコアの材質は良く知りませんが、カットコアやトロ イダルコア同様に特殊な形状により高性能を得ている様で、価格もかなりお手頃 で食指が動いてしまいます。 【ファインメットコアのトランス】 ファインメットコアは日立金属さんの登録商標で、詳細に関しては日立金属さ んのHPに解り易い資料があります。 これによればパーマロイやアモルファスコアやパーマロイコアと同等の透磁率 でありながら高い飽和磁束密度を持ち他の従来のコアより優れた特性を持ってお り、応用分野も様々です。 さて、過去の自分のアンプ製作において特殊なコアを使ったアンプはなく、未 だパーマロイの音も知らないのが現状で、コアの材質の違いが音にどのような変 化をもたらすのかが知りたいと言うのがアンプ製作の動機です。 現在、ファインメットコアトランスを取り扱っている自分が良く利用する身近 なお店としてはノグチトランスさんとアンディクスオーディオさんがあり、そこ から絞り込みました。 シングルエンドのトランスは直流重畳というハンデがあり、磁気飽和を防ぐ為 にギャップを設けるのですが、そのギャップは交流、つまり音声信号に対しても 効いてしまうのでインダクタンスを高くする事はできません。そうなるとせっか くの透磁率の優位性をギャップで半減させては元も子もないので、シングルエン ドのトランスは選択肢から除外しました。 使用真空管はEL34と考えていましたが、5KΩのプッシュプルトランスはかなり 高額でお試しで失敗した時のリスクを考え、お値段手頃な8KΩのプッシュプルト ランスを選び、8KΩの負荷で使える一般的な球と言う事でオーソドックスに6BQ5 を選定しました。最大出力は 17W、負荷8KΩをターゲットとした場合、アンディ クスオーディオのFT-25Pが最適と言う事で出力段の構成はほぼ決まりました。 6BQ5の動作条件には 11W出力もありますので、その動作例に倣えばノグチトラ ンスのFM-12P-8kも使用可能です。 【回路】 原典回路は伊藤喜多男さんのアンプで、過去に製作済みの回路です。このHPを 訪問されている方々から見れば「またですか?」と失笑を買うのは覚悟の上の話 ですが、元々 LUXのトランスを使って作り直しを画策していた都合で部品を揃え ていたのでこうなりました。 参考文献に記事をお持ちの方は解ると思うのですが、MT管を美しく並べて作るア ンプもまた魅力的で、 '60年代のステレオコンポを思わせる様アンプを作りたか ったというのが動機です。 同記事では初段、位相分割段に E80CFを使用していますが同等管に6BL8があり ますのでそれを使い、E84Lの代わりに6BQ5を使いました。非常にシンプルに構成 出来、かつ6BQ5を有効に使えるとても良い回路です。 【シャーシ加工】 シャーシは鈴蘭堂のSL-8HGで手持ちのストック品を使用しました。販売中止と なる前に購入した物でEL34アンプを作り直す際に使用する予定だったものです。 シャンペンゴールドの天板に対し伏型のジャンクトランスと剥き出しの出力ト ランスでは映えない組合せですが、シルバーだともっと貧相になるので止めまし た。出来ればベージュのSL-8が良かったのですが、今更入手は出来ませんので諦 めました。 シャーシ加工はマンネリとも言えるスタイルで、フレーム前面に取り付ける部 品も過去に製作したアンプと同じ配置になっています。球と出力トランスの配置 は悩んだ末、参考文献の配置を若干変更しています。と言うのも、このファイン メットコアトランスはカバーなしの裸トランスだからです。透磁率の高いコアと 言う事は逆に言えば電磁ノイズの影響をとても受け易く、本来はシールドが施さ れた物を使った方が良いのですが、コスト削減のためそれがありません。 従って、配置は電源トランスやチョークトランスから極力離した方が良く、可 能であれば電源トランスは密閉型を使用した方が望ましいです。 それから手持ちのEL34用の電源トランスを利用した為、タップが330Vになって おり、チョークインプットでは250Vくらい、逆にコンデンサインプットでは360V も出てしまうので、整流後に抵抗を入れてドロップさせ使用しました。 使用部品は手持ちの部品が殆どで、新たに購入したのはファインメットコアト ランスと抵抗だけです。また、真空管もペア組みとは程遠い、テレフンケン、松 下、ロジャースのロゴが入ったEL84と6BQ5を寄せ集めの他国籍軍です。 せっかくのファインメットコアトランスなのにそんな事で良いのか?と怒られ そうですが、ハンパ物コレクションをいつまでも置いておく訳にもいかないので 有る物を使いました。 ちなみに伊藤喜多男さんのファンであれば6BQ5という呼び方ではなくて欧州名 のEL84と呼びたいところでしょうが、自分の場合は最近国産品嗜好が強くなって 来ているのであえて6BQ5アンプと呼んでいます。 組立てに関しては同じタイプのアンプを何台も組んでおりキットと殆ど変わら ない状況なのでここでは省略します。 【試聴】 客観性を疑われるかもしれませんが、どう試聴しても明らかにファインメット コアの音は違うなというのが正直な感想です。使用したスピーカーはコーラルの FLAT-10Ⅱという国産の安いユニットなのですが、今までに聴いた事が無いよう な音がしました。正直、古典球の力を借りずに安いスピーカーで高音質が得られ たのは初めてで、今まで使っていたトランスがいかに音質を損ねていたかが解り、 改めてトランスの重要性を認識した次第です。 今後ビンテージのユニットで再度音質確認をするのが楽しみになりました。 MT管が並ぶ様が美しい!! 【参考文献】 ・ 無線と実験 1989.3月号 誠文堂新光社 E84Lp.p.ステレオ・アンプリファイヤー 伊藤 喜多男著