[アンプ製作日記 SIEMENS F2a PushPullアンプ]

■■■ 真空管・パーツの紹介 2002.5.2 ■■■

左の写真はSIEMENSのF2aという4極ビーム型の真空管です。「無線と実験」

の古いバックナンバーによると、ヒーター電力だけでも6.3V2Aと強力で用途は

医療機器や映画館の音響装置に使われていたようです。同じくSIEMENS の真空

管にF2a11 というものがありますが、こちらはプロング(ピン)の形状が異なる

だけで、内部は全く同じです。 F2a11の方は放熱孔の開いたアルミベースによ

ってガラス球を浮かせ構造になっており換気がよくなっています。

それから、詳しい事情は判らないのですが、F2a には5極管構造になってい

るタイプもあり、文献によってはF2a を5極管として分類している場合もあり

ます。

この真空管を使ってPushPullアンプを製作するのですが、目標のスピーカが755Eなのでやはりここ

は手堅く業務用アンプを真似た回路で行きたいと思います。また、モノラルアンプの構成にするので

すが、同じ物を2台作るのもちょっと面白くないので方チャンネルをF2a11 にして、バリエーション

を楽しもうと思います。

幸いにもF2aとF2a11のソケット取り付け寸法が同じなので後から取替え可能です。

次に使用するパーツについて紹介します。

左の写真はSIEMENSのF2aという4極ビーム型の真空管です。「無線と実験」

の古いバックナンバーによると、ヒーター電力だけでも6.3V2Aと強力で用途は

医療機器や映画館の音響装置に使われていたようです。同じくSIEMENS の真空

管にF2a11 というものがありますが、こちらはプロング(ピン)の形状が異なる

だけで、内部は全く同じです。 F2a11の方は放熱孔の開いたアルミベースによ

ってガラス球を浮かせ構造になっており換気がよくなっています。

それから、詳しい事情は判らないのですが、F2a には5極管構造になってい

るタイプもあり、文献によってはF2a を5極管として分類している場合もあり

ます。

この真空管を使ってPushPullアンプを製作するのですが、目標のスピーカが755Eなのでやはりここ

は手堅く業務用アンプを真似た回路で行きたいと思います。また、モノラルアンプの構成にするので

すが、同じ物を2台作るのもちょっと面白くないので方チャンネルをF2a11 にして、バリエーション

を楽しもうと思います。

幸いにもF2aとF2a11のソケット取り付け寸法が同じなので後から取替え可能です。

次に使用するパーツについて紹介します。

[トランス] [シャーシ]

[トランス]タムラトランスです。左から、A-4004、F-2021、PC-3007です。

[シャーシ]鈴蘭堂のSL-8HGです。相変わらずですが。。。(^^;

[トランス] [シャーシ]

[トランス]タムラトランスです。左から、A-4004、F-2021、PC-3007です。

[シャーシ]鈴蘭堂のSL-8HGです。相変わらずですが。。。(^^;

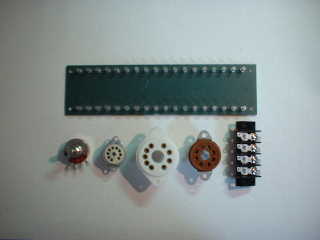

[パーツ1] [パーツ2]

[パーツ1]左がアーレン・ブラッドレーのソリッド抵抗、真ん中と右がドイツのEROのポリプロ

ピレン・コンデンサーです。

[パーツ2]上がターミナルボード。下が左から、NOBLEのボリューム、EBYのMTソケット、F2a用ソケ

ット、CINCHのオクタルソケット、サトーパーツの4Pターミナルです。

[パーツ1] [パーツ2]

[パーツ1]左がアーレン・ブラッドレーのソリッド抵抗、真ん中と右がドイツのEROのポリプロ

ピレン・コンデンサーです。

[パーツ2]上がターミナルボード。下が左から、NOBLEのボリューム、EBYのMTソケット、F2a用ソケ

ット、CINCHのオクタルソケット、サトーパーツの4Pターミナルです。

[パーツ3] [パーツ4]

[パーツ3]電源周りのパーツです。左から、HRSのAC用コネクタ、LITTELFUSEのヒューズホルダー、

電源スイッチ、ELNAのCerafine電解コンデンサ47uF×2,550Vです。

[パーツ4]アンプ内配線に使用する綿巻線。

これらのパーツは輸入物と国産物が入り混じっていますが、現在秋葉原で入手できる物で、デザイ

ンと自分のフィーリングに合った物を選んでいます。

[パーツ3] [パーツ4]

[パーツ3]電源周りのパーツです。左から、HRSのAC用コネクタ、LITTELFUSEのヒューズホルダー、

電源スイッチ、ELNAのCerafine電解コンデンサ47uF×2,550Vです。

[パーツ4]アンプ内配線に使用する綿巻線。

これらのパーツは輸入物と国産物が入り混じっていますが、現在秋葉原で入手できる物で、デザイ

ンと自分のフィーリングに合った物を選んでいます。

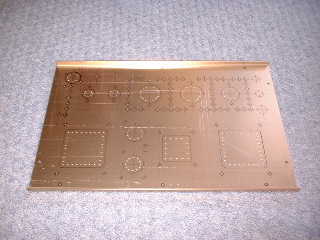

■■■ シャーシ加工 2002.6.15 ■■■

部品が揃ったところでシャーシの加工を開始します。

まず、SL-8HGシャーシについて簡単に説明しておきますと、サイズは350(W)

×55(H)×220(D)mm、天板パネルは2mm厚のアルミ板でアルマイト加工の処理が

施されていて長辺側が折り曲げてあり強度を確保しています。サイドのフレー

ムは同じく2mm厚、黒のレザートーン塗装のアルミです。底板は1.2mm厚、黒

つや消し塗装の鉄板です。

今回は天板に全ての部品を取り付けるつもりなのでフレームは加工しません。

部品が揃ったところでシャーシの加工を開始します。

まず、SL-8HGシャーシについて簡単に説明しておきますと、サイズは350(W)

×55(H)×220(D)mm、天板パネルは2mm厚のアルミ板でアルマイト加工の処理が

施されていて長辺側が折り曲げてあり強度を確保しています。サイドのフレー

ムは同じく2mm厚、黒のレザートーン塗装のアルミです。底板は1.2mm厚、黒

つや消し塗装の鉄板です。

今回は天板に全ての部品を取り付けるつもりなのでフレームは加工しません。

けがきが終わったあとセンターポンチで印をつけ加工を開始しますが、天板

に傷がつくとやる気が失せてしまうので紙を貼るなどして対策し、穴あけは最

深の注意をもって行います。余談ですが、鈴蘭堂の店員の方は作図した方眼紙

を糊で貼るとそのまま加工すると良いと言っておりました。

加工する時のコツはあせらずゆっくりと楽しみながらやることで、気が乗ら

ないときはやらない方が良いでしょう。

トランスやソケットのような大きな穴は小さめにあけておき、取り付ける部品を合わせながら鑢で

少しずつ削ります。 ちなみに、取り付けた部品で隠れる部分は少々のミスがあっても問題ありませ

ん。 しかし、放熱孔の様に一列に穴をあける場合はズレや断面のバリが目立つので、小さめの穴を

あけて鑢で中心を補正し、面取りをしたのち再度大きな穴をあけ直す様にします。

また、裏側からリーマで穴の内側を少し削ると更に切り口が目立たなくなります。

それから、ドリルの刃はケチらずマメに交換する事をお薦めします。切れ味の悪い刃はバリが多く

なったりズレ易くなります。

けがきが終わったあとセンターポンチで印をつけ加工を開始しますが、天板

に傷がつくとやる気が失せてしまうので紙を貼るなどして対策し、穴あけは最

深の注意をもって行います。余談ですが、鈴蘭堂の店員の方は作図した方眼紙

を糊で貼るとそのまま加工すると良いと言っておりました。

加工する時のコツはあせらずゆっくりと楽しみながらやることで、気が乗ら

ないときはやらない方が良いでしょう。

トランスやソケットのような大きな穴は小さめにあけておき、取り付ける部品を合わせながら鑢で

少しずつ削ります。 ちなみに、取り付けた部品で隠れる部分は少々のミスがあっても問題ありませ

ん。 しかし、放熱孔の様に一列に穴をあける場合はズレや断面のバリが目立つので、小さめの穴を

あけて鑢で中心を補正し、面取りをしたのち再度大きな穴をあけ直す様にします。

また、裏側からリーマで穴の内側を少し削ると更に切り口が目立たなくなります。

それから、ドリルの刃はケチらずマメに交換する事をお薦めします。切れ味の悪い刃はバリが多く

なったりズレ易くなります。

■■■ 組み立て開始 2002.7.3 ■■■

穴あけとレタリングが終わったところで、組み立て開始です。ここまで来る

とKitを組み立てるフィーリングで楽しめるようになりますが、部品の配置

と組み立てる順序を考えておかないと後で大変な事になります。

穴あけとレタリングが終わったところで、組み立て開始です。ここまで来る

とKitを組み立てるフィーリングで楽しめるようになりますが、部品の配置

と組み立てる順序を考えておかないと後で大変な事になります。

ソケットやスィッチなど軽いパーツから先に天板に取り付けていきます。

このとき、バインド捻子を使用すると見た目がきれいに仕上がります。

ソケットやスィッチなど軽いパーツから先に天板に取り付けていきます。

このとき、バインド捻子を使用すると見た目がきれいに仕上がります。

ここで、600Ω:600Ωの入力トランスを追加する事にし、写真の様なアルミ

のアングルを用いて天板に取り付けます。

また、ここの部分は配線が難しいので先に済ませておきます。

ここで、600Ω:600Ωの入力トランスを追加する事にし、写真の様なアルミ

のアングルを用いて天板に取り付けます。

また、ここの部分は配線が難しいので先に済ませておきます。

フレームに天板を取り付けた後でトランスを取り付け、いやこの場合はトラ

ンスにシャーシを取り付けるようにすると上手く行きます。

最後にトランスがシャーシに対して歪んで取り付けられていないか目で見

て確認します。

フレームに天板を取り付けた後でトランスを取り付け、いやこの場合はトラ

ンスにシャーシを取り付けるようにすると上手く行きます。

最後にトランスがシャーシに対して歪んで取り付けられていないか目で見

て確認します。

■■■ ターミナルボード組み立てとヒーター配線 2002.7.10 ■■■

部品はターミナルボードに取り付け、内部の配線が巧くまとまる様にします。

この時配線の引き回しを考えて、部品の配置を予め紙に書いて決めておきます。

これを怠ると部品の置き場所がなくなりシャーシ内部が混雑してきます。

また、NFB用のパーツはターミナルボードに取り付けず、交換・調整しやすい

様にラグ版に取り付けます。

それから、ターミナルボードは立て置きで、アルミアングルを加工し取り付け、

ついでにF2aのカソード用ホーロー抵抗を取り付けておきます。

部品はターミナルボードに取り付け、内部の配線が巧くまとまる様にします。

この時配線の引き回しを考えて、部品の配置を予め紙に書いて決めておきます。

これを怠ると部品の置き場所がなくなりシャーシ内部が混雑してきます。

また、NFB用のパーツはターミナルボードに取り付けず、交換・調整しやすい

様にラグ版に取り付けます。

それから、ターミナルボードは立て置きで、アルミアングルを加工し取り付け、

ついでにF2aのカソード用ホーロー抵抗を取り付けておきます。

ターミナルボードが取り付けられるかどうか確認した後、ヒーター配線を先に

済ませ、整流管を挿さずにヒーターが点灯するかどうか確認します。

ターミナルボードが取り付けられるかどうか確認した後、ヒーター配線を先に

済ませ、整流管を挿さずにヒーターが点灯するかどうか確認します。

真空管はソケットに最後まで挿すと抜く時が大変なので適度なところで止めて

通電します。特に F2aのベースはセラミック製なので、このソケットの様に丸ピ

ンをナットで固定するタイプに装着すると、ピンががっちり固定されてしまい、

その状態で横方向に力が加わると簡単にベースが割れてしまいます。

ヒーターが点灯したら、ソケットピンの電圧を測り、規定電圧になっている事

を確認します。

真空管はソケットに最後まで挿すと抜く時が大変なので適度なところで止めて

通電します。特に F2aのベースはセラミック製なので、このソケットの様に丸ピ

ンをナットで固定するタイプに装着すると、ピンががっちり固定されてしまい、

その状態で横方向に力が加わると簡単にベースが割れてしまいます。

ヒーターが点灯したら、ソケットピンの電圧を測り、規定電圧になっている事

を確認します。

■■■ 配線 2002.7.19 ■■■

ターミナルボードが完成して配線をするだけと思っていたのですが、電源配線

をどう引き回すか決めていませんでした。ターミナルボードを立て置きにしたの

で、電源配線は大きく迂回しなければなりません。それとデカップリングのコン

デンサの取り付け場所がありません。結局、ターミナルボードに穴を開け、そこ

から配線を通す事にし、ついでにデカップリングコンデンサも一緒に取り付け巧

く収まりました。アースのポイントは入力と平滑コンデンサーの-側の2点にし

ています。

綿巻線は申し分の無い素晴らしい線材ですが、曲げて配線する事が困難なため、写真のとおり配線は

散らばった状態になります。ここで、配線の結束を行うのですが、まだ動作テストが済んでおらず部

品の変更があるかもしれないのでそのままにしておきます。

さて、いよいよ電源投入となりますが、配線ミスの確認とシャーシ内の掃除は入念に行います。

(当たり前ですが。。。)

アンプを90度寝かせた状態で、プリアンプ、スピーカ、テスタを繋ぎ、電源電圧を測りながら電源

を投入します。この時、ここで気付いたのですが、 F2aのヒートアップは 5U4GBに比べかなり遅いので、

電源投入時、整流用の電解コンデンサに掛かる電源電圧はぐんぐん上昇し500V(トランスのタップは

360V)に達します。しばらくして F2aにプレート電流が流れ始めると400Vくらいに落ち着くのですが。。。

整流管は出来れば直熱管は避けた方が良いでしょう。デザインも考えると Z2cなどが良いかもしれ

ません。

入力VRを少しずつ上げていくと音が出てとりあえず一安心といったところです。この後音がおかし

いとかゲインが妙に足りないといった紆余曲折が有ったのですが、書く程の事では無いので省略します。

ターミナルボードが完成して配線をするだけと思っていたのですが、電源配線

をどう引き回すか決めていませんでした。ターミナルボードを立て置きにしたの

で、電源配線は大きく迂回しなければなりません。それとデカップリングのコン

デンサの取り付け場所がありません。結局、ターミナルボードに穴を開け、そこ

から配線を通す事にし、ついでにデカップリングコンデンサも一緒に取り付け巧

く収まりました。アースのポイントは入力と平滑コンデンサーの-側の2点にし

ています。

綿巻線は申し分の無い素晴らしい線材ですが、曲げて配線する事が困難なため、写真のとおり配線は

散らばった状態になります。ここで、配線の結束を行うのですが、まだ動作テストが済んでおらず部

品の変更があるかもしれないのでそのままにしておきます。

さて、いよいよ電源投入となりますが、配線ミスの確認とシャーシ内の掃除は入念に行います。

(当たり前ですが。。。)

アンプを90度寝かせた状態で、プリアンプ、スピーカ、テスタを繋ぎ、電源電圧を測りながら電源

を投入します。この時、ここで気付いたのですが、 F2aのヒートアップは 5U4GBに比べかなり遅いので、

電源投入時、整流用の電解コンデンサに掛かる電源電圧はぐんぐん上昇し500V(トランスのタップは

360V)に達します。しばらくして F2aにプレート電流が流れ始めると400Vくらいに落ち着くのですが。。。

整流管は出来れば直熱管は避けた方が良いでしょう。デザインも考えると Z2cなどが良いかもしれ

ません。

入力VRを少しずつ上げていくと音が出てとりあえず一安心といったところです。この後音がおかし

いとかゲインが妙に足りないといった紆余曲折が有ったのですが、書く程の事では無いので省略します。

■■■ Test Running と試聴 2002.7.21 ■■■

アンプが完成し落ち着いたところで、Test Runningを行います。つまりアンプ

のエージングです。

(このクソ暑いのに長時間 F2aに灯を入れっぱなしにするのです。。。)

また、エージングの間、試聴も兼ねて音質の傾向やスピーカとの相性を探ろう

と思います。ちなみに、本当の試聴は半年~1年くらい使ってみないと本当のと

ころは判りませんので、時間がかかります。

さて、モノラルしかないアンプを試聴する方法ですが、以前に製作したステレ

オ→モノラル変換バッファーアンプを使用します。このアンプは佐久間式アンプ

アンプが完成し落ち着いたところで、Test Runningを行います。つまりアンプ

のエージングです。

(このクソ暑いのに長時間 F2aに灯を入れっぱなしにするのです。。。)

また、エージングの間、試聴も兼ねて音質の傾向やスピーカとの相性を探ろう

と思います。ちなみに、本当の試聴は半年~1年くらい使ってみないと本当のと

ころは判りませんので、時間がかかります。

さて、モノラルしかないアンプを試聴する方法ですが、以前に製作したステレ

オ→モノラル変換バッファーアンプを使用します。このアンプは佐久間式アンプ

のタムラのTN-347を使い2つの音を1つにミキシングする方法を流用しています。

この方法だと、佐久間氏が言われるように実に自然で完璧なモノラルの信号にミ

キシングしてくれます。また、出力側も split巻線なので、位相反転回路なしに

Pushpull回路に繋げる事が出来ます。私の場合は、12BH7AパラPushPullで受け、

同じくタムラのA-4734で 600Ωに変換出力しています。

のタムラのTN-347を使い2つの音を1つにミキシングする方法を流用しています。

この方法だと、佐久間氏が言われるように実に自然で完璧なモノラルの信号にミ

キシングしてくれます。また、出力側も split巻線なので、位相反転回路なしに

Pushpull回路に繋げる事が出来ます。私の場合は、12BH7AパラPushPullで受け、

同じくタムラのA-4734で 600Ωに変換出力しています。

次に試聴するスピーカはKLL42006とALTEC 755Eです。755Eの他にも409Bなどがあ

るのですが、今 BOXに取り付けてあるのは755Eです。KLL42006は一本だけ持って

いるので今回の試聴には最適です。

[vs 755E]

先ず、第一の印象ですが、非常に落ち着いた雰囲気のある音でかつキレがあります。さすがに音響用

として作られた球だけのことはあり、間違ってもおかしな音質では無いと思います。手持ちの EL-34ア

ンプや300Bアンプと比較しても格がかなり上の様です。

[vs KLL42006]

マーラー「大地の歌」を聴いてみましたが、さすがにこの組み合わせは最適であると感じました。

特に、歌の部分での声の質感は独特の雰囲気を持っています。以前、 WE-205Dアンプを繋げた時に感じ

たパワー不足は感じられずスピーカーを鳴らしきっており、高低音とも不足は全く感じられません。

やはり、このスピーカーは素人考えの直熱管シングルアンプ程度では鳴らしきる事は出来ないのかも知

れません。それに、狭い部屋も全く向かないようです。

次に、ジョンコルトレーンを聴いてみました。JAZZの様なジャンルは不向きかな?とも思っていまし

たがまんざらでもないなと言うのが正直なところです。

ちなみに、アンプ製作直後はFOSTEX FE-103Eに繋いで鳴らしていたのですが、信じられないくらい素

晴らしい音で鳴っていた事を付け加えておきます。

次に試聴するスピーカはKLL42006とALTEC 755Eです。755Eの他にも409Bなどがあ

るのですが、今 BOXに取り付けてあるのは755Eです。KLL42006は一本だけ持って

いるので今回の試聴には最適です。

[vs 755E]

先ず、第一の印象ですが、非常に落ち着いた雰囲気のある音でかつキレがあります。さすがに音響用

として作られた球だけのことはあり、間違ってもおかしな音質では無いと思います。手持ちの EL-34ア

ンプや300Bアンプと比較しても格がかなり上の様です。

[vs KLL42006]

マーラー「大地の歌」を聴いてみましたが、さすがにこの組み合わせは最適であると感じました。

特に、歌の部分での声の質感は独特の雰囲気を持っています。以前、 WE-205Dアンプを繋げた時に感じ

たパワー不足は感じられずスピーカーを鳴らしきっており、高低音とも不足は全く感じられません。

やはり、このスピーカーは素人考えの直熱管シングルアンプ程度では鳴らしきる事は出来ないのかも知

れません。それに、狭い部屋も全く向かないようです。

次に、ジョンコルトレーンを聴いてみました。JAZZの様なジャンルは不向きかな?とも思っていまし

たがまんざらでもないなと言うのが正直なところです。

ちなみに、アンプ製作直後はFOSTEX FE-103Eに繋いで鳴らしていたのですが、信じられないくらい素

晴らしい音で鳴っていた事を付け加えておきます。

■■■ 追記 仕上げ 2002.7.21 ■■■

このアンプを作り上げてから半年が経ちました。仕上げとし底板のタップを切りなおしゴム足をSLシ

リーズ用の足に交換しました。それから、マジックで天板の内側に自分のサインを入れました。いわば

自分の銘を本体に入れて職人気取りというわけです。(^^;;;

先日、F2aの予備球を購入しましたが、最近はイエローリボンが無いロット№不明の中古物が出回って

います。見てくれは悪いのですがF2aには変わりなく問題無いようです。

ここ最近はF2aアンプを使用していますが、エージングが進んできたのか申し分ない音に仕上がって

きました。

|  左の写真はSIEMENSのF2aという4極ビーム型の真空管です。「無線と実験」

の古いバックナンバーによると、ヒーター電力だけでも6.3V2Aと強力で用途は

医療機器や映画館の音響装置に使われていたようです。同じくSIEMENS の真空

管にF2a11 というものがありますが、こちらはプロング(ピン)の形状が異なる

だけで、内部は全く同じです。 F2a11の方は放熱孔の開いたアルミベースによ

ってガラス球を浮かせ構造になっており換気がよくなっています。

それから、詳しい事情は判らないのですが、F2a には5極管構造になってい

るタイプもあり、文献によってはF2a を5極管として分類している場合もあり

ます。

この真空管を使ってPushPullアンプを製作するのですが、目標のスピーカが755Eなのでやはりここ

は手堅く業務用アンプを真似た回路で行きたいと思います。また、モノラルアンプの構成にするので

すが、同じ物を2台作るのもちょっと面白くないので方チャンネルをF2a11 にして、バリエーション

を楽しもうと思います。

幸いにもF2aとF2a11のソケット取り付け寸法が同じなので後から取替え可能です。

次に使用するパーツについて紹介します。

左の写真はSIEMENSのF2aという4極ビーム型の真空管です。「無線と実験」

の古いバックナンバーによると、ヒーター電力だけでも6.3V2Aと強力で用途は

医療機器や映画館の音響装置に使われていたようです。同じくSIEMENS の真空

管にF2a11 というものがありますが、こちらはプロング(ピン)の形状が異なる

だけで、内部は全く同じです。 F2a11の方は放熱孔の開いたアルミベースによ

ってガラス球を浮かせ構造になっており換気がよくなっています。

それから、詳しい事情は判らないのですが、F2a には5極管構造になってい

るタイプもあり、文献によってはF2a を5極管として分類している場合もあり

ます。

この真空管を使ってPushPullアンプを製作するのですが、目標のスピーカが755Eなのでやはりここ

は手堅く業務用アンプを真似た回路で行きたいと思います。また、モノラルアンプの構成にするので

すが、同じ物を2台作るのもちょっと面白くないので方チャンネルをF2a11 にして、バリエーション

を楽しもうと思います。

幸いにもF2aとF2a11のソケット取り付け寸法が同じなので後から取替え可能です。

次に使用するパーツについて紹介します。

部品が揃ったところでシャーシの加工を開始します。 まず、SL-8HGシャーシについて簡単に説明しておきますと、サイズは350(W) ×55(H)×220(D)mm、天板パネルは2mm厚のアルミ板でアルマイト加工の処理が 施されていて長辺側が折り曲げてあり強度を確保しています。サイドのフレー ムは同じく2mm厚、黒のレザートーン塗装のアルミです。底板は1.2mm厚、黒 つや消し塗装の鉄板です。 今回は天板に全ての部品を取り付けるつもりなのでフレームは加工しません。

けがきが終わったあとセンターポンチで印をつけ加工を開始しますが、天板 に傷がつくとやる気が失せてしまうので紙を貼るなどして対策し、穴あけは最 深の注意をもって行います。余談ですが、鈴蘭堂の店員の方は作図した方眼紙 を糊で貼るとそのまま加工すると良いと言っておりました。 加工する時のコツはあせらずゆっくりと楽しみながらやることで、気が乗ら ないときはやらない方が良いでしょう。 トランスやソケットのような大きな穴は小さめにあけておき、取り付ける部品を合わせながら鑢で 少しずつ削ります。 ちなみに、取り付けた部品で隠れる部分は少々のミスがあっても問題ありませ ん。 しかし、放熱孔の様に一列に穴をあける場合はズレや断面のバリが目立つので、小さめの穴を あけて鑢で中心を補正し、面取りをしたのち再度大きな穴をあけ直す様にします。 また、裏側からリーマで穴の内側を少し削ると更に切り口が目立たなくなります。 それから、ドリルの刃はケチらずマメに交換する事をお薦めします。切れ味の悪い刃はバリが多く なったりズレ易くなります。

穴あけとレタリングが終わったところで、組み立て開始です。ここまで来る とKitを組み立てるフィーリングで楽しめるようになりますが、部品の配置 と組み立てる順序を考えておかないと後で大変な事になります。

ソケットやスィッチなど軽いパーツから先に天板に取り付けていきます。 このとき、バインド捻子を使用すると見た目がきれいに仕上がります。

ここで、600Ω:600Ωの入力トランスを追加する事にし、写真の様なアルミ のアングルを用いて天板に取り付けます。 また、ここの部分は配線が難しいので先に済ませておきます。

フレームに天板を取り付けた後でトランスを取り付け、いやこの場合はトラ ンスにシャーシを取り付けるようにすると上手く行きます。 最後にトランスがシャーシに対して歪んで取り付けられていないか目で見 て確認します。

部品はターミナルボードに取り付け、内部の配線が巧くまとまる様にします。 この時配線の引き回しを考えて、部品の配置を予め紙に書いて決めておきます。 これを怠ると部品の置き場所がなくなりシャーシ内部が混雑してきます。 また、NFB用のパーツはターミナルボードに取り付けず、交換・調整しやすい 様にラグ版に取り付けます。 それから、ターミナルボードは立て置きで、アルミアングルを加工し取り付け、 ついでにF2aのカソード用ホーロー抵抗を取り付けておきます。

ターミナルボードが取り付けられるかどうか確認した後、ヒーター配線を先に 済ませ、整流管を挿さずにヒーターが点灯するかどうか確認します。

真空管はソケットに最後まで挿すと抜く時が大変なので適度なところで止めて 通電します。特に F2aのベースはセラミック製なので、このソケットの様に丸ピ ンをナットで固定するタイプに装着すると、ピンががっちり固定されてしまい、 その状態で横方向に力が加わると簡単にベースが割れてしまいます。 ヒーターが点灯したら、ソケットピンの電圧を測り、規定電圧になっている事 を確認します。

ターミナルボードが完成して配線をするだけと思っていたのですが、電源配線 をどう引き回すか決めていませんでした。ターミナルボードを立て置きにしたの で、電源配線は大きく迂回しなければなりません。それとデカップリングのコン デンサの取り付け場所がありません。結局、ターミナルボードに穴を開け、そこ から配線を通す事にし、ついでにデカップリングコンデンサも一緒に取り付け巧 く収まりました。アースのポイントは入力と平滑コンデンサーの-側の2点にし ています。 綿巻線は申し分の無い素晴らしい線材ですが、曲げて配線する事が困難なため、写真のとおり配線は 散らばった状態になります。ここで、配線の結束を行うのですが、まだ動作テストが済んでおらず部 品の変更があるかもしれないのでそのままにしておきます。 さて、いよいよ電源投入となりますが、配線ミスの確認とシャーシ内の掃除は入念に行います。 (当たり前ですが。。。) アンプを90度寝かせた状態で、プリアンプ、スピーカ、テスタを繋ぎ、電源電圧を測りながら電源 を投入します。この時、ここで気付いたのですが、 F2aのヒートアップは 5U4GBに比べかなり遅いので、 電源投入時、整流用の電解コンデンサに掛かる電源電圧はぐんぐん上昇し500V(トランスのタップは 360V)に達します。しばらくして F2aにプレート電流が流れ始めると400Vくらいに落ち着くのですが。。。 整流管は出来れば直熱管は避けた方が良いでしょう。デザインも考えると Z2cなどが良いかもしれ ません。 入力VRを少しずつ上げていくと音が出てとりあえず一安心といったところです。この後音がおかし いとかゲインが妙に足りないといった紆余曲折が有ったのですが、書く程の事では無いので省略します。

アンプが完成し落ち着いたところで、Test Runningを行います。つまりアンプ のエージングです。 (このクソ暑いのに長時間 F2aに灯を入れっぱなしにするのです。。。) また、エージングの間、試聴も兼ねて音質の傾向やスピーカとの相性を探ろう と思います。ちなみに、本当の試聴は半年~1年くらい使ってみないと本当のと ころは判りませんので、時間がかかります。 さて、モノラルしかないアンプを試聴する方法ですが、以前に製作したステレ オ→モノラル変換バッファーアンプを使用します。このアンプは佐久間式アンプ

のタムラのTN-347を使い2つの音を1つにミキシングする方法を流用しています。 この方法だと、佐久間氏が言われるように実に自然で完璧なモノラルの信号にミ キシングしてくれます。また、出力側も split巻線なので、位相反転回路なしに Pushpull回路に繋げる事が出来ます。私の場合は、12BH7AパラPushPullで受け、 同じくタムラのA-4734で 600Ωに変換出力しています。

次に試聴するスピーカはKLL42006とALTEC 755Eです。755Eの他にも409Bなどがあ るのですが、今 BOXに取り付けてあるのは755Eです。KLL42006は一本だけ持って いるので今回の試聴には最適です。 [vs 755E] 先ず、第一の印象ですが、非常に落ち着いた雰囲気のある音でかつキレがあります。さすがに音響用 として作られた球だけのことはあり、間違ってもおかしな音質では無いと思います。手持ちの EL-34ア ンプや300Bアンプと比較しても格がかなり上の様です。 [vs KLL42006] マーラー「大地の歌」を聴いてみましたが、さすがにこの組み合わせは最適であると感じました。 特に、歌の部分での声の質感は独特の雰囲気を持っています。以前、 WE-205Dアンプを繋げた時に感じ たパワー不足は感じられずスピーカーを鳴らしきっており、高低音とも不足は全く感じられません。 やはり、このスピーカーは素人考えの直熱管シングルアンプ程度では鳴らしきる事は出来ないのかも知 れません。それに、狭い部屋も全く向かないようです。 次に、ジョンコルトレーンを聴いてみました。JAZZの様なジャンルは不向きかな?とも思っていまし たがまんざらでもないなと言うのが正直なところです。 ちなみに、アンプ製作直後はFOSTEX FE-103Eに繋いで鳴らしていたのですが、信じられないくらい素 晴らしい音で鳴っていた事を付け加えておきます。