5,中川氏の時代【1600年〜明治】

元々は摂津の源氏一族の名門。(源頼朝、足利尊氏、武田氏等の河内源氏とは別流)

藩祖清秀は切支丹大名、秀吉を助け明智光秀を倒すも賤ヶ岳で柴田勝家の甥佐久間盛政と戦い討死。

マニラ追放の高山右近は清秀の従兄弟、千利休の高弟・古田織部は清秀の義兄。(後、織部の娘婿を家老に登用)

右近の子供の一人は豊後に。(大友義統を頼る、豊後高山氏の祖。岡藩にも一族か?)

摂津から播州三木に移されるも朝鮮での当主秀政が討死によりまたも国替えに。

清秀の次男秀成が4000人の大行列で竹田に入る。岡藩7万石が領地(現在の竹田市&豊後大野市&七瀬川流域)。

赤岩峠から竹田入り、城下町を挾田から現在の地に移し京都を模した新しい町作り。

武家屋敷の多くは岡城周辺の台地上に。家老屋敷は城内、滑瀬の白滝川北岸には足軽屋敷があった。

従って町中には武家屋敷が少ない、竹田は商人の町だった。旧城下町挾田にも武家屋敷街が。

英雄寺に秀成の妻・鬼姫の父佐久間盛政を供養。境内には朝鮮から持ち帰った牡丹の花が今も開く。

中川神社に清秀、秀政、秀成公を祀る。中川氏の菩提寺は英雄寺の隣の碧雲寺。

岡城下を流れる稲葉川、その北岸の旧豊岡村は三木とその隣国但馬・豊岡を偲んで名付けたと思われます。

三代久清は岡山から熊澤蕃山を招き城原井路、緒方井路などを造る。農地化、植林&鉱山開発などを進めた。

サンチャゴ施療院の鐘を長崎から密かに運び城内に隠匿。一方で切支丹弾圧を開始。

福井を追われ大分・府内に流罪になった松平忠直(将軍秀忠の甥)の関与?も疑われている。

忠直の面倒見は岡藩が命じられた。一説では忠直はイグナチオの洗礼名を持つ切支丹。

1637年島原の乱以降切支丹大名(長崎大村氏、福岡黒田氏など)は皆棄教して弾圧に走った。

島原の乱は宇土・小西氏、島原・有馬氏らの切支丹大名の旧臣が中核の切支丹一揆でもある。

天草四郎は小西氏の祐筆の子で本名は増田四郎 → 信者らは戦いの後天草&五島列島に。

娘のために北鎌倉に東渓院を造る。くるす門の残る光照寺の周辺・北鎌倉・小袋谷には隠れ切支丹集落が。

鉄砲密造・試射、家臣総動員の大軍事訓練など幕府に対抗を図るも幕府隠密に察知されて酒井大老に隠居を命じられた。

豊後の国は松平一門、譜代大名の小藩や日田天領に細分割されて外様・中川藩などの監視体制がしかれた。

その後改易などを逃れて明治時代に至る。

鹿狩りと称した三宅山などでの大軍事訓練は幕末まで続けた。270mの幕末・大絵巻が今も残る。

6,江戸末期

竹田は東九州の最大都市に(推定人口1万人)。

文人画家田能村竹田などをを輩出する。友人・頼山陽も竹田を訪れている。

幕末新しい藩主に井伊家、藤堂家などの譜代大名から養子を迎え小河一敏、廣瀬重武らの勤王派を弾圧。

小河(家老格・元締)らは西郷隆盛らと親交、寺田屋では桂小五郎とともにあやうく難を逃れる。

その結果、明治維新にはやや乗り遅れた感。(小河一敏は知事、廣瀬重武は裁判官に)

7,明治時代

明治10年西南戦争の戦場に。熊本田原坂で破れた西郷軍の再起策として野村忍介に2000人が与えられ日向口

から進入して大分を目指した。熊本鎭台から派遣された政府軍との間で激戦に。

騎群峠、法師山、滝の上などで戦闘、最終決戦場は300年前と同じ鬼ヶ城・茶屋の辻。西郷軍千人塚が残る。

中川神社から発射された砲弾などで竹田市街のほぼ全家屋1500戸が焼失した。

西郷軍に強制徴用された400名などもいたようです。協力を拒否して処刑された藤丸警部像が西光寺に。

西郷軍本部は岡神社横の台地(現・子羊幼稚園)に置かれた。臼杵〜延岡へと敗走。

軍神廣瀬武夫(廣瀬重武の次男)、天才作曲家滝廉太郎(日出藩家老の息子)、彫刻家朝倉文夫などが輩出した主要人物。

日銀総裁・一万田尚人、終戦時の陸軍大将・阿南惟幾などもそのルーツは竹田に。

☆今は過疎に悩む竹田もかっては文化の先進地域、要衝の地であるために幾多の戦いもありました。

今に残るその歴史の残り香を味わって頂きたいものです。

1,竹田の歴史への登場は景行天皇の熊襲・土蜘蛛退治【西暦130年頃】

宮処野神社(久住町都野)、城原神社(城原)はその御座所跡との言い伝え。

ただし実在の人物かは疑問。(景行天皇は草薙の剣の日本武尊の父だそうですが)

大分川源流域のこの辺りに古くから人里があったことは確かそうです。

2,1200年以前は大神一族 緒方氏が支配【800年?〜1200年】

宇佐神宮(752年創設・応神天皇を祀る)の宮司が武士化して豊後の国の支配者にと伝わる。

長湯籾山神社などがその枝社?、祖母山に住む大蛇の子などの伝説も。(神原に穴森&健男日子神社)

代表的人物は緒方三郎惟栄、緒方にその館があった。

他には阿南氏、賀来氏など・・・。後、大友氏が養子を送り込みその家臣として存続した家が多い。

大友氏の養子を拒否した一族は佐伯に封じられ更に四国伊予、岡山へと流れる。子孫に大坂適塾・緒方洪庵など。

日本全国の緒方(色んなオガタ・尾形など)姓のルーツと言われています。

緒方三郎は源義経を迎え鎌倉幕府と戦うために岡城を築城したと伝えられる。嵐で船が難破して計画は挫折。

義経一行は北陸路を奥州平泉に。義経・弁慶は藤原泰衡に討たれ、その奥州藤原氏も頼朝によって滅ぶ。

3,鎮西八郎為朝の九州占領【1150年頃】

源義朝(頼朝の父)の弟で弓の名手と伝えられる。勝手に九州を制覇、後兄と戦い伊豆へ流罪に。

竹田に騎群峠城、清川に室生寺などを造った。

4,大友氏の支配【1200年〜1600年】

頼朝の隠し子?とも言われる大友能直(箱根東麓・大友郷の小領主 ;一族は秦野、田原などを拠点)が豊後守護職に。

他に房総・結城氏(→福井松平氏)、薩摩・島津氏説も・・北条氏を恐れて?誰も名乗りでず。

大分川沿いの寒田神社は故郷相模・松田の寒田神社を模して建立したと思われます。

大神一族を高崎山、神角寺山等で駆逐し大分・府内に大友館を築く。戦国末期・宗隣の頃に中・北九州をほぼ制覇。

中国毛利氏、肥前龍造寺(鍋島)氏、薩摩島津氏らと対峙。

大友60支族に拡大 一万田、志賀、入田、戸次・片賀瀬、朽網・長湯・氏(初期の分家筋・加判衆)が竹田周辺を支配した。

本家以外は大友姓を名乗らず領地名を。養子を送り込み家臣とした大神氏の一族と併せて豊後の地名をほぼ網羅。

九州一円にも阿蘇(肥後)、菊池(肥後)、立花(筑後)、門司(豊前・同族)、宗像(筑前)?などの一族筋があった。

竹田は志賀氏の領土、志賀(朝地)→騎群峠(城下町・玉来)→岡城(同・挾田)と本拠地を移す。

21代?宗隣はフランシスコの洗礼名の切支丹大名、その外孫にあたる岡城主志賀親次も切支丹(ドン・パウロ)だった。

宗隣の居城だった臼杵の港や長湯巧網(たくみ現・原地区?)には多くの切支丹信者がいた。

九州の覇権を廻り島津氏と豊薩戦争に。

4万の大軍で全ての軍船に十字の旗を掲げさながら十字軍の出発で臼杵から延岡に出陣したが日向耳川で大敗。

日向、肥後、肥前、島原を抑えた島津軍に攻め込まれ四国・長曽我部氏らの連合軍と共に戦った戸次川合戦でも大敗。

(長曽我部信親が奮戦して討死、島津軍に届けられた遺体を戸次の川岸に埋葬。大友家の当主・義統は宇佐近辺まで敗走)

織田信長が烏帽子親の嫡男を失い四国の雄・長曽我部氏は衰退。関ヶ原の後改易となり領国土佐は山内一豊に。

臼杵城の大友宗隣は大坂城に走り秀吉に島津征伐を要請、秀吉、秀長を大将とする二派20万の大軍が九州に。

劣勢の中、志賀親次は岡城下滑瀬&鬼ヶ城の三度の決戦で島津義弘の3万余の軍勢を千名で破り名をあげた。

島津義弘は朝鮮で1万の軍勢で20万の敵に勝利、関ヶ原では東軍中央突破でも知られる猛将。

緒方一族の後裔・佐伯惟定も栂牟礼城&日向路で奮戦、共に秀吉から朱印状。惟定は大友氏改易後は藤堂氏に仕えた。

朝鮮の役で宗隣の子義統が敵前逃亡を叱責されて秀吉により改易。紆余曲折の後、肥後・松野家が幕府高家として名を継ぐ。

一門・家臣の多くは刀を捨て農民に、帆足・羽田野氏など・・・。一族立花氏(旧・戸次氏)のみ柳川藩主として残る。

志賀親次(善)は福島正則、小早川秀秋、加藤忠広と仕えたがいずれも改易・断絶、最後は細川氏普請奉行に。

関ヶ原の折、義統はお家再興の戦いを別府・石垣原に起こすも、この機に九州制圧を目指した黒田如水軍に敗れた。

立花氏を辞して馳せ参じた吉弘統幸が奮戦して一時は優勢も結局は敗北。別府に討死した吉弘を祀る吉弘神社がある。

岡藩に召し抱えられた義統の伯父田原親賢も岡藩クルス十字の軍旗を持って参戦。突然の事態に岡藩は窮地に。

岡藩は西軍・太田氏の臼杵城を攻めて面目を保つ。帰参した田原親賢は佐賀関で討死。

☆田原氏は杵築・宇佐が旧領地、宗隣の義兄で日向攻めの総大将と伝えられる。(宗隣は延岡で布教に専念とか)

★黒田如水軍は水俣まで進軍も関ヶ原が一日で終わり撤退に。筑前博多に大加増・移封を喜ぶ息子長政を叱った。

毛利輝元に誘われて西軍についた義統を息子が人質となっている東軍にと説得したが義統は聞き入れず。

朝鮮平壌で小西行長を見捨てて共に退却しながらお咎めを受けなかった黒田氏への不信感?か。

北鎌倉光照寺のくるす門と梁にある中川クルス紋

竹田歴史資料館・本町

竹田の歴史資料が収められています。

2010年には正面に廣瀬武夫像も建立。

☆廣瀬武夫一口メモ☆

大友氏に養子組入れされ途絶した肥後・菊池氏の後裔と伝わる。薩摩・西郷(東郷、本郷)隆盛氏らと同族。

西南戦争で茶屋の辻の生家が焼失して10才で弟妹と裁判官となった父重武の任地・飛騨高山に。

海軍に入り6年間をロシア駐在武官として過ごした親露派。父は退官後下川の滝邸・郡長官舎の隣に戻る。

日露戦争旅順港閉塞作戦で名誉の戦死。中佐に特進し昭和10年軍神として市内廣瀬神社に祀られる。

軍人としてよりも人格高潔の人として知られる。

12才年下の滝廉太郎と竹田で会い以後親交。一級下の名参謀・秋山真之とは共に下宿などもしている。

日本人初の馬そりによるシベリア横断。柔道の達人、死後講道館嘉納治五郎から名誉6段に。

★詳しくは司馬遼太郎「坂の上の雲」を参照・・・正岡子規も登場。

竹田の歴史ミニ知識・編

【参考資料】

①大友氏の最大版図 推定200万石(徳川家康の江戸移封時に匹敵。4万人の軍勢を動員可能)

武田信玄の上洛・尾張出陣時の最大版図(甲斐・信濃・駿東)は120万石だった。

豊後 〜 本拠地・府内大分(大友館)&臼杵(丹生島;門司で毛利軍に敗れた後宗隣が築城)

島津征伐後は豊後一国に。志賀親次が加判衆(家老)筆頭として叔父義統を支えた。

島津氏に内応した一族・入田氏は薩摩に、一万田氏は熊本に。筑前・筑後立花氏は独立して分裂。

志賀氏は宗隣の娘婿の父が島津側につき若冠18才の子・親次との戦いに。父は敗れて自刃。

☆島津との豊薩戦争には反対論が多かった。〜切支丹に傾倒する宗隣・義統親子への不信も。

特に中国・毛利氏、佐賀・龍造寺氏と対峙していた立花(戸次)道雪は無謀だと強硬に反対。

戦後、竹田・戸次氏は立花氏を頼り筑後へ、家老として仕えた。

宇佐、玖珠等からの4万人を動員した言われる日向攻めでの統制力不足・大敗北で不満は極限に。

日向飫肥・伊東氏と島津氏の争いに介入も島津軍の力を過小評価?していた面も。

大友、島津、伊東氏はともに鎌倉幕府から派遣された守護職。伊東(工藤)氏の出自は伊豆半島。

豊前 〜 黒田氏→細川氏→ 中津・奥平藩&小倉・小笠原藩【ともに徳川譜代大名】

筑前 〜 小早川氏(隆景、秀秋)→福岡・黒田藩・・小早川秀秋(秀吉の妻おねの甥)は関ヶ原の裏切の後大加増で岡山へ。

関が原の三年後家老稲葉正成(春日の局おふくの夫)も去り狂死?断絶。大谷善継の呪いとも。

筑前・名島で家老格2千石だった志賀親次の関与は不明・・・最後、細川氏では200石らしいが。

筑後 〜 →久留米・有馬藩(島原有馬氏とは別流)&柳川・立花藩

肥後 〜 佐々(成政)氏→加藤(清正、忠広)氏&小西(行長)氏 →熊本・細川藩

熊本の加藤清正【武闘派】と宇土の切支丹大名小西行長【堺の薬商人出身】は不仲で朝鮮では戦陣争い。

関ヶ原では敵味方に分かれて戦った。行長は石田三成らとともに京都で処刑され宇土は清正の領地に、

天草は唐津・寺沢氏に与えられた。→島原・松倉氏とともに過酷な租税などで島原の乱へと・・・。

清正の息子加藤忠広は徳川家光により弟・忠長の謀反に荷担として改易に。最後は細川氏。

日向・延岡 〜延岡藩・・大友氏以外の諸氏(龍造寺・鍋島、長崎・大村、島原・有馬、人吉・相良、伊東氏など)は領土安堵。

②江戸時代の豊後の国 およそ50万石?

岡藩 中川氏7万石(新田開発、鉱山収入などで実高10万石とも)

領内に熊本藩参勤交代路飛び地(久住、今市、野津原&府内・鶴崎)

杵築藩 能見松平氏・・徳川一門

日出藩 木下氏・・秀吉の妻おねの実家;滝廉太郎の父は日出藩家老だった。

岡山にも同流・木下氏、緒方一族佐伯氏はここに仕えた。

府内藩 大給松平氏・・徳川一門

能見松平氏と交互に参勤交代とされ国許を空けないようにしていた。

豊後高田 島原深溝松平藩飛び地・・徳川一門

3万7千人の一揆軍が全滅した島原の乱後の荒廃した島原の再建にあたる。高田は食料供給地?。

臼杵藩 稲葉氏5万石・・春日の局おふくの実家&婚家、小田原藩は息子稲葉正勝の早世で大久保氏に。

おふくは明智光秀の従兄弟で家老・斉藤利三の娘、母の実家に戻り稲葉正成と結婚。

家光の乳母になる際に離婚の形をとった。息子正勝のみを伴う、正式名は斉藤ふく。

☆宗隣が築いた臼杵城(丹生島)は難攻不落の城。豊後の雄藩として岡藩と協力関係。

佐伯藩 毛利氏・・毛利輝元により森氏から改名。日田から当時は辺境の佐伯に移封。

豊後森藩 久留島氏・・岡に上がった伊予来島(村上)水軍

天領日田 幕府代官所が九州一円の外様大名(黒田、鍋島、細川、島津、中川氏等)に目を光らせる

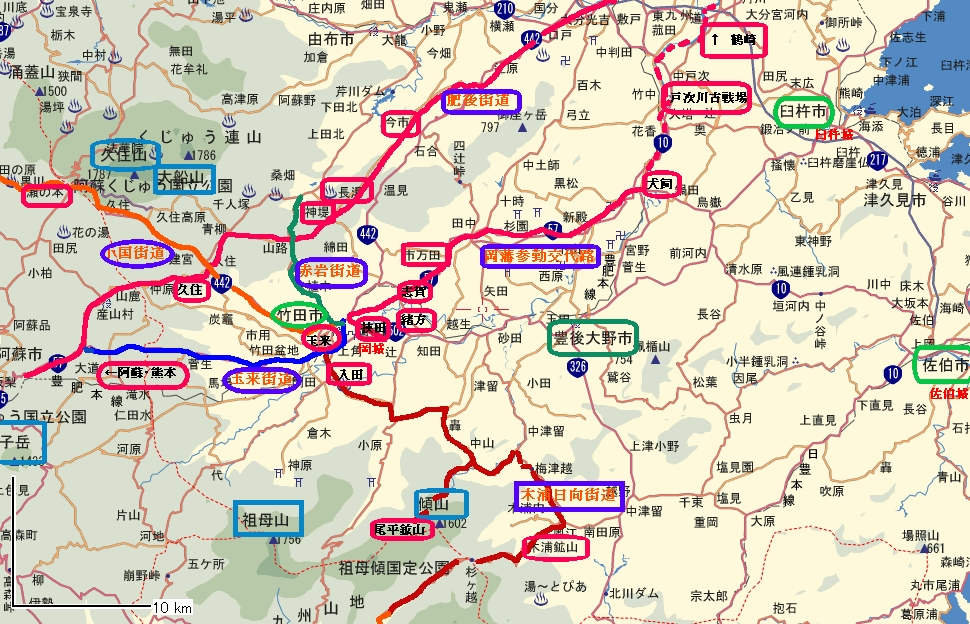

③旧街道(江戸時代)

肥後街道 熊本藩参勤交代路

熊本〜肥後大津〜内牧〜坂梨〜久住〜四口(長湯)〜七瀬川〜鶴崎の長い道。

岡城にも時折立ち寄る。玉来街道沿いのお茶を振る舞った峠道が現在の「茶屋の辻」

岡城大手門を挾田口から滑瀬口に移したのは加藤清正の助言によるとか。

幕末に勝海舟と坂本龍馬の師弟が長崎へと向かった道。佐賀関に上陸。

玉来街道 肥後街道から竹田へ

坂梨〜玉来〜鬼ヶ城〜茶屋の辻〜竹田・下川

豊薩戦争の主力・島津義弘軍は玉来街道から進入。〜入田、片ヶ瀬から岡城に。

津賀牟礼城→戸次城→岡城攻略に失敗後は殿軍を残して長湯・玖珠方面に向かった。

西南戦争の政府軍熊本鎭台からの道でもある。鬼ヶ城・茶屋の辻の峠道で最後の激戦。

赤岩街道 竹田〜肥後街道・四口を結ぶ道。三宅山の山麓を赤岩峠越え。

播州三木・中川藩4千人竹田入りの道、赤穂から船で出発、赤岩で大友残党百人と激戦に。

隣国但馬・豊岡とはその後も関係?(但馬には稲葉川、天空の竹田城がある。菓子職人を呼ぶ)

大石内蔵助の妻リくは豊岡藩家老の娘。吉良上野介の配下には高家・大友氏がいた。

岡藩参勤交代路

岡藩が開いた新しい道。

挾田〜用作〜堀家・志賀〜市万田〜田中〜犬飼〜鶴崎。〜犬飼からは舟で。

大野川が臼杵藩との境界だった。大庄屋となった大友旧臣・帆足氏は戸次辺り。

豊後森藩は 森〜水分峠〜湯布院〜日出の由布岳北麓の道。(水軍も山道で苦労?)

小国街道 小国・杖立から日田に向かう道。赤坂が赤岩街道との分岐点?。

竹田〜城原〜久住〜瀬の本〜杖立〜日田(杖立川〜筑後川)

鉱山道 尾平鉱山・・・・竹田〜徳田〜緒方・久原〜尾平鉱山

【日向街道】 木浦街道・・・・竹田〜緒方・久原〜宇目〜木浦鉱山〜日向への旧街道

日向への陸路は山脈越えの厳しい道だった。

豊薩戦争の第二軍・島津家久軍の進入・退却経路〜臼杵城・→府内・大友館占領に向かう。

臼杵・丹生島城は三方海の堅城、宗隣が手に入れた大砲・国崩しの威力で落城せず。

1693年,岡藩は洲本宗太郎に命じて東側・宗太郎峠付近に居住させた。もう一つの日向道。

現在の国道10号線、日豊本線の経路。後、国道326号線もバイパスとして整備。

300年後、西郷軍再びの進入そしてまたも日向・延岡、鹿児島へと激戦を繰り広げて退却。

退却の途中臼杵城に籠もるも海からの砲撃であえなく落城とか。

☆両鉱山は宇目郷代官・深田氏が両山奉行として世襲管理。特に木浦鉱山が栄えた。

江戸初期には貨幣の鋳造も行われた。偽踏み絵の鋳造には長崎奉行の譴責。

工事中!