「そんな処で――」

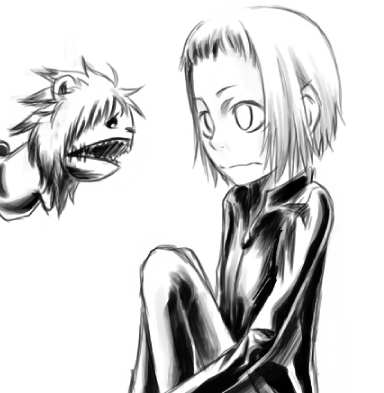

声を掛けられて見上げると、白い女の人が居た。

「そんな処で丸まって居たら、お巡りさんに連れてかれるよ」

何だろう、ふざけてるんだろうか。

右手を差し出して。何かに気付いて引っ込める。

「ああ、ごめんごめん」

そう言った彼女の右手には白いライオンの人形が着いている。

やっぱりふざけてるんだろうか。

「お腹空いたからさ、ご飯食べに往こう」

「何ですかあなたは。ふざけてるんですか?」

言ってしまった。

左手を差し出した彼女の表情は変わらない。けれど、何かを考えるように視線が動いている。

「あ……」

少し、後悔した。

「ごめんなさい」

怒られると思って咄嗟に出た言葉だった。それなのに、

「うん、巫山戯けてるのかもね。さ、往こうよ」

そう言った白い女の人の、笑顔が優しくて。綺麗で。すがるように手を伸ばし

止まった。

わたしは。

「わたしは」

そう、わたしは。

「行けません。死神だから」

そう、この手で大切な人の命を刈り取った。

「あ?」

目の前に突然迫った白い物体が声を発した。

「ただの人間の小娘が何言ってんだ」

白い女の人の右手に着いたライオン。

それが喋っている。ように見せたいんだろうけれど、声は彼女の声。

「俺の目に映るお前の魂は人間の物でしかない。この梅さんなんかは本物だぞ。大昔は門の魔女とも呼ばれた半妖ま」

そこまで言って、五月蝿いよ。と人形の口が塞がれた。

ふざけてるにしても凄い。実は路上芸人なのかもしれない。ちょっと、売れそうに無いけれど。

「ね、死神ちゃん。何があったか私には判らないけどさ」

白い人形の口を押さえて、白い女の人が言う。

「言うまでも無く君は人間でしょ。それも綺麗な、とても綺麗な魂が私には観えるんだけどな」

この人は、何も知らない。

わたしが綺麗なはず無い。何も知らないくせに、可哀想にと腫れ物に触るように優しくしてきた大人達と一緒。馬鹿みたい。馬鹿みたい。何も知らないくせに。馬鹿みたい。

そんな同情はいらない。

嘘つき。

嘘つき。

「うそ――」

「お。あらあら、君はおばあちゃん似なんだね」

うそ……

「私がいるから出てきたのかなー?」

「梅さん。飯」

「五月蝿いよ、くま」

この人は。

「往こう。死神ちゃん」

この人の笑顔は他の大人たちの笑顔とは違う。

ふざけてるのかもねって言った。ほんとに心からたのしくて出る笑顔。自分のための笑顔。似ている。顔は全然違うけれど。

「ディヴィです」

「でぃび?」

「わたしは死神なんて名前じゃない。ディヴィです」

最初に話し掛けてきた時から、ずっと笑ったままの顔。それが一層の喜びを表して。

誰かのためにあるわけじゃないのに周りを照らす太陽のような、そんな笑い顔で。

「私は白。もちだ、しろ」