| プログラムのQ&Aより |

2013(平成25)年9月29日のピアノリサイタルのプログラムには、次のような興味深いQ&Aが掲載されていました。これは、13歳時点でのことですので、成長につれて将来変化していくことも考えられます。しかし、ある人物の成長を定点観察をする上でも、貴重な記録と言えましょう。そこで、これまでに出演したテレビ番組でのコメント等も加味しながら、牛田智大の人物像に迫ってみましょう。

Ⓠ 好きな色 Ⓐ ピンク

このコーナーの背景の色にもなっているピンクのシャツは、DVDにも記録されているショパンのノクターン2番を演奏している時などにも着ていますが、この時も上には白いベストを着ています。NHKテレビの「あさイチ」に出演した時、映画監督の是枝裕和氏から、いきなり

「白のベストは勝負服なの?」

と聞かれて、「そういうわけではないんですけど、好きな服です。・・・何か似合う。」

と、珍しくどぎまぎして答えていました。なお、舞台衣装をはじめ、テレビ出演の時の衣装は、オンワード樫山(J-PRESS)と契約しているそうです。

Ⓠ 好きな言葉 Ⓐ 一期一会(いちごいちえ)

この言葉の語源は、茶道の心得を表した語で、どの茶会でも一生に一度のものと心得て、主客ともに誠意を尽くすべきことから発展して、人の出会いは一生に一回だけであるので、その出会いを大切にしようと言う意味に使われています。この言葉の語源は、千利休の弟子宗二の『山上宗二記やまのうえそうじき』に「一期に一度の会」とあるのによります。中学に入学する直前、NHK名古屋テレビの「さらさらサラダ」に出演した時、興味のあることとして、「お茶やお華の世界」で「相手を思いやる心や静かに時間が経っていくところ」と答えていましたが、そのような中から得た言葉ではないでしょうか。

Ⓠ 好きな食べ物

Ⓐ 和食(玄米、お味噌汁、お漬物)

中華(空芯菜妙め、トマトと卵妙め、キュウリ妙め、ジャガイモの細切り妙め)

全体的にあっさりした食べものが好き。和食通で、特に玄米ご飯やタマネギと豆腐の味噌汁が好き。また、大安の「割かぼちゃ」をはじめ、京漬物が好きで、CD録音の合間にも食べているほどです。このような食生活が、変声期を遅くしている一因なのかもしれません。ボーイ・ソプラノファンとしては嬉しいのですが、ピアノは手の大きさだけでなく、体格の大きいことが有利な楽器(身長はデビューから1年半で143cmから158cmへ15cm伸び、よく広がる手だそうですが)。これから、この課題にどう向き合っていくでしょうか。

Ⓠ 好きな学科/苦手な学科

Ⓐ 世界史/音楽の授業で習うリコーダー、歌

デビュー当時は、得意な科目は「歴史」と答えていましたが、中学2年生になるとその中でも「世界史」と焦点化してきています。これは歴史の背景を知りながら作曲家がその曲を通してどういうことを伝えたかったのかとか、その曲が作られた時代の背景とかを考えて、それを演奏に反映させています。苦手な教科が「音楽」というのは、学校で学ぶリコーダーや歌が苦手ということです。これは、リコーダーのような器楽の場合は練習時間が関係するでしょうし、「歌」については、自分が思っている音と実際に出す音があまりにも違うからとある番組で言っていました。初めて自分の録音された声を聴いたときに思っていた声と違うという現象かもしれません。また、ピアノと比較するのでハードルを高く設定しているからではないでしょうか。

Ⓠ 最近読んだ好きな本,.

Ⓐ 重松清:星のかけら

もともと「活字中毒」と自称し、看板でもお茶のラベルでもすぐ読んでしまうほどですが、重松清の小説が好きな理由は、人の気持ちになって書かれているからです。「星のかけら」は、「小学6年生」に連載された作品でいじめを絡めながら、生と死について語った作品で、まさに「人の気持ちになって書かれている作品」です。なお、マンガではものによるようで、読むマンガとしては一色まことの「ピアノの森」があります。

Ⓠ 好きな生き物/苦手な生き物

Ⓐ 猫、犬、鳥など可愛い動物/虫、爬虫類

家では、インコを買っているようですが、飼いたいのはトイ・プードルで、かわいい動物が大好きです。以前、「スッキリ!」で、名古屋のネコカフェ「キャット・ストリート」を訪問しましたが、「かわいい!」という言葉を連発。このような鋭敏な感受性が、その音楽を作っていると感じました。なお、この番組では、マイクやカメラをもって「お店リポート」にも挑戦しましたが、ネコの動きに即応したレポートをしていました。なお、「かわいいネコちゃんがおいでになります。」といったネコへの敬語は賛否の分かれるところでしょうが、丁寧な言葉遣いが人柄の現れであり、人気の要素と考えた場合、これもよいのではないでしょうか。

Ⓠ 好きな作曲家

Ⓐ ショパン、リスト

ポーランドに生まれてフランスで生涯を終えたフレデリック・ショパン(1810~1849)とハンガリーに生まれオーストリア・フランス・ドイツと拠点を移していったフランツ・リスト(1811~1886)は、ほぼ同世代に生きた作曲家でピアニスト。ナポレオンの遠征の影響は全ヨーロッパに民族主義の萌芽をもたらし、音楽にも影響を与えます。ロシアの属国とされたポーランドに生を受けたショパンは、独立運動にもかかわりますが、ポロネーズやマズルカといった民族音楽に基づいた曲で祖国への愛を昇華させます。また、ハンガリーに生まれたドイツ系のリストは、ロマ音楽の形式を使って超絶技巧のハンガリア狂詩曲を作曲します。さて、ピアノの詩人と呼ばれたショパンは、サロンで演奏される作品が中心であり、ピアノの魔術師と呼ばれたリストは、ホールで華麗に演奏して受ける作曲家と言えるでしょう。このように二人は作風も違いますが、リストは、ショパンの死の直後にその評伝を書いています。お互い友情を感じながらもライバルでもあり、嫉妬といった複雑な感情もあったことでしょう。リストは、比喩を駆使してその美点を華麗かつ難解に描いています。牛田智大は、このピアノの2大巨匠とこれからどう向き合っていくのでしょうか。

Ⓠ 最近良く聴く作品

Ⓐ プーランク:「エディット・ピアフを讃えて」

グリンカ:ワルツ=ファンタジー

プーランクの「エディット・ピアフを讃えて」は、ある意味では牛田智大がテレビで演奏することによって日本の多くの人が知るようになった曲ともいえるでしょう。「愛の賛歌」などのシャンソンで知られるエディット・ピアフとは、ジャン・コクトーを通して知り合い、その芸術にふれることができたようです。グリンカの「ワルツ=ファンタジー」は、ロンド形式のワルツですが、力強く始まり力強く終わるのですが、その間には優美あるいは憂愁なワルツが形を変えて現れます。ユーリ・スレサレフ(モスクワ音楽院教授)、ウラディーミル・オフチニコフ(同音楽院付属中央音楽学校校長)の各氏に師事することで、接することができた曲ではないでしょうか。

Ⓠ ピアノの魅力

Ⓐ 歌える楽器であるというところ

このような答えをするところに、牛田智大の音楽の特質があるのではないでしょうか。前述したプーランクの「エディット・ピアフを讃えて」など、いろいろな声部が重なり合い、絡み合って曲を構成していますが、タッチが美しく音がよく通ります。特に、ロシアでは、ピアノを「歌う楽器」と位置づけています。今、牛田智大はこの系譜の中で学んでいます。

Ⓠ ピアノ以外で演奏してみたい楽器

Ⓐ 歌(声楽)が上手くなれたらいいな!

苦手な科目として、牛田智大は、音楽の授業で習う歌を挙げています。「歌」にもいろいろな種類があり、義務教育の学校音楽からは、恋愛と宗教という音楽の2大要素が省略されています。例えば、中学の教科書では、「オー・ソレ・ミオ」が風景を歌った歌になったりしています。「きよしこの夜」も歌詞の意味をあまり深く教えることはありません。歌(声楽)が上手くなれたらいいなという願いは、当然あっていいでしょう。声と歌との関係は深遠です。正直なところ、牛田智大ができるだけ長くボーイ・ソプラノを維持してほしいという願いと、よい声に変声してほしいという願いが、私の心の中でも葛藤しています。

Ⓠ これから取り組みたいレパートリー

Ⓐ ロシアの作曲家の作品。

チャイコフスキー、ラフマニノフ、スクリャービン

いつかラフマニノフのピアノ協奏曲第2番と第3番を弾いてみたいです。

ロシアの先生について学んでいることで、ロシアの音楽への関心が高まったことでしょう。デビュー直後、牛田智大は、金子勝子先生のレッスン室で、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の一部をレッスンしていましたから、既にそのころから、この曲を弾いてみたいという想いはあったと思われます。2011~12年はショパンのピアノ協奏曲第2番、2013年はショパンのピアノ協奏曲第1番をステージで演奏するなど、ピアノ協奏曲の分野でも次々とレパートリーを広げていますから、これらの演奏に接することのできる日も近いのではないでしょうか。

Ⓠ 行ってみたい国

Ⓐ ポーランド

ポーランドは、ショパンの祖国でもあり、14世紀から17世紀にかけては王国が隆盛を極めますが、その後ロシア等隣国に分割支配され、属国化された悲劇的な歴史を持っています。しかし、その中で、ポーランド人は独立への夢を捨てることはありませんでした。日本に対しても、帝政ロシアの圧迫下で苦しんでいたポーランド人が、日露戦争(1904~05年)における日本の勝利に喜んだのは言うまでもありませんが、ロシアの属国としてポーランドから召集され、日本の捕虜となった数千人の将兵は、日本で厚遇され、親日家となって帰国したことも、親日的な気風を高めたと言えます。また、ロシア革命やその影響を受けてシベリアに送られた政治犯や孤児たちを日本が救済したこともあって、親日感情はさらに高まりました。ソ連の影響下にあり、社会主義体制であった時も、庶民の間での対日感情は変わらなかったといえましょう。今では、ポーランドの多くの大学に日本語学科があります。牛田智大も、きっと歓迎を受けることでしょう。

Ⓠ 将来の夢

Ⓐ 自分が幼い頃にランランやユンディ・リさんの演奏にあこがれて、ピアノを始めた様に、これからピアノを始めるような小さなお子さんが自分の演奏を聴いてピアノに興味を持ってくれるきっかけになれたら嬉しいです。

牛田智大の演奏を聴いて、また、テレビでの対話や演奏する姿を見て、ファンになった人も多いことでしょう。牛田智大のコンサート会場では親子連れの姿が目につきます。その子どもたちが、ピアノを職業とするかどうかはともかく、よい観客となってクラシックのコンサートに通ったり、家庭でCDやDVDを視聴するようになれば、それは大きな夢を叶えることにつながるでしょう。

| リサイタル |

| 牛田智大 ピアノ・リサイタル 平成24(2012)年10月27日(土) しが県民芸術創造館ホール |

実像を求めて

実像を求めて

テレビのバラエティ番組に出演する牛田智大は、見た目がたいへん可愛らしく頭の回転が速く賢い少年ですが、演奏は、「子犬のワルツ」ハイライトや「愛の夢」ハイライトがほとんどです。たまにプーランクの即興曲第15番ハ短調「エディット・ピアフを讃えて」全曲などを聴くと、この年齢でどんな内面を持っているんだろうと考えてしまいます。CDデビューの曲は、殆どが人口に膾炙したピアノ曲のオンパレードで、おそらく、牛田智大が得意とする曲だけでなく、新たなクラシックファンの獲得を期してスタッフが選曲したものだろうと思われます。テレビは時として虚像を拡大して視聴者に届けてしまうことがあります。実際のステージはどうなのだろう。そう思って、時間に空きができた10月27日、南草津にあるしが県民芸術創造館ホールまで出かけました。

プログラム

リスト:

コンソレーション(慰め)第3番変二長調

シューベルト:

即興曲第3番変ロ長調D.935作品142-3

グラナドス:

スペイン舞曲集第5曲ホ短調「アンダルーサ(祈り)」作品37-5

ショパン:

ワルツ第6番変二長調「小犬」作品64-1

ショパン:

ワルツ第4番「華麗なる円舞曲」へ長調作品34-3

ヒナステラ:

アルゼンチン舞曲集作品2

第1曲 年老いた牛飼いの踊り

第2曲 粋な娘の踊り

第3曲 はぐれものガウチョの踊り

リスト:

愛の夢第3番変イ長調

ショパン:

夜想曲第2番変ホ長調作品9-2

王立三:

組曲「東山魁夷画意」第4曲"涛声"

プーランク:

愛の小径

プーランク:

即興曲第15番ハ短調「エディット・ピアフを讃えて」

リスト:

ハンガリー狂詩曲第12番嬰ハ短調

美しい旋律をより美しく

さて、舞台は、登場人物を大きく感じさせる力をもっています。ところが、牛田智大が登場すると、大きく見えるという印象はなく、まだ150cm未満のほっそりした少年でした。「滋賀の皆様、こんにちは。」で始まる短いあいさつが終わると、ピアノに向かった牛田智大は、柔らかいタッチでリストのコンソレーションを弾き始めました。震災で亡くなった方々へのレクイエムのようにそれは魂を癒すように流れていきます。続くシューベルトの即興曲第3番も流麗に快く耳に響きます。美しい旋律をより美しく弾くことがこの少年ピアニストの持ち味なのだろうか。リストの「愛の夢」やショパンの「夜想曲」のような夜のしじまに愛をささやく曲を聴くとそのように感じてしまいます。しかし、ヒナステラのアルゼンチン舞曲集作品2の第3曲 「はぐれものガウチョの踊り」を聴くと、また違った激しい側面が見えてきます。これらは、CDやDVDでも確認済みです。

意志的な演奏

驚きは、第2部の後半突然訪れました。耳慣れない王立三の組曲「東山魁夷画意」第4曲「涛声」を聴くことによって、これまでの印象は一変しました。そこには、仏教を布教するため何度も失敗して失明してさえも海を渡って来日しようとする鑑真の心を巌にぶつかる波に例えた姿が描かれていました。そこには、強い意志の力を感じとることができました。また、リストの「ハンガリー狂詩曲第12番」に至っては、椅子から体が浮き上がるようになりながらも、必死で背伸びしながらでも一歩上をめざそうとする姿が見えてきました。演奏する間、牛田智大の視線は、どの曲でもテレビでの演奏のように、うっとりと宙を舞うことなく、ピアノの鍵盤に向かっていました。それは、ミスタッチを防ぐだけではなく、テレビ用とコンサート用の視線を明らかに意識して区別していることがわかりました。また、最後までトークはありませんでした。ただ、アンコールの曲の紹介で、「来年3月に京都で行われる「リヒテンシュタイン~華麗なる侯爵家の秘宝」展 公式テーマ曲を演奏します。」という紹介がありました。その演奏には、少し驚きました。それは、CDに録音されたものに加えて、リヒテンシュタインに行って感じたものが付け加えられた華麗な改訂版だったからです。もう一つは、イギリスの国歌「God

save the queen」が流れてきたことです。これは後で知ったことですが、リヒテンシュタインの国歌の旋律は、イギリスの国歌と同じということです。

サイン会で見えたもの

コンサートが終わって、疲れているんじゃないかと思いながらも、ロビーで購入した楽譜にサインしてもらいました。100人ぐらい並んでいたでしょうか。大きな牛の目を時間をかけて丁寧に塗り、ひとりひとりに丁寧に挨拶する姿を見たときに、この少年の誠実さを感じました。もう一度頭の中で人と音楽のつながりを考えてみました。

| 牛田智大 ピアノ・リサイタル 平成25(2013)年9月29日(日) ザ・シンフォニーホール |

キーワードは「ヘンゼルとグレーテル」

キーワードは「ヘンゼルとグレーテル」

会場のザ・シンフォニーホールに入ると、入場係の人から、プログラムに変更がありますとのお知らせがありました。階段横の掲示板を見ると、当初第1部の2曲目に予定されていたショパンの「幻想ポロネーズ」が、第1部の終曲「英雄ポロネーズ」の前へ。曲想の全く違う二つのポロネーズを聴き比べるという意図なのだろうかと思いながら、鍵盤が見える座席に着きました。待っている間、プログラムを読むと、牛田智大よりのメッセージには、このコンサートと「グリム童話」の「ヘンゼルとグレーテル」との接点について書かれていました。「グリム童話」は、怖い話が多いということは、小学3年生ぐらいから感じていました。(読んだ当時その正体はわかりませんでしたが、今になって思うと性的なものを感じさせる話もあったように思います。)「ヘンゼルとグレーテル」は、飢饉がもとで親が捨て子をし、魔女がお菓子の家で子どもを釣って食べてしまおうとする怖い話です。「今日は、ただ甘くやさしいメロディだけが流れるコンサートではありませんよ。」というメッセージにも受け止められました。

プログラム

ショパン:

2つの夜想曲より第8番 変ニ長調

24の前奏曲より第15番 変ニ長調「雨だれ」

バラード第3番 変イ長調

ポロネーズ第7番 変イ長調「幻想ポロネーズ」

ポロネーズ第6番 変イ長調「英雄ポロネーズ」

リスト:

『パガニーニ大練習曲集』より第6番 イ短調「主題と変奏」

シューベルト/リスト編:『白鳥の歌』より第7曲「セレナーデ」

シューマン/リスト編:献呈(君に捧ぐ)

巡礼の年第2年『イタリア』より第7曲「ダンテを読んで-ソナタ風幻想曲」

ショパンはAB型?

補助席まで用意されて、1700席以上が満席となり、舞台に牛田智大が登場すると、10cm以上身長が伸びていると聞いていましたが、昨年よりも体格が大きくなったなと感じました。にこやかに挨拶して椅子に座ってピアノに向かうと、咳、プラ袋の音がなかなかやみません。静寂を待つ間が長く感じられます。静寂を待って鍵盤に指が下されました。変ニ長調のノクターンは、甘ったるいセンチメンタリズムを排し、p・pp・pppの間の明るさや色彩の変化が美しく、湖面に小舟がたゆとう感じさえしました。続く「雨だれ」と名付けられたプレリュードは、清明さと陰鬱さが対比的に描かれていましたが、やや重い鬱が勝る演奏であったように感じられました。以前、牛田智大は、NHKテレビの「あさイチ」の中で、ショパンは悩みを必死で解決しようと格闘しても最後にはもういいかという感じになる作風から、その血液型はAB型ではないだろうかということを語っていましたが、バラード第3番は、まさにそのような曲ではないでしょうか。典雅な趣のある曲ですが、転調を繰り返しながら、最後は異様に明るく終わるのです。ところで、「幻想ポロネーズ」は、まだ13歳の少年ピアニストには早咲きでもっと陰影がほしいという感じがしました。一方、「英雄ポロネーズ」は、オクターブの連続なのに、力強さが最後まで息切れすることなく、勇壮な曲を形作っていました。

リストの中には、天使と悪魔が棲んでいる

昨年のコンサートで聴いた「愛の夢」や「コンソリューション(慰め)」は、リストのごく一部分であることを再確認させる後半でした。リストの曲には、オリジナルの作品と編曲したものがあって、それらは区別する必要があるでしょう。例えば、CDの表題ともなった「献呈」は、絢爛な編曲で、シューマンの歌曲を聴いた後で聴くと、ショートケーキがいつの間にかデコレーションケーキになっているような感覚に襲われます。しかし、このような中にも「愛」を感じることができれば、きっとこの曲が好きになります。牛田智大の演奏は、押し付けがましくなくやさしく愛を語ることでこの曲への愛を感じさせてくれました。映画「愛の調べ」の中でリストは、あまりにも煌びやかで技巧に走った演奏をしたために、クララ・シューマンを不機嫌にさせますが、牛田智大の演奏なら納得してくれたのではないかと思いました。

さて、リストの編曲は、歌が原曲である場合、ピアノを歌わせることを決して忘れてはいません。シューベルトの「セレナーデ」や「アヴェ・マリア」などは、ピアノに合わせて気持ちよく歌うことができるでしょう。牛田智大は、「ピアノの魅力は歌える楽器であるところ」と語っていますが、演奏でもそれを意識していました。ところで、何と言っても、この日の圧巻は、「ダンテを読んで-ソナタ風幻想曲」でした。17分ほどの大曲であり、優雅で高貴なだけでなく、悪魔的な物語歌でもあり、ピアノがこんなにも鳴るものなのかという驚きがありました。それと共に、「ヘンゼルとグレーテル」との接点は、こんなところにもあったのかと改めて感じました。この曲では、ダンテの「神曲」の中の「地獄篇」のすさまじい情景を幻想的に描き出していました。牛田智大の愛らしいルックスばかり見ていると、音楽家という本質を見失ってしまいます。

人と音楽を考える

牛田智大は、テレビに出演した時には、非常に聡明な受け答えをするので、リサイタルでもトークを期待している観客もいることでしょう。しかし、これはクラシックのリサイタルの王道とは言えません。この日も、アンコールに答える形で、およそ次のような挨拶をボーイ・ソプラノの声でしました。

「今日は僕のコンサートを聴いてくださってありがとうございます。まだまだ未熟ですが、これからも頑張っていきますので僕の音楽を聴いてください。」

この謙虚さが、また聴いてみたいという気持ちにさせるのです。牛田智大を聴くことは、一人の少年の成長を追うことにもつながるのです。この日は、終了後そのまま会場を出ました。会場で販売していたグッズは、すべて入手していましたし、サインで疲れさせてはいけないから。また、去年楽譜の表紙裏に牛の目玉を長い時間かけて丁寧に塗ってくれたことを思い出したからです。ところが、今年サインは微妙に変わっていました。これも疲労を考えるとよいのでは・・・

| 牛田智大 ピアノ・リサイタル 平成27(2015)年2月22日(日) ザ・シンフォニーホール |

<プログラム>

<プログラム>

モーツァルト:

ピアノソナタ11番イ長調K.331 「トルコ行進曲付」

ショパン:

バラード第1番ト短調 op.23

リスト:

「死の舞踏」-『怒りの日』によるパラフレーズ S.525 (ピアノ独奏版)

シューマン:

トロイメライ

ショパン:

12の練習曲 Op.10より第3番 「別れの曲」

リスト:

パガニーニ大練習曲集より第3曲「ラ・カンパネラ」

ラフマニノフ:

ピアノソナタ第2番 変ロ短調 Op.36

演奏を聴くたびに、演奏家の成長が伝わってくることは嬉しいことです。

この日のステージは、指が見たいという想いもあって、ザ・シンフォニーホールのパイプオルガン側という今まで見たことのない角度から鑑賞しました。この角度からは、手の動きやぺダリングがよく見えます。その代わり、ピアノの蓋の閉じた方から聞こえてくる音はいつもとは違って聞こえているのかもしれません。

登場した牛田智大は、身長もかなり伸び、その横顔は、少年から青年に移りゆく感じがしました。モーツァルトのピアノ・ソナタ第11番は、「雅」を感じさせる清潔な演奏でした。続く、ショパンのバラード第1番は、座席の近くで低音が鳴り響くことを実感しながら聴いていると、陰鬱な部分と甘美な部分が絡み合って展開し、激情のコーダ向かっていくところが絶妙でした。続く、リストの「死の舞踏」は、まさに怖い音から始まり、1年半前に聴いた、「ダンテを読んで-ソナタ風幻想曲」の悪魔的な部分がさらに増幅されて展開し、しかも、「死」との対比によって「生」が浮かび上がるような気がしました。

後半は、打って変ってシューマンの「トロイメライ」で夢見心地にしてくれ、続くショパンの「別れの曲」では旋律の美しさを、さらに、リストの「ラ・カンパネラ」は、音色の美しさを聴かせてくれます。そして、最後のラフマニノフのピアノソナタ第2番は、憂愁で表情豊かでありながら緊張感のある演奏で、モスクワ音楽院ジュニア・カレッジでロシア人の師について学んできたことが、このような演奏として開花したことを感じさせる演奏でした。

アンコールは、ショパンの「ノクターン2番」「ロミオとジュリエット~愛のテーマ」「パリの散歩道」「乙女の祈り」と耳にやさしい曲が選ばれ、余韻を楽しむことができました。

| 牛田智大 ピアノ・リサイタル 平成29(2017)年2月26日(日) ザ・シンフォニーホール |

牛田智大の生演奏を聴くのは、約2年ぶり。その間、テレビ出演もほとんどなく、子役 寺田心のリクエストに応えて「子犬のワルツ」を弾いたのを聴いたり、プロフェッショナル ~仕事の流儀~ 高校生スペシャルで、コンサートの切り取られた一部分を聴いたのでは、本当にその成長・変容の姿を知ることはできませんでした。牛田智大のリサイタルのプログラムには、いつもここを聴いてほしいという本人からのメッセージが述べられていますが、そこには、前半では人間がもつ複雑な悲しみの感情を、後半では「展覧会の絵」の終曲で天国への門が開かれる様子を表現してみたいということが書かれていました。

牛田智大の生演奏を聴くのは、約2年ぶり。その間、テレビ出演もほとんどなく、子役 寺田心のリクエストに応えて「子犬のワルツ」を弾いたのを聴いたり、プロフェッショナル ~仕事の流儀~ 高校生スペシャルで、コンサートの切り取られた一部分を聴いたのでは、本当にその成長・変容の姿を知ることはできませんでした。牛田智大のリサイタルのプログラムには、いつもここを聴いてほしいという本人からのメッセージが述べられていますが、そこには、前半では人間がもつ複雑な悲しみの感情を、後半では「展覧会の絵」の終曲で天国への門が開かれる様子を表現してみたいということが書かれていました。

<プログラム>

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調「悲愴」op.13

ショパン:4つのマズルカ op.33

ショパン:幻想即興曲 嬰ハ短調 op.66

J.S.バッハ/プゾーニ:シャコンヌ ニ短調 BWV.V.1004

チャイコフスキー/プレトニョフ:バレエ音楽「くるみ割り人形」組曲 op.71より“間奏曲”

チャイコフスキー:18の小品より“瞑想曲”

ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」

ベートーヴェンの「悲愴」は、ベートーヴェン自身がこの標題をつけたかどうかは明らかではありませんが、楽譜を出版するにあたり、承認していたことは間違いありません。第1楽章は、絶望を表すような劇的で重厚な序奏に始まって、そこから脱するために必死で駆け抜けようとする様相が描かれていました。そして、何とこの人口に膾炙したこのピアノソナタの第1楽章の後、会場からかなり多くの拍手が沸き起こったのには驚きました。第2楽章は、激しい第1楽章の絶望と葛藤に対する「慰め」や「癒し」のように演奏されることが多く、そのようなものを予想していましたが、牛田智大の演奏は、ヒーリングミュージックではなく、むしろ哀しみをしっかりと受け止めようとする演奏に聴こえました。そして、第3楽章は、そのような第2楽章を受けて、再び駆け出しながらも、むしろ光を求めて、どこかユーモアさえ感じられる演奏だったように感じました。

マズルカは、ショパンの奥座敷のような多様な曲があります。軽い失意や憂愁を感じさせる1番、華やかな明るい曲想で踊り出したくなる2番、甘さと陽気が混じり合った3番、哀しみがいろいろと形を変えて現れ、それを振り払うように演奏される4番。4曲すべてが悲しみの音楽とは言えないものの、光が強くなれば、影も濃くなるという意味で、4曲通して聴くことで、悲しみの種々相を感じることができました。続く有名な「幻想即興曲」は、短調の感傷に満ちた旋律によって形作られた曲で、深い悲しみを感じるよりもむしろ耳にやさしく聴こえる曲です。牛田智大は、それを知った上で、情熱的な仕上がりの曲にしていました。

前半最後のシャコンヌは、もともとは、ヴァイオリンの独奏曲ですが、ブゾーニによってピアノ曲に編曲されたものは、むしろオルガン曲であるかのような重厚で、芯のしっかした伸びやかで深みのある響きの演奏でした。ここでも悲しみは、むしろ慟哭といった表現の方がふさわしいのではないでしょうか。

後半は、チャイコフスキーのバレエ音楽の間奏曲や瞑想曲といった小品で、旋律美を味わう少しほっとした時間でした。そして、この日のメイン曲である「展覧会の絵」が始まりました。「プロムナード」は、散歩道と訳されますが、ここでは、むしろ冒頭や曲同士のつなぎとして、少しずつ違う調子で何回か繰り返して流れる小曲の名前として、この題名が使われています。最初の「プロムナード」は、明朗な響きで始まりました。それが、ときによって重く感じられたり、粘着して感じられたりするところを面白く感じました。1枚1枚の絵画では、「ビドロ」のどうにもやりきれない重圧感、「リモージュの市場」の女たちの口論のかまびすしさ、「古都キエフの大門」の大がかりな構築が心に残りますが、何よりも会場全体に響くような大音響と弱音の対比が曲作りを支えていることを感じました。演奏を通して、牛田智大がプロとしてこの道を選んだ以上、苦悩しながらも自ら進むべき道を探っていることが強く印象に残りました。

| 牛田智大 ピアノ・リサイタル シューベルト、バッハ、ブラームス~愛の旋律~ 平成31(2019)年3月23日(土) ザ・シンフォニーホール |

牛田智大のリサイタルのプログラムには、「ここを聴いてほしい」というメッセージが書かれています。今回演奏する曲は、シューベルトとリストですが、牛田智大は、小学生の頃から、シューベルトの即興曲に夢中になり、いつか全曲を演奏してみたかったそうです。また、リストのピアノソナタは、シューベルトの影響を受けているとのことです。それでは、どの辺りがそうなのでしょうか。シューベルトの歌曲をリストが編曲したものと併せて、その接点を聴いてみようと思いました。

牛田智大のリサイタルのプログラムには、「ここを聴いてほしい」というメッセージが書かれています。今回演奏する曲は、シューベルトとリストですが、牛田智大は、小学生の頃から、シューベルトの即興曲に夢中になり、いつか全曲を演奏してみたかったそうです。また、リストのピアノソナタは、シューベルトの影響を受けているとのことです。それでは、どの辺りがそうなのでしょうか。シューベルトの歌曲をリストが編曲したものと併せて、その接点を聴いてみようと思いました。

プログラム

シューベルト/リスト:白鳥の歌より 第7曲「セレナーデ」

シューベルト:4つの即興曲 D.899 op.90

リスト:愛の夢 第3番

シューベルト/リスト:12の歌より 第2曲「水に寄せて歌う」

リスト:ピアノ・ソナタ ロ短調

アンコール

プロコフィエフ:ソナタ第7番 戦争ソナタ第3楽章

牛田智大は、12歳のデビュー当時、好きな作曲家としてシューベルトを挙げていますし、デビューアルバムのメインタイトルは、リストの「愛の夢」であり、さらに翌年は、リストの曲をショパンとの対比でCDに刻んでいます。そこで、いわゆる少年時代の演奏と、それから7年経った10代最後の演奏を比較してその成長を楽しもうという視点で鑑賞しました。

この日の牛田智大は、全身を黒い服でまとって登場しました。シューベルト/リストの「セレナーデ」は、歌曲としての旋律を浮かび上がらせると共に、転調による曲想の変化が面白く感じました。この曲は、リストにありがちな過度な装飾を感じなかったのは、内声を大切にしたからでしょう。前半のメインは、シューベルトの「4つの即興曲」。

どの曲も旋律の美しさを浮き彫りにするため、全体的に遅めのテンポで、暗い情熱や優美な儚さを浮き上がらせるような演奏でした。デビューアルバムに収録されていた3番は、流麗な旋律に心を奪われていると、それを遮るような暗闇が現れるという展開が印象的でした。

後半は、リストの「愛の夢」で始まりましたが、予想したよりも淡々とした演奏で、それがかえって聴く者の心にゆとりを感じさせました。7年前は、ミスタッチがないよう必死で弾いていたのではないだろうかと勝手な想像をしてしまいました。次の「水に寄せて歌う」は、少年時代にエリザベート・シュワルツコップのソプラノ、エドウィン・フィッシャーのピアノ伴奏で聴いたときの曲のイメージがずっと残っていましたが、リストの編曲によって、むしろ、水面にさざ波が立つだけでなく、時に水が騒ぐといった濃密な情を感じる曲に感じました。後半のメインは、リストの「ピアノ・ソナタ ロ短調」。神秘の扉を開けて中に入ると、激しい「静と動」「陰と陽」「光と陰」の激しいコントラストのパッセージが繰り返す中で、一編のドラマが紡ぎあげられていきます。むしろ、牛田智大は、この曲の中にあるドラマ性を引き出して演奏しようとしたのかもしれません。しかし、私は、この曲の中にシューベルトの影響を見出すことができませんでした。まだまだ、この曲だけでなくシューベルトのピアノ曲についての勉強が足りません。

アンコール曲は、プロコフィエフのソナタ第7番「戦争ソナタ第3楽章」。力強い演奏で、長大なリストの「ピアノ・ソナタ ロ短調」の後に、まだ、こんなエネルギーが残っていたことにまず驚きました。この曲はピアノ曲と言うよりも打楽器の曲という印象があります。4年前のCD「愛の喜び」で聴いたときと、それほど印象は変わりませんでしたが、シューベルトの旋律美とは対照的なこの曲をアンコールに持ってきたことは、それだけ幅広い演奏が可能になったことの証でもあります。

| 牛田智大 ピアノ・リサイタル シューベルト、バッハ、ブラームス~愛の旋律~ 令和5(2023)年3月25日(土) ザ・シンフォニーホール |

牛田智大の生演奏の鑑賞は、コロナ禍の酷い期間途切れましたが、久しぶりに鑑賞することができました。今シーズンのテーマは、デビュー10周年を超え、ドイツ・オーストリアの作曲家の作品でプログラムで構成しましたが、大阪公演はシューマンがアンコールだけで、J.S.バッハ/ブゾーニがかなりの比重で登場しました。また、メイン曲は、ブラームス:ピアノ・ソナタ

第3番で、20歳の時の作品ということで、この渋い作風と思われがちな作曲家の若き日の情熱を感じさせる構成美を楽しみにしていました。

牛田智大の生演奏の鑑賞は、コロナ禍の酷い期間途切れましたが、久しぶりに鑑賞することができました。今シーズンのテーマは、デビュー10周年を超え、ドイツ・オーストリアの作曲家の作品でプログラムで構成しましたが、大阪公演はシューマンがアンコールだけで、J.S.バッハ/ブゾーニがかなりの比重で登場しました。また、メイン曲は、ブラームス:ピアノ・ソナタ

第3番で、20歳の時の作品ということで、この渋い作風と思われがちな作曲家の若き日の情熱を感じさせる構成美を楽しみにしていました。

プログラム

シューベルト:アレグレット ハ短調 D.915 〈※〉

シューベルト:ピアノ・ソナタ 第13番 イ長調 D.664 op.120

J.S.バッハ/ブゾーニ:「シャコンヌ」 (無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番 ニ短調 BWV.1004より)

J.S.バッハ/ブゾーニ:コラール前奏曲「主よ、われ汝に呼ばわる」BWV.639

ブラームス:ピアノ・ソナタ 第3番 ヘ短調 op.5

アンコール曲

パデレフスキ:「ミセラネア」より ノクターン op.16-4

パデレフスキ:6つの演奏会用ユモレスクより サラバンドop.14-2

シューマン:トロイメライ

シューベルトの「アレグレット」は、プログラムにない曲でしたが、繊細な音色で、短調の曲でありながら悲しみや暗さを感じることのない曲でした。続く「ピアノ・ソナタ 第13番」は、何よりもまろやかな弱音が美しく可憐さを感じさせる演奏でした。

バッハは、ドイツの作曲家ですが、編曲者のブゾーニは、イタリア出身でドイツを中心に世界中で活躍した人物であることから、この曲をもって「ドイツ」云々とは思わないのですが、「シャコンヌ」は、静かな導入に始まり、次第に変奏が進むにつれて、パイプオルガンのような重厚で敬虔な祈りを感じました。

後半は、短いバッハ/ブゾーニ:コラール前奏曲「主よ、われ汝に呼ばわる」で厳かに始まりましたが、曲が終わって拍手が起きかけても、牛田智大は椅子を立つことなく、ブラームスの「ピアノ・ソナタ 第3番」を弾き始めました。これには少し驚きましたが、同じヘ短調である事から、一つの曲としての流れで演奏したとも考えられます。楽章によって重厚な音色と繊細な音色を巧みに弾き分けて、全体としてきらびやかさを排してドラマティックに弾き、重量感と迫力のある演奏でした。

アンコールは、パデレフスキの2曲は、味わいのある小曲で、直前のブラームスの重厚な情熱を冷ましてくれ、シューマンの「トロイメライ」は、10年ぐらい前にもテレビでその演奏を聞いたことがありますが、遅めのテンポで、夢見心地な情感の伝わってくる演奏に、その成長を感じることができました。

| 牛田智大 ピアノ・リサイタル 令和7(2025)年1月18日(土) ザ・シンフォニーホール |

牛田智大の生演奏にふれたのは、平成24(2012)年10月27日(土) しが県民芸術創造館ホールのリサイタルが最初でした。その当時、同年代のプロのピアニストはいませんでした。「ピアノ王子」という異名も付けられましたが、それは、容姿の可愛さに起因するところもあったでしょうが・・・。しかし、それから12年余り、同世代の実力あるピアニストが次々と登場してきました。反田恭平、角野隼斗、藤田真央、亀井聖矢・・・もう、容姿や話し声を主たる武器にすることはできません。そこで、青年ピアニストとしての牛田智大を追ってみました。

牛田智大の生演奏にふれたのは、平成24(2012)年10月27日(土) しが県民芸術創造館ホールのリサイタルが最初でした。その当時、同年代のプロのピアニストはいませんでした。「ピアノ王子」という異名も付けられましたが、それは、容姿の可愛さに起因するところもあったでしょうが・・・。しかし、それから12年余り、同世代の実力あるピアニストが次々と登場してきました。反田恭平、角野隼斗、藤田真央、亀井聖矢・・・もう、容姿や話し声を主たる武器にすることはできません。そこで、青年ピアニストとしての牛田智大を追ってみました。

牛田智大のリサイタルのプログラムには、ここを聴いてほしいというメッセージが添えられています。

「ショパンの4つのバラードを中心とするプログラムを皆さまと共有できることを楽しみにしています。これら4曲のバラードは作曲された時期も背景もそれぞれ異なりますが、今日はこれらに連作性を持たせて演奏してみたいと考えています。アダム・ミツキエヴィチの詩をきっかけにして描かれたとされる4つの物語を、音楽から想像していただけたら嬉しいです。」

と、いうことで、ショパンのバラードについて述べられていましたが、シューベルトのピアノ・ソナタ第21番については、昨年のリーズ国際ピアノコンクールの準決勝で演奏したことを覚えている程度で、パソコンの画面で視聴した演奏では、その本当の魅力に気付いていない可能性もあります。

プログラム

ショパン:アンダンテ・スピァナートと華麗なる大ポロネーズ

ショパン:バラード第1番

バラード第2番へ長調

バラード第3番変イ長調

バラード第4番:へ短調

* *

シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調

アンコール

ショパン ノクターン17番

シューマン ピアノソナタ第1番嬰ヘ短調 第2楽章

シューマン トロイメライ

この日は、同じ会場のザ・シンフォニーホールで聴いたこれまでの演奏と比べて、明らかにピアノの音色が芳醇で明るい音色で、客席に音が飛んでくるという感じがし、これまでとは明らかに違うと感じました。目を凝らしてピアノのマークを見ると、Fazioli(ファツィオリ)と書いてあります。家に帰って調べてみると、「ファツィオリは、イタリアのピアノメーカーで、そのピアノは、芳醇で明るい音色、広いダイナミックレンジ、重低音、タッチの軽快さなどが特徴です。」と書いてありました。ピアニストは、ピアノをコンサート会場に運ぶこともあるそうですから、今回はどうであったかは知りませんでしたが、確かにこの日の演奏を支えていたのは、このピアノではないかと感じました。

精神性の高い演奏であることは、第1曲目から感じました。アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズは、対比的に弾かれており、また、ショパンのバラードは、その一つ一つが様々な心象風景を感じさせ、いかにも物語を感じさせるものでした。しかし、連作性を持たせて演奏しているかまでを私は聴き取ることはできませんでした。

さらに、シューベルトの音色は、ショパンとは全く違って聞こえました。シューベルトのピアノ・ソナタ第21番は、すべての音域が驚くほどクリアな響きで、一つ一つの音符が生き生きとし、その音の組み合わせの妙や、ハーモニーの美しさを感じる演奏でした。シューベルトのピアノ・ソナタにこんなにドラマ性があるとは気づきませんでした。

アンコールは、3曲も演奏してくれました。ノクターン17番は、これまでの興奮を静めてくれ、最後の「トロイメライ」は、13年ぐらい前にテレビで聴いた少年時代の演奏とは違う精神的な安らぎを感じました。

| ピアノ協奏曲より |

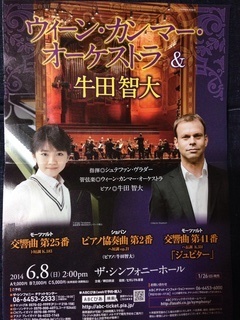

| ショパン ピアノ協奏曲第2番 シュテファン・ヴラダー指揮 ウィーン・カンマー・オーケストラ ピアノ独奏 牛田智大 平成26(2014)年6月8日(日)午後2時~ 大阪 ザ・シンフォニーホール |

この日は、初めて牛田智大のピアノ協奏曲を聴くことができることに期待していました。

観客数は、同じ会場でも補助椅子までができた去年秋の牛田智大のリサイタルよりやや少なめという感じ。

それでも、いつも空席が目立つオルガン側にもかなりの観客が。

しかし、オーケストラや指揮者は、これまで全く知らないので、その実力や、いかに?お手並み拝見ということで、コンサート会場に着きましたが、定刻になって舞台に現れたシュテファン・ヴラダーは、スーツにネクタイのビジネスマンスタイル。

季節が夏だからそういう堅苦しくない衣装にしたのかなと思いながら、第1曲のモーツァルトの交響曲 第25番を聴きました。人数は室内オーケストラの規模で管楽器のパートはやや弱いけれど弦楽器はさわやかな響きを奏でます。

やがて、舞台の隅からピアノが運ばれます。いよいよ指揮者と共に牛田智大の登場。私にとって9か月ぶりのステージでしたが、指揮のシュテファン・ヴラダーよりはかなり低いがそれでも身長が高くなった牛田君に再会。ストライブの入った赤いネクタイに黒のベストがよく似合います。少年から青年に移リ行く姿は、一生のうちでも瞬時の輝きとも言えましょう。この日の演奏で、ショパンのピアノ協奏曲第2番は、全国を回る間に6回目、そして最後の協演。

ショパンのピアノ協奏曲 第2番は、第1番と比べ、演奏回数も少なく、華やかさという意味では地味といえるけれど、第2楽章の繊細な音色の美しさは絶品。5年に1度のショパンコンクールでは、あまり選曲されないということも聞いています。牛田智大はこのコンチェルトで、2012年のショパン国際ピアノコンクールASIAで室内楽の伴奏で優勝を果たしています。そのようなことを期待しながら、聴いていましたが、牛田君の視線は最初から最後まで宙を舞うこともなくいつも指揮者とオーケストラに。これは、特に独奏との大きな違いでもありましょう。私の座席からは、長くなった指や大きくなった手はズボンにおろした時しか見えませんでしたが、ラマルクの用不用説を裏付けるかのように、体のよく使う部位は発達することを感じたりしました。

第1楽章 ほの暗い前奏に続いて、ピアノの独奏が加わると、美しいピアノの音色が浮かび上がってきますが、それでもやや控えめな音色。しかし、これがこの曲の本質でしょう。目まぐるしく転調を繰り返す中で時々聞こえてくる遺作となっているノクターン第20番の旋律。きっと年代的にはこちらの方が先なのでしょうね。もしも、オーケストラを突き抜けて強靭な独奏の音色が聞こえてきたら、かえってこの曲の魂は失われてしまいます。

第2楽章はまさにピアノの独白。蒼白いトリルの音色が夜のしじまに妙なる調べを歌うように奏で、それをオーケストラが増幅するという少し古典的な表現がぴったりする演奏でした。ここでは、中庸をめざした曲作りを感じながら、サンソン・フランソワの音色を連想しました。

第3楽章は、オーケストラの先導を受けて、マズルカ風の主題に乗ったピアノが縦横に鍵盤を駆けずります。録音では、やや強調され過ぎる弦楽器のトレモロも、ピアノの音色を浮かび上がらせるためにここではやや控えめ。天国的なピアノの響きを受け容れるように、また、図を浮かび上がらせる「図」と「地」の関係のように。それでも、ホルンに誘導されたピアノがこの曲の中では最も華麗な音色のコーダを奏でながら、活気に満ちたフィナーレになだれ込みます。

その後には、アンコールに応えてショパンのノクターンOP9-2の調べが。

同じ旋律が少しずつ変容しながら繰り返される中で、次第に高まっていく間のとり方に、1年9か月前に聴いた同じ曲との違いというよりも牛田智大の成長を感じました。

モーツァルトの交響曲 第41番「ジュピター」の記憶は、その時は華麗に響いても、時が経つうちに次第に薄れてきます。これは、聴く人の勝手な心理。

「おい。それじゃ、ショパンのピアノ協奏曲第2番では、私たちは牛田智大の引き立たせ役でしかなかったの?」

という、オーケストラ団員の声が聞こえてきそうな気もしますが、ピアノ協奏曲は、そういう側面も持っているということでしょう。

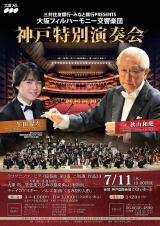

| 大阪フィルハーモニー交響楽団神戸特別演奏会 ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番 指揮 秋山 和慶 ピアノ独奏 牛田智大 平成30(2018)年7月11日(水)神戸国際会館こくさいホール |

学生の頃、ラフマニノフの自作自演のピアノ協奏曲第3番の演奏をラジカセで聴いたことがありますが、その時は、音の貧しさもあって、やたらと豪華絢爛でありながら、難解な曲だとしか思えませんでした。ラフマニノフが身長2mもある巨漢で、指は12度開くことや、ホロヴィッツが、ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番は演奏しても、人口に膾炙した第2番は演奏しないことといった周辺の知識や、牛田智大は、13歳頃からラフマニノフのピアノ協奏曲に挑もうとしていたことなどは多少知っていましたが、この曲の生演奏を聴くのは初めてでした。

ラフマニノフ…ピアノ協奏曲第3番

第1楽章の冒頭の第1主題は、ほの暗くせつない表情を感じさせましたが、全体的に遅めのテンポで進めていきながらも、決して技巧をひけらかすことなく、第二主題部へと進んで行きます。曲は次第に高揚し、ほっそりした体格の牛田智大の身体からは、信じられないほどの力強さと、情熱を湛えながら、カデンツァは2種類あるうちの「オッシア」へと突入。しかし、技巧だけを感じさせないところに魂が震えました。その後は、再度第1主題が登場し、静かにこの楽章を終えます。第2楽章は、いかにもロシアのどこまでも広がる荒涼たる大地を思わせ、憂愁な雰囲気に満ちています。オーケストラをバックにしてピアノがリリックな音色を奏でながらも、次第にピアノの演奏は技巧的になっていき、ワルツを奏しながらも、第3楽章につながる劇的なフレーズを経て、第3楽章の激しい第1主題へと突入します。全体としては凱歌ではないだろうかと思わせる第3楽章でしたが、技巧に走らず、ピアノを歌わせていることが伺えました。そして、強靭なカデンツァからオーケストラとの協演へと繰り広げられ、力強く全体を締めくくります。「空虚なヴィルトゥオーゾにはならないぞ。」という牛田智大の意志のようなものが伝わってきました。秋山和慶の指揮は、やや控えめの中庸と感じたのは、ピアノを前面に立てるためでもありましょう。鳴り止まない拍手に応えてのアンコールは、何とシューマンの「トロイメライ」。しかし、これは、ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番の灼熱を冷ますのにはちょうどよいかもしれません。それとも、この大曲の演奏でエネルギーを使い果たしてしまっていたのでしょうか。

大栗裕…管弦楽のための協奏曲(日本初演)

今年で生誕100年となる大栗裕の名前と作品のいくつかは、学生時代に大フィルの演奏で聴いたことがありましたが、どのような経歴の人かを知ったのは、この日が初めてです。しかも、この作品は今日が初演。作曲してから何十年経つのでしょう。3楽章からなる作品で、いろいろな楽器の響きの特性を生かした作品であることと、日本的な、時には沖縄民謡のような響きを通して、日本の原風景を表現しようとしたのではないかと感じました。しかし、メロディの美しさを聴かせる作品ではないという印象もあります。時がたつと、どんなメロディの作品であったのかを忘れてしまうかもしれません。

チャイコフスキー…バレエ組曲《くるみ割り人形》

チャイコフスキーの作品の中でもで、最もポピュラーで耳になじんだこの曲は、季節は真逆でも安心して楽しめました。アンコールのチャイコフスキー作曲の「弦楽セレナーデ」から「第2楽章 ワルツ」は、まるで「花のワルツ」の続編のような感じでした。特にこのようなワルツに見られるチャイコフスキーのこの繊細な感性は、どこから来ているんだろうと思いながら聴いていました。指揮の秋山和慶の姿に舞台で接するのは、約40年ぶりでしたが、当時から白髪だったので、もっとお年かと思っていました。しかし、指揮は、終始中庸という感じで、若い頃の「春の祭典」「惑星」等を指揮した時の巨大なエネルギーは感じられませんでした。それが普通ではあるのですが、第一印象というものは恐ろしいものです。

| 牛田智大&成田達輝 ドラマティック・コンチェルト! ~ラフマニノフ&ブラームス 生誕メモリアル~ 令和5(2023)年11月4日 ザ・シンフォニーホール ヴァイオリン:成田 達輝 ピアノ:牛田 智大 指揮:大井 剛史 オーケストラ:日本センチュリー交響楽団 |

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77

この日のプログラムは、成田達輝のブラームスのバイオリン協奏曲 ニ長調 op.77から始まりました。なお、成田達輝の輝かしいプロフィールについては、ネット等どこかで探してお読みください。

何よりもこの日の成田達輝のステージ衣装に、驚きました。黒の上着の下から白いシャツをわざと出し、乗馬や鳶職のズボンのような黒のニッカポッカに、かかとが銀のハイヒールという斬新というか型破りなステージ衣装で登場。そこにどのようなメッセージがあったのかは最後まで分かりませんでしたが、パガニーニが楽壇に登場したときは、きっとこんな感じではなかったのかなと想像しました。

演奏は、少し前傾姿勢で前髪を振り乱し、それに合わせるように弓を大きく振りながらいろんな角度を見ながら弾くという演奏スタイルは、いかにも「見せる音楽」という印象が強く、CDのように、音を聴くだけでは決して感じないものを感じました。第1楽章のカデンツァなど、特にそのような感じがしました。だた、かかとが銀のハイヒールは、身体の安定感という意味でいかがなものかとも感じました。

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18

私の心は、今からちょうど50年前の昭和48(1973)年、当時東ドイツのアンネローゼ・シュミットをピアノソリストに迎えて、朝比奈隆指揮大阪フィルハーモニー交響楽団が演奏したラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の演奏を思い出していました。リハーサルも不十分だったのでしょうが、それまで順調だったのに、第3楽章の最後のオーケストラとピアノが0.何秒かずれてしまったために、それまでのものが水泡に帰すような感じがしました。そんなことにならないでほしいと願いながら、演奏を聴いていました。

牛田智大が演奏するラフマニノフのピアノ協奏曲 第3番は、神戸で聴いていたので、それよりも人口に膾炙した第2番は、知られ過ぎているだけに、牛田智大による曲のアナリーゼがどこまで演奏に反映しているのかを楽しみました。全体としては、情感豊かな演奏で、第3楽章は、次第に高まって行き、ドラマティックで大きな盛り上がりを見せ、期待通りの演奏を聴くことができました。ただ、これは、牛田智大の力によるものか、スタインウェイのピアノによるものかは不明ですが、肉太の演奏という感じはしませんでした。

大井剛史の指揮は、演奏中ソリストの方をよく見ており、協奏曲の場合、ソリストを引き立たせる姿勢や特質を感じました。それよりも、多くのソリストが協奏曲のオーケストラの指揮者として、大井剛史を指名するのではないかとさえ思いました。

アンコールのブラームスのヴァイオリン・ソナタ第3番第2楽章の演奏は、何よりも息が合っているという印象をもち、全曲聴きたいという気持ちにさせました。

| サイン |

去年(2012年)もらったサイン 今年(2013年)はこれ!(ネットで入手)

| 牛田智大の変声に想う |

ついに来るべきものが来た。それは当然のことであり、一人の人間の成長としては祝うべきことなのかもしれないが、貴重なものを失ったような喪失感もある。

牛田智大。天使のようにあどけない風貌と、美しい声と洗練された言葉をもつ少年の口から

「歌は苦手です。」

と言われても、にわかには信じがたかった。それはご謙遜でしょう。ピアノと比べるからではないのですか。

しかし、いったんピアノに向かうと、その指からは溢れるような情感と、華奢な体格からは信じられないような力強い音が次々と紡ぎ出されていった。

変声はいつ?できれば遅い方がうれしいのだけれど。

14歳を直前にした9月末のコンサートでは、まだボーイ・ソプラノは維持されていた。

それ以後、コンサートに行った人たちから、12月には話し声がやや低くなった、春先には14歳の青年の声になってきたとの情報が寄せられていた。

そして、ジャパンアーツが、平成26年3月34日に配信したYoutube動画で、ついにその話し声を確認することができた。

思うように声が出しにくいだろうな。と感じさせるそのインタビュー動画には、洗練された言葉が残っていた。

髪を伸ばし、眉が濃くなってきた少年から青年に移り行く牛田智大を見て思った。

声は、もう1年もすればかなり安定する。それは、これまでに出会った何人かのボーイ・ソプラノの少年の成長からも確実に言える。

貞松響の歌を6年ぶりに聴いた直後だから、よけいにそう思う。

ところが、それからしばらくして、このジャパンアーツのインタビューを担当された、高坂はるかさんのブログにインタビュー時のエピソードが載っているのを読んだ。

・・・ジャパン・アーツのYoutubeにアップされていた作品に寄せてのコメント動画を見たら声変わりされていたので驚きましたと言うと、

(まだ恋をしたことがないので、福島の祖父母によせて演奏します、という可愛らしい内容)

「今までと同じことを同じ気持ちで言っているのに、なんかキモちわるく聞こえて、いやなんです!!」

とのこと。・・・

本人が誰よりも鋭敏に成長に伴う違和感を感じているんだ。これをいじってはいけない。

しかし、牛田智大はピアニストだ。あくまでも、ピアニストとしての成長を追いかけなければいけないんだ。

リストの「ラ・カンパネラ」、ラフマニノフの曲、そしてピアノコンチェルト。・・・まだ聴いていない曲がいっぱいある。

それらを追いかけて行こうと思った。

それから2年。牛田智大の話し声はかなり安定し、しかも変声前の声からかなり低くなって、バス・バリトンになってきた。

変声前の声(12歳~13歳)

http://www.youtube.com/watch?v=uf2Apx6zn7c&index=8&list=PL62DAD25BEA26C17D

http://www.youtube.com/watch?v=lRDhIfBdMWk&list=PL62DAD25BEA26C17D&index=24

変声中の声(14歳)

http://www.youtube.com/watch?v=HBAzwqw2AMU

http://www.youtube.com/watch?v=PPWXR4GR3WI

変声後の声(16歳)

https://www.youtube.com/watch?v=IKIt9gUxiV4

| 映像で見る牛田智大 |

| NHK プロフェッショナル ~仕事の流儀~ 高校生スペシャル 平成28(2016)年5月2日(月) |

NHK プロフェッショナル ~仕事の流儀~ という番組は、各界の仕事に情熱を傾ける“プロフェッショナルの中のプロフェッショナル”と呼ばれる人がどのようにして心技体をを磨いているかということを取材をもとに構成した番組です。多くは、この道何十年という人が採り上げられるのですが、この日は、「高校生スペシャル」という企画で、プロとしての活躍は数年でありながら、その意識の高さにおいて抜きん出ている4人を採り上げました。その一人にして、最初に採り上げられたのが、ピアニストの牛田智大。

12歳でデビューしたころ、牛田智大はよくテレビに出演して(させられて)いました。しかし、実際のテレビ番組で、あるいはそれを録画した人のYoutube映像で見るものはまさに玉石混交でした。「題名のない音楽会」のように、純粋にピアニスト 牛田智大を採り上げる番組もありました。しかし、牛田智大を売り出すための方便としか思えない番組もありました。牛田智大のある部分(学校での不得意教科が音楽であることをやたらと強調したり、玄米ご飯やみそ汁や漬物のような和食好きであることや、大阪のおばちゃんと上海のおばちゃんが建物の陰に連れて行って抱きついてくるといったセクハラまがいの共通点をインタビューを通してカリカチュアライズした番組もありました。そんなものを見たとき、もしも、この少年が可愛い容姿に恵まれていなかったら、こんな採り上げられ方をされただろうかと感じたものです。ペットショップのショーケースに入れられて、客に見せられる生後数か月の子犬や子猫の姿を重ねて見てしまうこともありました。また、今どきの若者言葉で、インタビューに「知らないっすよ。」と答えていたら、次の出番はなかったでしょう。

ある時から、牛田智大がテレビ出演することは極めて稀になりました。それは、コンサート活動と学業が忙しくなったためでもあるでしょうが、テレビを通して増幅される虚像よりも、ピアニストとしての牛田智大を観てほしいという本人のあるいはスタッフの想いが反映されたのだと思います。

この番組の録画を再生してみました。

「ピアノが弾ける子役みたいなタレントピアニスト的な印象を持たれている自覚はあるし、演奏を聴きに来ていないお客さんもいるなって思います。少なからずタレントピアニストになる気は、さらさらないし 演奏で“ああこの人は本当のクラシックピアニストなんだ。”と思ってもらえるように演奏をしたい。それが本当にできているかどうかはわかんないし、できてないかもしれないですけど、それができるような演奏をしたいなって思っています。」

この言葉に牛田智大の真実の想いや、魂の叫びが凝縮されていました。

単調な音階を毎日1時間ぐらい繰り返すトレーニング方法や、クラシックの専門家の間でも賛否が分かれる演奏方法、コンサート会場の隅々まで音を響かせる方法など、牛田智大がコンサートの裏側でどれだけ自分に厳しくしているのかといった舞台裏をこの番組では採り上げていました。牛田智大は、数百年の歴史を重ねてきたクラシックの曲を、自分なりの新しい解釈で演奏することにこだわっています。そのために、徹底的に楽譜を読み込み、これまで光を当てられてこなかった隠れたメロディーを見つけ出すことを心がけています。好きとも嫌いとも言ってもらえないような演奏はしたくないとも言います。この考え方には、当然のことながら賛否両論が出てくるでしょうし、辛辣な評論がメディアに登場することもあるでしょう。

もう1年半ほど牛田智大の生演奏を聴いていませんが、今度聴くときは、きっとそんな想いまで聴けるようにしたい。そんな思いを抱かせるこの番組でした。

| 「蜜蜂と遠雷」 若きピアニストたちの18日 NHK BSプレミアム 平成31(2019)年1月14日(月・祝) |

恩田陸の小説『蜜蜂と遠雷』という作品は読んだことはないけれど、平成29(2017)年に直木賞と本屋大賞をダブル受賞するという史上初の快挙を成し遂げた作品であることや、近日映画化されることだけは知っていました。どんな作品かわからないまま、このモデルになったのが3年に1度開かれる「浜松国際ピアノコンクール」であることから、テレビのスイッチを入れると、昨年11月に行われた大会に密着して、ピアノと向き合う若者を見つめるというドキュメンタリー番組でした。中川大志の朗読は、作品の一部分でしかないので、特に強いインパクトのあるものではありませんでしたが、ピアノコンクールに挑む4人の若いピアニストが、コンクールを通して苦しみながらも成長していく姿を描いた青春群像劇であることが次第にわかってきました。小説のモデルは、楽器のまちである浜松市で3年ごとに開かれる「浜松国際ピアノコンクール」。番組では、昨年11月に行われた大会に密着しながら、ピアノと向きあう若者たちの姿を伝えていました。どういうわけか、その中に優勝者のトルコのジャン・チャクムルは、採り上げられず、牛田智大を中心に密着取材しながらも、韓国のイ・ヒョクはじめ、いろいろな背景をもった14歳から30歳までの数人のピアニストを採り上げていました。

「牛田智大は、プロとしてどれぐらいの実力なんだろう?」「コンサート中に倒れるって、健康状態がかなり悪いのじゃないの。」「ショパン国際ピアノコンクールはじめ、国際ピアノコンクールには出ないのかしら。」という陰口、いや雑音は、ネットを通しても聞こえてきましたが、この番組では、それに対する答えを聴くことができました。このコンクールを受ける理由については、

「コンクールは、自分を批判的に見ることができると思う。その視点が自分にとっては必要だと思うし、ちょっとおごっていると思われるかもしれないけれど、自分のためじゃない場所だから、たくさんいる中の一人として演奏するから糧になる。コンサートに還元していけるだろうな。」

と、語っています。そこには、コンクール出場を通して名前を売ることや箔をつけるためではないという強い意志さえ感じました。デビュー当時、ネコカフェ探訪やバラエティ番組も含むメディアへの露出が多く、愛らしい容姿と綺麗な声と丁寧な言葉が新鮮で、「ピアノ王子」ともてはやされていた牛田智大に中村紘子先生が言った言葉が胸に沁みました。

「タレントになりたいんだったら、私はあなたにかかわらない。」

中村先生がたとえ嫌われても全力で正統なピアニストへの道に戻してくれたことがわかってきました。愛らしい容姿はいつまでも続くものではないし、声が変われば、それをめあてに視聴していた人の心は移ろっていくことを中村先生は見抜いていたのでしょう。2年前の「NHK プロフェッショナル ~仕事の流儀~ 高校生スペシャル」で、

「ピアノが弾ける子役みたいなタレントピアニスト的な印象を持たれている自覚はあるし、演奏を聴きに来ていないお客さんもいるなって思います。少なからずタレントピアニストになる気は、さらさらないし 演奏で“ああこの人は本当のクラシックピアニストなんだ。”と思ってもらえるように演奏をしたい。それが本当にできているかどうかはわかんないし、できてないかもしれないですけど、それができるような演奏をしたいなって思っています。」

と、語っていたことが心に甦ってきました。3年前に浜松国際ピアノアカデミーで中村先生隣席での演奏中に体調不良のため退場し、その5か月後に中村先生は他界し、よい演奏を聴いてもらえなかった無念さを抱えながら、牛田智大はずっと中村先生から送信された最後のメール「あなたの演奏を楽しみにしています」という言葉を大切にして、選曲においても、中村先生が愛したロマンティックなメロディの粋が描かれているラフマニノフのピアノ協奏曲第2番を選んで演奏したところにも、心の絆を感じました。

この番組では、牛田智大の私生活の一部を知ると同時に、同じ曲を違う先生に師事して学ぶことの意義や、自分を知り、コントロールすることの大切さを痛感しました。

| 第18回ショパン国際コンクールに出演した牛田智大の演奏 第一次予選 2021年10月4日 第2予選10月10日 |

第18回ショパン国際ピアノ・コンクールは、2020年に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により2度延期され、2021年10月2日から23日にかけてにポーランドのワルシャワで開催されました。

一次予選には18ヵ国から87名(日本からは14名)のピアニストが出場し、二次予選に45名(日本からは8名)、三次予選に23名(日本からは5名)、本選に12名が進み、カナダのブルース・シャオユー・リウが優勝し、日本では、反田恭平が2位、小林愛実が4位入賞しました。とりわけ、反田恭平は、同コンクールにおける日本人歴代最高位タイで、内田光子以来51年ぶり2人目ということで話題になりました。

牛田智大は、2次予選まで進みましたが、ここでは、順位よりも、その演奏について感じたことを書いていきます。ショパンのピアノ曲には、ノクターンのような繊細なものとポロネーズのような勇壮なものとがあり、前者が得意なピアニストは、総じて後者が得意と言えないし、その逆の傾向がみられるという特質があります。そのようなことを踏まえてか、予選では、いくつかの曲群の中から選んでそれを組み合わせて演奏するという形がとられています。なお、ルールは、毎回改訂されているようです。なお、しかし、どのコンクールも師弟関係、母国かどうかということ、その当時の国際政治というものがかかわってきています。別の分野の例を挙げれば、オリンピックのフィギュアスケートの「5コンポーネンツ(演技構成点)」(旧:芸術点)の採点等を見れば、審査員間の審美眼の差が見えてきますし、それは、音楽の世界にも当然あると考えられます。事実、黎明期のショパンコンクールは、共産圏のピアニストが優勝することが圧倒的に多かったと言えます。

牛田智大は、演奏を前に、その曲を選んだ理由をそのtwitterで述べています。twitterは、140字という制約があるので、牛田智大は、いくつかの段落のようにして繰り返して述べています。これまでも、プログラムにその曲の背景やその曲の演奏に臨む想いを書き綴った牛田智大らしい試みです。

第1次予選で牛田智大が選んだ曲は、次の4曲です。

① ノクターン 変ニ長調 Op.27-2

② エチュード 変イ長調 Op.10-10

③ エチュード ハ短調 Op.10-12 「革命」

④ 幻想曲 ヘ短調 Op.49

https://www.youtube.com/watch?v=CQ9-aNmLO3I

静かに始まるノクターンの音の澄み切った音は、繊細なガラス細工のような音色でしたが、このバイオリン曲のような旋律の美しい曲を1曲目に持っていくとインパクトが弱いという側面もあります。

エチュード 変イ長調は、旋律が美しく歌われていたように感じました。よく演奏されるエチュード ハ短調は、演奏によっては力強さを通り越して煽情的なものもありますが、牛田智大の演奏は、この曲が作曲された時期のポーランドが置かれた悲劇的な歴史を踏まえたメッセージ性のある演奏であったように思います。

最後に持ってきた、幻想曲は、低音部の厚みに支えられた透明度の高い演奏であったように感じました。

第2次予選で牛田智大が選んだ曲は、次の4曲です。

① ワルツ第5番 変イ長調 Op.42

② バラード第4番 ヘ短調 Op.52

③ 舟歌 嬰ヘ長調 Op.60

④ ポロネーズ第6番 変イ長調 Op.53 「英雄」

https://www.youtube.com/watch?v=o7UCobipGeA

流れるようなワルツ変イ長調は、端正な演奏でしたが、印象がやや希薄でした。

内面的に深い演奏でありながら、表現が籠って鬱を感じてしまうところもあるバラード第4番は、私には、テンポの揺らし方が心地

よく聞こえましたが、この演奏は、好き嫌いの分かれるところがあると思います。

バラード第4番から、印象派の風景絵画のような舟歌へ移るところがこの演奏の中では一番印象的でした。ノクターンのような始まりは、特に美しく感じました。

ポロネーズ第6番 変イ長調 Op.53 「英雄」も、高音の華やかな美しさからドラマを感じましたが、低音のもつ勇壮さはあまり感じませんでした。全体として、格調高い繊細な演奏であったように思いましたが、力強さを感じなかったというのも事実です。

牛田智大は、このコンクールについての感謝と反省の弁をそのtwitterで述べています。ショパンコンクールがピアニストにとってのすべてではないし、また、ショパンコンクールには、年齢的にもう一度出場するチャンスはあるのですから、ピアノの選定も含め、このような特異な場に立つ経験を生かして、さらなる高みに立ってほしいと願いました。

| 牛田智大 『ショパン・リサイタル2022』 令和4(2022)年3月15日(火) 東京サントリーホール |

『ショパン・リサイタル2022』は、2022年3月15日に東京サントリーホールで開催された牛田智大デビュー10周年記念リサイタル「オール・ショパン・プログラム」をライブ録画したもの(Blu-ray)を採り上げます。実際の演奏では、アンコール曲もあったようですが、ライブ録画では省略されていました。

1 幻想曲 ヘ短調 作品49

2 バラード 第4番 ヘ短調 作品52

3 ポロネーズ 第6番 変イ長調 作品53 ≪英雄≫

4 舟歌 嬰ヘ長調 作品60

5 ポロネーズ 第7番 変イ長調 作品61 ≪幻想≫

6 マズルカ 第49番 ヘ短調 作品68の4(遺作)

この日の選曲は、昨年のショパンコンクールで演奏された曲も交えてはいますが、このコンサートのために選ばれたショパンの多様な側面を感じることのできる曲が選ばれています。しかし、6曲という曲数では、ショパンのすべての面を表すことはできないかもしれないと思いながら、選ばれた1曲1曲に寄せられたものを感じ取ろうとしました。なお、この演奏を聴く前に、映画『楽聖ショパン(“A Song to Remember” )』のホセ・イトゥービの演奏を聴いてから、この演奏を聴くと薄味に聞こえてしまうのは、ホセ・イトゥービの演奏が、あまりにもほとばしるような情熱の激辛演奏だったからでしょうか。

ショパンの曲には二面性があることは、10代の頃から感じていました。それは、ワルツやノクターンといった貴族のサロンで演奏されることを意識して作曲された軽やかであったり流麗であったりした曲と、ポロネーズやバラードのような愛国的な要素をもったドラマティックな曲があるという表面的なことでした。しかし、それは浅い鑑賞の仕方でした。ショパンの曲を作曲した年齢という切り口からアプローチすれば、また違うものが見えてきます。長い短いの違いはあれ、どのような人の人生にも四季があります。この言葉を知ったのは、30年の人生を終えようとする吉田松陰の「留魂録」の言葉ですが、わずか39年の人生であったショパンでも、四季はあったはずで、この日演奏された6曲は、作品番号からしても、ショパンの人生にとっては秋から冬にかけての曲と言えるでしょう。そこには、若さゆえの激情を抑えたものを感じずにはいられませんでした。

この日の牛田智大の演奏は、どちらかと言うと、学者的なアプローチで、その曲が作曲された歴史的な背景や祖国ポーランドやフランス各地の風土を学んで、当時の音楽的奏法の流行まで研究した成果を現したような感じがしました。恋愛といった感情表現とは違うかなり知的なアプローチをした演奏であったように思います。それゆえに、好き嫌いと言うレベルでは、必ずしも大好きではなかったのですが、微妙な感情の揺れを楽しむことができました。

幻想曲 ヘ短調は、冒頭のメロディーが中田喜直作曲「雪の降る街を」の冒頭部分とよく似ているので、親しみやすいかと思われましたが、決してそうではなく、どんどんファンタジックな物語歌の世界へと誘われ、やがて行進曲へと導かれていきますが、全体としては、低音部の厚みに支えられた透明度の高い演奏であったように感じました。バラード 第4番 ヘ短調は、感情移入が次第に高まっていき、清楚でありながら色彩感にあふれる演奏で、次第にコーダへと高まっていく様は見事でした。ポロネーズ 第6番 変イ長調は、決して煽情的でスリリングな演奏ではなく、それでいながら劇的な演奏でした。舟歌 嬰ヘ長調は、メロディの美しさと、トリルのきらめきが心に残りました。それは、水面のきらめきを描写する音楽とは一線を画するものです。ポロネーズ 第7番 変イ長調は、ポロネーズと言うよりも幻想曲と言ってもよいような様式にこだわらない感じの演奏でした。マズルカ 第49番は、まさにショパンの奥座敷とも言える曲です。後世の人によって一部省略された遺作とも書いてありますが、哀愁に満ちた曲想で、なぜ、この曲をコンサートのプログラムの最期に持ってきたのかという疑問も残りましたが、コンサート(アンコールを除く)を人生の四季になぞらえると、人生の冬としてこの曲を選んだのではないかという勝手なことを考えてしまいました。

ショパン バラード 第4番 ヘ短調 作品52 https://www.youtube.com/watch?v=wloqF13S3So

ショパン ポロネーズ 第6番 変イ長調 作品53 ≪英雄≫ https://www.youtube.com/watch?v=LK-FyVA6brw

| リーズ国際ピアノコンクールにおける牛田智大 |

牛田智大が、イギリス イングランド北部の都市リーズで開催されるリーズ国際ピアノコンクールにエントリーして、第1次・第2次予選を通過、準決勝で敗退しましたが、その軌跡を追ってみます。

なお、1963年より3年ごとに行われたコンクールの過去の受賞者には、ラドゥ・ルプー、マレイ・ペライア、ソフィア・グルャク、アンヌ・ケフェレック、アルトゥール・モレイラ・リマをはじめ、多くの名ピアニスト達が含まれています。日本からは、内田光子、小川典子、大崎結真が入賞しています。

第1次予選 2024年4月3日 ベルリン芸術大学、ベルリン

モーツァルトのソナタ4番(K. 282)とショパンの幻想曲 ヘ短調(Op.49)の2曲を演奏しました。

牛田智大によるモーツァルトの演奏は初めて聴きました。音の粒が美しく澄んだ音色で、軽やかで繊細な演奏でした。

ショパンの幻想曲は、ショパンコンクールでも聴いていますが、低音部の厚みが一層深みがでてきて、それにに支えられた旋律美が際立った透明度の高い演奏で、ショパンコンクールの時の演奏よりも深化が見られました。

Tomoharu Ushida | Leeds International Piano Competition 2024 | International First Round https://www.youtube.com/watch?v=WHQ056H6DR8&t=236s

第2次予選 2024年9月12日 リーズ大学グレートホール

吉松 隆のピアノフォリオ…消えたプレアデスへとフランツ・リストのソナタ ロ短調 S.178の2曲を演奏して、第2次予選を通過(10名)しました。1日空いて、9月15〜17日の3日間、室内楽とソロによるセミファイナルが行われました。

吉松 隆 ピアノフォリオ…消えたプレイアードによせて 日本では、「昴(スバル)」と呼ばれる小さな星団を描いた曲で、想像力を掻き立てる曲ですが、私には、印象派の音楽という感じがしました。

フランツ・リスト ソナタ ロ短調 S.178 5年前にザ・シンフォニーホールで聴いていますが、そのときと比べて力強く、ドラマチックな演奏でしたが、それは、文学的な解釈が深まっているからではないかと感じました。

Tomoharu Ushida | Leeds International Piano Competition 2024 | Second Round https://www.youtube.com/watch?v=TwhvExbrg-c

準決勝 2024年9月15日 リーズ大学グレートホール

ケイト ホイットリー ピアノ 5 曲 初めて聴く曲ですが、聴き慣れない現代音楽であるため、そのよさを把握するに至りませんでした。

フランツ シューベルト ソナタ第 21 番 変ロ長調 D.960 旋律を美しく演奏するだけでなく、よく歌わせて演奏しています。今回の演奏の中では一番よく仕上がっていると感じました。

エイミー ビーチ ピアノ五重奏曲 嬰ヘ短調 Op.67 魂の癒しを感じる演奏で、弦楽奏者たちとの調和を感じる演奏でした。

Tomoharu Ushida | Leeds International Piano Competition 2024 | Semi-Final https://www.youtube.com/watch?v=orjEuP17f4g

ということで、牛田智大は、決勝進出はできませんでしたが、表彰式では、インターネットによる投票で選ばれた「メディチ.TV聴衆賞」を受賞しました。審査員よりもむしろ聴衆に高く評価されたということになります。

なお、最終結果は、次のとおりです。1位のジェイデン・イジク・ジュルコの名前は、ベトナム系の名前ではないかと思われますし、アジア系の人が上位を占めていることがわかります。

リーズ国際ピアノコンクール最終結果

第1位(金メダル) ジェイデン・アイジク=ズルコ(カナダ/24歳) Jaeden Izik-Dzurko

第2位(銀メダル) ジュンヤン・チェン(中国/23歳) Junyan Chen

第3位(銅メダル) カン・ニ・ルオン(ベトナム/27歳) Khanh Nhi Luong

第4位 カイミン・チャン(台湾/23歳) Kai-Min Chang

第5位 ジュリアン・マイルズ・トレベリアン(イギリス/25歳) Julian Miles Trevelyan

ヘンレ原典版賞 ライアン・チュー(カナダ/20歳) Ryan Zhu

ヤルタ・メニューイン賞(室内楽最優秀演奏賞) ジュンヤン・チェン

ロイヤル・リヴァープール・フィルハーモニック協会賞(現代作品最優秀演奏賞) カイミン・チャン

アレクサンドラ・ダリエスク賞(女性作曲家作品最優秀演奏賞) ジュンヤン・チェン

Medici.tv 聴衆賞 牛田智大(日本/24歳) Tomoharu Ushida

| 第19回ショパン国際コンクールに出演した牛田智大の演奏 第一次予選 2025年10月3日 |

第19回ショパンコンクールの一次予選の結果が発表されました。参加者84名中40名が予選通過(日本人は13人中5人 牛田智大・桑原志織・進藤実優・中川優芽花・山縣美季)です。前回のように、牛田智大の軌跡を追ってみました。(なお、前回との比較はしていますが、他の演奏者との比較はしていません。)

第19回ショパン国際ピアノコンクール(会場:ワルシャワ・フィルハーモニー・コンサートホール)

牛田智大(日本) 10月3日

ピアノ:スタインウェイ&サンズ

(課題曲)

ノクターン ロ長調 作品62-1

エチュード ハ長調 作品10-1

ワルツ 変イ長調 作品42

舟歌 嬰ヘ長調 作品60

全体として、前回(第18回)と比べて、多彩で高貴な音色で奥行きの深い音楽になってきたというのが第一印象です。

それは、ノクターンは、感情表現を抑えて、陰影をつけたり、内部の揺らぎを表現したりするアプローチが心に残りました。エチュードでは、特にアルペジオの上に歌うような旋律が浮かぶ多層的な響きの感じました。ワルツは、躍動感と同時に緻密さが増し、いかにもポーランド風のワルツという感じがしました。最後の舟歌の根底から感じられるもの悲しさは、この曲の神髄に迫るものでした。

https://www.youtube.com/watch?v=DaY69MsHqj4

第二次予選 2025年10月13日 第二次予選 2025年10月13日 |

第19回ショパンコンクールのニ次予選の結果が発表されました。参加者40名中20名が予選通過(日本人は5人中3人 牛田智大・桑原志織・進藤実優)です。前回のように、牛田智大の軌跡を追ってみました。

(課題曲)

マズルカ風ロンド ヘ長調 op. 5

ソナタ 変ロ短調 Op. 35

前奏曲 op. 28 / 前奏曲 Op. 28

第19番 ハード・アイス 変ホ長調

第20番 ハ短調 第20番 ハ短調

第21番 ロ長調 第21番 変ロ長調

第22番 ト短調 第22番 ト短調

第23番 ヘ長調 第23番 ヘ長調

第24番 ニ短調 第24番 ニ短調

ポロネーズ 変イ長調 作品53

マズルカ風ロンドは、主題が繰り返される中で、上品で優雅で色彩豊かな演奏に仕上がっていました。

ソナタは、全体の構成が素晴らしく、陰鬱な曲想にかかわらず、よく歌わせたため、暗さよりも美しさが感じられ、第3楽章の「葬送行進曲」が浮き上がるように構成されていました。

前奏曲は、次第によくなってきたような感じがしました。というよりも、最後の第24番に向かって、次第に情熱的な演奏になってきたと言った方がよいでしょう。

最後の英雄ポロネーズでは、前回とは格段に違いがあり、彼のストイックな一面だけでなく、輝かしい輝きと共に、弱い音が美しく表現されていて、本当に素晴らしかったです。

https://www.youtube.com/watch?v=Qc4W05xeXWQ

第三次予選 2025年10月16日 第三次予選 2025年10月16日 |

第19回ショパンコンクールのニ次予選の結果が発表されました。参加者20名中11名が予選通過(日本人は3人中2人 桑原志織・進藤実優)です。前回のように、牛田智大の軌跡を追ってみました。

(課題曲)

前奏曲 嬰ハ短調 Op. 45

3つのマズルカ Op. 56

第1番 ロ長調

第2番 ハ長調

第3番 ハ短調

幻想曲ヘ短調 Op. 49

ピアノソナタ第3番 ロ短調 Op. 58

前奏曲Op.45では、アルペジオが幻想的で、次第に明るくなっていくところが魅力的でした。

マズルカ Op.56は、3曲それぞれが表情豊かな演奏でしたが、舞曲というよりも、その様式を使って創作された曲と言う印象が強く、特に3番の内省的な演奏には心惹かれるものがありました、

幻想曲 ヘ短調 Op.49は、前回も採り上げましたが、バラードにも似て起伏が激しく、暗から明へと変化するところが魅力的なスケールの大きな曲ですが、聴きごたえのある1曲でした。

最後のソナタ第3番では、暗い短調で始まり明るい長調に変化していく様が美しく、特に第3楽章のノクターンを思わせる穏やかなうねりが魅力的でした。

ただ、時間的に45分から55分という規定を超えており、これが減点の対象になったのではないかと思います。こういうことは、選曲の段階である程度計算できるのではないかと思いますので惜しまれます。また、この辺りになると、技術・芸術性以上に審査員の好みが大きく影響しますから、コンクールとはそんなものと達観して、自分の芸術に邁進してほしいものです。ただ、少年の日のように、ピアノ演奏の楽しさを伝えるという感じではなく、演奏中、時として苦しい表情が見られるのは、これも、成長に伴い曲に対峙する姿勢が変化してきたのかもしれまん。

https://www.youtube.com/watch?v=vivcHGo0Wk8

戻る