| 振り返れば振草,花祭の里(東栄町) |

(地図上の位置) (地図上の位置)

|

写真をクリックして拡大 |

|

花祭の里 花祭の世界 花祭 みんな違って、みんないい |

|

『日記』(議定論日記)を読むと,振草郷は山奥ではあるが,天竜川を背骨にした「三遠南信」の中にあって,この地域の人々は広範囲に繋がりを持ち,貧しく時に対立しながらも,信仰心に富み,活力に満ちた生活を送っていたことが分かる。 今,この東栄町でも,過疎化,高齢化が進み,65歳以上が過半という「限界集落」化が囁かれるようになっている。限界集落化で何が失われるか。「限界集落」の概念を提唱した大野晃教授によれば,第1に伝統芸能・文化の衰退,第2に山村の原風景の喪失,第3に山の荒廃が挙げられている。地域の再生が喫緊の課題となっている。戦後の一時期は一万人を超した東栄町の人口も,今や江戸・天保時代の人口より少なく三五〇〇人を切っている。しかも六五歳以上は四九%を占めるに至っている。 歴史を知り学ぶことから,過去と現在との「繋がり」が実感される。これまで先人が営々と築き上げてきた伝統と文化の深みを知れば,歴史観も変わり,そこから何がしか,これからの時代を拓く知恵やヒントが得られるのではないだろうか。 若い頃に読んだE・H・カーの『歴史とは何か』(岩波新書・1970年)に,「歴史とは・・・現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話」だとあった。史料や文献をひもとき,過去に思いを馳せ,その時代と対話をしたい。 |

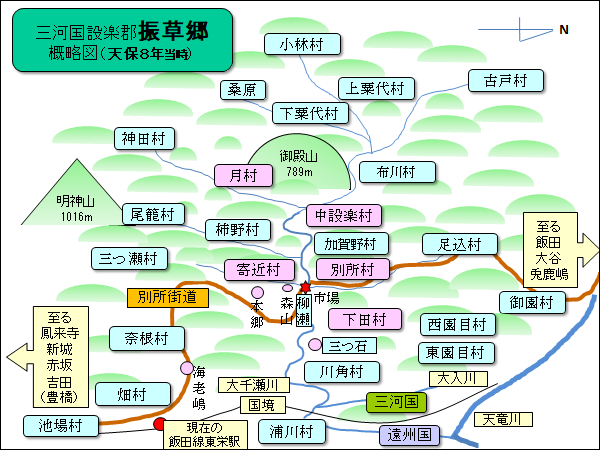

三河国の古地図 (天保8年〔1837〕) |

天保8年〔1837〕頃の 振草郷の村々(幕政村) | 別所村・寄近村の古地図 (文化11年〔1815〕頃) |

|

本郷・岡本のさいの神 病や災害から村人を守る守り神 本郷平から与良木峠に登る途中 |

峠道の馬頭観音 (天保13年〔1842〕制作) みな,やさしい表情をしている。 |

本郷から九十九折りの坂道を登った 与良木峠にある「地蔵」(首はあるが, 通称「首なし地蔵」と呼ばれている。) 隣の石塔は,横死(不慮の死)含霊供養塔) |

本郷平から森山を見下ろす。 煙突のある建物が湯浅酒造所 左の半円形の山は御殿山。 右下の坂道を下ると柳瀬川原。 |

森山坂を下った寄近橋から見る 柳瀬川原に注ぐ手前の段々の滝 |

議定論騒動のあった柳瀬川原 表に「溺死亡霊供養塔」, 裏に「文化四丁卯年六月八日」 と彫られている。 |

中設楽の東側(写真左)に 「設楽城」のあった城山が見える。 |

中設楽にある 「秋葉」を指す道標 |

中設楽西の冨田新田 正面の山は,「大坂山」 |

中設楽大坂山の麓にある 大坂杜氏の墓(元禄6年建立) |

中設楽の西方,御殿山を臨む |

緩やかな坂を下り, せきれい橋を越した直後の右側 の空き地が菅沼屋敷跡地 |

せきれい橋の袂にある 「一称一礼」, 「金光明最勝王経」 と刻まれた石碑 (明和4年建立) |

(廃校前の中設楽小学校) 中設楽小学校跡地 |  旧墓地にある石碑・高さ約180cm (「金光明最勝王経」と刻まれている。) |

城山の設楽城跡 |

山田用水の取水口付近 |

山田用水完成の碑 「水路竣工の碑 菅沼黙郎」と刻字。 |

加賀野の楽壱王神社と子安様 |

楽壱王神社隣にある子安様 天井に下図中央の花鳥図がある。 |

加賀野ー中設楽の間にある三十三所観音 高い碑の左から,「高皇白衣観音経一千部供養塔」, 「金比羅大権現」,「役の行者」,「法華経供養碑」などが並んでいる。 |

旧浦川村のあった現在の静岡県浜松市佐久間町浦川 地域取締役日名地董作の屋敷があった。 |

浦川南宮神社を経て、この道を登っていくと「川角」に出る。日名地董作が急を聞き駆けつけたのは、この秋葉山信仰の道だったか。 |

東栄町下田の長養院。 明治初期に再建されている。 |

百姓を支援した僧保水がいた大谷村龍谷寺は, 学校(現在廃校)の上にあったという。 (現在の豊根村〔旧冨山村地区〕、左端は佐久間ダム湖) |

龍谷寺僧・保水の署名のある古文書 |

大谷村、市原村は、明治初頭全村神道化。少ない信者が再建した「天竜山龍谷禅寺」) |

武八らが裁判のために 出頭した「赤坂役所」の門 |

議定論日記で, 武八らが駆け込んだ 西大平藩陣屋の表門 (平成14年〔2002〕に再建) | 赤坂宿の大橋屋(元鯉屋) (武八らが泊まった桜屋は現存しない。) |

JR磐田駅南にあった 中泉陣屋表門 (移築され現在個人宅の門) (静岡県磐田市内) |

(加賀野の子安様と楽壱王神社, 加賀野の子安様の天井絵(YouTube) |

江戸時代の旅道具 |

武八ら商人が宿泊した公事宿 亭主紀伊國屋利八建立の 「為諸國郡邑旅人菩提」 (東京都新宿区内) |

紀伊國屋利八建立の供養塔 三面に出身地,俗名、死亡年月日がびっしりと刻み込まれている。 |

紀伊國屋利八建立の供養塔の説明 紀伊國屋利八は,天保13年11月,贈収賄事件に関係し,遠島処分となった。 |

紀伊國屋利八建立の 「弘法大師御作 子育地蔵大菩薩道」の碑(天保11年建立,高さ約160cm,東京都足立区内) |