|

現在購入できる ネットブックとその対抗機種 計68機種を比較する (2009年5月17日著)

Eee PC 4G-Xが発売されてから1年4ヶ月が経ち、ネットブックも一般化してきた。家電量販店のパソコンコーナーではネットブック専用コーナーが設けられ、インターネットの加入促進として100円パソコンとして販売している。性能は決して高いとは言えず画面も小さいためメインのパソコンとして使うには辛いが、持ち歩いて使ったり、自室でのインターネット専用機として使うような「2台目」としては安価であるため購入しやすく、また軽量でコンパクトである事も有利である。最近は機種も増え、前回この小ネタ集で特集した際は20機種だったが、現在は一般的なものでも68機種になっている。また、初期はオンキヨー(SOTEC)程度しか参入していなかった日本メーカーも、NEC、富士通、東芝、シャープといった主要メーカーが次々に発売し、SONYも対抗機種を発売している。価格帯も、最初は5万円以上だったが、最近では3万円台の機種も登場してきている。 なお、ネットブックとはインテルとマイクロソフトが提唱しているもので、ディスプレイサイズは10インチ以下であること、ディスプレイの解像度は1024×600ドット以下であること、45nmプロセスのAtomプロセッサを搭載すること、OSはWindows XP又はLinuxを採用する事など厳密に決まっている。そのため、SONYのVAIO type P(ディスプレイ解像度オーバー)やDELLのInspiron Mini 12(ディスプレイサイズオーバー)などネットブックに属さない機種もあるが、今回はネットブックとその対抗機種と呼べるネットブックに近い機種も含め比較している。今回は機種も増えすぎたことから、機種の比較を行うため、アイコン形式での一覧表を作成した。そして、それらを元に、各スペックを一つ一つ解説していきたいと思う。

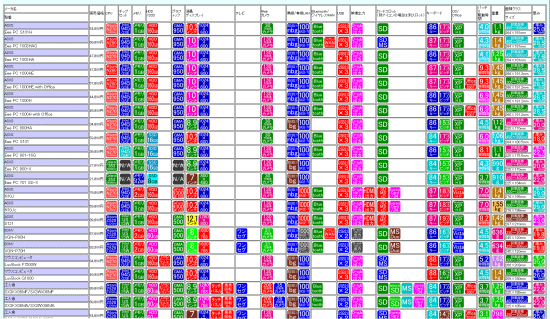

まずは全68機種を比較するため、各スペックをアイコン形式にした一覧表を作成したので見ていただきたい。文字だけの比較表と比べ、色分けをしたため、機能の有無や違いが分かりやすくなっていると感じてもらえれば幸いである。なお、今回は比較的購入しやすい機種ということで、大手家電量販店と大手パソコン専門店のネット販売のページを調査し、2009年5月1日の調査時点で2店以上で掲載されている機種を選んだものである。それらの66機種に加え、比較的有名なネット直販としてエプソンダイレクトの1機種と、DELLの店頭販売以外の機種としてネット直販でカスタマイズした機種1機種を加えて68機種を一覧表としている。また一覧表の価格は、先程のネット直販の2機種はその価格を、店頭販売の66機種は、調査時点での各店舗の価格の内、期間限定特価などを除き最も多くの店舗で付けられている価格を掲載した。そのためこれより安い又は高い価格設定をしている店舗や、ポイント還元などがある店舗もあるが、あくまで基準の一つとして見ていただきたい。

CPUに関しては、インテルのAtomの独壇場と言える。少し前には数機種が採用していたVIAのC7-M ULVは消費電力は低いもののAtomに比べて性能が大幅に低い事から採用機種が無くなっている。一方のC7-M ULVの後継のNanoは、性能はAtomより高いものの、消費電力が高いためか採用する機種はまだ無い。 Atomはネットブックのために開発されたとも言えるCPUであり、Core 2 Duoなどと同じくWindowsを動作させる事ができるCPUであるが、Core 2 DuoやCeleronと比べて内部構造が非常にシンプルになっている。トランジスタ数を見ても4,700万個とかなり少ない。そのため、コアサイズが小さくなり、結果的に製造コストが低くなり、低価格なネットブックに向いている。また、TDP(設計上想定される最大放熱量)も2W〜2.5Wであり、ノートパソコン向けCore 2 Duoが通常電圧版で35W、超低電圧版でも10Wである事を考えるとかなり低いため、小型のネットブックにも搭載しやすく、また放熱機構も簡略化できるために低価格化につながるものである。 一方でAtomの性能はそれほど高くなく、Atomの1.6GHz版でCeleronの900MHzとほぼ同等の性能であるため、一般的な低価格のノートパソコンと比べても半分以下、高価なパソコンと比べると3分の1から4分の1以下の性能である。結果的に動画圧縮や画像編集などが苦手なだけでなく、高解像度の動画でコマ落ちが発生したり、Windowsの操作も若干もたつく印象となる。 ちなみに、AtomにはNシリーズとZシリーズがあるが、どちらも性能的な違いはなく、サイズと消費電力の違いである。Zシリーズの方が小型で消費電力も小さいため、より小型の機種に採用される場合はZシリーズのことが多い。しかし、その分CPUの価格は高くなる。しかし、低価格なネットブックではCPUの価格が上がるのは許容できないため、結果的にNシリーズより低クロックのZ520(1.33GHz)を採用する機種が多い。しかし、1.6GHzのAtomでも遅めに感じるため、1.33GHzになると更に遅く感じる点は注意が必要である。しかし、NシリーズはラインナップがZ540(1.86GHz)まであるため、SONYのVAIO type Pなどの購入時にカスタマイズ出来る機種では、Zシリーズより高性能にする事も出来る。一方、Nシリーズは長らくN270(1.60GHz)しか無かったが、最近N280(1.66GHz)が追加されている、クロック的には0.06GHzしかアップしていないが、FSBが533MHzから667MHzにアップしているため、性能的には3〜5%程度アップしている。 またASUSのEee PC 900-Xと701 SD-Xといった比較的古い製品にはCeleron 353(900MHz)を採用しているが、前述のようにAtomの1.60GHzとほぼ同等性能になる。

メモリは1GBの機種がほとんどである。Windows XP又はWindows Vista Home Basicであれば1GBでも問題ないと言える。一方、唯一Windows Vista Home Premiumを採用しているASUSのN10Jは2GB採用しているため、問題ない。またSONYのVAIO type PはWindows Vista Home Basicながら2GB搭載しており余裕がある。ASUSのEee PC 701 SD-Xは512MBしか搭載していないが価格を考えれば仕方がない。またネットブックの使い方を考えれば、512MBでも最低限問題ないとも言える。 また、一覧表には掲載していないが、増設を考えている人には最大容量にも気をつける必要がある。ネットブックは本体サイズの関係か、メモリスロットが1基の機種がほとんどである。そのため、標準搭載のメモリと交換になることが多い。それだけなら良いのだが、1GB以下の機種で、最大容量も1GBとなっている機種が多いのも問題だ。その場合は、公式に動作保証しないだけで2GBでも認識する場合と、残念ながら1GBしか認識しない、また全く認識しない場合もあり、注意が必要だ。

チップセットは、搭載するCPUによって異なっている。AtomのNシリーズの場合は、Intel 945GSE又は945GMEを採用している。一方、AtomのZシリーズの場合はIntel US15Wを採用している。そしてそのチップセット内蔵のグラフィック機能を使う事から、自動的にそれも決まる。Intel 945GSE/945GMEではGMA 950、US15Wの場合はGMA 500となる。3Dグラフィック性能はGMA 950の方が上と言えるが、どちらにしても低いレベルでの争いである。CPU性能が低いこともあって、3Dゲームを遊べるほどの性能とはとうてい言えない。一方で、GMA 500にはHDビデオの再生支援機能をもっているため、CPU性能が低くても高解像度のビデオが再生行える点では有利とも言える。 今回の68機種の中で特殊なのはASUSのN10JとN10Jcである。どちらも、チップセットはIntel 945GSEであり一般的だが、グラフィック機能はチップセット内蔵のものとは別に、グラフィックチップを搭載している(チップセット内蔵のグラフィック機能を使用することも可能)。搭載しているチップはNVIDIAの「GeForce 9300M GS」である。GeForce 9300M GS自体はGeForceの9000番台中では性能の低いものだが、チップセット内蔵のものと比べると圧倒的に性能が高い。CPU性能が低いため、そちらが足を引っ張り高度な3Dゲームは難しいが、軽めの3Dゲームなら動作する可能性が高くなる。また、画素数の高いデジカメの画像の切り替えなどのもたつきが大幅に軽減されるなどの効果もあるほか、動画再生支援機能があるため高解像度の動画のコマ落ちも抑えられる。

ネットブックではストレージデバイスとしてHDD又はSSDが搭載される。HDDは通常のノートパソコンでもおなじみの製品だが、SSDとはフラッシュメモリを用いた製品である。SSDは、HDDに比べて読み書きが高速であるほか、低消費電力・耐衝撃性も優れている。また、データの断片化による性能低下が無く、デフラグ作業も必要ないといった特徴がある。しかしながら、HDDはSSDに比べて、元々容量が小さい上に、価格が高いことからネットブックに採用されるSSDは小容量のものとなる。また、機種によってはSSDの中では低速のものを採用し、HDD並の速度しか持たないものもある。 HDDを採用した機種の多くは160GBであり、一部に60GB又は80GBのHDDを採用している。大型のノートパソコンが250〜500GBの容量であることを考えると小さいが、価格や用途を考えると、特に160GBの製品では十分と言えるだろう。一方SSDは16GBが中心で、32GBの製品も1機種あるが、8GBという機種も2機種ある。HDDと比べるとかなり容量が少ないと言えるだろう。SSD採用製品を選ぶ場合は、容量不足にならないようインストールするソフトを厳選したり、データはSDカードなどに入れるなどの工夫を考える必要があるだろう。 一般的に見ればHDD搭載モデルの方が容量が多く安心感があるため、こちらを選ぶ方が良いだろう。ただし、常に持ち運んで使うという場合は耐衝撃性などを重視してSSDという方法もあるだろう。 光学ドライブ(CDやDVDのドライブ)に関しては、内蔵していない機種がほとんどだ。本体サイズや価格を考えると仕方のないことだが、ソフトのインストールやDVDの再生を行う場合は不便である。この場合は、LANで接続した他のパソコンのドライブを使用する方法があるが、高速なLANで接続しなければならず、設定にも多少の知識が必要だ。より簡単な方法としては、USB接続の外付けドライブを購入する方法がある。ネットブックと一緒に持ち運んで使うならポータブルタイプを7000円程度でも購入できるし、ソフトのインストールだけならデスクトップパソコン用の据え置き型が6000円以下で購入できる。 その中で、マウスコンピュータのLuvBook F1500Wと工人舎のSX3シリーズにはDVDスーパーマルチドライブが内蔵されているのが珍しい。別途ドライブを用意する手間がないだけでなく、出先でもDVDを視聴するなどディスクが使用できるメリットがある。持ち運んだ先で頻繁にドライブを使う可能性があるなら、これらの機種から選ぶのも一つである。

ディスプレイは機種によって大きな差が出る所である。8.9インチの機種と10インチ前後の機種が多いが、最小の機種は5.6インチ、最大の機種は12.1インチと大きな差がある。同じ解像度なら液晶サイズが大きい方が表示が大きく、文字などが見やすいと言えるが、液晶サイズが大きいと本体サイズも大きくなり携帯性が損なわれる結果となる。携帯性と液晶の見やすさのバランスを考えて機種を選ぶと良いだろう。 液晶ディスプレイでもう一つ重要なのは、解像度である。1024×600ドット、又は1024×576ドットの機種が多い。一般的なノートパソコンが1280×800ドット〜1920×1080ドットである事を考えると低めである。そのため、ホームページ閲覧などでは一覧性が損なわれ、縦スクロールがより必要になる。また、ウィンドウを複数並べて使う場合にはかなり狭く感じるだろう。また、前述のように1024×600ドットの機種と1024×576ドットの機種があり、わずか24ドットだけだが機種によって差がある。当初は1024×600ドットの機種ばかりであったが、最近になって1024×576ドットの機種が増えている。理由ははっきりとは分からないが、1024×576ドットというのは16:9のアスペクト比の製品であり、AV向け等の製品として既にあるディスプレイが安価に手に入るためではないかと言われている。確かに安価なネットブックでは少しでも安価なパーツを選びたいと思うだろう。しかし、わずか24ドットの違いだが、ホームページ等で一覧性が落ちるほか、一部のアプリケーションは縦が600ドット以下での使用を想定していない場合があり、ボタン類が隠れてしまうこともある。 逆に解像度面で有利な機種もある。1280×800ドットや1280×768ドット、1366×768ドットという製品がいくつかあり、これらは一般的なノートパソコンと同等レベルであるため使い勝手は良い。アプリケーションソフトなどもこの解像度での使用が想定されていないことはまずないため、動作がおかしくなる事はないだろう。ただし、12.1インチあるASUSのS121やDELLのInspiron Mini 12ならまだしも、10.1インチであるDELLのInspiron Mini 10や8.9インチしかない工人舎のSX3シリーズ、5.6インチの富士通のLOOX Uでは、表示がかなり小さくなってしまうと言う問題もある。さらに高解像度なのがSONYのVAIO type Pで、なんと1600×768ドットという高解像度である。16:9のワイド液晶以上にワイドであるが、横方向に1600ドットもあれば、複数のウィンドウを並べて作業したり、ワンセグを見ながらの作業などでも無理がでないだろう。ただし、画面サイズが8インチなので、表示はかなり小さい。 これ以外に、液晶ディスプレイの裏表を回転できたり、タッチパネルになっている機種がある。工人舎のSX3シリーズとSC3シリーズ、富士通のLOOX Uシリーズである。いずれも、液晶ディスプレイを回転させて折りたたむことでタブレットパソコンのように使用できる。このスタイルではキーボードや内蔵のポインティングデバイス(タッチパッド)が使えないため、タッチパネルになっているわけである。工人舎のSX3意外は小型の機種であるため、タブレットスタイルにして本を読んだり、インターネットをしたりするなど、使い方は広がる。絶対になくてはならない機能ではないが、あるとおもしろい機能である。

一部の機種にはワンセグ機能が搭載されてる。確かに小型の機種であるため、屋外でワンセグを見るといった事も現実的である。最近では、有名メーカーのUSB接続のワンセグチューナもネットブックへの対応をうたっていることが多いが、内蔵されている方が邪魔にならないのは確かである。また、工人舎のSC3KX06GS/SC3WX06GSにはGPS機能が内蔵されている。ワンセグチューナ同様、小型の機種でるため持ち歩く事も可能であり、GPS機能を利用する事も可能と言えるだろう。携帯電話内蔵のGPSより画面が大きい分、地図が見やすいはずである。これらはあくまで一部の機能に付いた付加機能であり、ワンセグチューナは68機種中7機種、GPSは68機種中1機種のみとなるが、おもしろい機能とも言えるだろう。

68機種中65機種にWebカメラが内蔵されている。自分の部屋や旅行先のホテルなどでSkype等を利用してテレビ電話を楽しむことが可能なのである。画素数には差があり、30万画素クラスの機種と、130万画素クラスの機種が多く、中には200万画素のカメラを内蔵している機種もある。30万画素クラスでもそれなりには写るが、ただ「顔が写ればよい」のではなく、周囲の雰囲気などを綺麗な画質で送りたいなら、130万画素以上のカメラが内蔵されている機種の方がオススメである。

光ファイバーやADSLがここまで普及しているため、VAIO type Pを除く66機種が有線LANを内蔵している(VAIO type Pはオプションのアダプタが必要)。また無線LANを導入している家庭も多く、屋外に持ち出した時に無線LANスポットに接続できるため、全機種が無線LANを搭載している。通信機能に関しては安価な機種だからと入って不満はない。ただし、その機能に関しては差がある。 無線LANの場合は、IEEE802.11b/g対応、IEEE802.11n/b/g対応、IEEE802.11n/a/b/g対応の3種類がある。光ファイバーなどの高速なインターネットを使用している場合や、他のパソコンとのデータのやりとりをする場合はIEEE802.11nに対応している方が良いだろう。もちろん無線LANルータもIEEE802.11nに対応している必要がある。また、CD/DVDのドライブを搭載していない機種がほとんどのネットブックでは、他のパソコンに内蔵されたCD/DVDドライブを利用する事も考えられるが、その場合も最低でもIEEE802.11nに対応している方が便利だろう(有線LANの方がより良いが)。また、有線LANの場合は、1Gbpsの転送速度の1000BASE-Tまで対応した機種と、100Mbpsの転送速度の100BASE-TXまでしか対応していない機種がある。インターネットだけなら100BASE-TXでも良いが、前述のように他のパソコンのドライブを利用する場合や、ネットワークに接続するハードディスクを利用するなら1000BASE-Tに対応している方が良い。

Bluetoothに関しては、ネットブックでは一般的なノートパソコンより搭載比率が高く、68機種中49機種が搭載している。USBほどではないものの、徐々に対応製品が増えてきており、ワイヤレスマウスやキーボード、ワイヤレスオーディオレシーバーやヘッドセット、スピーカー、プリンターなどの製品が有名だ。USB端子数の少ないネットブックでは、Bluetoothマウスを使う事にすればUSB端子の節約になる。また、せっかくの小型の機種なのに、ケーブルがたくさん繋がっているとごちゃごちゃしているため、マウスやプリンタ、ヘッドセットなどを全てワイヤレスにしておけばシンプルである。また、ケーブルが繋がっていなければさっと持ち出すこともできる。 ワイヤレスWANはASUSのEee PC 1003HAGとSONYのVGN-P80Hのみが対応している。どちらもNTTドコモとのFOMA回線を使用するため、NTTドコモとと契約すれば、携帯電話の使える所で最大7.2Mbpsの通信が行える。もちろんこの2機種以外でも通信カード等を購入すれば同じく通信が出来るが、別途通信アダプタを持ち歩いておく必要がある上に、カードスロットがある機種は少ないため、USB接続の通信アダプタとなると本体から飛び出てしまう。その点、この2機種は内蔵されているため、本体さえ持ち歩いていれば通信が出来るのである。 しかし、デメリットもある。まずNTTドコモ以外との契約が出来ないことである。特に個人では、月額料金が安い事で人気のイー・モバイルを契約している人が多いが、その人には意味がない。また将来的に新しい通信規格が登場し、通信速度が上がった際に、切り替えが出来るかどうかも不明である。今現在、NTTドコモの通信カードに契約しているのであれば選ぶ意味があるが、それ以外の場合は前述のように別途通信カードを購入する方が契約先や将来性を考えると一般的だろう。

USB端子は全機種が搭載しているが、端子の数が48機種が3基、18機種が2基、2機種が1基となっている。マウスとプリンタと外付けのCD/DVDドライブをつなぐだけでも3基は必要であり、家では大型のキーボードをつなぐとなるとさらに必要だ。また最近では、USBメモリやデジタルオーディオプレイヤーなどを接続するという人もいるだろう。もちろん、USBハブを使えば良いのだが、本体の端子数が多い方が便利である事に変わりはない。あらかじめ必要な数を考えた上で機種を選ぶ方が良さそうだ。 また、USB端子の位置も重要だ。右側面の手前側にあるとマウス操作の際に邪魔になる。かといって、左側面ばかりだとマウスが接続しにくい。右側面の奥か背面の右側にマウス用に1基、背面又は左側面にその他の機器用に残りがあるのが一番良い。68機種もあるとどうしても似た機種が多くなるため、機種選びに迷った時はUSB端子の位置を見るのも良いだろう。

ディスプレイ出力として、D-sub15ピンのアナログ出力は、HPのMini 1000以外の64機種が備えている(ただし一部機種では変換ケーブル経由)。これならばプレゼンの際にプロジェクタと接続したり、家では大きめのディスプレイをつなぎ、高解像度で作業する事も可能である。最近はUSB接続のディスプレイ出力アダプタもあるが、動画再生時にコマ落ちが発生しやすいなどやはり不便である。少しでも外部ディスプレイを接続する可能性があるなら、ディスプレイ出力付きの機種を選んでおくことをオススメする。 そして映像出力として、もう一つHDMI端子を備える機種がある。コチラは68機種中ASUSのN10JとN10Jc、DELLのInspiron Mini 10の3機種のみと少数派だ。HDMI端子を用いると、液晶テレビやプラズマテレビといった薄型テレビとケーブル1本で映像と音声を接続できる。本体で再生した動画などを大画面で見たり、大型で高解像度の画面でインターネットや文書作成、メール、ゲームなどが行える。最近では薄型テレビにもディスプレイ入力端子を備える機種が増えている事と、ネットブックの性能から考えると用途はあまりないかもしれないが、付いているとおもしろい端子である。

カードスロットというと2通りあり、1つはデジカメや携帯電話のメモリカードスロット、もう1つは拡張カードを挿すためのカードスロットがある。前者の場合は全機種が備えている。ただしスロットの内容は様々である。SDカード・メモリースティック(MS)、xDピクチャーカードの3種類に対応している機種と、SDカードとメモリースティックの2種類に対応している機種、SDカードのみに対応している機種の3種類が多い。いずれも1スロットで実現しているため、同時に複数のカードを挿し込むことは出来ない。自分の持っているデジカメや携帯電話のメモリカードの種類に対応している方が便利であるため、それに合わせると良いだろう。また、本体サイズやコストの関係で1スロットしか搭載できない機種が大半の中で、特殊な機種もある。AcerのAspire one AOA150シリーズやGatewayのLT1001jは、SD/MS/xDのスロットに加えて、SDカードスロットを別に搭載している。また、SONYのVAIO type PはSDカードスロットとメモリースティックDuoスロットを別々に搭載しており、同時使用が可能である。そして、さらにスゴイのは工人舎のSX3シリーズで、SDカードとメモリスティックが別のスロットになっている上に、別途microSDカードスロットを備える。いずれの機種も複数のカードが同時に使えるほか、普段使わないスロットに大容量のメモリカードを常に挿し込んでおき、本体の容量不足を補うという使い方も出来る。複数のスロットはあると便利という程度に思っておくと良いだろう。 もう一つの拡張カード用のスロットだが、これはASUSのN10JとN10Jc、工人舎のMT6シリーズ、SX3シリーズ、SC3シリーズの計8機種がExpress Card/34スロットを、HPのHP 2140 Mini-Note PCシリーズがExpress Card/54スロットを搭載している。少数派だが、あると色々と便利である。例えばワイヤレスインターネット用の通信カードや高速な無線LANカード、TVチューナカードを挿すことも出来るし、外付けハードディスク用にeSATAカードを挿して拡張性を高める事も出来る。通信カードや無線LANカード、TVチューナなどはUSB接続もできるが、Express Cardの場合、カードのの大半がパソコン本体に収まるため、USBのように机の上や手に持った時に邪魔になりにくいというメリットがある。また、USB端子の節約にもなる。ちなみに、横幅の大きいExpress Card/54スロットにはExpress Card/54カードとExpress Card/34カードの両方が挿せるが、Express Card/34スロットにはExpress Card/34カードしか挿し込めない。大半のカードはExpress Card/34カードになっているが一部はExpress Card/54カードになっているため、Express Card/34スロットを搭載している機種ではそれらは使えない点は注意が必要である。 もう一つ、富士通のLOOX Uシリーズが搭載しているのがコンパクトフラッシュ(CF)スロットである。一眼レフデジカメや昔のデジカメのメモリカードの規格として有名だが、一部の通信カードではCFカード型の機種が発売されている他、アダプタを購入すれば他のメモリカードを挿せるようにもなるし、大容量のCFカードを挿し込んで、本体の容量不足を補うなど、それなりに便利に使える。

キーボードは製品間の差が大きい部分だ。キーピッチは最大の機種で19mm、最小の機種で14.2mmとなる。デスクトップパソコンや大型ノートパソコンのキーピッチは19mmであるため、それより小さい機種ではキーが小さめと感じる事となる。通常、問題なく使えるのは17mm前後までで、16mm台でもそれなりに使えるが、15mm台になるとさすがに窮屈に感じ、それ以下ではかなり使いづらく感じる。簡単なメールや検索ワードを入力する程度なら問題ないが、ネットブックを使って文章入力を頻繁に行うなら、キーピッチは17mm以上の機種がオススメだ。ただし、キーボードとディスプレイサイズと本体サイズには密接な関係があり、ディスプレイサイズを大きくすると、本体が大きくなる反面キーピッチは広くなる。逆に本体を小さくしようとするとディスプレイサイズもキーピッチも小さくなる。例外的に、VAIO type Pでは本体サイズをキーボードの形状に合わせ非常に横長の本体とする事で、小型の本体ながら16.5mmのキーピッチを確保している。 キーピッチで注意したいのが、全てのキーが同じキーピッチとは限らないことである。主要なキーはそのキーピッチでも、端の方のキーは極端に縦長になっている機種もあるため、その辺りにも注意が必要だ。 もう一つ、キー数やキーの配列にも注意が必要だ。キー数は通常84〜88キー程度であるが、中にはDELLのInspiron Mini 9シリーズや富士通のLOOX Uシリーズのように68キーと極端に少ない機種もある。84〜88キーあれば通常のキーは一通り揃っていると思って良い。ただし、キーの配列も重要である。例えばEnterキーの右側にキーが配置されていると、Enterキーと押し間違う事がある。また、「半角/全角」キーなどの位置が「Esc」キーの下ではなく、最下段に配置されている機種もある。そう言った多少のデフォルメが気になるかどうかも人によって異なるだろう。また、前述の68キーという機種であるが、キーサイズを大きくするためにデフォルメをかなり思い切って行っている。例えばDELLのInspiron Mini 9は。「半角/全角」キーがカーソルキーの右にあり、「ろ」と「¥」が最下段、「Delete」キーが「Backspace」の左になるなどデフォルメが激しい。さらに、通常6段あるキーが5段しかなく、ファンクションキーの列がなくなっている。ファンクションキーは3段目に割り当てられており、「Fn」キーと「A」で「F1」となる。一方の富士通のLOOX Uはファンクションキーを半分にし、F7〜F12は「Fnキー+F1〜F6」となる。その分空いたスペースに、「半角/全角」や「Tab」「;」「:」「?」キーが来ている。また日本語の刻印はない。このように機種によってレイアウトが異なるため、ホームページの写真や実機を確認してもらいたい。 最近ではキーの形状にこだわった機種もある。ASUSのEee PC 1003HAGやEee PC 1002HAE、Eee PC 1000HE、SONYのVAIO type Pでは、キー同士の間に隙間が開いている形状をしている。隣のキーを押してしまいにくいとか、上や横のキーの下に爪が引っかかる事が無いというメリットがあるという。また、真ん中のあたりのキーを押すとキーボード全体がたわむ、キーボードの剛性の低い機種もある。この辺りもタイピングのしやすさに影響するため、できれば実機で確認したい所である。

OSに関しては、68機種中61機種がWindows XP Home Editionを採用しており、6機種がWindows Vista Home Basic、1機種がWindows Vista Home Premiumとなる。CPUが非力で、メモリ容量にも余裕がないネットブックの場合、動作の軽いWindows XPがオススメと言える。最新機種なのだから最新OSを使いたいという場合は、Windows Vistaでも良いが、Windows XPの機種より動作がもたつく場面もあるだろう。メモリが増設出来る機種では、できればメモリだけでも増設しておきたい所だ。 Microsoft Officeに関しては安さが売りのネットブックではプリインストールしている機種は少ない。それでも最近では14機種がプリインストールしており、選択肢は広がっている。確かに後でMicrosoft Offceを入れるとなると、45,000円以上かかる。一方、プリインストールモデルは、プリインストールしていないモデルから1〜2万円アップで購入できるため、それを考えると、Officeを使うと分かっている人はそちらを購入した方がお得である。ただし注意点として、その12機種中ASUSのEee PC 1000HE with Office(2年間ライセンス版)とAcerのAspire One AOD250(83Fモデル)と東芝のdynabook UX UX/24Jの3機種がプリインストールしているMicrosoft Officeは「Office Personal 2007 2年間ライセンス版」と呼ばれるものである。2年間は全機能を利用できるが、期限が切れるとファイルを新規に作成・保存することはできなくなる(ファイルを開いたり印刷することは可能である)。期限の延長手段は用意されず、2年後にはアップグレード版か通常版を購入する必要がある。

バッテリ駆動時間も機種によって大きな差のある部分だ。最低の機種で2.5時間、最高の機種はなんと9.3時間にもなる。ただし、これは使い方によっては重要視しないでも良い部分だ。例えば家庭内で自分の部屋などに置いて、サブ用途で使うなら、常にACアダプタを挿しておけるのだからバッテリ駆動時間にこだわる必要がない。また持ち歩くという場合でも、持ち歩いて使うのではなく、持ち出した先のホテルや会社で使う場合は電源が取れる場合が多いため同じくこだわる必要はない。一方持ち歩いて使うという人はバッテリ駆動時間はかなり重要だ。少なくとも5時間以上は確保したいところである。

本体サイズや厚み、重量は携帯性に大きく関わる部分だ。家庭内で使うだけなら気にする必要はあまりないが、持ち出すという人は重要視する必要がある。まず本体サイズ(設置面積)である。サイズだけでは分かりにくいため上記の一覧表では「面積クラス」と共に掲載しているが、最小の機種で200〜250cm2、最大の機種で650〜700cm2と3倍前後の差がある。当然カバンへの収まり感には大きく影響するし、普段持ち歩いているカバンに入るのか、パソコン専用の大きなカバンを用意しなければならないのかといった差にもなってくる。かといって小さければ良いというものでもない。前にも説明したが、本体サイズと画面サイズ、キーボードのサイズは関係しているからである。画面サイズの大きな機種はキーボードも大きいが、本体サイズも大きくなる。逆に本体サイズを小さくすると、画面もキーボードも小さくなる。持ち歩くのに支障がない大きさで、使い勝手も出来るだけ確保できるベストなラインを見極めることが重要である。 厚みに関しても18.0mmから39.0mmまで差がある。また一覧表には最薄部を掲載しているが、最厚部との差が大きい製品もある。面積ほどではないものの、厚みもカバンへの収まりに影響する部分だけに無視は出来ない。また、厚みがあると、机との段差が大きくなり、キー入力の際に違和感を持つ事となる。この辺りも店頭で一度確認してもらいたい。 最後に重量である。全体的には本体サイズに比例していると言えるが、本体が小さめでも重い機種やその逆もある。最も軽いのは富士通のLOOX Uシリーズの565gで、続いてSONYのVAIO type Pの634/636g、その次が工人舎のSC3シリーズの798g/820gである。この辺りまでがかなり軽く感じ、常時持ち歩いても比較的楽な機種である。後は1kg前後から1.5kg超までとなるが、1kgを超えると持ち歩くのには少々ズッシリ来るし、1.5kgを超えるとかなり辛い。また、手に持って扱うという事がある場合は、1kg以下の機種でないと長時間は難しい。持ち歩き重視の人は重量も気にして機種を選んでいただきたい。また店頭で実際に確認するのも良いが、店頭では比較的弱りやすいバッテリを外した状態で展示してある場合が多いため、その分を足して考える必要がある点は注意していただきたい。

デザインに関しては各社で似ているようで違いがある。また、大型ノートパソコン以上にカラーバリエーションが豊富な傾向にある。ホームページやカタログなどでもイマイチつかみにくい部分だけに、一度店頭で確認できると選びやすい。 今回の一覧表には掲載していない機能を紹介しよう。まずはポインティングデバイスである。一般的なノートパソコン同様、キーボード前面にタッチパッドが用意され、マウスの使えない状況下でもマウス操作が行える。ただしそのサイズはまちまちなので、使いやすさには差がある。またSONYのVAIO type Pはキーボードサイズの本体であるためキーボード手前に余裕が無く、スティックを倒してマウスを動かすスティックポイントが内蔵されている。またマウスが付属している機種もある。 ネットブックにもイヤホン・マイク端子は搭載されているため、動画や音楽をイヤホンで楽しんだり、イヤホンマイク等を使って音声チャットやテレビ電話を楽しむことも出来る。またスピーカーも内蔵されているが、マイクが内蔵されているかは機種によって異なる。一方どの機種にも搭載されていないのが、IEEE1394端子とアナログモデムである。公衆電話やホテルの電話回線を使ってアナログモデムで通信する人は、何らかの機器を購入する必要がある。 このように数多くのメーカーから数多くの機種が発売され、何がどう違うのか分からなくなってきそうな状態である。しかし、自分の目的をしっかり考え、必要な性能や重視する部分を見つけ出せば、機種は絞れてくるはずである。今回の一覧表が機種選びの手助けとなれば幸いである。 (H.Intel) 今回の関連メーカー

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||