|

フラットベッドスキャナ エプソン GT-S630 (2011年1月16日購入・2012年3月4日公開)

今回購入したのはフラットベッドスキャナの「GT-S630」である。この複合機全盛期の時代に、わざわざスキャナ機能単独の製品を購入したわけである。しかも、「EP-901A」という複合機を持っているにも関わらずである。 これには2つ理由がある。まず、スキャンをよく行うパソコンを置いているのがリビングである一方、「EP-901A」を置いているのが奥の部屋であることだ。つまり、奥の部屋で原稿をセットし、リビングに戻ってきてパソコンでスキャンソフトを起動し、プレビュー。プレビューの結果が歪んでいるなど、気に入らない場合は、また奥の部屋まで行って原稿をセットし直し、リビングに戻ってもう一度プレビュー。問題がなければスキャンを実行し、スキャンが終わったらまた奥の部屋に行って次の原稿をセットするとい事の繰り返しである。これでは、リビングと奥の部屋を何度も往復せねばならず、非常に効率が悪い。数枚の原稿ならともかく、何十枚となると大変だ。これまでも何度かこういった何十枚かのスキャンをすることがあった上に、最近になって写真をスキャンしてデジタル化する作業を行っているので、問題が顕著化してきたのである。かといてリビングに複合機をおくスペースはないし、リビングに置くとそれはそれで別の不便な事が起こってしまう。ということで、使うときだけノートパソコンの横に持ってきて使えるフラットベッドスキャナが欲しくなっていた。また2つめの理由として、「EP-901A」に搭載されているスキャナは、解像度こそ4800dpiだが、CIS方式である事が気になっていた。CIS方式はCCD方式と比べると、コストが安く、小型化できるというメリットがあるため、最近小型化・低価格化が激しい複合機には適しているのだろう。EP-901Aも複合機としてはかなり小型化した機種なのでCIS方式を採用したのは分かる。しかし、その半面、被写界深度が浅いため、少しでも原稿面から浮いてしまうとピントが合わなくなってしまう。本をスキャンすると綴じ目に近い部分がボヤけてしまうことが問題であった。また、CIS方式は、光の三原色のRGBを分けて読み取るため、スキャンした画像を拡大して見ると色ずれが起きている事がある。最近のCISスキャナでは後者に関してはかなり改善されてきているが、色ずれが発生しないCCD方式と比べるとやはり画質面で心配だし、前者の問題はそのままだ。しかし、プリンタ複合機でCCDスキャナを搭載した機種は、急激に減っており、今ではキャノンの最上位機種に1機種残っているだけだ。となると、次回プリンタ複合機を購入する際にCCD方式のスキャナを搭載した機種を選ぶのも難しそうだ。一方、スキャナ単機能の製品はCCD方式が主流で、エプソンの全機種とキャノンの下位機種を除く機種がCCD方式である。つまりCCD方式のスキャナを手に入れるためにはフラットベッドスキャナを購入するしかないのである。 この2点から、フラットベッドスキャナを購入したいと考えていたところに、「EP-901A」のスキャナから異音が聞こえるようになってしまった。まだ正常にスキャンは可能だがいつ壊れるか分からないため、ここでフラットベッドスキャナを購入することした。

それではフラットベッドスキャナ具体的な機種を選ぶとしよう。プリンタ複合機に搭載されているスキャナの場合、最上位機種では4800dpiだが最下位機種は600〜1200dpiと解像度に大きな差がつけられている。一方、フラットベッドスキャナの場合、上位機種は9600〜4800dpi、最下位機種でも4800dpiと解像度に大きな差は付けられてない。そのため解像度で選ぼうにも最下位機種でも問題ないレベルである。また、前述の様にエプソンの全機種とキャノンの下位機種を除く機種がCCD方式であるため、CCD方式の機種というのは機種を絞り込むのに余り役に立たない。では、どういう違いがあるのかというと、フィルムスキャンとその際の傷やホコリの検出機能、スキャンスピードに違いがあるのだ。とりあえずは以下にエプソンとキャノンの各機種の違いを表にしてみた。

これをみると、最下位機種はフィルムスキャンに対応しておらず、中位機種以上は対応している事が分かる。また、上位機種ほど一度に多くのネガフィルムのスキャンができる他、大判のフィルムにも対応している。また、ホコリ、キズなどの除去機能も差がある。上位機種はセンサーによって物理的に検出して除去してくれるが、中位機種や下位機種では搭載されていないか、ソフトウェアによる検出なので精度が良くない。またスキャン速度も上位機種ほど高速だ。しかし、単純に紙原稿をスキャンするだけなら大きな違いはないし、例えばエプソンの下から2番目の機種のGT-F730でもネガフィルムのスキャンがそれなりに綺麗な4800dpiの解像度で6コマまででスキャンできる。上位機種であるに越したことはないが、価格がかなり高価になる。そのため、2万円以下の機種に絞って見当してみたいと思う。エプソンではGT-F730(17,980円)とGT-S630(9,980円)が該当し、キャノンではCanoScan 5600F(19,800円)、CanoScan LiDE210(9,480円)が該当する。このうちCanoScapn LiDE210はCIS方式なので、今回の目的には合わない。エプソンの2機種だが、実は本体部分の性能はまったく同じだ。GT-S630はフタの部分がただの原稿カバーになっているが、GT-F730はフタの裏にも光源があり、これによりネガフィルムのスキャンが行える。つまり、差はそこだけなのだ。ちなみにGT-S630のフタを交換してGT-F730相等にするようなオプション品はない。GT-F730とCanoScan 5600Fの性能も価格も近いので、とりあえずネガフィルムのスキャンをするかどうか決める方がよさそうだ。確かにネガフィルムのスキャンに対応していることは魅力だが、我が家のネガフィルムのスキャンは完了している上に今後もネガフィルムが増える可能性も無いこと、さらに今回の目的が紙原稿を綺麗にスキャンすることなので、できるだけ安価に達成できる方が良いと考え、ネガフィルムのスキャン機能は捨てることとした。となるとGT-S630に決めることが出来る。出費という点からも1万円を切るというのは出しやすい金額だ。

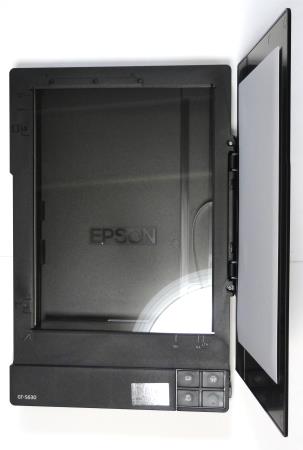

それでは、早速GT-S630の外見を見てみよう。本体はザラザラとしたブラックカラーだ。原稿カバー部分に銀色のラインが入っており、これとナビボタン、原稿カバーとの境がクロスするようになっており、シンプルなデザインながら安っぽさはない。一方持ち上げてみると思いの外軽いことに驚く。これまでフラットベッドスキャナーはフィルムスキャンに対応した上位機種しか使ったことがなかったため、たとえCCD方式といえども、反射原稿(紙原稿)専用機種はかなり軽いことに驚いた。それは、原稿カバーの部分を見ると分かる。フィルムスキャン対応のスキャン時に裏側からも光を当てなければならない事から、原稿カバーの裏面の反射原稿用のマットを外すと中に光源が内蔵されている。そのため原稿カバーがある程度の厚みになるほか、重量もそれなりにある。一方GT-S630は反射原稿専用なので、そういった物が無く、単純にプラスチックの板の裏にクッションと白いシートを貼っただけのものだ。そのため、非常に軽く、これが全体の重量を軽く感じさせる要因となっている。 横からみると、さすがに原稿カバー部分は非常に薄い。一方本体部分は低価格機種ながらそれほど薄型というわけではない。CCD方式であるため、CIS方式に比べるとセンサー部に厚みがあるためと思われる。ただ上位機種よりは薄型であり、それほど気になるほど厚いわけではない。ちなみに縦置きには対応していない。

それでは実際に使用してみよう。GT-S630はUSB接続のみなので、設定も簡単だ。付属のCD-ROMをセットし、手順に従っていけばドライバから各種ソフトウェアまでインストールが完了する。GT-S630はCCD方式である事もあって、USBバスパワー動作は行えない。必ずACアダプタを接続する必要がある。ACアダプタはコンセント部分にアダプタが付くタイプだ。ACアダプタとUSBケーブルを接続し、本体の電源ボタンを押すと、電源が入り使える様になる。

GT-S630は一般的なスキャナや複合機と同じくTWAINに対応しているため、パソコンからはTWAIN対応のソフトから「Epson Scan」を起動してスキャンできる。また直接Epson Scanを起動した場合は、スキャン後自動的に指定したフォルダに保存したりもできる。また、本体を見ると、右下には4つのボタンが並んでいる。それぞれボタン一つで指定した方法でスキャンが行えるという「ナビボタン」である(一つは電源ボタンと兼用)。初期設定では「スキャンして保存」「スキャンした原稿をコピー」「スキャンして電子メールに添付」「スキャンしてPDFで保存」が割り当てられているが、これは自由に変更することができる。パソコンの操作なしてスキャンから一連の動作を実行させることができるので便利だ。ただ、個人的には「プレビューを実行」が割り当てられるとより便利だった様に思える。パソコンからスキャン操作を行う場合でも、原稿をセットして必ず行うのがプレビューだ。角度などを微調整する場合、何度も原稿のセットと、パソコン上のプレビューボタンを押す操作を繰り返すことになる。もし、「ナビボタン」に「プレビューを実行」が割り当てられれば、原稿をセットしたらすぐにそのボタンを押すだけで良く、あとはパソコン上のプレビュー結果を見るだけでマウス操作が不要になる。是非とも実装して欲しい機能だ。また、「ナビボタン」の1つと電源ボタンが兼用になっているのも不便だ。「ナビボタン」として押したのか、電源を切るために押したのかを区別するために、電源を切る時は3秒間押し続けなければならないのも不便だが、それよりもパソコン上で「Epson Scan」が起動していると、3秒間押し続けても電源が切れず、「ナビボタン」として動作する点が不便だ。電源を切ろうと思ったらスキャンが実行されてしまう事が何度もあった。さっと電源が切れるという点でも、やはり電源ボタンは独立している方が良い。

原稿のセットをしてみよう。原稿カバーは横開きでA4サイズの本などを開いて片面をスキャンする場合でも、ヒンジ部分が邪魔にならない点で便利だ。不思議なのが原稿のセット位置と向きである。「ナビボタン」に書かれた文字からすると、4つのボタンが右下に来るのが正しい向きの様だが、そうすると原稿の右上端を原稿台の左下に合わせてセットすることになる。つまり、原稿を上下逆さまにセットすることになるわけである。ボタンは奥にあるより手前にある方が良く、ボタンの下のスペースにCCDセンサーが収納されるとすると考えると、この形になるわけだが、上下逆にセットというのは少し違和感がある。 しかし、それを除けばこの原稿台は便利に作られている。普通に紙1枚程度をセットするときは、原稿カバーを開いて原稿をセットして原稿カバーを閉じるだけだ。次に少し厚めの原稿の場合だが、実はこの原稿カバーのヒンジ部分は、すこし引き出せるようになっている。引き出した分だけ原稿カバーを浮かすことができるため、少し厚めの原稿でも問題なくセットできる。そしてかなり厚めの原稿の場合や、本のように上から手で抑えなければならない原稿の場合、原稿カバーが邪魔になる場合もある。通常原稿カバーは120度ほどしか開かないのだが、前述のようにヒンジ部分を引き出すと、原稿台とは反対側に完全に開くことができるようになる。すると、原稿カバーは180度開くので、手で押さえるような場合でも邪魔にならない訳である。低価格機ながら、単純なフタではなく様々な原稿に対応できるのは、さすが有名メーカー製といったところだろう。強いていうなら、原稿カバーが軽く、原稿を抑える力が弱いのが問題といえば問題だ。少し反った原稿の場合、少し厚紙だと、原稿を抑えきれずに浮いたままになってしまう。ただ、これはフィルムスキャンに対応しないため、原稿カバーに光源が内蔵されていないのが原因である。製品の「作り」の問題ではなく、フィルムスキャンに対応せず、ADFも搭載していない製品であるため仕方のないところだ。どうしてもという場合は、上に雑誌を1冊載せて重さを増してやればよい。

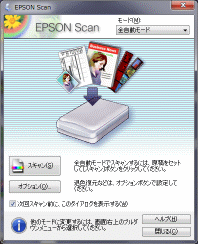

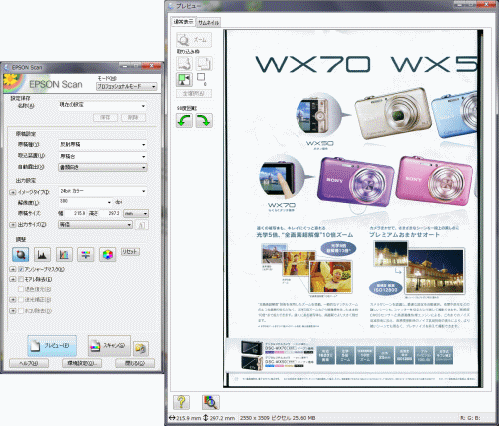

それはさておき、スキャン作業に戻ろう。原稿をセットしたら、パソコンの「Epson Scan」を起動する。TWAIN対応なので、一般的な画像編集ソフトなどからスキャンしても良いし、直接「Epson Scan」のアイコンをダブルクリックして起動しても良い。どちらから起動しても機能は同等だが、他のソフト上からスキャンを実行した場合は、スキャンした画像はそのソフトに読み込まれ、直接「Epson Scan」を起動した場合は、指定したフォルダに指定した形式で直接保存される。その「Epson Scan」だが、エプソンの複合機「EP-901A」や「EP-803A」に付属している物と基本的に同じだが、プレビューボタンの下にある「サムネイルで表示」のチェックボックスが無くなっている。代わりに、プレビュー結果を表示する画面がタブになっており、「通常表示」と「サムネイル」を切り替えられる様になった。結果、複合機では、通常プレビューからサムネイル表示に切り替える際は、再度プレビュースキャンが必要だったが、GT-S630ではそのまま切り替えられる様になっている。細かい点だが便利である。その他、プレビューウィンドウ(プレビューした結果が表示されるウィンドウ)のサイズが自由に変えられるのも便利だ。もちろん、スキャン時に90度単位で回転させてスキャンすることも可能だ。原稿が横方向の場合、プレビューウィンドウを横長にしておくとスキャン範囲を選択しやすい。これらの機能もEP-901AやEP-803Aでは利用できなかった機能だ。ちなみに、GT-S630の発売日は、複合機のEP-901Aの後で、EP-803Aの前である事を考えると、ソフトのバージョンの問題ではなく、複合機に付属する「Epson Scan」と機能面で差が付いていると考えた方が良さそうだ。同じように見えて、スキャナ単体製品の方が便利に使えるといえるだろう。 「EPSON Scan」自体は3つのモードがあり、簡単な順に「全自動モード」「ホームモード」「プロフェッショナルモード」がある。前2つは設定項目が少なく分かりやすい反面、設定が出来なかったり、できても細かな調整が出来ない場合もある。そのため、本格的に使いたいなら「プロフェッショナルモード」モードがおすすめだ。原稿のカラー/モノクロや、写真/文書の切り替え、解像度、拡大率などの基本的な設定の他、モアレ除去やアンシャープマスク、退色復元、逆光補正、ホコリ除去といった設定もできる。古い写真をスキャンする時に便利なのは「退職復元」で、色あせた写真が、この項目にチェックをするだけで綺麗に補正される。ほとんどの写真は綺麗に補正されるが、運動会の写真で土が多く写っていると、黄ばんだ写真と誤解されたり、水族館での写真は青く変色したと誤解されて、補正する方が変になることもあるが、チェックをするとプレビュー画面でも退職復元を実行した時の色合いになるため、チェックをするかはスキャン前に決められる。もちろんスキャンする範囲はドラッグアンドドロップで指定できる。複数の範囲を指定して、一度で何カ所もスキャンすることも出来る。 実際にスキャンを行って見ると、低価格機ながら比較的高速でストレス無く使う事ができた。また詳細は後述するが、ウォームアップ時間がほぼ無くなったのもうれしいところだ。またスキャン結果も高画質で、紙原稿のスキャンには非常に満足行く使い勝手だ。一つ残念なのが動作音だ。「プレビュー」や300dpi以下の低解像度でのスキャンを行うと、ウィーンという動作音がそれなりに大きいのだ。600dpi以上ならそれほど気にならないし、300dpi以下でも昼間なら気にならないが、夜に静かになった部屋の中で行うと音が少々気になる。複合機「EP-901A」や「EP-803A」での動作音がかなり静かだっただけに、残念だ。だだ、これは低価格機であるためなのか、CCD方式であるためなのかは分からない(EP-901AやEP-803AはCIS方式)。

それでは実際のスキャン速度を計測してみよう。1万円を切る低価格機種なので、上位機種と比べると遅いと思われるが、もともとCCD方式はCIS方式に比べるとスキャンが高速だと言われている。そこで、EP-901AのCISスキャナと比較してみることとした。EP-901Aは複合機では最上位機種で、CISスキャナながら性能は高いと思われる。安価なCCDスキャナと、高価だが複合機のCISスキャナのどちらが高速か、気になるところだ。計測したパソコンはVPCF13AGJで、CPUはCore i7-740QM(1.73GHz/4コア8スレッド)、メモリは4GB、OSはWindows 7 Professional 64bit版である。GT-S630はUSB2.0接続、EP-901Aは有線LAN接続だが、EP-901Aは有線LAN接続時はUSB2.0接続とスキャン速度に差は無いことが確認されている。

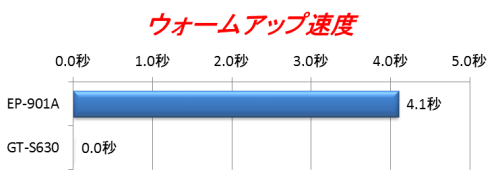

まず、スキャン速度の前にウォームアップ時間を計測してみよう。30分間使用せずに放置した後、プレビューボタンをクリックしてから、実際に画面にプレビューの進行バーが表示されるまでの時間である。EP-901Aでは4.1秒と過去の機種と比べると大幅に高速化したが、GT-S630ではついにプレビュー時間が0になった。これまで表示されていた「ウォームアップ中です」の文字か表示されなくなったのである。実際には、続けてスキャンするよりも若干もたつく様にも感じるが、ウォームアップ時間という程のものではなく、GT-S630ではこの時間は気にせずに使える様になった。

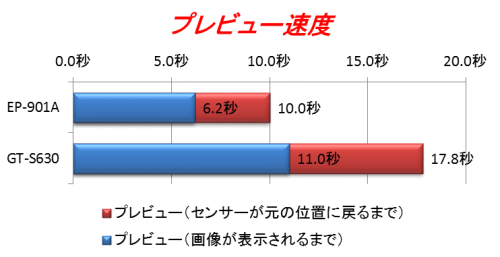

続いて、プレビュー時間である。プレビューボタンを押してから画面にプレビュー結果が表示されるまでと、センサーが元の位置に戻るまでを計測した。プレビュー結果が表示されても、センサーは原稿の端まで行っているため、元の位置まで戻らないと本スキャンは行えない(ボタンは押せるが、戻るまで待ってから実行される)。そのため、プレビュー結果を見てすぐに本スキャンを実行する場合は、この時間も重要だ。これをみるとGT-S630が全体的に遅めという結果が出た。プレビュー自体もセンサーが戻るのもEP-901Aより時間がかかっているため、センサー自体の物理的な動作速度が遅いのかもしれない。場合によってはプレビューは何度も行うため、プレビューが遅いのは残念な結果だ。だだ、それでも11秒でプレビュー結果が表示されるため、使用している上ではそれほど遅いとは感じなかった。許容範囲と言えるだろう。

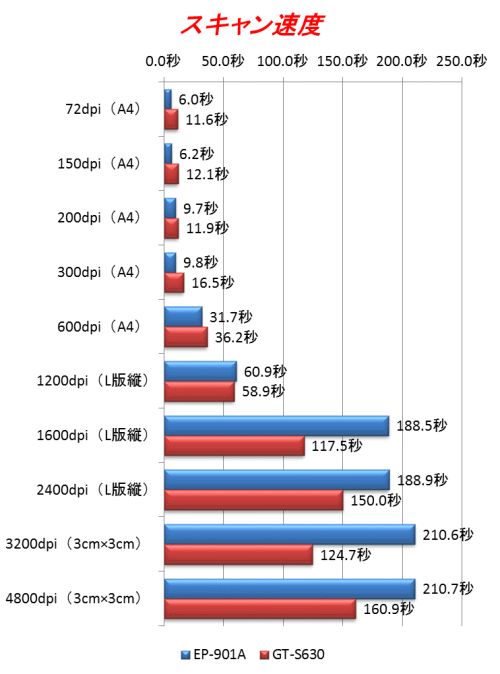

それでは肝心のスキャン速度を見てみよう。72dpiから最高の4800dpiまで様々な解像度で実行している。低い解像度はA4サイズだが、高い解像度でA4サイズをスキャンすると時間がかかりすぎるため、1200dpi以上はL版写真縦サイズ、3200dpi以上は3cm×3cmのサイズをスキャンしている。まず72〜300dpiという低解像度スキャンだが、こちらはGT-S630の方が遅いという結果が出た。CCDセンサーが速いというのは高解像度の場合の話なので、低解像度では低価格機種という事が影響したのかもしれない。またプレビューが11.0秒だったが、200dpiまではほぼ同じ速度であることを考えると、これ以上速くセンサーを動かすことができないのかもしれない。一方で、200dpiまで速度が変わらないため、150dpiと200dpiで時間が1.5倍に伸びるEP-901Aと比べると、200dpiでは差が小さくなっている。一方、300dpiでは逆にEP-901Aが200dpiと同じ時間なのに対して、GT-S630は時間が1.5倍に伸びているため、再度差がついている。それぞれのスキャナで、がくっと速度が落ちる解像度が違うのがおもしろいところだ。またGT-S630は遅いが、この解像度では、数秒の差しかないため、使用上は大きな差にはならないだろう。600dpiでは、EP-901Aが31.7秒なのに対して、GT-S630は36.2秒とやや遅いが、4.5秒の差は大きな差は言えない。また36.2秒というのは速いとは感じないが、特別待たされるという印象もなかった。十分許容範囲内の速度だと言える。 1200dpiではEP-901Aが60.9秒なのに対して、GT-S630が58.9秒と初めて速度で上回っている。600dpiが36.2秒なのに対して、1200dpiが58.9秒というと遅くないように感じるかもしれないが、実際には600dpiがA4サイズの原稿、1200dpiが写真サイズの原稿である。A4縦は297mmでL版縦は127mmである事を考えると、半分以下の長さを倍近い時間がかかっている。速度的には4分の1になった印象だ。実際に使っていても、1200dpiでがくっと速度が落ちる印象だ。ただ、それでもL版写真が約1分というのは、1200dpiという事を考えれば待てる時間だ。1600dpiでは、GT-S630がEP-901Aに対してかなり高速である。EP-901Aが3倍強まで時間が延びたのに対して、GT-S630では2倍に抑えているためだ。3分と2分という差はなかなか大きいため、1600dpiではGT-S630を使うメリットが高い。ただ2400dpiでは、EP-901Aが1600dpiから全く速度が落ちなかったのに対して、GT-S630はやや落ちているため、逆転はされていないものの差が縮まっている。EP-901Aを使っていたときは、スキャン時間だけを考えるなら、1600dpiにする意味は無いと考えていたが、GT-S630では差があるのはおもしろい。 3200dpiではさらに速度が落ち、長さ3cmという小さな原稿でも2分かかっている。それでもEP-901Aと比べると、かなり速く、1600dpiの時よりもさらに差は広がっている。EP-901Aの59%の時間でスキャンできる事になる。4800dpiではEP-901Aでは同じ速度だが、GT-S630は速度が落ちるため、差が縮まるのは1600dpiと2400dpiの時と同じである。それでもEP-901Aの76%の時間でスキャンできるため、GT-S630の方が高速だ。 ただそれでも、かなり遅いという印象で、この解像度でスキャンするならより上位モデルを購入した方が良さそうだ。とはいえ、紙原稿しかスキャンできないGT-S630ではこの解像度でスキャンすることはほぼあり得ないため問題ではないだろう。ただ、同じ性能で、ネガフィルムスキャンに対応したGT-F730では、3200dpiや4800dpiといった解像度でスキャンすると思われるため、上位機種と比べると待ち時間が長くなるだろう。

それではスキャン画質を見てみよう。GT-S630と複合機のEP-901Aを比較している。同じ4800dpiの解像度に対応しているが、CCD方式とCIS方式での比較になるはずだ。なお、スキャンに使用したのは、ソニーのビデオカメラのカタログである。

まず、製品写真が全面に印刷されたページを「自動露出」の項目を「写真向き」にしてスキャンしたものを見てみよう。300dpiでスキャンしたものの全体が見えるように縮小している。一見すると色の表現力や画質は同じに見える。

それでは300dpiでスキャンしたものを、そのまま縮小せず一部を切り出したものを見てみよう。これを見ても細部の表現力やコントラストなどは、どちらの機種も問題ないように見える。しかし、背景やビデオカメラの前面の黒い部分が、EP-901Aの方は変な模様になっており、ざわついた感じになっているのに対して、GT-S630ではスムーズなグラデーションになっている。よく見るとEP-901Aの方は液晶パネルのヒンジ部分の陰もザラザラしており、GT-630の方が綺麗に質感が出ている感じだ。GT-S630の方が綺麗にスキャンできるように感じた。

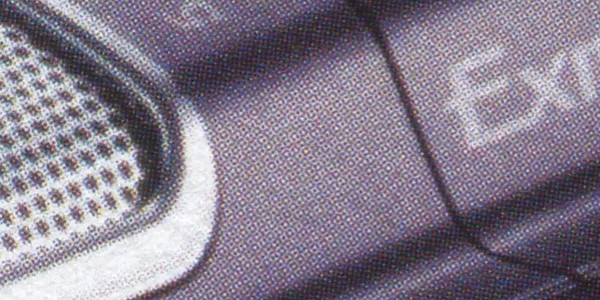

より高解像度の1200dpiでスキャンし、縮小せずに一部(ビデオカメラの本体部分)を切り出した。印刷物であるため、ここまで拡大するとどちらもザラザラして見えるのは仕方のないところだが、GT-S630の方が綺麗に見える。GT-S630では模様のように均一に粒状感があるのに対して、EP-901Aでは、色が全体に不均一であるほか、陰になり色が黒に近いところに、疑似色のような赤や緑のドットが出てしまっている。

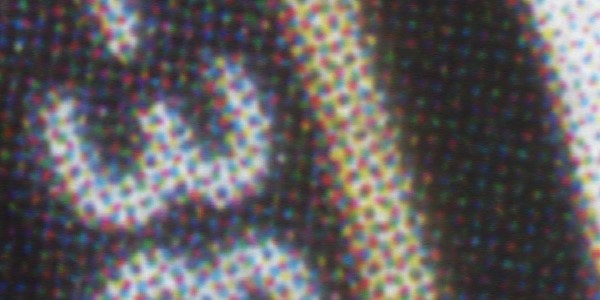

そして最高解像度の4800dpiでスキャンし、縮小せずに一部(ビデオカメラの全面のレンズフレーム部分)を切り出した。「3」といった文字はどちらもハッキリと読み取れている物の、インクのドットがGT-S630の方がハッキリしている。EP-901Aはインクのドットがぼけているような流れているような感じになっている。EP-901Aでも十分綺麗に読み取れているとも言えるが、GT-S630の方がより鮮明にスキャンできていると言えるだろう。

今度は同じカタログの説明ページを「自動露出」の項目を「書類向き」にしてスキャンしたものを見てみよう。まずは300dpiでスキャンした全体を縮小表示したものである。これを見ると、どちらも色合いは同じで、どちらかがコントラストが低いと言うことはない。

次に300dpiでスキャンした物を、縮小せずに一部を切り取ってみてみよう。文字の鮮明さなどはどちらも同レベルに感じる。GT-S630の方が若干文字が太いようにも感じるが、どちらが原稿に忠実なのかは分からないレベルだ。右側に写っている写真は、GT-S630の方が綺麗に見えるのは、先ほどの表紙ページのスキャンの時と同じだ。EP-901Aは背景に斜め線のような模様が出てしまっている他、全体に緑や赤の疑似色のような物が発生している一方、GT-S630は粒状感は若干残る物の、疑似色は発生しておらず、背景も綺麗に見える。

次にもう少し高解像度の1200dpiである。一見すると同じように見えるが、GT-S630の方が文字にかすれが少ない様に見える。また、画像部分もドットがハッキリしている分綺麗に見える。

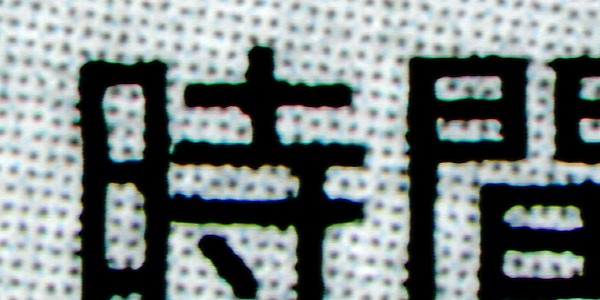

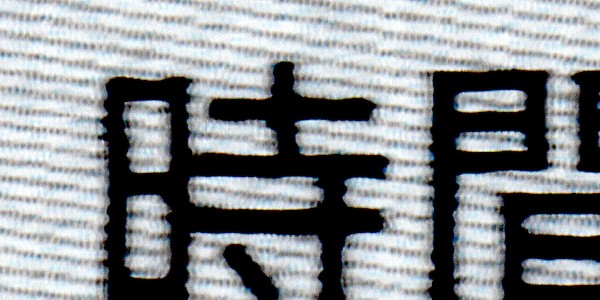

最高解像度の4800dpiでスキャンした場合である。文字に関しては、どちらも十分合格点と言えるレベルだが、EP-901Aでは「時」の文字の「日」の部分の縦線が、横に変なにじみ方をしてしまっている。GT-630の方が文字はくっきり見える。また背景部分に大きな違いがあり、GT-S630の方が大きなドットが綺麗に並んでいるが、EP-901Aでは点線の斜め線の様になっている。原稿をルーペで見た限りでは、GT-S630の方に近いようなので、GT-S630の方が忠実にスキャンできているようだ。

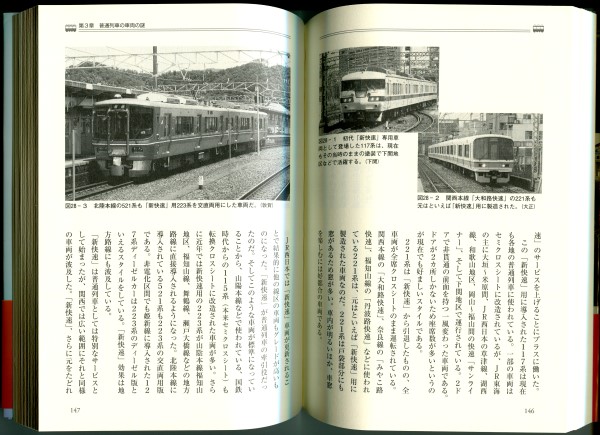

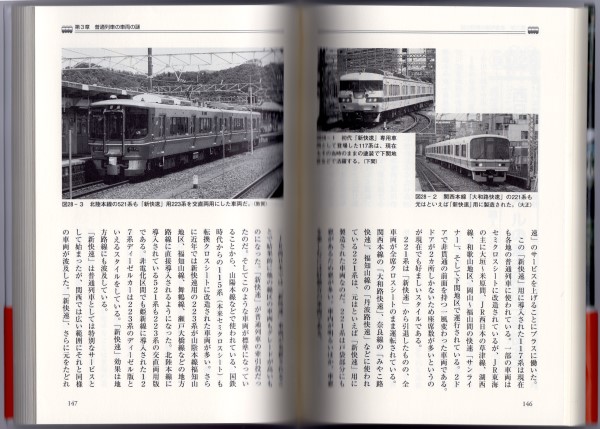

続いて、分厚い本を300dpiでスキャンした。こういった本の場合、綴じ目に近い部分がどうしても原稿台のガラス面から浮いてしまう。今回は、厚めの本の真ん中に近いページで開いて原稿台に置き、原稿カバーの上から重めのパソコン雑誌を1冊置く事で、本を上からある程度抑えた様な形でスキャンし、真ん中の綴じ目に近い部分がどのようにスキャンされるかを検証している。 まずはスキャンした物の全体像が見えるよう縮小した物である。これを見ると、GT-S630、EP-901Aのどちらも綴じ目に近い部分は暗く写っていて、それ以外の部分は白く写っている。暗くなっている範囲がGT-S630の方が若干狭いが、大きな違いはないように見える。

しかし、300dpiでスキャンして50%に縮小したもので、綴じ目の辺りを確認してみた。すると、GT-S630では綴じ目の部分は暗くなっていて、ゆがんではいる物の、文字はくっきりしており、しっかり読むことが出来る。一方、EP-901Aでは、浮いている部分がピントがぼけてしまい、特に一番内側の行は文字が読めないほどぼけてしまっている。また、内側から3行目の少しでも浮き始めた部分から、少しずつぼけていっている。被写界深度がCIS方式は浅く、CCD方式は深いという違いがあるが、それがハッキリ出た検証結果である。CIS方式ではガラス面から少しでも浮くと綺麗に読み取ることは出来なさそうだ。一方、CCD方式のGT-S630では綴じ目の部分までくっきり写っている。紙原稿を1枚スキャンするならCIS方式でも問題ないが、CCD方式の方が様々な原稿に対応できて便利そうだ。 今回は久しぶりのフラットベッドスキャナの購入であった。フィルムスキャンは行えないとはいえ、1万円を切る価格で解像度4800dpiのスキャナを購入できるとは、ずいぶん安くなったものである。スキャナ機能単体の機種の最下位機種と、複合機の最上位機種に搭載されたスキャナとの比較では、最下位機種といえども十分な速度と画質を持っていることがわかった。スキャンする機会は割と多いため、これは便利であった。複合機を持っていない人だけでなく、複合機を持っていてもCIS方式のスキャナに不満のある人や、スキャンスピードに不満のある人にもお勧めできる製品だ。 (H.Intel) ■今回の関係メーカー・ショップ

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|