|

モバイル(ネットノート)パソコン マウスコンピュータ LuvBook Sシリーズ 「LB-S210B」 (2012年1月9日購入・2013年2月28日著)

筆者の現在のパソコン環境は、デスクトップパソコンと大型ノートパソコンとネットブックパソコンの3台体制である。普段の作業は大型ノートパソコンで行い、データの保存場所としてや時間のかかる動画や画像の一括変換にはデスクトップパソコンを使用し、持ち歩いて文書を打ったりホームページを閲覧したりするのはネットブックパソコンを利用していた。ネットブックパソコンはロードテスト第85回で紹介した、Acerの「Aspire One D250(AOD250-Bb83)」である。小型で持ち歩きにはもってこいながら、キーボードなどの使い勝手はよく、価格も安かったため大変気に入っていた。しかし、最近になって性能の低さが気になるようになってきた。「Aspire One D250」のCPUはAtom N280(1.66GHz)である。シングルコア2スレッド処理の上に低消費電力・低価格が目的のCPUなので性能はお世辞にも高いとは言えない。グラフィック機能もチップセット内蔵のもので性能が低い。それでもホームページ用の文章を作成したり、簡単にホームページを見るくらいなら問題はなかった。しかし、最近友人に喫茶店で写真を見せることがあったとき、その写真の開くのがあまりにも遅い事に気づいてしまったのだ。次々と送って見せたいのに、フォトビューアでカーソルキー右を押して次の写真へ送ると、キーを押してから次の写真が表示されるまで何秒もかかってしまう。その上、一部を拡大したいと思うと、またその動作も遅く、さらに拡大した状態でスクロールしようとすると異常に動作が重くなるのだ。もともとエクスプローラのスクロールが遅いとは思っていたがここまでとは思っていなかった。その上、液晶ディスプレイの解像度が1024×600ドットしか無く、Windowsのタスクバーやフォトビューアのタイトルバーと下部のボタン部分を除くと、写真が表示できるのは500ドット程度で、詳細に表示できているとは言い難い。そもそも旅行先に持って行って、夜にホテルで撮影したフルハイビジョン動画を取り込もうとすると、非常に長い時間がかかったり、取り込んだ動画が再生できないなど不便な点もあったが、今回特に不便さを感じてしまった。そこで、もう少し高性能な機種に買い換えることとした。

筆者が「Aspire One D250」を買ったときは、ノートパソコンと区別する意味で「ネットブックパソコン」と呼ばれた。その後、「ネットブックパソコン」より高性能だが、一般的なモバイルノートパソコンより低価格な「ネットノート」と呼ばれるカテゴリができた。こちらの呼び方はそれほど一般的にはならなかったようで、単にモバイルノートと書かれていることも多いが、とにかく今回はこの分野の製品が狙い目と言えよう。ネットブックの液晶ディスプレイは10.1インチという機種が多いのだが、ネットノートでは11.6インチと一回りだけ大きくなる。しかし解像度が、ネットブックでは一部を除き1024×600ドット、一部の機種でも1280×720ドットにとどまるのに対して、ネットノートでは1366×768ドットとなっている。これは一般的な大型ノートパソコンの低価格モデルと同じ解像度であり、使い勝手はぐっと良くなる。それでいて液晶ディスプレイサイズは一回り大きいだけなので、本体サイズはそれほど大きくならずにすむ。 それ以外にのCPUやグラフィック機能がネットブックに比べてかなり高性能になっているのも特徴だ。OSもネットブック向けのWindows 7 StarterではなくWindows 7 Home Premiumなどになっているのも便利だ。そして価格は5万円前後と、ネットブックの1〜2万円程度高いだけなのだ。 もう一つ気になるのが最近登場したUltrabook(ウルトラブック)だ。とにかく薄型になっているため、軽量なのが特徴だ。ほとんどが13.3インチ以上の液晶を搭載しているが、一部に11.6インチ液晶搭載のUltraBookも登場している。13.3インチ液晶の機種でもかなり軽量なのだが、面積的にどうしても大きくなりカバンへの収まりが悪くなる。UltraBookでも11.6インチの機種が狙い目だ。

それではネットノートとUltraBookから、良さそうな機種を絞り込んで比較してみることにしよう。ネットノートの場合、CPUにAMDのE-350などのCPUを採用した機種が多い。処理性能では、Atomと比べると高性能だが、動作クロックが1.6GHzと低めであることに加え、動作クロックがより低いCeleronにも劣るなど大型ノートパソコンと比べるとかなり劣る。しかしそんな中でインテルのCore i3やCore i5を採用した機種がある。今の「Aspire One D250」は性能不足で悩まされたので、今回はできるだけ高性能なものを選びたい。そこで、Core i3/i5を搭載しているネットノートをピックアップした。一方UltraBookの場合は前述の11.6インチ液晶を搭載した機種をピックアップした。その一覧が以下の通りである。 |

(2012年1月現在) |

|||||||||||

B815 |

B960 |

2350M |

2450M |

2640M |

U3600 |

U5600 |

380UM |

470UM |

2677M |

||

LEDバックライト光沢液晶ディスプレイ |

LEDバックライトVAIOディスプレイ |

LEDバックライトディスプレイ |

|||||||||

(キーピッチ17.5mm) |

(キーピッチ18.43mm) |

(キーピッチ横18.3mm・縦16.5mm) |

|||||||||

|

CPUにCore iシリーズを搭載可能なのは、マウスコンピュータの「LuvBook Sシリーズ」と、ソニーの「VAIO Yシリーズ」がある。VAIO Yシリーズの店頭モデルは、E-350を搭載しているのだが、ソニーストアでのVAIO OWNER MADEモデルはCore iシリーズを搭載可能になっており、店頭モデルより高性能なものが購入できる。11.6インチ液晶を搭載したUltraBookは、2012年2月現在では、ASUSの「ZENBOOK UX21E-KX064」と、そのSSDが倍になった、「ZENBOOK UX21E-KX128」しか無い。 さて、まずUltraBookはどうなのかを見てみよう。CPUに2コア4スレッドのCore i7搭載しており、メモリも4GB、64GBのSSDと性能は高そうだ。その上重量が1.1kgと、マウスコンピュータやソニーの機種と比べて360〜520gも軽い。厚みも半分以下だ。ただし、問題もある。薄型にするために端子がかなり省略されており、ディスプレイ出力すら専用端子になっている。メモリカードスロットもなく、USB端子は1基はUSB3.0に対応しているものの、合計で2基、その上有線LAN端子すら内蔵しておらず、USB接続のアダプタが付属するため、これをつけるとUSB端子は残り1基になる。しかもその有線LANも、USB2.0接続であるため、100BASE-TXに制限されるのも今としては寂しい性能だ。SSDなのは速度面では有利だが、容量が64GBしかなく、保存するデータが多い筆者としては足りないと思われる。またメモリも増設不可である。その上価格が84,800円と、マウスコンピュータやソニーの機種と比べると高いといわざるを得ない。極端に優れているところもあるが、劣るところもあるなどクセが強い上に価格が高いとなると、そこまでして薄さと軽さを追求したいかと言われると、答えはノーだ。今回はUltraBookは候補から外す方が良さそうだ。 さて、マウスコンピュータとソニーの機種は似ている部分も多い。ちなみにマウスコンピュータは5種類、ソニーは4種類並んでいるが、いずれも独自にカスタマイズした一例である。CPUの選択肢にあわせて、メモリやハードディスク容量を変えて、価格がどうなるか比較しやすくしているだけなので、もちろん他の組み合わせも可能だ。両製品は、重量は1.5kg前後で本体サイズや厚みも近いものがある。USBポートが3基にメモリカードリーダ、1000BASE-Tの有線LANとIEEE802.11n対応の無線LAN、Bluetoothを内蔵し、Webカメラも内蔵している。HDMIとD-Sub15ピンの出力端子があるのも一緒だ。もちろん液晶ディスプレイサイズと解像度も同じだ。液晶ディスプレイは「VAIO Y」の方は「VAIOディスプレイ」という名前が付いているが、ソニーのラインナップでは、良い方から「VAIOディスプレイプレミアム」「VAIOディスプレイプラス」「VAIOディスプレイ」となっているので、一番下のグレードとなる。一方の「LuvBook S」も特に高輝度や高コントラストといった表記がないため、一般的なレベルであると思われる。両機種ともLEDバックライトであるのも同じだ。SDカードとMSのスロットが共用か別々かといった違いや、Bluetoothのバージョン、Webカメラの画素数という細かな違いはあるが、どれも決め手に欠ける。 しかし、よく見ると大きな違いがある。それがCPUだ。両機種とも、Celeron、Pentium、Core i3、Core i5を選択でき(Core i7はLuvBook Sだけだが)、一見すると同じだ。しかし、「VAIO Y」は、店頭モデルでE-350を搭載していることから、あまり発熱の多いCPUが入らないのか、低電圧版のCPUを搭載している。そのため、標準の動作クロックは1.20〜1.33GHzと低く、Core i5のTurboBoost機能を使ってようやく1.86GHzまで上がる形だ。一方「LuvBook S」は通常電圧版が搭載されているため、Celeronでも1.60GHz、Core iシリーズなら2.40〜2.80GHzという動作クロックになっている。その上TurboBoost機能を使えば、Core i5は3.10GHz、Core i7は3.50GHzまで動作クロックが上がる。動作クロックはそのまま性能に直結するため、同じCore i3やCore i5で比べても、「LuvBook S」の方が倍近い性能になるわけだ。その上、「VAIO Y」のCPUはモデルナンバーが3桁であることから、開発コード名Arrandale(Nehalemマイクロアーキテクチャのモバイル製品)の初代Core iシリーズだが、「LuvBook S」のCPUはモデルナンバーが4桁で、開発コード名SandyBridgeの2代目Core iシリーズだ。SandyBridgeの方が同じ動作クロックでも性能は上なので、ここでも差が開く。またグラフィック機能が、ArrandaleではCPUと同じパッケージ内に納められていただけだが、SandyBridgeでは完全に統合され、それによってグラフィック性能も大幅に上がっている点も見逃せない点だ。また、USBポートが「VAIO Y」は3基ともUSB2.0だが、「LuvBook S」は1基だけだがUSB3.0に対応しているのも、拡張性を考えれば重要だ。 価格で見てみても、例えばCPUにPentium、メモリを4GB、HDDを320GBにすると、「LuvBook S」の方が1,020円安く、CPUにCore i5、メモリを4GB、HDDを500GBにすると3,820円安く、CPUにCore i5、メモリを8GB、HDDを500GBにすると3,950円安くなる。CPUの性能差とUSB3.0ポートの有無、価格を考えれば「LuvBook S」に軍配が上がるだろう。あとは実際に製品を見るべくショールームに出向いた。「VAIO Y」はソニーストア梅田に、「LuvBook S」は日本橋にあるマウスコンピュータ大阪でそれぞれじっくりと見る事ができた。通販モデルだが、こうして店頭で確認できる点では、どちらも安心して購入できる。「VAIO Y」はさすがにVAIOというデザインの良さを感じた。カラーリングから細かい形状まで、かっこいいと感じた。一方の「LuvBook S」は良くも悪くも「普通」のパソコンを小型化したような印象だ。カラーを3色用意している点は評価できるが、それほどかっこいいデザインではない。しかし、高級感はないものの、安っぽさもなく、また液晶の明るさや視野角なども合格点と言えるものであった。それならば、やはりCPU性能に大きな差があるため、「LuvBook S」を選択したいと思う。

それでは構成を考えてみよう。とは言っても、デスクトップパソコンや大型ノートパソコンほどカスタマイズできる部分は多くない。液晶ディスプレイや各種インタフェースなどは決まっているし、グラフィック機能もCPU内蔵のものを使用するため、CPUを選べば自動的に決まる。選べるのは本体カラーとCPU、メモリ量、ハードディスクである。

まず一番重要なのはCPUだ。価格が大きく変動する部分でもある。そこで、詳しく比較したのが以下の通りである。他にも細かい機能に違いはあるが、個人の使用の範囲で速度に差が出そうな項目だけをまとめている。また、今回は無償アップグレードキャンペーン中であるため、一部アップグレードされているが、今回購入にあたって選択できるCPUを比較すると言うことで、アップグレードした際のCPUのみ掲載した。

Celeronは低価格とは言え、2コア2スレッドでTurboBoostも無く、その上動作クロックも低いためさすがに選びたくないところだ。Pentium B960は2コア2スレッドである点は同じだが、動作クロックが2.2GHzと、これより上を選んだ場合との差が小さいことから、最低でもこのレベルだ。Core i3-2350Mになると、2コアなのは同じだが、Hyper-Threadingに対応し、4スレッド同時処理が行える。4コアのCPUほどは性能差はないが、それでも何割か性能は上がる。Core i5 2450Mになると、2コア4スレッドというのは同じだが、TurboBoost機能を搭載する。発熱に余裕がある場合、動作クロックが上限を3.10GHzとして自動的に上がる。シングルスレッド動作では発熱に余裕がでやすく、TurboBoostの効果が得られやすい事から、シングルスレッドでしか動作しないソフトを使用する場合での性能がアップする事が期待できる。Core i7 2640Mは2コア4スレッドでTurboBoost対応なのは同じだが、標準の動作クロックがCore i5 2450Mより高い上に、TuboBoost時の上がり幅も大きい。3次キャッシュ(L3キャッシュ)も増量され、全体的な性能もアップしている。しかし、Core i5とのスペック差は小さい割に価格差は大きい、いわゆるプレミア価格の製品なの上、TDPが45Wと高くなっているため、発熱が増え、ファンの音などがうるさくなる可能性がある。選ぶとすると、Pentium、Core i3、Core i5のあたりだ。 ここでCPUが内蔵するグラフィック機能に付いてみてみよう。CeleronとPentiumはIntel HD Graphicsだが、Core i3以上になるとIntel HD Graphics 3000になる。コアクロックは似たようなものだが、性能には大きな差がある。専用グラフィックチップと比べると性能はまだまだだが、それでもIntel HD Graphics 3000なら軽いゲームなどは動作するレベルにはなる。さらにHD Grapghics 3000ではQuick Sync Videoにも対応し「MPEG-2」「H.264/MPEG-4 AVC」「VC1」のデコードと、「MPEG-2」「H.264/MPEG-4 AVC」のエンコードでハードウェア支援が可能なる。対応ソフトを使えばエンコード・デコードが高速になる。HD Graphics 3000を選ぶとなるとPentiumは除外される。あとはCore i3とCore i5の9,000円差をどう見るかだ。考えた結果、今回はCore i3を選ぶこととした。シングルスレッド時の性能アップはうれしい機能だが、Core i3-2350Mでも2.30GHzで動作するのである。筆者の所持している大型ノートパソコンVPCF13AGJのCore i7-740QMは、標準で1.73GHz、TurboBoost時に2.93GHzと大きな差がある上、標準時のクロックが低いため、1.73GHzのシングルスレッド動作では心許ないが、Core i3の場合は2.30GHzで動作するため、シングルスレッド動作でもそれほど悪いとは思えないためだ。また、全体で5万〜6万円の機種で9,000円という価格差は大きいこともあるし、そこまでして性能を求める機種ではないこともある。 そのほかの選択肢を簡単に見ていこう。OSは個人で使うだけなのでWindows 7 HomePremiumで十分だ。Officeはデスクトップパソコン用に購入したものがあり、2台までインストール可能なのでこれを使えるので不要だ。メモリはとりあえず4GBが妥当なところだろう。Core i5を選択していれば1,050円で8GBにできたが、Core i3を選ぶと5,460円もかかるので、とりあえず4GBを選択した。後々増設することも可能だ。HDD/SSDに関しては、速度を考えるとSSDを選ぶべきだろう。60GBのSSDならわずか2,730円アップだし、120GBでも7,560円アップだ。しかし、これまでのネットブックパソコンの使い方を考えると120GBでもとうていたりそうもない。かといって300GB SSDにするわけにはいかない。となるとHDDにしておくのが無難というものである。320GBに減らしても2,940円しか安くならず、1TBにすると6,510円もアップするので、500GBを選択した。パーティション分割は自分でも行えるので不要だ。マザーボード、カードリーダ、サウンド、液晶、有線LANに付いては固定だ。グラフィック機能も前述のようにCPU内蔵のものなので、CPUを決めた時点で自ずと決まってくる。光学ドライブはあくまでUSB接続の外付けの物を同時購入できるだけだ。手持ちの物があるので「なし」とした。無線通信については無線LANとBluetoothの組み合わせか、無線LANとWiMAXの組み合わせかと言うことになる。筆者としてはBluetoothの方がまだ使うし、価格も安いのでこちらにした。バッテリは同じ物を予備として購入できるが、バッテリ1つでもこれまで使ってきたAspire One D250より長時間駆動するのでこれだけで十分だろう。少し悩んだのがACアダプタで、3,990円で薄型のものにできる。持ち運びを考えれば薄型なのは便利だろうが、標準バッテリでもそれほど大きくなかったので、価格を抑えるため標準ACアダプタとした。 最後に悩んだのが本体カラーだ。実際に「マウスコンピュータ大阪」で見てみると、インターネットやカタログで見るよりも3色とも明るい色であることがわかった。無難なのはシルバーだが、おもしろみはない。レッドは一見綺麗だが、少し落ち着かない印象だ。その点ブルーは綺麗な色でありながら派手な色ではないのが気に入った。また、今使っているAspire One D250もブルー系なので、同じ系統の方がなじみやすい。 これですべての構成が決まった。CPUがCore i3なので、型番は「LB-S210B」となる(カラーがブルーなので、実際はLB-S210BB)。価格は49,980円。ギリギリ5万円以内であるが、よく考えれば今使っているネットブックパソコンAspire One D250が3,9800円だったので、ほぼ1万円差だ。何年かたったとはいえ、わずか1万円差でここまで高性能な物を購入できるようになったのは驚きだ。ちなみに別途送料がかかるが、「マウスコンピュータ大阪」で直接注文すると、通常3,150円のところが半額の1,575円になる。

本体カラーがブルーの機種は人気があり、3週間かかるといわれたが、特に急ぐわけではないので待つこととした。2012年1月9日に注文し、1月30日に届けられた。ぴったり3週間である。ところが、早速起動してみると、液晶ディスプレイに黒い短い横筋のような物が何本も入っていた。ドット抜けという範囲でもないので、すぐにマウスコンピュータ大阪の持ち込むと、症状を確認しすぐに修理に出してくれた。初期不良と言うことでできるだけ急いでくれたため、2月1日の夕方に持ち込み、2月6日には自宅に届けられた。持ち込みが夕方だった上、土日を挟んでいて5日後には自宅まで届くというのはかなり早いと言える。初期不良はどうしても起こりえることなので、それよりも対応が非常に良く、素早かったととはメーカーイメージのプラスになった。 さてそれでは気を取り直して、外見を見てみよう。箱はマウスコンピュータのロゴが大きく入った物だ。このロゴはチーズからネズミのしっぽが見えるというかわいいロゴだ。箱の小ささから本体の小ささが予想できる。

箱から取り出してみると、思っていたよりも小さいと感じた。一方で重量に関してはそれなりに重くなっているとも感じた。本体のブルーは塗料のべた塗りではなく、細かな筋が入ったヘアライン加工のブルーなので、高級感がある。天板はすべてこの色である。一方液晶ディスプレイをあけると、内部は落ち着いている。同じブルーなのはパームレスト部分だけで、キーボードの周囲や液晶ディスプレイのフレームはブラックだ。キーボードはブラックの方が文字が見やすいし、液晶ディスプレイのフレームはブラックの方が落ち着いていて液晶ディスプレイに集中できる。本体カラーがブルーだとは言っても、ブラックの方が良いところはブラックにしてあるのは好感が持てる。ちなみにパームレスト部分のブルーは天板のブルーと同じ色だが、こちらはヘアライン加工ではなく、ザラザラとしたつや消し仕上げである。 バッテリは背面に取り付ける。そのため背面には端子類は一切無い。右側面は手前側からイヤホン端子、マイク端子、HDMI出力、D-Sub15ピン、有線LAN、電源コネクタ、セキュリティスロットである。小型の機種ながらHDMIはmicroHDMIではなく標準サイズなのはうれしいところだ。左側面は、手前側からSD/MSスロット、USB3.0ポート、排気口、USB2.0ポート×2である。3基中1基のみだがUSB3.0に対応しているのはうれしいところだ。ただ、USBポートが3基とも左側面なのは気になる。マウスなどの接続を考えれば1基は右側面で又は背面の右寄りにほしいところだ。ただUSBケーブルをつないだ際に、マウス操作の邪魔にならないという点では便利とも言える。また、2基のUSB2.0ポートは比較的間隔が開けられているので、大きめのUSB機器を接続してももう一方のポートが使えないという事は少なそうなのはうれしい点だ。排気口が手前寄りなのも気になるが、左側面にあるだけ良しとしよう。右側面にあるとマウス操作する手に当たり、大変なことになる。気になるのはSD/MSスロットである。奥まで挿し込むことができないのだ。挿し込んだまま持ち運ぶとカードを損傷しそうなので、カバンなどに入れる際は必ずカードを抜いておく必要がある点は注意が必要だ。 前面は薄く見せるため下部が大きく内側に面取りされているため、端子類はないが、右側に各種LEDが並んでいる。ブルーのLEDは明るいところでも見やすいのは良いのだが、前面に付いているだけだとLEDが見にくいという問題がある。前面だけでなく上方にもLEDの明かりが見えれば良かったのだが。

それでは実際に使用してみよう。電源ボタンはキーボードの左側に用意されている。その分、若干キーボードが右に寄っていることになるが問題はない。軽くではなく、少し長めに押すと電源が入る。起動してみると、まず感じるのが、これまでのネットブックパソコン「Aspire One D250」とは比べものにならないくらい快適であることだ。起動時間は「Aspire One D250」がWindows XPであった事もあり、そう変わらないが、起動後の操作感は雲泥の差だ。各種アプリケーションの起動は高速で、ストレスは感じない。Aspire One D250ではフォルダの表示やスクロールでももたついていたが、そういったことはなく快適だ。もちろん、今回買い換えを考える原因となった、フォトビューアソフトを使って画像を閲覧する際も、画像の送り・戻しも高速で、拡大表示も瞬時に行える。画像編集ソフトを使って写真を加工するような作業でも非常に快適だ。OSがWindows 7であることも便利である一因だが、なにより高速なのが良い。感覚的には筆者の持っている大型ノートパソコンVPCF13AGJと変わらない。こちらは4コア8スレッドのCore i7だったり、専用のグラフィックチップを搭載していたりと高性能なので、動画の変換など長時間かかる作業では差は出るだろうが、日常的な作業ではほとんど同等レベルだ。ここまで高速になるとは思っていなかっただけに驚きである。Core i3といえども侮る無かれといった感じだ。また持ち運びができて安価なパソコンだからと言って性能面で我慢する必要はないことがわかったわけである。 では細かい使い勝手を見ていこう。液晶ディスプレイは11.6インチで1366×768ドットである。「Aspire One D250」の10.1インチ1024×600ドットと比べると、画面の解像度が一般的なノートパソコンのレベルにまで達したため非常に使いやすい。2画面を左右に並べて作業することも可能になった。ただ、ディスプレイサイズが一回りしか大きくなっていないにもかかわらず、解像度は大幅にアップしたため、ドットピッチは0.216mmから0.188mmへとかなり小さくなっている。表示は小さくなってしまい若干見づらいが、それよりも解像度が高くなった便利さの方が遙かに上回っているので問題ない。また筆者の大型ノートパソコンVPCF13AGJの液晶ディスプレイは16.4インチだが解像度が1920×1080ドットと高いのでドットピッチは0.189mmと「LB-S210B」とほぼ一緒である。これを考えると、実用性を損ねるほど小さいわけではない。液晶ディスプレイの表示品質は並みと言える。輝度は問題ないレベルで屋外でも視認性を損なうことはなく、光沢液晶だが映り込みも気にならない点では優秀だ。ただ視野角はそれほど高くなく特に上下の視野角が低めのようだ。またコントラスト比もそれほど高くないようだが、これは視野角が低いため、少しでも正面からずれると色が薄く見える事も関係していると思われる。応答速度も並といったところで、動画を再生したり画面をスクロールしても特別不満は感じないか、応答速度が高速な液晶ディスプレイと比べると、やや残像感があるのか、スクロール中に見にくいと感じる程度の違いはある。とはいえ、写真などを表示しても十分綺麗に表示できるため、価格を考えれば問題ないどころか十分合格点だろう。ただ液晶ディスプレイそのもの以外の所に気になる点がある。それが液晶ディスプレイの開く角度だ。「LB-S210B」の場合、約120度まで開くことができる。メインで使用している「VPCF13AGJ」は135度、これまで使っていたネットブックパソコン「Aspire One D250」は155度であり、他の機種もだいたいこのくらいだ。それを考えると「LB-S210B」の角度は少々浅い。数十度の事だがこれが結構大きいのだ。上下の視野角が狭いため、できるだけ正面になるように角度を調整したいのだが、少し低い机だと最大まで開いても少し下を向いているのだ。また、持ち運んで電車の中で使うことがあるのだが、膝の上に置いて使うと、角度が足りない。もう少し開くようにできなかった物だろうか。中には180度以上開ける機種もあるだけに、これは残念である。 液晶ディスプレイの上部にはWebカメラが内蔵されている。130万画素と高画素だが、非常に小さいため、安い携帯電話のCMOSカメラと同じレベルだと言える。130万画素という解像度の高さはあるものの、ノイズ量などもそれなりにありそれほど明るい訳でもないため、そこそこの画質だ。とはいえ低価格な機種としては十分満足できるし、Skypeやビデオチャットに使う分には問題ないだろう。 キーボードは昔ながらのタイプで、キー1つ1つが独立したアイソレーションタイプではない。ただ、キーピッチは17.5mmと大きく、変な配列のキーもない。横幅が小さくなっているキーも5キーだけで、メインキーはしっかりとサイズを確保しているし、Enterキーも一番右端にあり、大きめになっているのも好感が持てる。カーソルキーは一段下がっておらず、キーの並びの中に完全に入り込んでいる並びだが、その分キーが小さくならないだけ使いやすい。一つ気になるのは、「Fn」キーと「Ctrl」キーの順番だ。この機種では最下段の左端が「Fn」キー、その右が「Ctrl」キーだ。ところが筆者の持っているパソコンは、これまで使ってきた機種も含めてすべて「Ctrl」キーが左端でその右が「Fn」キーなのだ。そのため、「Ctrl+C」や「Ctrl+V」といったキーボードショートカットを使おうとすると、思わず「Fn+C」「Fn+V」を押してしまうのだ。変な動作をするわけではないが、たとえば「Fn+C」ではコピーが行えていないので、貼り付けるときになって焦ることになる。しばらく使っていると慣れてくるのだが、そうすると今度は自宅の大型ノートパソコンの方で間違ったキーを押しそうになってしまう。ただ、これは「LB-S210B」の問題というわけではない。店頭などでパソコンを見て回ると、「LB-S210B」と同じ並びのパソコンもあるのだ。そのため、メーカーの好みの問題と言えるだろう。ただ、持っているパソコンでは「Fn」と「Ctrl」の位置は統一されていた方が便利なのは確かなので、確認した方が良さそうだ。 ちなみにキーボードの左には前述のように電源ボタンがあるが、その下には無線LANのオン・オフボタンがある。ただ、ここにはボタンだけで、オン・オフを示すLEDランプは、本体前面の各種LEDと一緒に並んでいるのは少々わかりにくい。ボタンの近く、又はボタン自体が光る方が分かりやすかっただろう。また、電源ボタンと無線LANボタンしか並んでいないので、その下はずいぶんとスペースがある。前述の「無線LANのオン・オフ」と共に「NumLock」や「CapsLock」などのLEDもこの位置の方が分かりやすかったのではないだろうか。少々もったいないところだ。 キーボードの手前にはタッチパッドがある。本体大きさがこれまでのネットブックパソコン「Aspire One D250」より若干大きくなり、余裕ができたため、タッチパッドがかなり大きくなっている。「Aspire One D250」では小さすぎて、スクロールエリアを使うと、マウス操作がしづらいほどだったが、「LB-S210B」では十分な大きさだ。反応も良く操作はしやすい。キーボード上部にはスピーカーが搭載されている。小さいながらステレオなのは合格点だ。音量と音質は及第点だ。ビデオカメラで撮影したビデオの確認や、ちょっとした音の確認なら問題ないレベルだが、本格的に映画や音楽を楽しむには物足りないといった所だ。。

もう一つ気になるのは、堅牢性がいまいちな点だ。キーボード面や液晶ディスプレイ面はしっかりしているのだが、パームレスト部や、本体の裏側が少し力を入れるとたわむのである。携帯する機種だけに少々気になるところだ。ただ圧力に弱そうな液晶ディスプレイ面がしっかりしているのでまだましと言えよう。 これまで使っていたネットブックパソコン「Aspire One D250」と並べてみると、液晶ディスプレイが10.1インチから11.6インチに大きくなった分だけ、本体サイズも一回り大きくなった印象だ。同じ青系統の本体ながら、「Aspire One D250」の紺色から、やや薄い青になったため、明るい印象になっている。ただ、液晶を閉じた状態で並べてみると、横幅は少し大きくなっている物の、縦はそれほどでもないことがわかる。確かに本体サイズは、「Aspire One D250」の258×184mmに対して、「LB-S210B」は288×195mmなので、横幅は3cm大きくなっているが、縦は1.1cmしか大きくなっていない。奥行きはまた横から見ると意外と差は少ない。「Aspire One D250」の25.4mm、「LB-S210B」は36mmと数値上は大きな差があるが、全体に厚みがほとんど変わらない「Aspire One D250」に対して、後方が厚くなっている「LB-S210B」では、前方の厚みはほとんど変わらない。数字ほどの差はないと言える。前方に傾いている方がキーボードが打ちやすいのもメリットだ。

ACアダプタは「薄型ACアダプタ」ではなく「標準ACアダプタ」を選択したが、それほど大きくはない。ACアダプタ部分は107×44×29mmで、大型ノートのVAIO「VPCF13AGJ」の139×72×31mmと比べるとかなり小さい。一方で、これまで使ってきたネットブックパソコン「Aspire One D250」は88×34×26mmで、これよりは大きいが、Atom搭載のネットブックパソコンとは消費電力も大きく違うはずなので、仕方がないだろう。携帯性は十分に高いと言える。

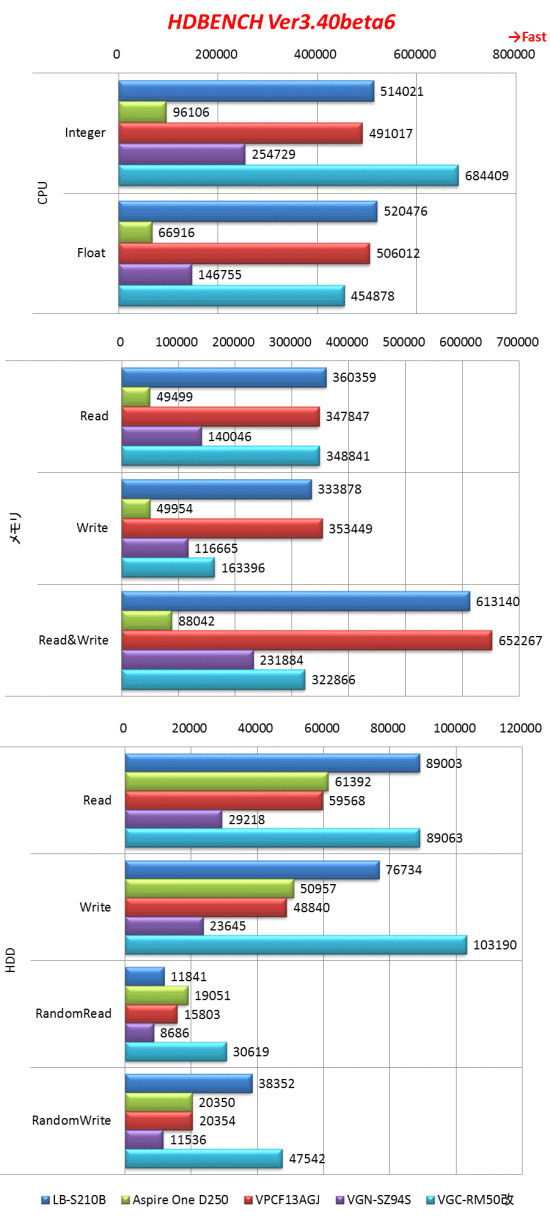

それでは恒例のベンチマークテストを行い、「LB-S210B」がどの程度の性能を持っているか検証してみよう。4機種と比較する事とした。まず、これまで使ってきたネットブックパソコン「Aspire One D250」である。今回の買い換えによってどの程度快適になったかがわかるはずだ。次にメインで使っている大型ノートパソコン「VPCF13AGJ」である。「LB-S210B」より1年3ヶ月前に購入したため、CPUなどは1世代前のものだが、それでも4コア8スレッドのCore i7を搭載、グラフィックもGeForce GT425Mを搭載しており、ディスプレイの解像度なども異なるとはいえ、購入金額は194,800円と「LB-S210B」と比べるとかなりの差だ。果たして安価な「LB-S210B」がどの程度まで迫れるのかが見物だ。また、「LB-S210B」のCore i3は2コア4スレッドだが動作クロックは2.3GHz、「VPCF13AGJ」はCore i7-740QMで4コア8スレッドだが、動作クロックは1.73GHz、TurboBoostで2.93GHzとなっており、どのような性能差を見せるかが見物である。次はメインで使用していた1つ前のパソコン「VGN-SZ94S」である。購入は4年4ヶ月前と古いが、「LB-S210B」 と同じ2コアのCore 2 Duoを搭載、グラフィックもGeForce 8300M GSを搭載している。「Aspire One D250」の時は全く歯が立たなかったこのパソコンだが、今回は果たしてどうなのか、また同じ2コア同士のCPUでどの程度の性能差があるのかも楽しみだ。最後に我が家で重い作業とファイルの保存場所として使っているデスクトップパソコン「VGC-RM50」である。メモリ増設だけでなく、CPUやグラフィックボードの交換、システムドライブのSSD化など内部はかなり変わっているので、ここでは「VGC-RM50改」と呼ぶ。「LB-S210B」よりコア数は多いがスレッド数では同じ4コア4スレッドのCPU、Core 2 Quad Q6600を搭載している。動作クロックも2.4GHzと似ているため、最新の2コア4スレッドと、旧世代の4コア4スレッドでどちらが高速なのかわかるはずだ。また、「VGC-RM50改」はグラフィックにローエンドのGeForce 210を搭載しているが、一方の「LB-S210B」はCPU内蔵グラフィックながら、その性能は大きく進化している。ローエンドのグラフィックボードとの3Dグラフィック性能の比較が楽しめる。また、「VGC-RM50改」はグラフィックボードを「GeForce GT520」に交換した結果も掲載した。GeForce 210と同じローエンドのグラフィックチップだが、世代が新しいため、これとも比較することで、「LB-S210B」のCPU内蔵グラフィックの性能の立ち位置が把握できるだろう。詳しいスペックは以下の通りである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

LB-S210B |

AOD250-Bb83 |

VPCF13AGJ |

VGN-SZ94S |

VGC-RM50 |

||

Home Premium 64bit版 |

Home Edition |

Professional 64bit版 |

Home Premium |

Home Edition |

||

+1GB×2 |

||||||

PC3-10600 |

PC2-4200 |

PC3-10600 |

PC2-5300 |

PC2-5300 |

||

HN-M500MBB |

HTS543216L9A300 |

MK5065GSX |

MK1234GSX |

(Crucial RealSSD C300) |

||

(CPU内蔵) |

(1GB) |

(64MB) |

(512MB) |

|||

それではベンチマークテストの結果である。まずは定番の「HDBENCH Ver3.40beta6」のCPUスコアである。「LB-S210B」はInteger、Floatの両方で僅差ながら「VPCF13AGJ」を上回っている。つまり、1.73GHzの4コア8スレッドのCore i7より、2.4GHzの2コア4スレッドのCore i3の方が上と言うことになる。動作クロックが高さがコア数の差を埋めたという所だろう。もちろんコア自体も1世代新しいことも影響していそうだ。また、旧世代のCPUながら4コア4スレッドのCore 2 Quadを搭載し、動作クロックも「LB-S210B」と同じ2.4GHzである「VGC-RM50改」との比較では、Integerでは24.8%低く、Floatは14%高いという結果が出た。同じ4スレッドながら「LB-S210B」は2コアをHyper-Threading機能で4スレッド処理を行っているのに対して、「VGC-RM50改」はリアルな4コアだ。やはり、実際にコア数が多い方が有利なのだが、そのわりに近い性能が出ている事に驚きである。初代のCore 2 Quadと2代目Core i3ではかなり世代も変わっているので、クロックあたりの性能がずいぶん向上したことがわかる。ちなみに、これまで使ってきた「Aspire One D250」との比較ではIntegerでは5.3倍、Floatは7.78倍と大きな差となっており、いかに快適になったかがわかる結果だ。また、「LB-S210B」と同じ2コアながらCore 2 Duoの1.80GHzである「VGN-SZ94S」とも大差になっており、安価ながら古いパソコンとはレベルの違いが出ていると言える。 メモリのテスト結果では、「VPCF13AGJ」とほぼ同じ結果となっている。どちらも同じPC3-10600のDDR3 SDRAMのデュアルチャンネルなので、当たり前と言えば当たり前だ。これまで使ってきた「Aspire One D250」や古い「VGN-SZ94S」とはかなりの差となっている。 HDDのテストでは「VPCF13AGJ」や「Aspire One D250」を上回る性能を見せている。高価な「VPCF13AGJ」と、非常に安価な「Aspire One D250」の結果が似ていることからわかるように、ハードディスクの性能は同じ時期のパーツの安価・高価より、新しいか古いかの方が重要だ。つまりSSDを搭載するならまだしも、ハードディスクの場合、特にノートパソコン用では回転数はほとんど上がらないため、プラッタ容量が重要になる。今回も「LB-S210B」「VPCF13AGJ」「Aspire One D250」の3製品はいずれも回転数は5400rpmで変わらない。しかし、プラッタ容量が「VPCF13AGJ」の250GBや「Aspire One D250」の160GBに対して、「LB-S210B」では500GBと多く、同じ回転数でもプラッタ容量が高いと読み書き性能は上がる事から、今回のような結果になったと言える。性能面では問題ないレベルだ。

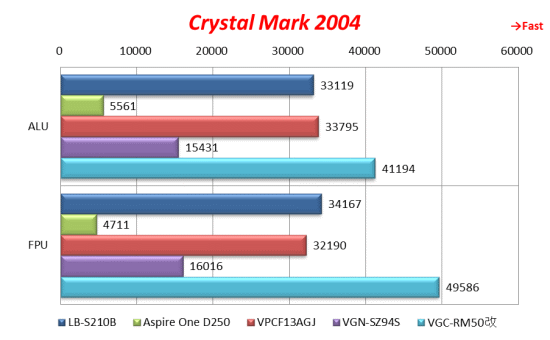

続いて、「Crystal Mark 2004」の結果である。「LB-S210B」はここでは「VPCF13AGJ」とALUでは僅差で負け、FPUでは僅差で勝ちと言うことになってはいるが、ほぼ同性能という点で「HDBENCH Ver3.40beta6」 と同傾向だと言える。コア数の不足を動作クロックの高さとコア自体の新しさで補っている形だ。「LB-S210B」は低価格だが、CPUの性能面で「VPCF13AGJ」と変わりなく使える事がわかった。傾向が違うのは「VGC-RM50改」でALU、FPUともに「LB-S210B」を上回っている。「HDBENCH Ver3.40beta6」と結果が異なる理由はわからないが、このテストはHyper-Threadingでの効果が出にくく、実コア数の多さが有利に働いたということも考えられる。これまで使ってきた「Aspire One D250」との差は、ALUで5.96倍、FPUで7.25倍と同じくかなりの差だ。

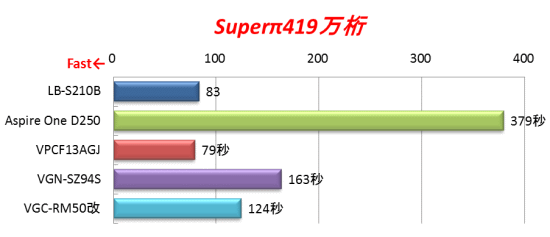

もう一つ、「Superπ419万桁」の結果である。テストはシンプルだが、はっきりと処理時間で結果が出るため分かりやすい。これを見ると、「LB-S210B」は83秒と、「VPCF13AGJ」の79秒に後一歩まで迫っている。2コアながら侮れない性能であることがわかる。同じ4スレッドで動作クロックも同じ「VGC-RM50」は124秒と結果がふるっていない。「LB-S210B」の性能の良さがわかる。「Aspire One D250」との差では、4.57倍とやはりかなり高速だ。

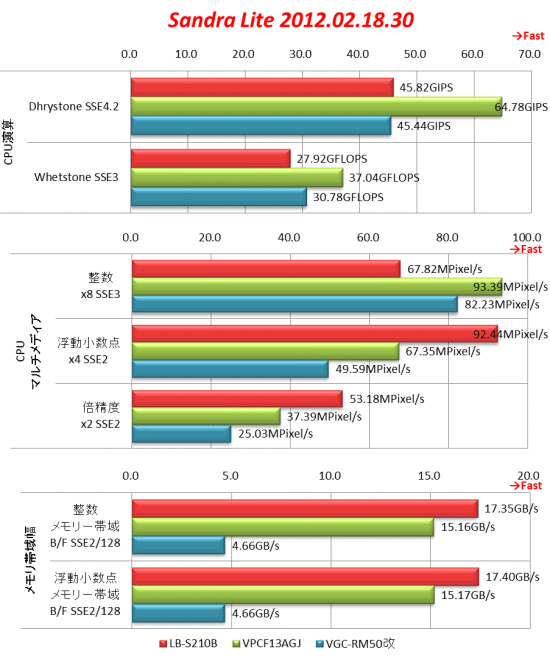

「Sandra Lite 2012.02.18.30」の結果である。「Aspire One D250」ではテストが実行できず、「VGN-SZ94S」はこのテストが公開されるより前に壊れているため、3機種の比較となる。これを見ると、CPU演算 性能では、「LB-S210B」は「VPCF13AGJ」より35.3%劣っているが、「VGC-RM50改」とほぼ同性能となっている。また、CPUマルチメディアでは、「LB-S210B」は「VPCF13AGJ」と同性能で、「VGC-RM50改」より24.0%も上回っている。なかなかの性能である。また「LB-S210B」のメモリ帯域幅は17.37GB/sとなっており、「VPCF13AGJ」の15.16GB/sや「VGC-RM50改」の4.66GB/sより高速だ。「VGC-RM50改」はPC2-5300のDDR2 SDRAMのデュアルチャンネルなので、帯域幅が狭いのはわかるが、「LB-S210B」と「VPCF13AGJ」はPC3-10600のDDR3 SDRAMのデュアルチャンネルという点で同じである。なぜ、帯域幅に差が出たのかは不明だ。チップセットの違いによるものだろうか。

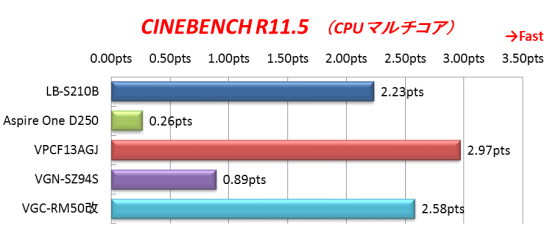

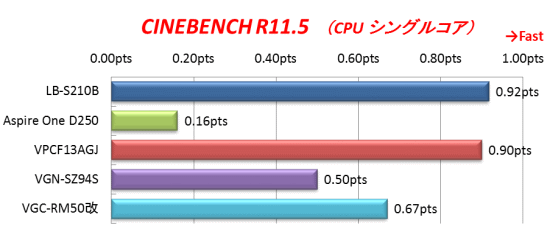

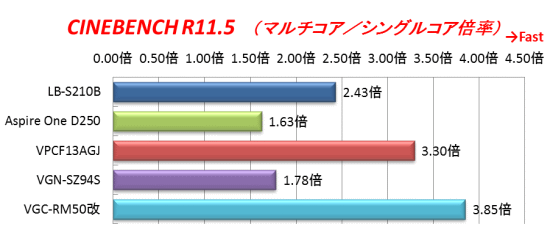

CPU性能の違いをもう少し詳しく検証してみよう。使用したのは「CINEBENCH R11.5」である。このベンチマークテストは、シングルコアとマルチコアでテストを実行できるため、コア数が異なるCPU間で、コアの性能を比較できたり、マルチコアになることでどの程度効果があるのかをはっきり見ることができる。 「LB-S210B」はシングルコアでは0.92pts、マルチコアでは2.23ptsという結果である。倍率は2.43倍となる。4スレッド処理である事を考えると2.43倍というのは寂しく見えるが、実際のコア数は2コアだ。それをHyper-Threadingにより4スレッド処理にしているのである。2コア2スレッドのCPUでも2倍にはならない事を考えると(たとえばVGN-SZ94Sでは1.78倍)、2コアで2倍以上になっているのはHyper-Threading機能が有効に働いている事の証明と言える。Hyper-Threading機能がなければもっと性能は低くなるだろう。次に「VPCF13AGJ」と比較してみよう。「VPCF13AGJ」のマルチコアの結果は2.97ptsであり、さすがに「LB-S210B」を上回っている。しかし、「VPCF13AGJ」は4コア8スレッドであり、コア数が「LB-S210B」の2倍である。動作クロックに2.4GHzと1.73GHzという差があることを考えても、思ったよりも差は小さい。そこで、シングルコアの時の結果を見てみると、「LB-S210B」が0.92、「VPCF13AGJ」は0.90となっている。しかも「VPCF13AGJ」はシングルコア動作時はTurboBoost機能により動作クロックは2.93GHzまでアップする。実際にテスト中の動作クロックは2.93GHzまで上がっていた。一方の「LB-S210B」は2.40GHzである。動作クロックが22%高い「VPCF13AGJ」の方が2.2%だが性能で下回っているのだ。もし「VPCF13AGJ」の動作クロックを同じ2.4GHzになるよう換算すると、シングルコアの結果は0.74となり、「LB-S210B」を大きく下回ることになる。つまり、Core iシリーズとしては「LB-S210B」の方が1世代新しく、それだけクロックあたりの性能がアップしていると言えるのだ。もちろん、チップセットの違いなどもあるだろうが、CPUの改良が大きいと思われる。今回、「LB-S210」では「VPCF13AGJ」よりコア数も少なく、シングルコア動作時は動作クロックも低いCore i3を選んだ。Core i3はCore iシリーズの中では下位の製品だが、少し前の上位のCore i7に近い性能が発揮できているのは、思ったよりも性能面で妥協する必要が無く安心である。またCore iシリーズの中という短い期間の新旧でありながら性能差がここまであるとは正直、驚きである。 では他の機種とも比較してみよう。まず、これまで使っていた「Aspire One D250」はマルチコアで0.26、シングルコアで0.16である。マルチコアでは「LB-S210B」は8.58倍の性能であり、コア数が少ないことを考えても、いかに「Aspire One D250」が遅かったかがわかる結果だ。コア数が関係ない、シングルコアの性能も、「LB-S210B」は5.75倍の性能を持っている。動作クロックが約3分の2である事を考えても、Atomのクロックあたりの性能が非常に低い事がわかる。 動作クロックとスレッド数が同じ「VGC-RM50改」のマルチコアの結果は2.56であり、「LB-S210B」をやや上回っている。ただシングルコアの結果は0.67と「LB-S210B」の72.8%の性能だ。初代Core 2 Quadなので、「VPCF13AGJ」との間以上に世代が開いているため、クロックあたりの性能は低い。ただ、「VGC-RM50改」は同じ4スレッドでも実際に4コア搭載しているため、2コア4スレッドの「LB-S210B」よりはマルチコアの性能ではかろうじて上回れている。しかし逆に言えば、2コアと4コアでは4コアの方が圧倒的に性能が高いはずが、コア自体の改良とHyper-Threadingによって、近い性能が出ているとも考えられる。これを見ても、「LB-S210B」のCPU性能は決して低くはない。 「VGN-SZ94S」との比較では、同じ2コアとは思えない差が出ている。シングルコアの結果をでも、「VGN-SZ94S」が0.50に対して、「LB-S210B」は0.92と大きな差がある。動作クロックの差がある事を考え、純粋に「VGN-SZ94S」と「LB-S210B」の動作クロックの差である1.33倍をして、擬似的に2.4GHz相当に計算しても0.67である。ほぼ同じ世代のCore 2 Quad Q6600を搭載している「VGC-RM50改」のシングルコアの結果がほぼ同じなので、大きなズレはないだろう。つまりコアの改良により、「LB-S210B」のCore i3-2350Mの方が1.37倍性能がアップしていると言うことになる。そしてマルチコアの性能は、「VGN-SZ94S」が0.89に対して、「LB-S210B」が2.23と、2.51倍になっている。コアの違いによる差は1.37倍と推定され、コア数は一緒なので、残る1.83倍がHyper-Threadingによる4コア処理の恩恵と言うことになるだろう。コアの改良、動作クロックの向上、Hyper-Threadingと様々な改良によってCore i3といえども侮れない性能になっていると言うことがわかる。

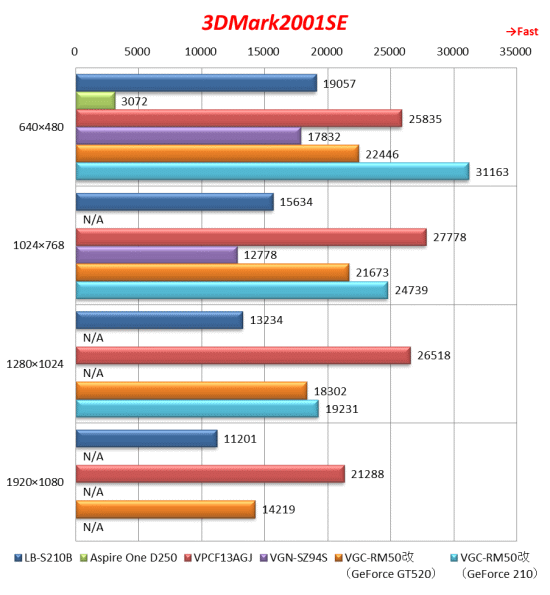

続いて、3Dグラフィックのベンチマークテストを行ってみよう。なお、ここからは「VGC-RM50改」のグラフィックボードをGeForce 210の場合に加え、GeForce GT520の場合も併せて比較してみよう。なお、「LB-S210B」のディスプレイは1366×768ドットだが、それ以上の解像度でテストを行う場合は、別途1920×1080ドットの外付けディスプレイを接続してテストを行っている。一方、「VGC-RM50改(GeForce 210)」の際は1280×1024ドットのディスプレイを接続しており、これより高い解像度のディスプレイを手に入れたのは、GeForce GT520に換装した後だったため、1280×1024ドット以下のテストしか行えていない。また「VGN-SZ94S」も内蔵ディスプレイでしかテストを行っておらず、現在では故障している事から追加でテストも行えないため、内蔵ディスプレイの解像度以下でのテストしか行っていない。またそれ以外に、ベンチマークテストによっては選択できない解像度があったため、その項目は「N/A」となっている。 まずは3DMark 2001SEである。「2001」の数字が示すとおり2001年に発表されたベンチマークテストなので今から11年前のテストだ。DirectX8.1世代のベンチマークテストであり、今となっては非常に軽いテストだが、逆に「Aspire One D250」がこのくらい軽いテストしか動作しないので、比較としてはテストを行っている。それでも「Aspire OneD250」では640×480ドット以上ではテストが正常に完了せずN/Aとなっている。640×480ドットの結果を見ると、「Aspire One D250」と比べると「LB-S210B」は6倍以上の性能となっており、またCPU内蔵のグラフィック機能といえども他の機種に近い性能が出ている。ただし、低解像度では結果が頭打ちになっていると思われるため、より高解像度の結果をみていこう。1024×768ドットでは、GeForce 8400M GSを搭載する「VGN-SZ94S」をやや上回る物の、GeForce GT425Mを搭載する「VPCF13AGJ」やGeForce GT520を搭載する「VGC-RM50改」はおろか、GeForce 210を搭載する「VGC-RM50改」にも及ばない結果である。ただ、1920×1080ドットの結果を見ると、「VGC-RM50改(GeForce GT520)」の78.8%の性能となっており、最新のローエンドグラフィックボードにかなり近づいている事がわかる。

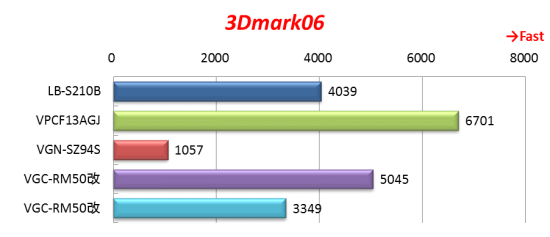

同じ3DMarkでも少し新しい3DMark06の結果を見てみよう。こちらはDirectX9世代のテストである。なお「Aspire One D250」では動作しなかったため、結果は掲載していない。これを見ると、GeForce 8400M GSを搭載する「VGN-SZ94S」を大きく上回り、GeForce 210を搭載する「VGC-RM50改」よりも高い性能を示した。GeForce GT520を搭載する「VGC-RM50改」の80.1%、GeForce GT425Mを搭載する「VPCF13AGJ」の60.3%の性能である。CPU内蔵グラフィックであることを考えると十分に高性能だと言える。また、3DMark2001SEより良い値となっているが、ある意味古い世代のゲームなどでは性能が低いとはいえ十分な性能と言えるわけで、新しいゲームほど性能を必要とする事から、新しいベンチマークテストの方が良い値になるのは良いことだと言える。

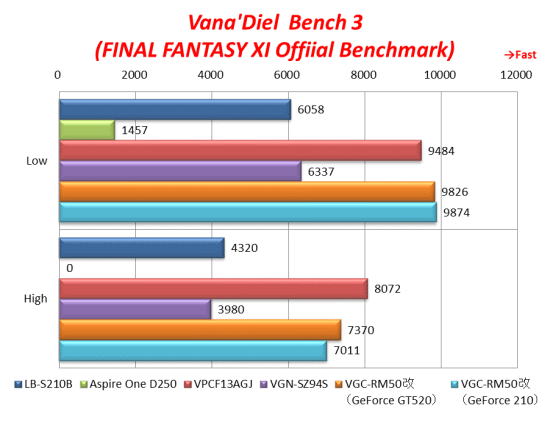

次に、ファイナルファンタジーXIのベンチマークテストである「Vana'Diel Bench 3」である。こちらも比較的軽めのテストだが、品質をLowにすれば「Aspire One D250」でもテストできる。結果を見ると、「LB-S210B」の性能は「Aspire One D250」を大きく上回っており、買い換えによって快適さが上がっているのがよくわかる。ただ、性能差があるはずの「VPCF13AGJ」と「VGC-RM50改(GeForce GT520)」「VGC-RM50改(GeForce 210」の間に差がないことから、テストが軽すぎて頭打ちになっていると思われる。「LB-S210B」の結果はそこまでは行かず、GeForce 8400M GSを搭載する「VGN-SZ94S」相当である。3DMark2001の時と同じく、古い世代のベンチマークテストでは結果がふるわないようだ。

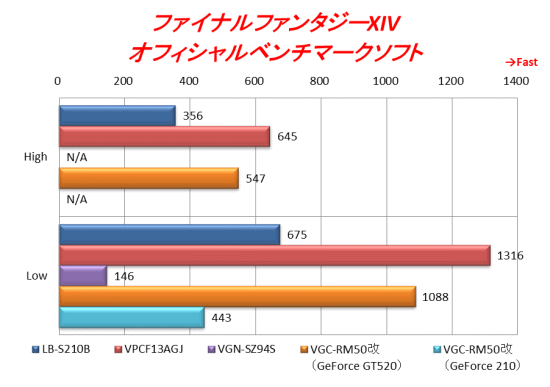

同じファイナルファンタジーのベンチマークテストでも新しい「ファイナルファンタジーXIV オフィシャルベンチマークソフト」の結果を見てみよう。Lowでは「VGC-RM50改(GeForce GT520)」や「VPCF13AGJ」には劣る物の、「VGN-SZ94S」は大きく上回り、「VGC-RM50改(GeForce 210)」も超える性能である。この傾向は3DMark06と同じだ。最新のローエンドグラフィックボードには及ばないが、1世代前のローエンドグラフィックボードは上回る性能である。

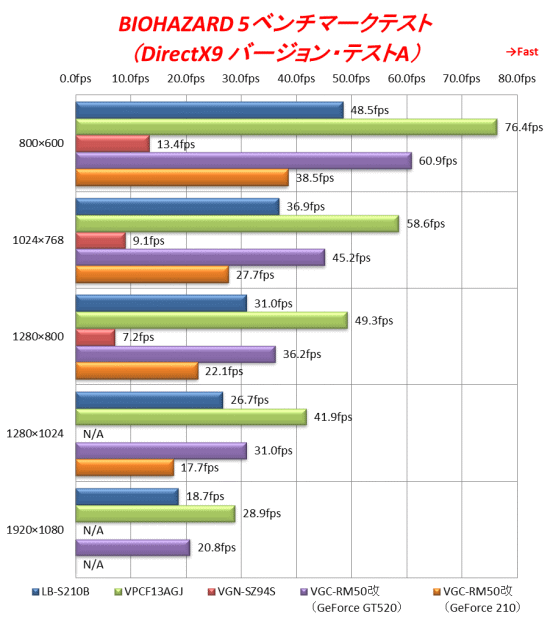

実際のゲームを使用したベンチマークテストである。まずは「BIOHAZARD 5ベンチマークテスト」である。DirectX9バージョンとDirectX10バージョンがあるが、Windows XPの機種ではDirectX9バージョンしか動作しないことから、こちらに統一した。またテストAの結果を掲載している。結果を見ると、これまで同様、「VGN-SZ94S」は大きく上回り、「VGC-RM50改(GeForce 210)」も超える性能である一方、「VGC-RM50改(GeForce GT520)」には及ばないという結果である。ただ、よく見ると高解像度ほど「VGC-RM50改(GeForce GT520)」との差が縮まっていることがわかる。800×600ドットでは、「VGC-RM50改(GeForce GT520)」の79.6%、「VPCF13AGJ」の63.5%の性能だが、これが1024×768ドットではそれぞれ81.6%と63.0%、1280×800ドットでは85.6%と62.9%、1920×1080ドットでは89.9%と64.7%である。GeForce GT520はグラフィックメモリのインタフェースが64bitで、GeForce GT425Mの128bitと比べると狭い事から、帯域幅が狭く、高解像度ほどここがボトルネックになって性能が下がっていると思われるが、「Core i3-2350M」内蔵の「Intel HD Graphics 3000」では、むしろGeForce GT425と同じ傾向を示しているのは驚きである。

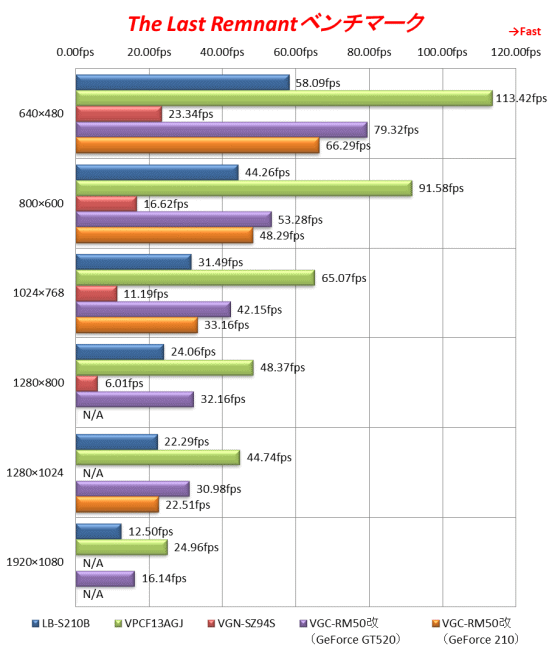

「The Last Remnantベンチマーク」である。こちらでは「VGC-RM50改(GeForce 210)」の性能を超えられない結果となった。一方で「VPCF13AGJ」との差はかなり大きくなっている。Intel HD Graphics 3000 搭載の「LB-S210B」は性能が出やすいテストと出にくいテストがあるようである。

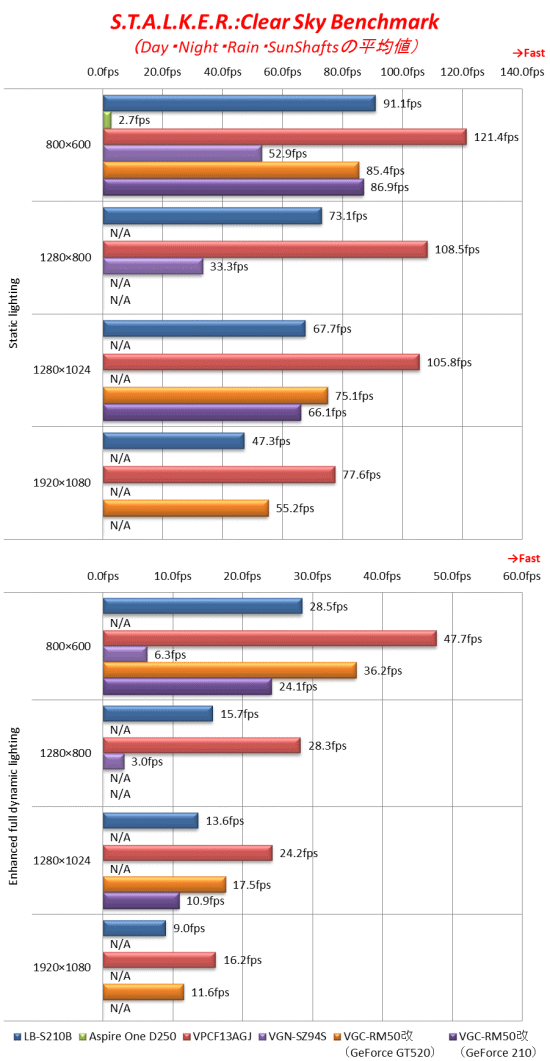

「S.T.A.L.K.E.R.:Clear Sky Benchmark」の結果である。「Day」「Night」「Rain」「SunShafts」の4パターンの結果が出るが、今回は平均値を掲載している。また、画質設定のプリセットではもっとも軽い「Static lighting」ともっとも重い「Enhanced full dynamic lighting」の結果を掲載している。 まず「Static lighting」の結果である。これは800×600ドットではかろうじて「Aspire One D250」でテストが実行できている。この結果を見ると「LB-S210B」は「Aspire One D250」の33.7倍の性能であり、比べものにならない。また、いずれの解像度でも「VGC-RM50(GeForce GT520)」に近い値を出しており、CPU内蔵グラフィックとしては十分な性能と言える。また、このテストの結果は1秒あたりのコマ数である「fps」で表され、一般的には30fps以上あるとスムーズに表示できていると言える。「LB-S210B」では最高の1920×1080ドットでも30fpsを大きく上回っており、画面効果を低い設定にすれば最新ゲームも遊べるレベルになっている事に驚きである。 一方、設定を「Enhanced full dynamic lighting」に変更すると、「VGC-RM50改(GeForce GT520)」や「VPCF13AGJ」との差が広がっている。専用のグラフィックメモリを搭載していないためなのか、機能的なものなのかはわからないが、設定を重くしたときの低下率が大きいのは仕方のないところだろう。とはいえ、「VGC-RM50改(GeForce 210)」は上回る結果であり、CPU内蔵グラフィックでありながら、性能的には悪くな事はわかる。ただ、最低解像度の800×600ドットでも、30fpsを切る結果となっており、この設定ではプレイするのは難しそうだ。

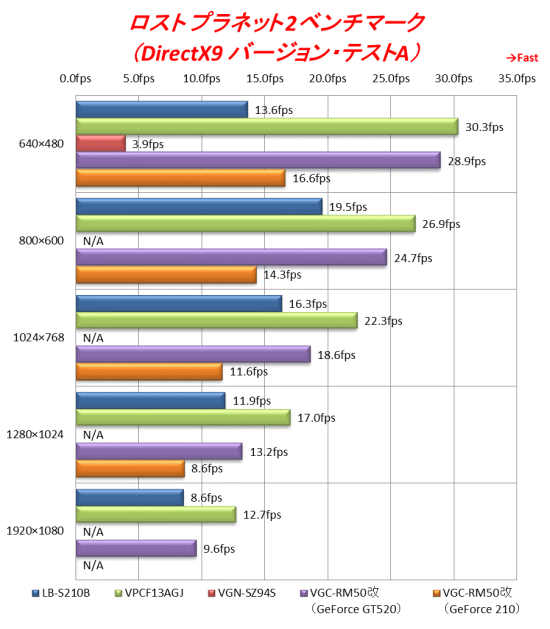

「ロストプラネット2ベンチマークテスト」である。「BIOHAZARD 5ベンチマークテスト」と同じ理由でDirectX9バージョンでのテストとなる。またテストAの結果を比較している。これを見ると、640×480ドット以外では「LB-S210B」は「VGC-RM50改(GeForce 210)」を超える結果であり、高解像度になるほど「VGC-RM50改(GeForce GT520)」にも近い性能を示している。「LB-S210B」では640×480ドット結果が800×600ドットより低くなっているが、何度テストを行っても同じ結果であり、原因は不明である。また、かろうじて640×480ドットのテストのみ正常完了した「VGN-SZ94S」との性能差はかなりのものだ。これを見ると性能は良さそうだが、800×600ドットの低解像度でも19.5fpsとなっており、スムーズだと言えるレベルではない。CPU内蔵グラフィックとしてはこれまでに無いくらい性能は良いが、あくまでローエンドグラフィックボードとの比較であり、最新の重めのゲームを動かすには荷が重いようだ。

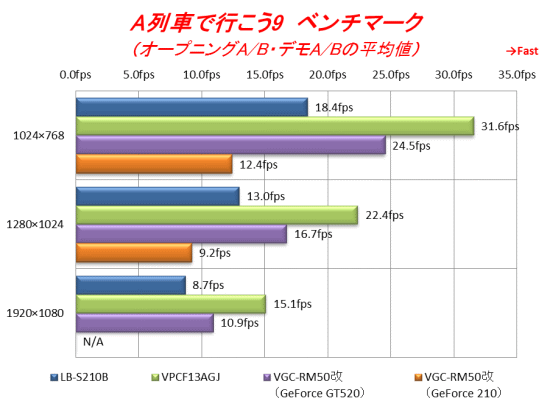

最後に「A列車で行こう9 ベンチマークテスト」である。「オープニングA」「オープニングB」「デモA」「デモB」の4つのテストが行われ、fpsで結果が表示されるが、平均値を出して比較している。これを見ると、「VGC-RM50改(GeForce 210)」を大きく上回る結果であり、高解像度では「VGC-RM50改(GeForce GT520)」にも迫る勢いだ。ただ、1024×768ドットでも18.4fpsと高いとは言えず、ましてやこのゲームは1920×1080ドットの広い画面でのプレイが売りだけに、その解像度では8.7fpsとお世辞にもスムーズとは言えない。プレイするには性能不足の感がある。

これまで使っていた「Aspire One D250」の気に入っていた点として、キャリングケースが付属していたことにあった。低反発素材などではなく、ポケットなども付いていなかったが、ケースの一方の開いている所からパソコンを入れ、あとはマジックテープ付きのフラップ(フタ)をかぶせるだけという簡単さが気に入っていた。またサイズがぴったりで、ショルダーバックに入れて持ち歩く私としては、カバンの中で余計な場所を取らない事も気に入っていた。今回の「LB-S210B」にはケースは付属していないため、探すこととした。しかし、低反発素材でファスナーで三方を閉じるタイプは、マチが無く、低反発の2枚のクッションで本体を挟むような形状であるため、本体サイズよりかなり大きくなってしまう。もっとシンプルな物はないかと、ヨドバシカメラマルチメディア梅田で探していたところ、探せばあるものである。それはバッファローコクヨサプライの「BSINF11WBK」という製品だ。本体サイズは340×235×26.5mmで、参考収納寸法は273×210×24mmと書かれている。「LB-S210B」のサイズが288×195×36mmなので幅が1.5cmほど大きく、厚みもあるが、実際に入れてみると、「LB-S210B」用に作られたのではないかと思うほどぴったりであった。またただのウレタン素材だが、価格が680円と安い。希望通りの物だったので購入。ヨドバシカメラマルチメディア梅田で680円(10%ポイント還元)であった。

今回は携帯用のノートパソコンの買い換えである。ネットブックパソコンからの買い換えと言うことで、性能や携帯性、価格などを考えて選んだ製品であったが、結果としては大当たりだったと言える。また、パーツが選択できたが、この組み合わせは正解だったと言える。性能はそれほど高くないかと思われたCore i3のCPUは、世代が古いとはいえメインで使っているCore i7並みの性能を示すなど、驚きであった。あまりにも遅いネットブックパソコンから、メインのパソコンにある程度近づく事を考えていたが、携帯する機種でありながら、メインの機種に迫る性能を手に入れてしまったのはうれしい誤算であった。また、ディスプレイ解像度も高くなり使い勝手も良くなった。たしかに本体サイズが少し大きくなり、それよりも重量がかなり増してしまい携帯性は悪くなったが、1.5kgという重量は携帯するには問題ない重量であり、それよりも動作が快適になった方が大きい。さらに不満も少なく、各種端子やキーボードなども満足いくレベルであった。このサイズで通常電圧版のCPUを搭載するだけでも珍しい機種で、それだけでも選ぶ価値があるが、さらに価格が安いのも魅力的だ。家電量販店の店頭などには並ばないため、有名な製品ではないが、ある意味隠れた一品だと言えるだろう。 (H.Intel) ■今回の関係メーカー・ショップ

|

|