(剣沢小屋から見た午後の剣岳、左が前剣、右が剣岳本峰)

|

|

|

剣岳は2回登っているが、最初に登ったのは1972年(昭和47年)の8月だった。初めて北アルプスの立山と乗鞍岳を登ってからわずか2年の間に槍や穂高を始め、白馬岳、木曽駒などに登っていた。アルプスの槍・穂を登れば、次はどうしても剣岳に登りたくなる。

剣といえば、槍・穂高とともに日本を代表する名峰であり、岩の殿堂である。

初めて剣岳に登った時、鎖場でかなりビビったことを覚えている。垂直にも近い岩場を鎖につかまりながら登っている時、股間から数百メートルも下の白い雪渓が見え、思わずクサリを持つ手に力が入ったものだ。

やっとの思いで山頂へ立ったが、顔が引きつって、とても喜ぶ気になれなかった。帰りもこの道を下るのかと思うとウンザリした。

山頂で、テルさんと佐藤さんに、

山頂で、テルさんと佐藤さんに、

「今登って来た道を下りたくないなあ……」と、ぼやいている時、近くにいた50歳位の人が、

「ここを下らなくても巻き道がありますよ」と教えてくれた。そして、「私達も下るので一緒に下りましょうか」と言ってくれた。実に親切な人だと思った。その人は40歳くらいの人と2人連れだった。我々はその2人の後に付いて行った。

しかし、二人が立ち止まったのは八ツ峰の手前にある雪渓の所だった。そして、「ここを下るんですよ」と急峻な雪渓を指差した。そこは、余りにも斜面が急でアイゼンがなければ下れる所ではなかった(たぶん長次郎谷だと思う)。

2人はアイゼンを付けながら、

「アイゼンがないんですか……。アイゼンかピッケルがなければムリですね……」

と言った。あまりにも無責任だと思った。しかし、ノコノコと付いてきた我々がいけなかったと思い、引き返した。

再び剣岳の山頂へ立ち、登って来た道を下る覚悟をした時、登りルートと下りルートが別々にあることを知った。この時は本当に助かったと思った。ガイドブックには、ルートが別々にあるとは書いてなかったので、大発見でもしたように嬉しかった。

下りのコースは、登りに比べるとはるかに楽だった。ただ一カ所足場が見えにくい所があった。クサリにぶら下がったまま左足を伸ばして足場を探したが足場がなかった。今度は右足でまさぐるようにして探したがそれでも見つからなかった。クサリにつかまりながら、思い切って右足を伸ばしきった所に足場があった。(近年はコースが変わったようで問題なく下れます)

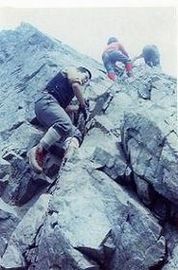

剣岳のクサリ場 |

剣岳山頂 |

それから3年後、つまり1975年(昭和50年)の夏にも立山と剣岳へ登った。この時は仲間4人と一緒だった。

前回と同じようにアルペンルートの大観峰から一ノ越へ出て、立山三山を越えて剣御前小舎をベースにして剣岳を往復したが、2回目だったので、もうビビるようなことはなかった。

ここからは写真でガイドします。

①室堂~雷鳥沢~剣山荘(または剣沢小屋)までは→最新版こちらをご覧下さい。

②剣岳の写真ガイド

まず、剣御前小舎から剣岳へ行く道は3本あります。どの道も剣山荘の上部で合流します。剣沢小屋とキャンプ場へ行く場合は右手の道を剣沢へ下りますが、

剣岳や剣山荘へ行く場合は、剣沢へ下らず尾根のトラバース道を行くのが省エネです。

|

→ズーム |  |

本峰の登りから返り見た前剣から道。 平蔵の頭をズーム。 登山者が見えますか? |

|

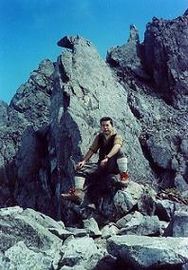

難所を抜け出して、やっと一息。 |

|

そして、ついに山頂へ到着です。 |

|

|

最後に

剣岳へ登られる場合は最新の情報で、しかも細心の注意を払って登って下さい。(槍や穂高を登った方なら大丈夫でしょう。ストックは小屋へ置いて行きましょう。両手・両足の四駆で登りましょう)

では、お気をつけて行ってらっしゃいませ!