|

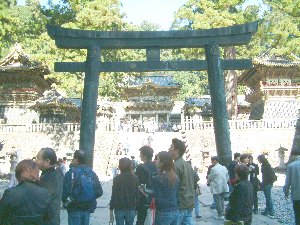

表参道 |

|

|

|

|

東照宮の入口-表参道 |

|

|

石鳥居 (重要文化財) |

|

|

表参道をフーフーいいながら上がってくると石の鳥居の前に出た。 『解説』 |

|

五重塔 (重要文化財) |

|

|

|

鳥居をくぐるとすぐ左手に、周りの緑の木々に囲まれ朱色も鮮やかな五重の塔がある。 高さは35m余りあり、カメラに納めるのが一苦労です。 1階の12の干支の彫刻は方角を表しているとの事。要チェック!! 『解説』 |

|

表門 |

|

|

|

東照宮最初の門、表門という。

つまりここからは拝観料を払いなさいということです。(-_-;)おいおい

『解説』 |

|

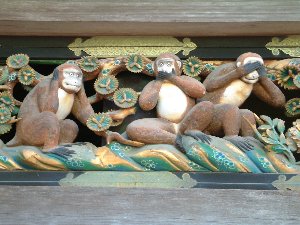

神厩舎(重要文化財)の三猿 |

|

|

表門をくぐり左に曲がり少し進むと左手に建物があり、上を見上げて人だかり。 長押(なげし)には、そうあの『見ざる、言わざる、聞かざる』で有名な三猿があるのだ。 『解説』 神様に仕える神馬の勤務場所が神厩舎。勤務時間は午前10時から午後2時まで。 神厩舎は東照宮で漆を塗っていない唯一の素木造り。長押(なげし)の上には「三猿」で有名な猿の彫刻が8面掲げられ、昔から猿は馬を病気から守るとされ、室町時代までは猿を馬屋で飼う習慣があった。 |

|

唐銅鳥居 |

|

|

三猿を見て先に進むと、鳥居がある。 写真の左手に御水舎があり手と口を清め、青銅で造られている鳥居をくぐりいざ陽明門へ。 |

|

陽明門 (国宝) |

|

|

やっと陽名門に辿りつく。 見上げて、その彫刻の素晴らしさに、圧倒されてしまった。 上にばかり気をとられ「魔除けの逆柱」という柱を見逃して、気付いたのは夜ホテルでガイドブックを見直した時である。(^_^;... 『解説』 一日中見ていてもあきないことから「日暮らし門」とも呼ばれる国宝の陽明門。 陽明門の名称は、宮中(現・京都御所)十二門のうちの東の正門が陽明門で、その名をいただいたと伝えられる。 とりわけ見事なのが、500を超える彫刻の数々だ。 |

| 棟高11.1m、建坪わずかに9坪余(30㎡)の楼門形式の建物であるが、彫刻、色彩などあらゆる装飾技術を尽していて境内で最も結構善美を極めている。廻縁の匂欄の格狭間には中国の子供遊戯の姿をユーモラスに彫り、下層の栱組の間には四方に中国の聖賢、仙人などの故事を巧みに彫ってあって、陽明門の建てられた当時の儒教思想の影響がうかがわれるが、日本の建造物に人物の彫刻が飾られたのは東照宮が初めてと言われている。 通路の中の間の天井と、随身の間(正面)、狛犬の間(裏面)の六間の天井にはそれぞれ狩野探幽によって、昇龍、降龍、天女、迦陵頻伽の彩画が飾られている。 |

|