アマチュア無線局 JH1MIO & BCL:クラシック無線機 & 懐かしの書籍

平成29年 9月23日更新

クラシック無線機と言って良いか分かりませんがクラシックカメラに対抗してこう書きました。

もっとも最近ではVintage(ビンテージ:ヴィンテージ)RIG(リグ)と言う言い方の方が一般的になってきているようです。

私は古い機器に興味がありますが、全てに手を出すのは大変なので無線機、ラジオそしてカメラを集め様と思っています。

そうは言っても無線機、ラジオそしてカメラだけでも大変で苦労しています。(現状では全く手が出ていません)

これから色々手に入れていけるように頑張ります。その時にはこのページ及びカメラにページに載せて行きます。

無線やBCL等の古く懐かしい本も掲載しています。

これからも入手できましたら掲載します。

将来は子供の頃読んだアマチュア無線が出てくる小説(多くはSFです)を調べて掲載したいと考えています。

ここではメーカー製の無線機及びラジオでなるべく真空管を使用している機種を掲載しようと思っています。

ただ、半導体が使用されていても充分古いと思われる機種は載せています。

クラシック無線機

現在私が持っている古い無線機です。

このページに掲載している無線機の多くは周波数表示が c/s(サイクル)、Kc(キロサイクル、私たちは ケーシー と言っていました)、Mc(メガサイクル)ですがHz(ヘルツ)表示で統一しました。

*JR500S HF帯用(ハムバンド専用)受信機 (トリオ)

この受信機は手放してしまいました。(平成18年)

状態は受信可能でしたがボリュウムなど多少ガリっていました。手放す前に少しは手を入れましたが気休め程度だったかな?

受信感度は高い周波数はともかくとして7MHzや5MHz(JJY受信用ですが海外放送の周波数帯でもあります)は結構聞こえていてFT−817と比べてもそこそこでした。

この受信機は下に書いてあるTX15S送信機と組み合わせて使用できる受信機です。

(TX15S以外にTX40S、TX20Sが有りました)

デザインも合わせてあります。(TX15Sの写真をなるべく早く撮って来ます)

*TX15S 21MHzフェージング方式SSB送信機 (トリオ)

この送信機はキットとして販売されていました。

メーカー製としては珍しくフェージング方式(PSN方式)を採用しています。

この方式は当時色々実験をしたいアマチュア無線家が自作していました。

この方法は安く出来るのですが側波帯抑圧が良くするのが難しかったです。

そのためメーカーは当時からメカニカルフィルタやクリスタルフィルタを使用していました。

この無線機は製造中止になってかなり経った頃に知合いから買い取りました。

その知合いも製作しておらずキットのままでした。

私もそのうちに製作しようと思っていたのですが未だに作っていません。

なるべく早く組み立てたいと思っています。

*FRDX400 HF帯用(ハムバンド専用)受信機 (八重洲無線)

私が大学時代にFLDX400と一緒に購入しましたがその時点で両方とも中古でした。

貧乏学生では新品のRIGは買えませんでした。

私が高校生、大学生のときに購入したRIGは全て中古です。

その中古のRIGをまた売って色々な無線機を買いました。

最初に買ったHFの無線機はFT400Sですがその後スターのSR700、ST700を購入し(当時としても相当時代物でした)またトランシーバーに変えました。

今思えば700ラインを売ってしまったのは残念です。

そのトランシーバーはフロンティア社の600GTBです。これは当時の半導体特有の音がしていました。

やはり送受信機別々が良くなりこの400ラインを購入しました。

*FLDX400 HF帯用送信機 (八重洲無線)

私は無線機を入手したらすぐに中に手を入れたがるので困ったものです。

この送信機には幸い増幅形ALCに変更したくらいです。

受信機の方にも何かしたと思うのですが良く覚えていません。

CQ誌などにいろいろ記事が出ていると試してみたくなりいろんな事をやっていました。

*RJX−751 7Mhz/21MHz/50MHz A1、A3J 10Wトランシーバー (松下電器)

このトランシーバーも手放してしまいました。(平成16年8月)

松下電器は今ではアマチュア無線用の機器は製作していませが私が子供の頃は受信機を、

その後トランシーバーなど製作していました。

このトランシーバーはオール半導体で出力が10Wで3バンドとは言え小型でした。

VFOはPLLと言うことでしたがあまり安定度は良くありませんでした。

ただ、当時としては十分でした。

*HT−750 7Mhz/21MHz/50MHz A1、A3J 3Wトランシーバー (東京ハイパワー)

このトランシーバーも手放してしまいました。(平成16年7月)

この大きさでHF2バンド及び50MHzのA1、SSBが使用できるのは魅力でした。

ただ、実際には若い頃は旅行に行くときにこのトランシーバーをよく持って行きましたがあまり使用しませんでした。

*Makar22 144MHzFMトランシーバー (クラニシ)

かなり古いトランシーバーですが私はそれほど2mに興味が無かったのであまり電波は出していませんが、この無線機は私が最初に買った中古の車(オンボロなトヨタのパブリカ)に載せていました。

知り合いから中古で購入しました。

出力は10W(だと思います)でチャンネルは4チャンネル(当時は水晶を切り替えていました)ですが内部を(右側の写真)見ると水晶は4個入っているようです。

入っている水晶の周波数は確認していないので分かりません。帯域がワイドなので今では使用できません。

また、内部を見ていただくと分かりますが終段に真空管”6360”が使用されています。

真空管を使用するためDC−DCコンバータが内蔵されていて内部上右側に見えているのが昇圧トランスです。

マイクにはカーボンマイクを使用しています。

クラシック受信機・ラジオ

ここで言う受信機はハムバンド専用(又はハムバンドが主)受信機以外の機種です。

下記に書いたFRG−7700はオール半導体の受信機なのでこの中に入れるのを躊躇ったのですが年代的にかなり古いので載せました。

(もっとも今は他に手持ちが無かったので)

*FRG−7700 ゼネラルカバレージ通信用受信機 (八重洲無線)

この受信機も古いものです。

当時発売されていた受信機、VHFコンバータ(Aタイプ)、アンテナチューナーのセットで揃えました。

また、ミズホ通信のAUDIO PROCESSORを追加して使用していました。

*FRG−7700 受信機

受信周波数:150KHz〜29.999MHz(30バンド:連続受信)

電波形式:AM、SSB(USB,LSB)、CW、FM(NARROW)

オールソリッドステート式受信機の初期のタイプになります。

当時としては受信範囲も広くオールモードで小型軽量な受信機でした。

*FRV−7700(Aタイプ) VHFコンバータ

受信周波数:118MHz〜150MHz(3バンド)

このコンバータも半導体式の為非常に小型に出来ています。

*FRT−7700 アンテナチューナ

周波数:150KHZ〜30MHz(6バンド)

受信専用のアンテナチューナです。

*MODEL AP−1 AUDIO PROCESSOR

オーディオアクティブフィルターと言う事で下記の機能があります。

・帯域フィルター

・ノッチフィルター

・CW用ピークフィルター

*上記受信機セットは古い為スイッチ等が接触不良を起こしています。

時間が取れるようになったらオーバーホールをしたいと思っています。

品物は実家に置きっぱなしになっています。

*電池管式受信機 (メーカー不明)

この受信機は私が高校生の頃父が知り合いからいただいてきたものです。

船舶用との事で当時でも古い品物でした。

周波数は7〜16MHzで高1中2と思われます。

真空管には電池管が使用されています。

高校生の頃アマチュア無線のOMのところに持っていって電池をつないで受信したことがあります。

今では配線が何本か取れてしまっています。

これも暇がある時にいじって見たいと思っています。

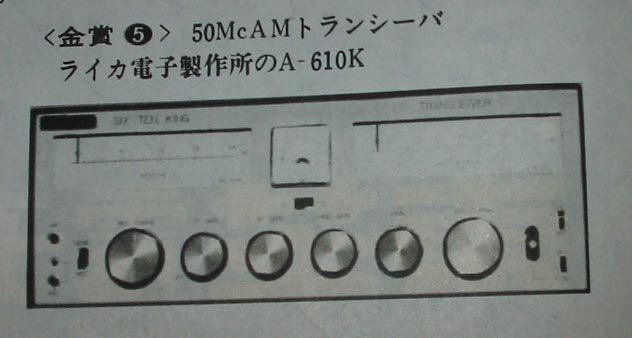

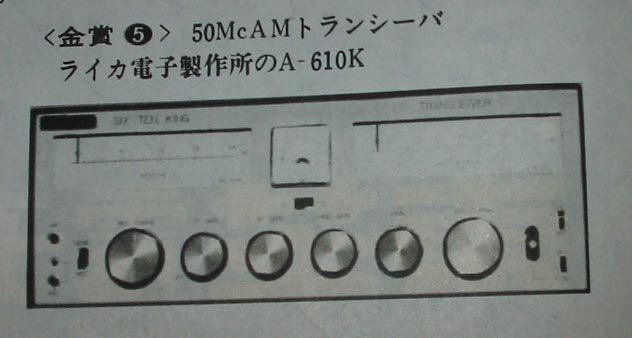

思いでの無線機

30年以上前 高校生か大学に入ったばかりの頃と思いますが当時中古で買った50MHzA3(10W)トランシーバーで 「ライカ A610」終段2E25シングル、変調16A8プッシュプル(当時のログを見るとプッシュプルと書いてありますが、私の記憶では16A8は受信の出力を兼ねていて送信ではオーディオの出力トランスを利用してハイシング変調になっていて16A8はシングルだったような・・・)

VFO内蔵、受信部はクリスタルコンバーターを使用したダブルスーパーで、送受信とも50〜54MHzをカバーしていたと思います。

当時としては非常に良く出来たトランシーバーでした。(昔の本で確認したところメーカー名は”ライカ電子製作所”インターネットで検索したらモデル名は1966年5月発売が”A−610”、1966年10月発売が”A−610K”だそうです。)

今考えると手放してしまったのが残念です。

私が手に入れた時は故障していたので修理して使用した記憶があります。

形は下記の写真の通りです。ただ、私が使用していたリグには”A610”と書いてあったと思うので初期のモデルと思います。

また何処かで見つけることが出来たら是非手に入れたい無線機です。

CQham radio 1967年7月号臨時増刊”アマチュア無線 入門ハンドブック”(CQ出版)の読者プレゼントのページに写真がありましたのでデジカメで取って掲載しました。

プレゼントとのページにはその他”TR−1000””FDAM−2””PANA−SKY MARK6”等々懐かしい無線機の写真が載っています。

HF用の無線機ではスターのSR−600(受信機)、SR−700(受信機)、ST−700(SSB送信機)が好きな無線機でした。

当時はなぜかせっかく手に入れてもまた手放してしまう癖がありました。

ST−700はALC回路に問題がありました。2重時定数のつもりだったと思われますがその回路では音声信号が少し大きくなると終段の入力オーバーになってしまいます。

私は改造して最初は普通の時定数回路にしていましたが、すぐに当時流行であったトランジスタを使用した増幅型ALCに変更して使用していました。

スターの受信機はTノッチ回路が有名で良かったです。

ただ、私の持っていた受信機ではSR−600のTノッチは良く効いていましたがST−700のTノッチは全然利きませんでした。

そのうち原因を調べようと思っている内に手放してしまいました。

その他に八重洲のFT−400S、フロンティアの600GTB(?)とかいろいろ使用しました。

開局した当時はTR−1000のようなショルダータイプの50MHzトランシーバー(水晶で5チャンネル)を使用していました。

当時いろいろな無線機を使用しましたがほとんどが中古を購入していました。

また、次の無線機を購入するときは持っている無線機を売って軍資金にしていました。

そのため、古い無線機は余り残っていません。

私がまだ中学生の頃で(もろん免許を取る前)電話ではA3全盛の時代でメーカーは不明ですが3.5MHz/7MHz A3/A1 モデル名が”TRH−1”と言うトランシーバーがありました。(インターネットで調べたらトリオ製でした)

このトランシーバーと鴨居アンテナ(室内アンテナ、ワイヤーアンテナの一種)で出てくるローカルのOMがいました。

私はよく短波の聞けるトランジスタラジオで聞いていました。

最初の頃はこのトランシーバーが欲しかったです。

その後このOMは三和無線のハムバンド専用(3.5〜28MHz帯)ダブルスーパー受信機”NR−408”(メカニカルフィルター内臓で当時としては斬新でした)とこの受信機と同じデザインでVFO内臓のA1/A3 3.5〜28MHz帯送信機”TM−407”で出ていました。

この送・受信機はデザインも良く評判にはなったようですが残念なことに価格も高く、SSBの黎明期にあたりあまり使用している人は少なかったように思います。

この送・受信機も非常に欲しかった機械ですが中学生では(まだ、免許も取っていませんでした)とても手が出ないものでした

私が高校生の頃に三和無線の受信機”NR−409”を中古で購入して使用していたことがあります。

こちらは普通の高1中2の受信機だったと思います。

この受信機も手放してしまったのは今となっては残念です。

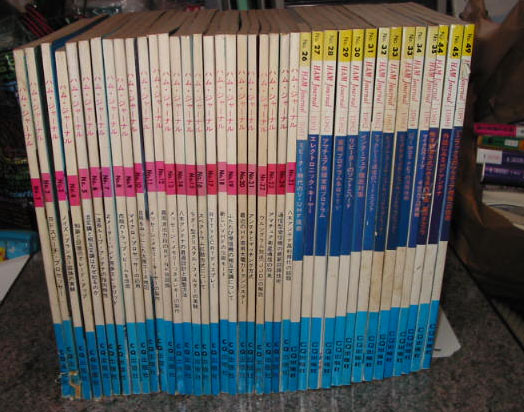

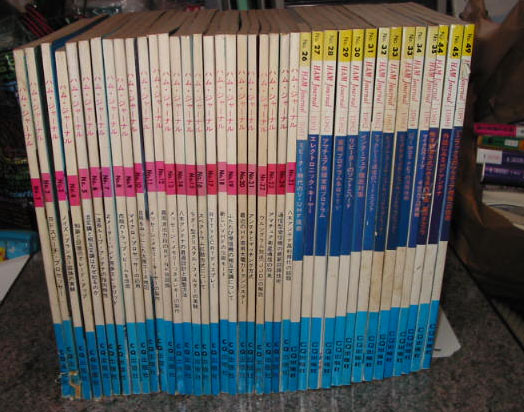

懐かしの書籍

このコーナーでは古く懐かしい本でアマチュア無線、BCL関係などで自分で入手した本を紹介していきます。

左側は昔懐かしい”CQジュニア”です。

出版元は当然CQ出版です。

No1〜No8まであります。

右側は”ハム・ジャーナル”です。

(No1〜No25までは”ハム・ジャーナル”、No26以降は”HAM Journal”となっています。)

No1〜No35までとNo44,45,49です。

最近出されたNo101以降も買っていますがこれは新しいので載せません。

(20年もして古くなったら考えます。)

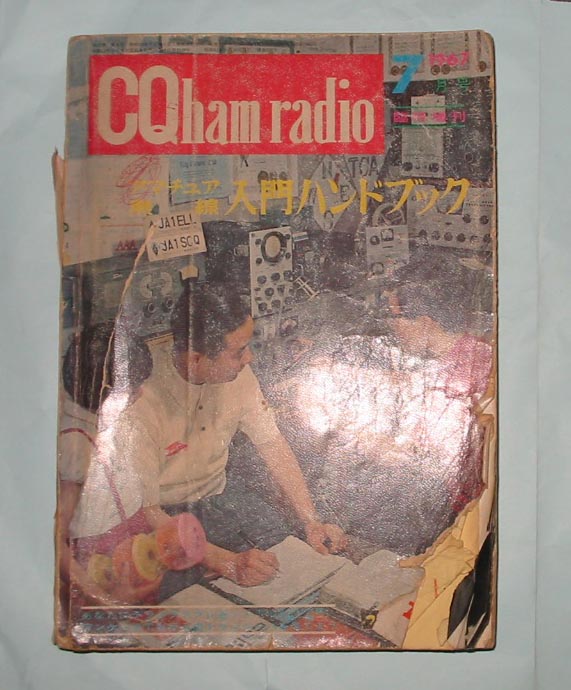

左側の写真はCQ出版社のCQham radio 1967年(昭和42年)7月号臨時増刊”アマチュア無線入門ハンドブック”です。

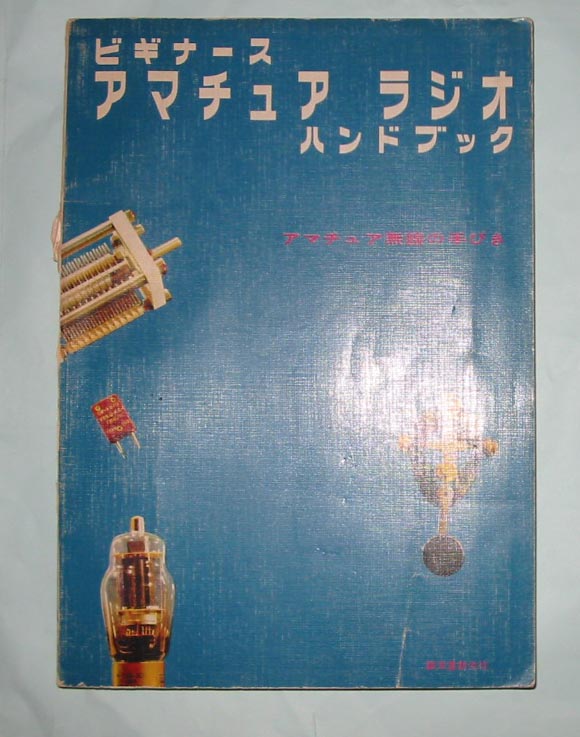

後の2枚の写真は誠文堂新光社発行の本です。

”ビギナース アマチュアラジオ ハンドブック”初版は昭和34年5月1日発行ですがこの本は第10版 昭和47年12月15日発行の本です。

編集は 無線と実験編集部 になっています。

次は”初歩のラジオ編 アマチュア無線アイデア百科” 昭和50年2月1日発行の初版本です。

もっともこの後追加発行があったかは分かりません。

この本の編集は本名にもありますが 初歩のラジオ編集部です。

”だれにでも作れる 半導体製作ポケットブック”昭和54年11月号ラジオの製作 の付録です。

分かりづらいのですが写真の右下に ラジオの製作 創刊300号記念付録 と書かれています。

誠文堂新光社の”初歩のラジオ”が廃刊、電波新聞社の”ラジオの製作”が休刊(再度刊行される日はあるのでしょうか?)となり昔のラジオ少年としては寂しい限りです。

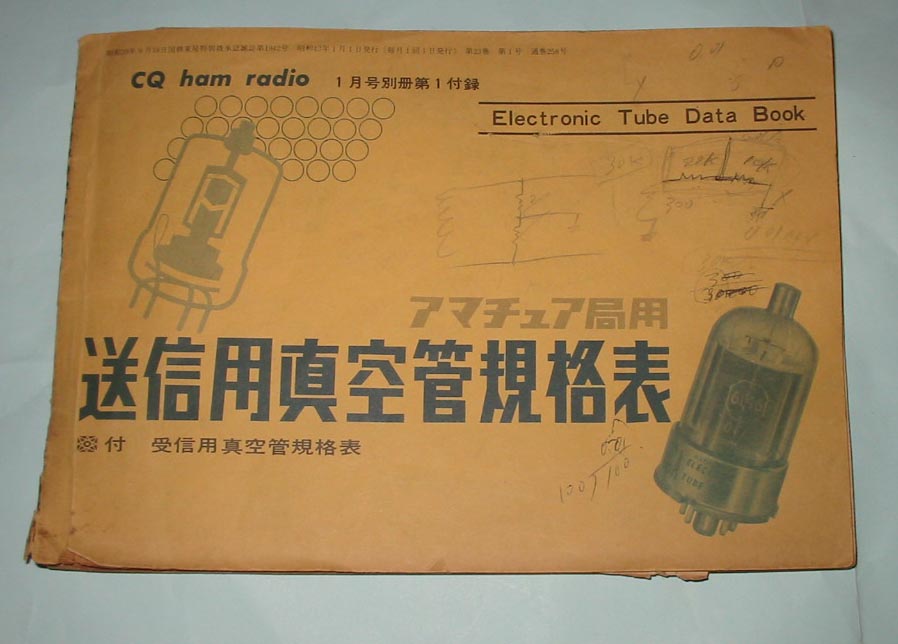

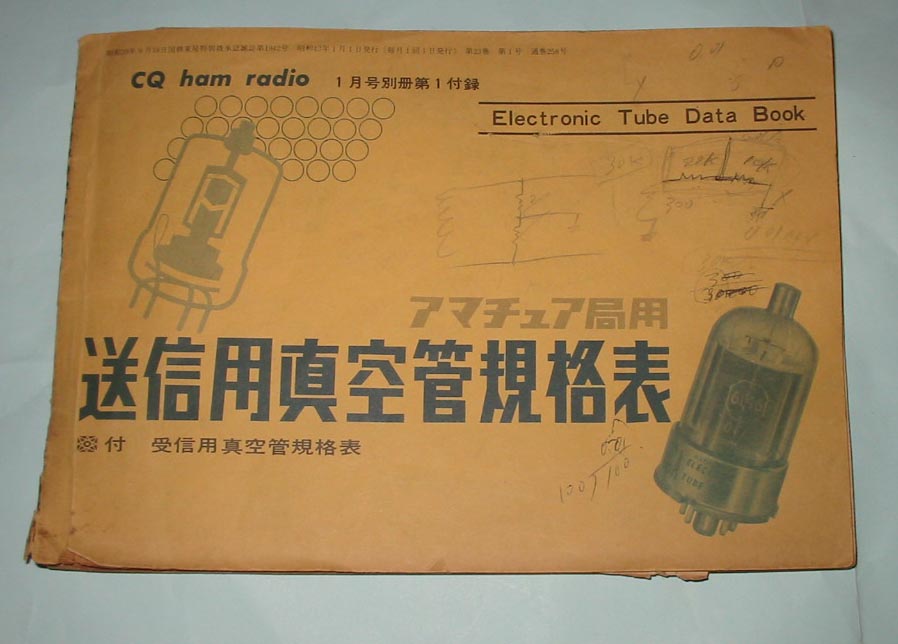

左の”アマチュア無線用 送信用真空管規格表”はCQham radio誌 昭和43年1月号の付録です。

この規格表が本棚にあったので掲載しました。

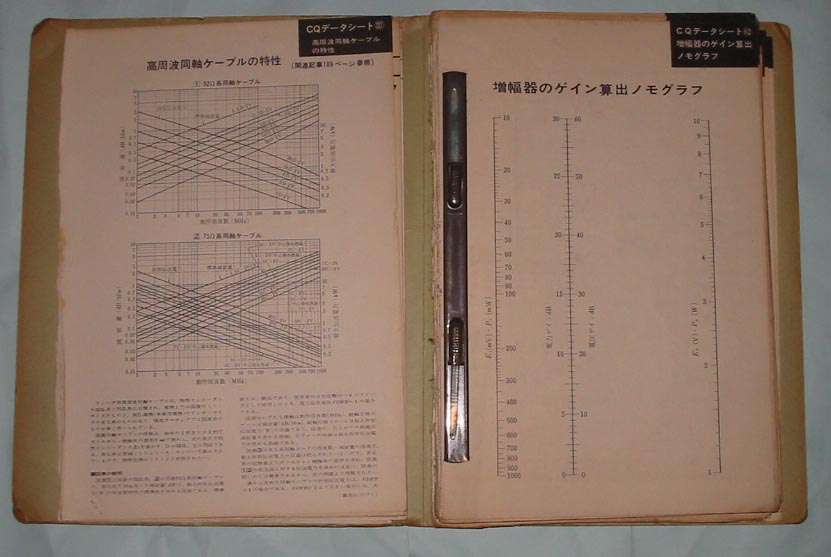

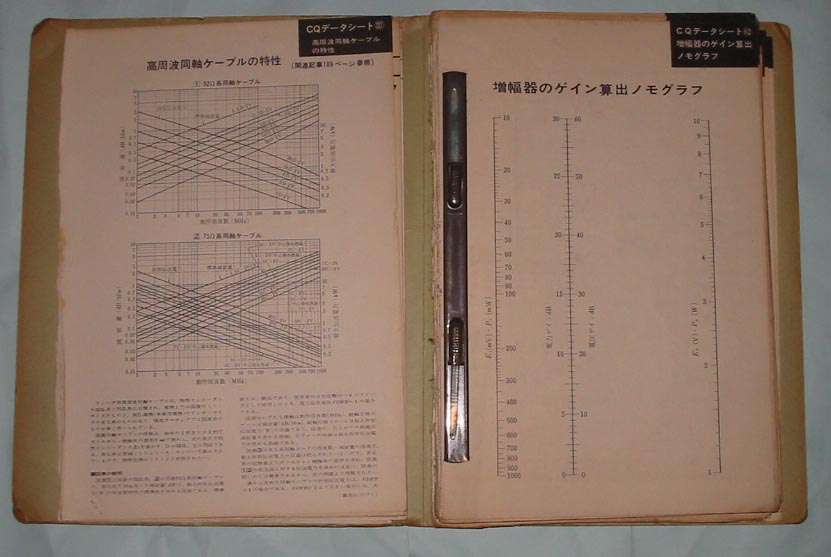

次の写真は昔のCQham radio誌に付いていたデータシートです。

62〜127(途中いくつか抜けがありますが)まであります。

またその前(後?)のデータファイルという同じようなシートがありましたがこれも2〜11まであります。

最後の写真は表紙が取れてしまっていますが昔のCQham radio誌に付録として付いていた”国内送受信機回路図集”です。

かなり古い雑誌ですが何年何月号かは表紙が無くなってしまったので分からなくなってしまいました。

書かれている回路図のメーカと機種は「井上電機製作所 IC−700R、IC−700T」

「トリオ JR−310、TX−310、JR−599、TX−599、TS−510D」

「フロンティアエレクトリック Super600GTB」

「八重洲無線 FR−50B、FL−50B、FRDX400、FLDX400、FTDX100、FT200、FT400S」

です。

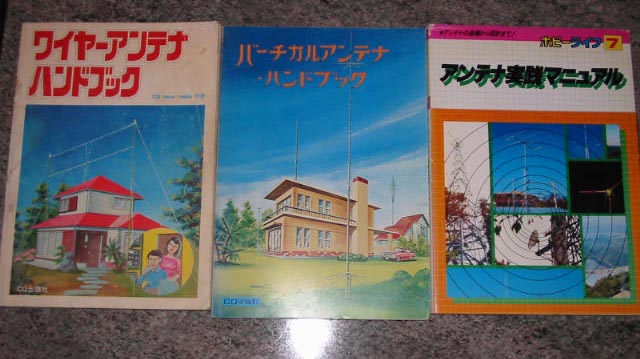

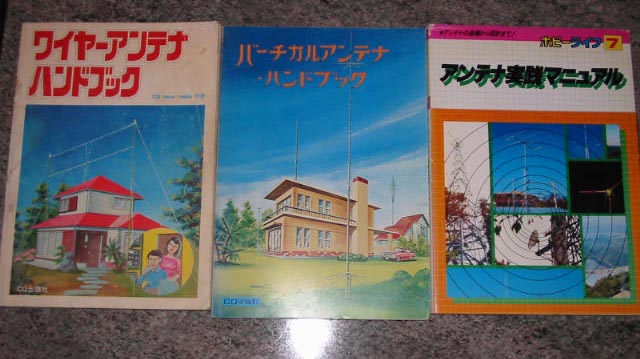

左の本から

「ワイヤーアンテナ・ハンドブック」CQ出版:昭和49年5月2日 初版発行

「バーチカルアンテナ・ハンドブック」CQ出版:昭和52年6月30日 第3版発行 (初版発行 昭和50年3月15日)

「ホビーライフ7 アンテナ実践マニュアル(ラジオの製作別冊)」電波新聞社:昭和55年11月1日 発行

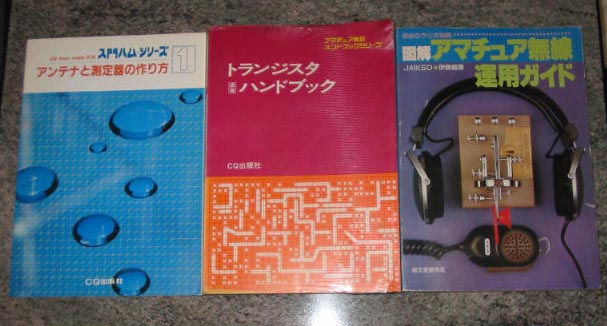

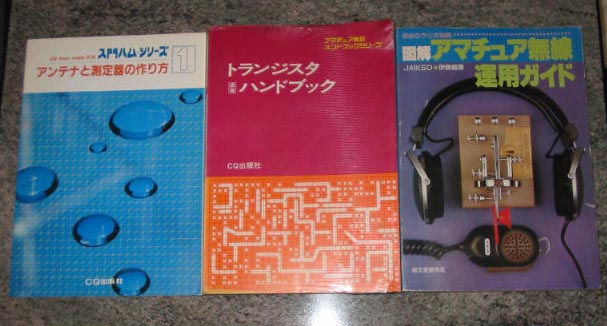

「入門ハムシリーズ1 アンテナと測定器の作り方」CQ出版:昭和56年9月15日 初版発行

「アマチュア無線ハンドブックシリーズ トランジスタ活用ハンドブック」CQ出版:昭和49年30日 第11版発行 (初版発行 昭和43年5月15日)

「初歩のラジオ別冊 図解アマチュア無線運用ガイド」誠文堂新光社:昭和52年11月5日 第1版発行

「アワードハンターズガイド」CQ出版:昭和50年9月15日 初版発行

「アマチュア無線ハンドブックシリーズ DXハンドブック」CQ出版:昭和50年2月15日 第13版発行 (初版発行 昭和40年3月10日)

昔はアンテナ関連の本を良く買っていたようです。

「図解アマチュア無線運用ガイド」この本には私の中学時代からの友人(最近無線局の更新をしなかったようです)がイラストを描いています。

その為思い入れのある本です。

「アワードハンターズガイド」等という本を買っていますが個人的にはそれほどアワードに興味があるわけではありません。

(もっとも、アワードはほとんど取っていないので言い訳になりますが・・・)

「DXハンドブック」も持っていますがこれもあまり興味はありません。

(本音は英語が出来ないので逃げているだけ・・・)

実家の倉庫には古い”CQ誌”もたくさんあるはずです。

面白い本を見つけたら載せようと思っています。

私が子供の頃から大学の頃まではアマチュア無線が出てくる小説が多数有りました。

特にSF小説が多かったです。

そのうちにいろいろ調べてここで紹介していきたいと思っています。

ご感想・ご意見はメールをいただけると幸いです。

メールはこちらにお願いします。

アマチュア無線&BCLのトップに戻る ホームに戻る

アナログ&ローテクそして感動:Webry Blog

スローライフと趣味・生活:ココログ