|

|

|

金堀則夫プロフィール

|

|

|

土曜美術社出版販売 第11回神戸ナビール文学賞受賞 |

砂子屋書房 |

思潮社 第47回日本詩人クラブ賞受賞 |

土曜美術社出版販売 |

新・日本現代詩文庫121 『金堀則夫詩集』 収録詩集 『石の宴』 『想空』 『ひ・ひの鉢かづき姫ー女子少年院哀歌』 『かななのほいさ』 『神出来』より。 『畦放』全篇 エッセイ 「地域からの発信―大阪・交野」 解説 小野十三郎・倉橋健一・杉山平一・岡本勝人 金堀則夫年譜 |

澪標 |

第31回富田砕花賞受賞 |

金堀則夫詩集『ひの石まつり』 思潮社 2020年4月1日発行 定価2500円+税 土を放り出せ もっと もっと放り出せ 地の深いくぼみ ひ形の壺 そこに 火をかぶるわたしがいる 言葉の響きにみちびかれて、物質的想像力が現代と古層を垂直につらぬく。 神話的な風土と歴史への長い探求を、陰影ゆたかに結実させた、詩23篇。 |

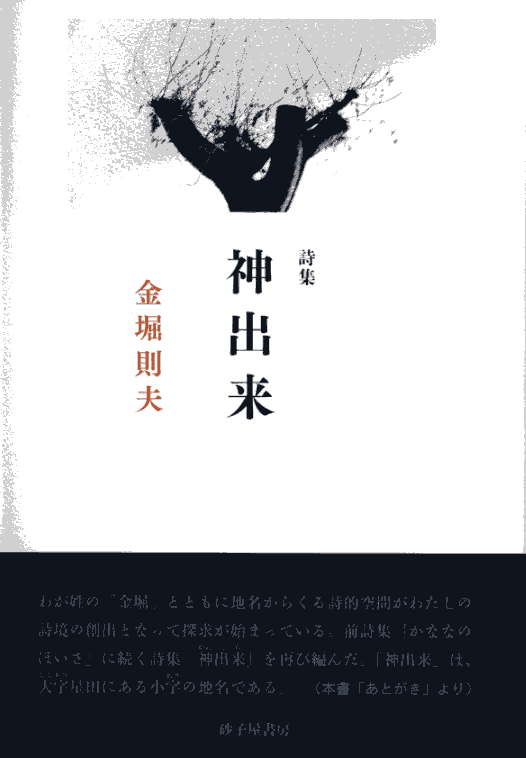

| 金堀則夫(かなほりのりお) 大阪府生まれ 立命館大学卒業 詩誌「交野が原」「石の森」主宰 日本現代詩人会会員 日本詩人クラブ会員 主な詩集 『石の宴』(交野詩話会・1979年) 『想空』(白地社・1987年) 『ひ・ひの鉢かづき姫ー女子少年院哀歌』(彼方社・1996年) 『かななのほいさ』(土曜美術社出版販売・2003年)第11回神戸ナビール文学賞受賞(2004年) 『神出来(かんでら)』(砂子屋書房・2009年) 『畦放(あはなち)』(思潮社・2013年)第47回日本詩人クラブ賞受賞(2014年) 新・日本現代詩文庫121『金堀則夫詩集』(土曜美術社出版販売・2015年) 『ひの土(ひのと)』(澪標・2017年) 『ひの石まつり』(思潮社・2020年)第31回富田砕花賞受賞 主な編著 『赤いチョーク』(交野が原発行所・1984年) 『続赤いチョーク』(漉林書房・1988年) 『続・続赤いチョーク』(交野が原発行所・1993年) 郷土史カルタ 『四條畷郷土史カルタ』(1979年) 復刻版『四條畷郷土史カルタ』(2014年) 『田原の里』(1993年) 『大東のふるさと』(1997年) 『交野・星田郷土史カルタ<ほいさ>』(2007年) |

詩集から

| 詩集『石の宴」より 石の声 |

詩集『石の宴』より 石の空 |

| 詩集「想空」より 空の壷 はいるもの すべて吸いとり 壷のなかに消えていく ひかりのはいり込んだ かこいがまるく しっかりと大気をとり込んでいる 片手をそっと入れてみると さぐり求める指先に なぜか ぼくとちがったものが ふれている とびだしてくるのは ヘビじゃない 蛇じゃない このぼくなのに 忘れちまったのか おまえをねりあげ やきあげた この手を おまえに言ったろ ひとさんにはヘビになっても このぼくには ぼくのツボになるんだと だれが くらやみのなかをぬきとって ヘビをいれたんだ さぐる手 ふれるものは ただつかみきれない あかるさのやみ 右手が 左手が 両足が 壷の口に入っていく ヘビじゃない 蛇じゃない このぼくなんだと 消えていくぼくを ひっぱり出している |

詩集「ひ・ひの鉢かづき姫」 |

| 詩集「かななのほいさ」より 豊葦原 葦の 広がる古代は 未来へ消えていった 星の輝きも宇宙へ帰っていった 星田の地に その根が生きていたことを 知っていますか 葦の根に 渇鉄鉱が出来るのを 葦の豊かさは 鉄の豊かさ 稲作の始まる 弥生は 鉄分を吸い上げる稲穂に 星が 土と水の実を結んで黄金を輝かせる 星との土塊が鉄を産んで 繋がっていた 葦の鉾を 稲の剣を 象って祈ったが 土の永遠は 酸化してしまった 葦の地方 重工業を 謳いあげ 鉄の構築が 空に聳えて 国の戦いに穂をあげた 葦の刃を突っ立てたが 空に消えてしまった 残るものは 酸化 豊葦原も 鉄穴(かなな)も 早々と未来を 無くしていった |

詩集「かななのほいさ」より 星(ほっ)さん 光の 養分を吸い取っている そんな山がある 山地の霊が 空からの 好物を蓄積している 太陽は 月は 金星、土星、火星、水星の星たちは それぞれの輝きを 金 銀 銅、鉛、鉄、錫の すきな養分を地中の魂と牽き合っている 鉱物の含む土からは シダが一面に生い茂っている 星を祀る 星田妙見宮 空と地が牽き合っていたが なぜか ここからはその鉱物が出てこない どこにもその鉱石はない 廃坑も見当たらない 謎の 星降る里 地上に星が現れた そのときから 地中の霊は 眠ってしまった かえって 巨石は 高く空と触れ合う 影向(ようこう)の塔となって 崇められた 千古の化石 山々に星は煌めいている 金の気力 巨石に駆け登り 手を伸ばし 伸ばしきって 星と牽き合う祀りが まだそこにある |

| 詩集『神出来(かんでら)』より 星鉄 |

詩集『神出来』より 乾田 |

| 詩集『畦放(あはなち)』より 鉄則 |

詩集『畦放』より 畦放 水田は一面雑草に覆われている 農作業をするものはだれもいない 米作りを放棄してしまった 米作りをしなくても 田んぼは放置できない 畦だけは受け継いでいかねばならない 畦の放棄は 神代からのおきて破り 何度も くりかえし 草を刈る 田と田の境界を侵さないように お互い 草を刈る 生えては 草を刈る 草の根は保持しなければならない 根が畦の崩れを防護している 土をのせ 土をかため 草を生やし 草を刈る 水を囲う畦を壊さないように護ってきた 計り知れない年月 幾世代がつながっている 水路を埋めてもならない 樋を壊してもならない 水のながれを わが田の畦で邪魔をしてはならない 耕作するものの畦 狭い畦は道路ではない 耕作者同士で管理する道なのだ 稲作の始まる頃から壊してはならない 守りごと やぶれば村を放り出される 田んぼでしてはならないことなど もう だれも知らない 語らない 時がきた 畦を歩くひとが 犬と散歩するひとが・・・ ここは道ではない と叫べば 若者は だれにむかって言っている ここを歩いてなにが悪い 若者よ 怒鳴ったわたしが悪かったのか 悪かったらあやまろう すまなかった もう なにも知らなくていい もう なにもかも変わってしまったのだ 農の 水田の 放置は荒らされていく 畦は注連縄(しめなわ) もう それはとりはずされ 切れてしまった 田は汚されていく 田は遺跡のように埋まっていく 有刺鉄線でも巡らし 逃げるしかない 壊した水田の雑草のなかで 鎌をもつ手は 刈っても 刈っても追いつかない 抜け出せない うらぎりもののわたしは まだここにいる |

| 詩集『ひの土』より わたし |

詩集『ひの土』より て と て |

| 詩集『ひの石まつり』より ひまつり たいまつをもって 木木に積まれた木木に たいまつの火をなげる 木が燃える 火は燃えあがる 火の中に人間でない亡き人たちがいる 人が火になって気勢をあげている おもわずわたしというひとをなげいれる わたしという生身のひとが 火になった人と火炎になって そらにむかう 燐が真っ赤になって人の霊を蘇らせる 霊力の一線がそらに牽かれていく わたしの霊は人でなく火にならないひと わたしの霊はひになれないで 燻っている わたしのひは見ることができない 聞くことのできない ことばの出せない 存在感を失ったひが火に消されていく 人間になれない妄想のひとになっていく ひまつりの亡き人とともに燃える火の中にいる 火は騒ぎ立てて 人が躍り上がる 弔う火炎の災いが浄化して消えていく 火の玉は 暗闇のそらに飛んでいく 人魂(ひとだま)の流れぼし 落下した悠久のところで祀られている 昔の隕石 そこに わたしの生身のひがたつ 人の火炎にはなれない そらとはつながらない ただ燻り 燃え尽きない ひとの火に妄想のわたしが焚かれていく 火まつりの火にやけた真っ赤な顔 わたしのひに燻った 黒い土塊にふせる |

詩集『ひの石まつり』より 鏃(やじり) 高野槙(こうやまき)の木棺から 伸展葬の人骨があらわれた 一体の骨 土にかえれずさらけだしている 胸のあたりに石の矢じりが十二本 鉄の矢じりが一本 集中して突き刺さっている 一本の鉄鏃が最初の致命傷となったか あとの止(とど)めとなったか 矢じりのなかの一本の鉄鏃 稲作づくりの手には鉄の農具 みんなで働くムラができた 矢を射られたのはムラの首長 その眼は 奥深く落ち込んでいる 暗闇の底からなにも見えない 見えないところから わたしをじっと見つめている 急に人骨は立ち上がり動き出した 千九百年前に向かって いや 明日という未来に向かって いや わたしのからだに向かって 人骨が入り込んでくる あらそいのなかの しおきが胸に集中して突き刺さっている わたしの胸にも矢じりが無数に突き刺さっている そして もう石の矢じりとはちがう 鉄砲が 爆弾が地底から 天空から わたしを攻撃する 過去からは 未来からは 逃れられない わたしのからだにある骸骨の口から なぜわたしなのだ いや わたしじゃない わたしとおなじ叫びが 人骨から聞こえてくる |