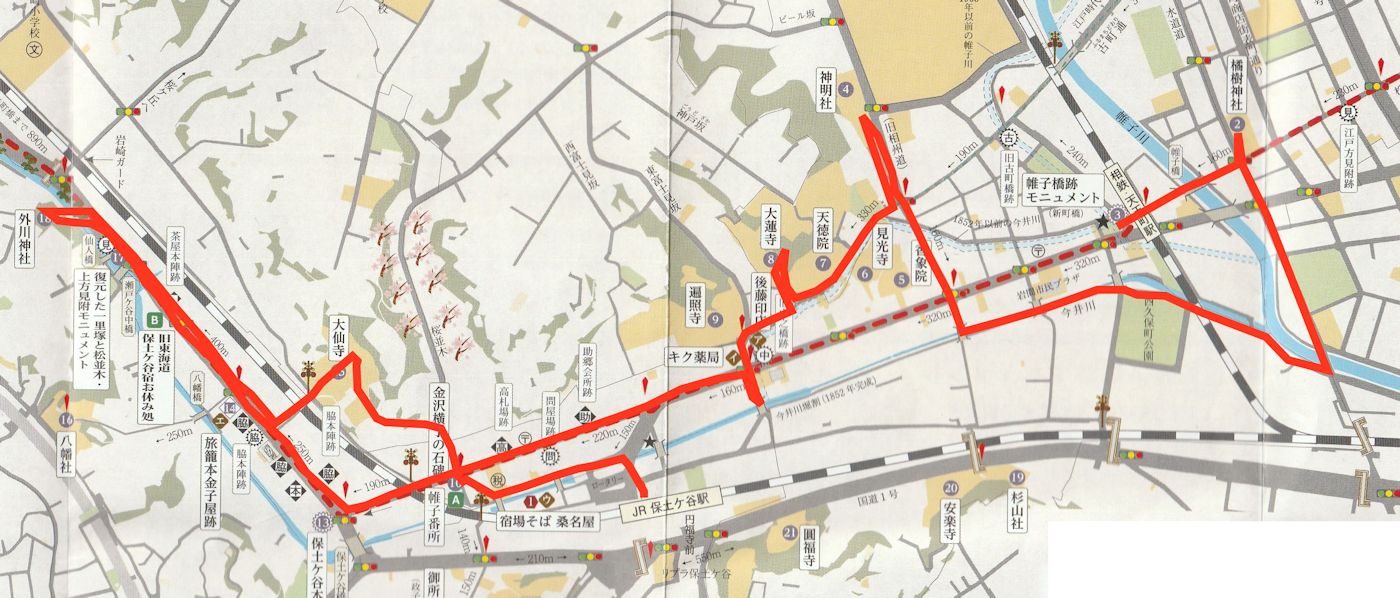

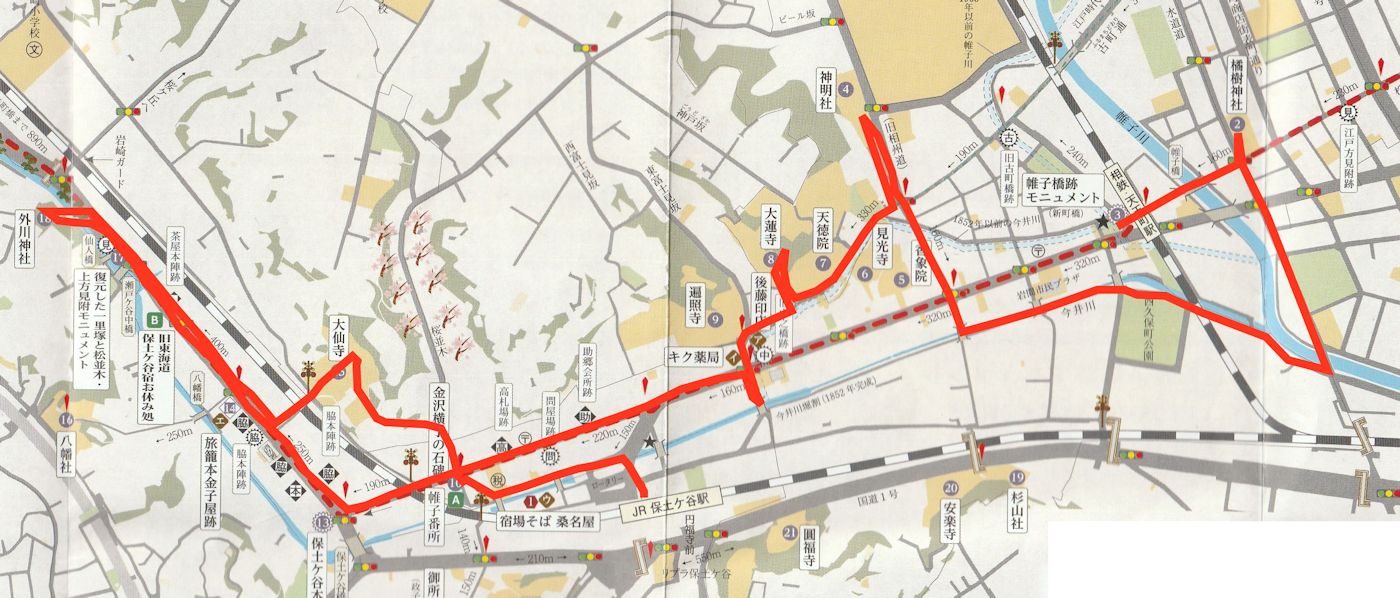

緑風荘主催の「横浜の偉人伝①苅部清兵衛」で、天王町駅から保土ヶ谷駅まで、保土ヶ谷宿の関連施設を見て廻りました。

天王町駅前から出発です。

橘樹神社に立ち寄ります。 本殿の裏手にある庚申塔のうち、真ん中にあるものが「寛文九年」の横浜市内の最古の青面金剛像だ7そうです。

水道橋から見た今井川と帷子川の合流点です。苅部清兵衛悦甫の陣頭指揮で、今井川の川筋が変更され、 帷子川にここで合流しました。

神明社にちょっと立ち寄りました。

2025年4月15日