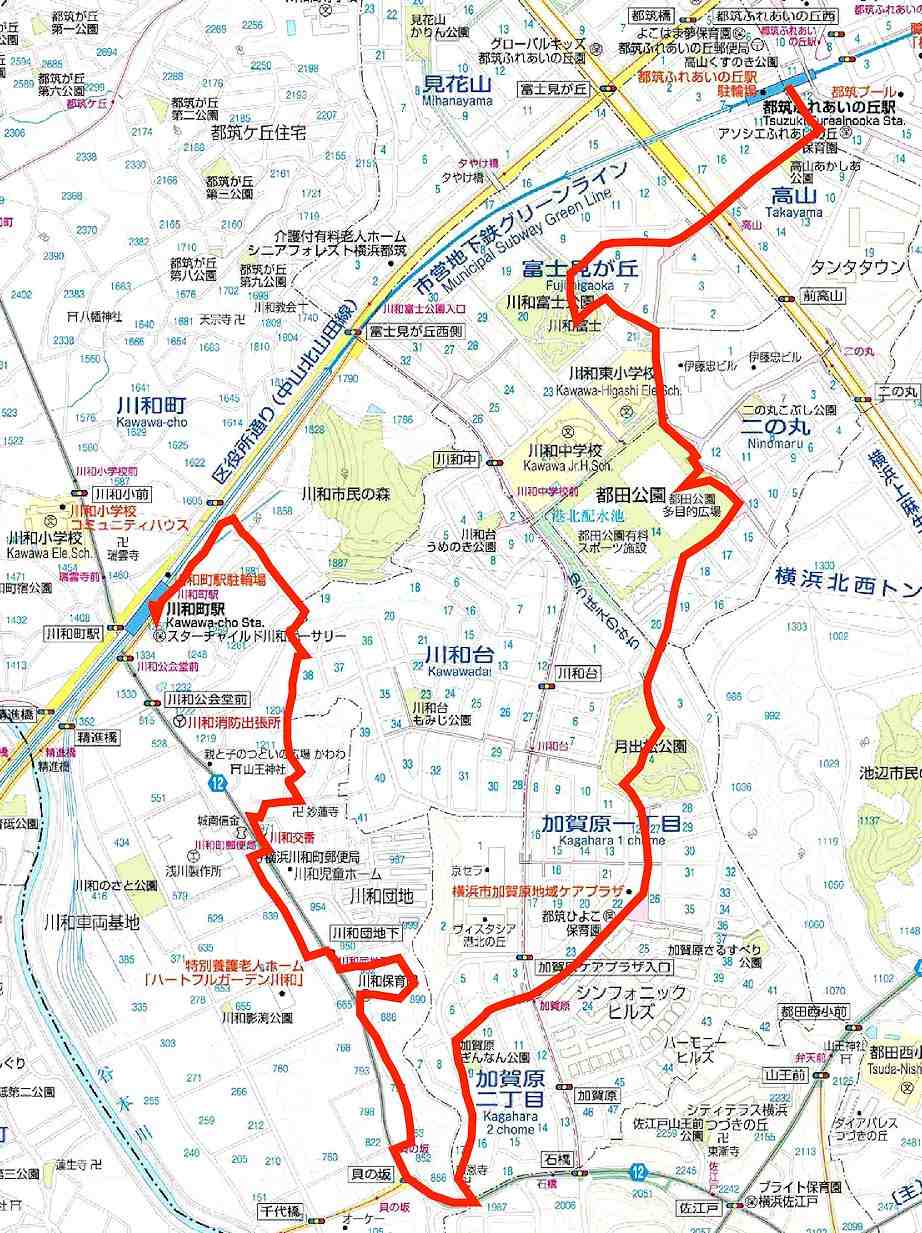

横浜シティガイド協会主催の「明治から昭和初期の川和をひも解く 非公開の中山恒三郎家見学」に参加して 都筑ふれあいの丘駅から川和町駅まで歩きました。

都筑ふれあいの丘駅から出発です。

駅前から遊歩道(自転車も含む)を歩きます。八重桜がきれいでした。

ゆうばえの道を進みます。

川和富士公園です。もともと川和村と池辺村境の争いの終結を祈念して築かれた 富士山信仰のための富士塚を、港北ニュータウン計画により、移されて造られました。遠く、ランドマークも 見渡せます。