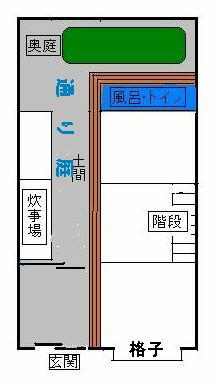

「うなぎの寝床」といわれる京の町家。間口がせまく、奥行きが長い造りが特徴です。

戸口を入ると土間があり、裏口へと細長く続きます。

表から順に店、玄関、座敷が並び奥に庭が設けられています。

炊事場は「走り庭」と呼ばれ、走り(流し)、おくどさん(かまど)、井戸があります。

中でも、おくどさんは火を使うところなので、三宝さん(布袋さん)や愛宕山のお札、

荒神松が祀られています。

最近では、昔のまま残っているお宅が少なくなり、取材撮影ができるところもなかなか見つか

りません。

りません。

私が幼い頃は、私の実家や、ご近所はもとより、友人宅も代表的な京町屋だったのですが、

建替えがすすんでいます。

建替えがすすんでいます。

|

代表的な町屋のレイアウトです。 通り庭の位置は右側にある場合もあります。 昔は、建売り住宅であってもこのような物件が販売されて いました。 通常家庭は裏口(勝手口)は無く、裏のお宅と庭で接しているような状態が多いようです。 また、2軒〜5軒程度の長屋も、ほぼ このような配置で 作られていました。 畳の大きさは京畳ですので1辺が180センチ×90センチ (一軒幅) それに加え、家具を置く場所は板敷きであらかじめ 設けられており、畳の畳数以外に家具のスペースがあった という事になります。 ですから、京町屋の四畳半の部屋は、最近の六畳部屋 (一辺に家具を置いた状態)よりもはるかに広いんです。 |

○通り庭・火袋(ひぶくろ)入り口から奥へ続く細長い土間を「通り庭」と呼び、おくどさん(かま

ど)、井戸、水屋(作りつけの食器棚)などがあります。

ど)、井戸、水屋(作りつけの食器棚)などがあります。

束(つか)と梁桁(はりげた)が化粧組され、「火袋」とよばれる吹き抜けになています。

通り庭の多くは、自転車やバイクの置き場として利用されています。

炊事場 奥は井戸 玄関からの土間 天井に煙り出しのついた火袋

○天窓 走り庭は吹き抜けになっており、煙出しの天窓が設けられている。

また採光の目的もある。

画像左 屋根の上にある小屋根が煙り出し 画像右 天窓(ガラスがはめ込まれています)

開閉はほとんどされず、主に採光

○奥庭 家の一番奥に庭が設けられている。

蔵や茶室、離れが建てられる場合もある。トイレもこの一角を使ったものが多かった。

○虫籠窓(むしこまど) 漆喰で仕上げた虫籠のような格子の窓。

家の二階壁面に通風口としてついており江戸時代のものは小さく角が丸い。また柱も丸いの

が特徴。

が特徴。

町屋は、2階が低く光を取り入れる窓が虫かごのように見えることからその名がつきました。

縦格子で土が塗り込められています。

○一文字瓦 下端のラインが真っ直ぐ一文字に揃えられている瓦。

下のラインをきっちり揃えるのは技術が必要。町並みに統一感をもたせる効果があります。

○ばったり床几(しょうぎ)商品をならべたり腰掛けたりするもの。

夜は折りたたみ朝になると広げて商品を並べた。

現存するばったり床机は、かなり少なく、また、目立たない為、見落としがちになります。

○大戸、潜り戸 大きな荷物の搬出入には大戸、夜間は潜り戸と用途により使い分けてい

たといいます。木戸が大小ある家は、当時からかなり立派な商家ですので中京区あたりに多

いようですが、やはり消えつつあります。

たといいます。木戸が大小ある家は、当時からかなり立派な商家ですので中京区あたりに多

いようですが、やはり消えつつあります。

○犬矢来(いぬやらい) 通りに面した家の外壁の足元を泥や、はねから防ぐ目的のもの。

木製・竹製・金属製素材やデザインも多種多様。

○駒寄せ 家の壁を傷つけられるのを防ぐためにある柵。

荷物を運んできた馬や牛を繋ぎとめておくものだそうです。

ですから、何らかの営業をされていた家であったという証になりjます。

○出格子 庇や軒下に突き出た床までの格子が外に出っ張っている格子。

職業によって形が異なります。一目見れば、そこの家の職業が判断できたそうです。(麩屋格

子や染屋格子など)

子や染屋格子など)

採光と風通しに優れる一方、外からは家の中が見え難い

格子部分が取り外しできる為、四条界隈の鉾町では祇園祭りのときは屏風を陳列し”屏風まつ

り”を行います。

り”を行います。

ここのお家の駒寄せは鉄製になっていました。 もともと出格子だったものを改装

され、出窓風になっています。

本来の出格子はこちらです。西陣界隈にはまだ沢山残っています。

○切子格子上から下まで通った桟と、途中で小間返しに切ってある桟とで構成された規則正

しいパターンになっています。

しいパターンになっています。

○卯建(うだつ)火災の延焼を防止する防火壁として造られたものでしたが、当時の裕福な

家は競ってこの「うだつ」を上げた立派な家を造っていた。

家は競ってこの「うだつ」を上げた立派な家を造っていた。

「うだつの上がらないヤツ」という言葉の語源で、しっかり働かないと、この「立派なうだつが作

れないぞ」という意味。

れないぞ」という意味。

現在捜査中 情報求む!

○屋根看板 商家のシンボルであり当時看板に凝る家が多く、所司代から派手な看板を禁

止する御触れが出されたほどだそうです。

止する御触れが出されたほどだそうです。

困ったことに、現在の商店街に吸収されているお店が多く、アーケードで隠れているとか、取り

外してしまったというお店が多数あります。

外してしまったというお店が多数あります。

○鍾馗(しょうき)さん 屋根の上にいる、睨みをきかせた顔の鍾馗さん。実は、魔除けの

神様です。京町屋では多くの家が祀っていましたが近年、瓦の修理などの際に取り除かれて

いるようでかなり少なくなってきました。

神様です。京町屋では多くの家が祀っていましたが近年、瓦の修理などの際に取り除かれて

いるようでかなり少なくなってきました。

しょうきさんは、唐の玄宗皇帝の夢枕に現れ、厄鬼を退散させた中国の故事にちなんだもの

という説と、向かいの家の鬼瓦から反射されてきた邪気を除くという説があります。

という説と、向かいの家の鬼瓦から反射されてきた邪気を除くという説があります。

材質は瓦と同じです。

|

|

|

|

|

|

|

|

◆◆◆ 町屋を訪ねる「公開町屋」 ◆◆◆

京町家「袋屋」(長江伊三郎商店内)京都市下京区新町仏光寺上ル船鉾町交通:地下鉄烏

丸線「四条駅」または阪急電鉄「烏丸駅」より徒歩で約5分電話:075-351-1029※予約制

丸線「四条駅」または阪急電鉄「烏丸駅」より徒歩で約5分電話:075-351-1029※予約制

紫織庵(川崎家住宅)(※市指定有形文化財)京都市中京区新町通六角上ル交通:地下鉄

烏丸線「御池駅」徒歩5分電話:075−241−0215開館:10:00〜17:00休館日:不定休・要予約

入場料:500円(中学生以上)

烏丸線「御池駅」徒歩5分電話:075−241−0215開館:10:00〜17:00休館日:不定休・要予約

入場料:500円(中学生以上)

無名舎(吉田家住宅)(※歴史的意匠建造物)京都市中京区新町通六角上ル六角町363交

通:阪急「烏丸駅」徒歩8分電話:075−221-1317開館:10:00〜18:00(不定休)入場料:1000円

(予約制)

通:阪急「烏丸駅」徒歩8分電話:075−221-1317開館:10:00〜18:00(不定休)入場料:1000円

(予約制)

キンシ正宗 堀野記念館(※国登録有形文化財)京都市中京区堺町通り二条上ル亀屋町

172交通:地下鉄烏丸線「丸太町」駅徒歩8分電話:075-223-2072休館日:毎月曜日 お盆 年

末年始開館:11:00〜21:00(記念館は17:00まで)入館料:大人 300円、学生 200円、小学生

100円但し、お食事をされる方は入館料不要です。

172交通:地下鉄烏丸線「丸太町」駅徒歩8分電話:075-223-2072休館日:毎月曜日 お盆 年

末年始開館:11:00〜21:00(記念館は17:00まで)入館料:大人 300円、学生 200円、小学生

100円但し、お食事をされる方は入館料不要です。

杉本家住宅(※京都市指定有形文化財)京都市下京区綾小路通西洞院西入ル矢田町交

通:阪急「烏丸駅」徒歩7分電話:075-344-5724

通:阪急「烏丸駅」徒歩7分電話:075-344-5724

秦家住宅(※京都市登録有形文化財)京都市下京区油小路仏光寺下ル太子山町594交通:

阪急「烏丸駅」徒歩15分・市バス「四条堀川」徒歩5分電話:075-351-2565休館日:不定休(予

約制)開館:9:30〜16:30入館料:1000円

阪急「烏丸駅」徒歩15分・市バス「四条堀川」徒歩5分電話:075-351-2565休館日:不定休(予

約制)開館:9:30〜16:30入館料:1000円

◆◆◆ 気軽「町屋カフェ」 ◆◆◆

○ぎをん小森(甘味処)東山区祇園新橋元吉町61交通:京阪四条徒歩10分電話:075-561-

0504定休日:水曜日時間:11:00〜21:00 (日曜日のみ〜20:00)※50年以上

0504定休日:水曜日時間:11:00〜21:00 (日曜日のみ〜20:00)※50年以上

○茶香房 長竹(茶房)中京区先斗町三条下ル 材木町189-8交通:阪急河原町徒歩

10分電話:075-213-4608定休日:水曜日時間:12:00〜23:00※約100年以上

10分電話:075-213-4608定休日:水曜日時間:12:00〜23:00※約100年以上

○カフェ・ド・武家屋敷 中京区壬生賀陽御所町46交通:市バス「壬生寺道」電話:075-842-

9859定休日:火・水・木曜日営業時間:11:00〜17:00※約100年 京都市指定有形文化財 ○

CAFE rumble FISH中京区小川通御池下ル東側交通:京阪四条駅徒歩10分電話:075-212-

4424定休日:水曜日時間:11:00〜23:00※80年以上

9859定休日:火・水・木曜日営業時間:11:00〜17:00※約100年 京都市指定有形文化財 ○

CAFE rumble FISH中京区小川通御池下ル東側交通:京阪四条駅徒歩10分電話:075-212-

4424定休日:水曜日時間:11:00〜23:00※80年以上

○サラサ西陣 北区紫野東藤ノ森町11-1 離楽庵1F交通:市バス「大徳寺前」電

話:075-432-5075定休日:水曜日時間:12:00〜22:00※約80年(もと銭湯)

話:075-432-5075定休日:水曜日時間:12:00〜22:00※約80年(もと銭湯)

○西陣ほんやら洞 上京区大宮通り寺之内上ル交通:市バス「堀川寺之内」電話:075-441-

8381定休日:水曜日時間:9:00〜22:00※約50年

8381定休日:水曜日時間:9:00〜22:00※約50年

◆◆◆ 町屋でごはんとお酒 ◆◆◆

○あるとれたんと 中京区堺町三条上ル東側交通:地下鉄烏丸御池駅徒歩5分電話:075-

253-3339定休日:月曜 (休日の場合は水曜休)時間:10:00〜22:00※キンシ正宗の建物

253-3339定休日:月曜 (休日の場合は水曜休)時間:10:00〜22:00※キンシ正宗の建物

○NEXUS 東山区花見小路通新橋西入ル 辰巳神社前交通:京阪四条駅徒歩7分TEL

075-551-5678定休日:不定休時間:17:00〜23:00※江戸時代

075-551-5678定休日:不定休時間:17:00〜23:00※江戸時代

○京・おばんざい百足屋 中京区新町通錦小路上ル交通:地下鉄四条駅徒歩8分 阪

急烏丸駅徒歩8分電話:075-256-7039定休日:水曜日時間:11:00〜14:00 17:00〜21:

00※約130年

急烏丸駅徒歩8分電話:075-256-7039定休日:水曜日時間:11:00〜14:00 17:00〜21:

00※約130年

○長者庵孫助(創作料理) 中京区衣棚通六角上ル交通:地下鉄御池駅徒歩5分電話:075-

223-5599定休日:日曜日時間:17:30〜22:00※約100年

223-5599定休日:日曜日時間:17:30〜22:00※約100年

○麩屋町左近太郎 中京区麩屋町通錦小路上ル交通:阪急河原町駅徒歩7分電話:075-

254-6636定休日:無休時間:17:00〜23:00 (土日祝は16:00より) BAR23:00〜25:

00

254-6636定休日:無休時間:17:00〜23:00 (土日祝は16:00より) BAR23:00〜25:

00

○セカンドハウス 中京区東洞院通蛸薬師上ル交通:阪急河原町駅徒歩5分電話:075-231-

1717(1F) 075-241-2323(2F)定休日:無休時間:10:00〜21:30(1F) 11:00〜21:00

(2F)

1717(1F) 075-241-2323(2F)定休日:無休時間:10:00〜21:30(1F) 11:00〜21:00

(2F)

○とんがら屋 下京区西木屋町通市之町248交通:阪急河原町駅徒歩5分電話:075-344-

0308定休日:不定休時間:17:00〜24:00(LO)※約80年※ホームページに特典あり

0308定休日:不定休時間:17:00〜24:00(LO)※約80年※ホームページに特典あり

|