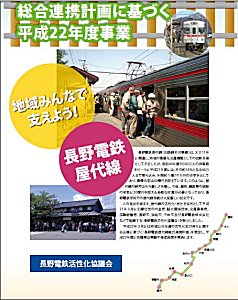

◆「長野電鉄屋代線」

◆「長野電鉄屋代線」松代など千曲川東岸の町々を結ぶ屋代線は、1922年(大正11年)に佐久志賀村出身「神津藤平」氏(佐久鉄道創立者 現在の小海線の前身)により河東鉄道が屋代 - 須坂間が開業。

彼の構想は日本海まで鉄道で結ぶのが念願であったらしい続いて木島間まで開通

1925年に木島まで延伸され、当初は蒸気機関車による運行であったが、1926年には屋代 - 須坂 - 木島間が電化される。

信州中野 - 木島間の通称木島線が廃止された2002年に、運行形態に合わせて屋代 - 須坂間を屋代線、長野−湯田中を長野線と正式に呼ぶようになる。

長野電鉄河東線(屋代―須坂)を創立後、志賀高原を開拓、彼の出身地の志賀をとり「志賀高原」と名付けた。

千曲市内を走行中の「屋代線」

◆「長野電鉄屋代線沿革」

1922年(大正11年)6月10日 河東鉄道により屋代 - 須坂間が開業。

1926年(大正15年)1月29日 河東鉄道全線電化。

1926年(大正15年)9月30日 河東鉄道が長野電気鉄道を合併し長野電鉄に社名変更。屋代 - 須坂間は河東線の一部となる。

1983年(昭和58年)10月27日 屋代 - 松代間で連動装置自動化。

1983年(昭和58年)12月14日 屋代 - 須坂間でCTC使用開始(翌年2月1日から本使用開始)

1993年(平成5年)11月1日 屋代 - 須坂間ワンマン運転開始。

2002年(平成14年)9月18日 屋代 - 須坂間を屋代線と名称変更。

【屋代線はまもなく開通90周年】

イメージ画像 「国鉄急行電車乗り入れ」戸倉駅にて

◆【国鉄電車の直通乗り入れ】

◆【国鉄電車の直通乗り入れ】昭和12年には、季節列車ではあるものの、長野駅経由湯田中、屋代駅経由湯田中の各路線に念願の国鉄客車の乗り入れが実現しました。

通年運転を開始したのは、昭和37年3月1日で、上野〜湯田中間に国鉄のディーゼル急行列車「志賀号」「丸池号」が乗り入れ、[屋代駅]でうち2両を分割併合して直接乗り入れ、1日2往復の運転を行い、昭和38年10月からは湘南色の急行電車で運転していました。

イメージ画像「貨車の輸送に使われた電気機関車」木島線にて

同様に貨物列車も昭和30年代後半の輸送の主流を占めた長野県特産のりんごの輸送として、大阪までのりんご専用貨物列車「やまさち号」も運行していましたが、長野電鉄の貨物輸送自体が昭和54年4月に取り扱いを廃止しました。

そして国鉄電車の乗り入れは、乗客の減少により昭和57年11月15日に廃止となりました。

◆「長野電鉄屋代線」が存続危機

◆「長野電鉄屋代線」が存続危機年間利用者数は48年の330万人をピークに48.5万人に激減し累積赤字は50億円を超え長野電鉄は、今後10年間に必要な投資額(車両更新や施設整備)は30億円を超えるとされ、非常に厳しい経営状況となっている。

駅は13(須坂市2駅/長野8駅/千曲市3駅)通過する3市の存続支援策を議論されている。

もっと電車に乗ってもらうにはと模索が行われている、1例として自転車の持ち込み「OK」。

この「屋代線の旅」の企画も自転車を持ち込み松代や須坂を観光計画しています。

◆「屋代線の特別企画」

◆「屋代線の特別企画」普段は屋代線には走ることのない来春引退の2000系の車両が屋代線を走った。

しなの鉄道とタイアップで上田から屋代駅まで湘南色の電車で、屋代駅から須坂経由で長野駅までの特別企画。

存続策であの手この手と打ち出す企画の一つ。

Web工房 信濃路が制作サイトをNet

<<<Home [屋代駅] >>>