5番線に到着の屋代線 開業当時のままの年代を思わせる待合室

駅舎から離れた5番線ホームに発着。

跨線橋や待合屋舎は古めかしい木造

しなの鉄道屋代駅に業務委託

近に屋代南高校があり、また松代高校に向かう高校生で朝夕は利用者が多い駅

屋代駅裏山は屋代城のあった場所

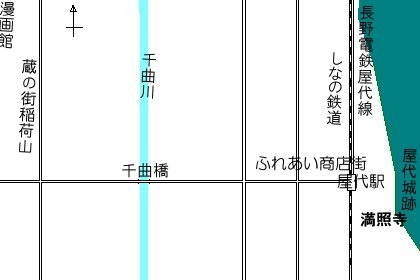

◆【ふれあい商店街】

◆【ふれあい商店街】千曲市の表玄関

屋代駅裏の屋代氏の城跡

屋代氏(村上明国の孫の家盛が分家し、地名を採って屋代を名乗ったのが始まりという。屋代満照=村上義国の孫の国衛の子満照が、屋代家を継ぐ=満照寺が居住館)が築いていた屋代城の、当時の当主屋代満照の子、屋代正国が武田氏の誘いに応じ、1552年寝返りにより武田氏に加勢、村上氏の葛尾城の落城を早めたといわれ、村上氏は越後の長尾影虎(上杉謙信)に救いを求めこの地を去る 屋代氏は、村上氏が上杉氏を頼って、越後に去った後、村上氏の支城であった千曲市上山田の荒砥城に移り、屋代城は廃城となった。

◆【満照寺】にまつわる伝説

屋代氏館跡に建つ満照寺は屋代政国による開基で、政国の祖父満照にちなんで「満照寺」とつけられた

屋代駅裏の屋代氏の城跡の西麓に、1522年に屋代政国(父満照)が建立した曹洞宗の寺に、けちな住職さんがいてコタツには火を入れずに底の赤いお椀を伏せて灰で被せ客が来れば灰を退かしあたかも炭が真っ赤に起こっているがごとく見せ寒い冬を過ごしたと言う伝説があり、地元の人はぬるいコタツや暖房のことを「満照時のこたつ」と呼んでいます。

伝説では「けちな住職さん」となっているが当時の満照寺は御天領であり、時の加賀の前田公も参勤交代のおり、立ち寄ったときの、江戸中期から後期にかけての逸話です。前田公でも御天領には馬・駕籠に乗っては入られず、夏の暑いさなか長い参道を歩かれ、お寺ににて一休み、時の和尚は百万石の殿様に、「どうぞ殿様、この炬燵にお入り下さい。」

何を血迷ったかこの暑いのに炬燵に入れとは、御天領和尚の言うこと聞かねばならぬと、半信半疑、足を炬燵に差し入れた、ところが昔の炬燵は堀炬燵でしたので、涼しく長旅の足の疲れも吹き飛び、布団を捲り灰を覗けば真っ赤な炎が見えている、よく見ると、そこには朱塗りのお椀が伏せてあり、この頓知に偉く御満悦にて江戸に向かわれた。その計らいは、江戸にて広まり、「ぬるい炬燵は信州信濃の満照寺」として世間に紹介されたと言います。

◆【長電テクニカルサービス】

かつて国鉄の乗り入れを行っていたが廃止により外部からの車両を運び込むには長野駅は地下に移り不可能となり屋代駅が唯一の場所となっている。

駅構内の「しなの鉄道」と「長野電鉄」の車両整備や点検を受け持っている「長電テクニカルサービス」工場内を通してつながっている。

小田急から購入の「湯けむり号」も「しなの鉄道」に乗り入れしている「JR貨物」がこの工場に運び入れ須坂の車両基地へと転送している。

23年春に長野線に運行の特急スノーモンキー用車両がJR成田エクスプレスで活躍した車両が12月24日屋代駅に到着、工場で整備後長野線で活躍。

23年春に長野線に運行の特急スノーモンキー用車両がJR成田エクスプレスで活躍した車両が12月24日屋代駅に到着、工場で整備後長野線で活躍。屋代線廃線になれば車両の運び込みはどこから行うだろうか?

◆[屋代駅周辺]

★[千曲市内散策] こちらをクリック

★[蔵の街稲荷山] こちらをクリック

★[千曲市ふるさと漫画館] こちらをクリック

<<<[沿革] [東屋代駅] >>>