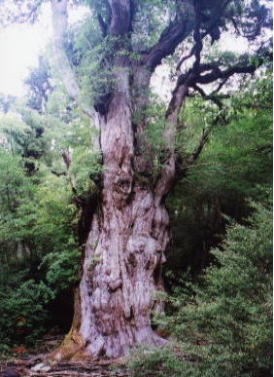

縄文杉

昭和41年に発見され、広く知られるようになる

確認されている日本の杉としては一番太い

樹高 25、3m

胸高周囲 16、4m(直径5、1m)

根周り 43m

樹齢 7200年と言われているが、

いろいろな説がある

江戸時代、年貢として米の代わりに平木を納めて

いた。当時は巨大な屋久杉を搬出する手段がなく、

伐ったその場で平木に加工して背負って運んだ。

平木を作るには、まっすぐのびたスギが選ばれた。

この縄文杉は形が悪かったため伐採されなかったのではないかと言われている。

伐採されたが平木に加工されず、そのまま放置された

スギや切り株は土埋木と呼ばれ、樹脂の豊富な屋久杉は腐ることなく、現在は屋久杉工芸品として貴重な

資源になっている。

有名になり登山者が多くなったことにより、

根元まで近づくため下草が荒らされ、加えて多雨の

ため土が洗い流され根が露出し、赤みを帯びていた

木肌は灰色に変わり、生育が危ぶまれた。

その後土を盛ったり、人を近づけないように柵を

設けたが効果がなく、平成8年に木造の展望台が

完成した。

樹齢1000年以上のものを屋久杉、それ以下を

小杉と呼ぶ。花岡岩地帯では養分が少ないため

成長が遅く、年輪が密な硬いスギで、普通のスギ

の6倍も樹脂を多く含み、その防腐効果が長寿と

巨木化を可能にしているといわれている。

圧倒的な存在感がある。

何千年も台風に直撃され、冬は雪が積もり、

厳しい自然の中で生きている縄文杉に

会えてよかった〜♪と思った。