第166回

ハードディスクリムーバブル外付けケース

オウルテック

OWL-EDR35/U3

(2013年5月8日購入・2017年1月15日著)

ロードテスト第161回で外付けのリムーバブルハードディスクケースであるロジテック「LHR-DS04EU3」を購入した。しかし、購入してそれほど経っていないにもかかわらず、今回同様の製品を購入することとなってしまった。実は、「LHR-DS04EU3」を誤って床に落としてしまい、その影響でファンの音がおかしくなってしまった。そこで、分解しファンを交換しようとしたのだが、「LHR-DS04EU3」を上下のパーツに開いた瞬間、中からねじが飛び出し、その影響で他のパーツも外れ、元に戻せなくなってしまったのだ。勿体ないが、もう一度購入することとした。

しかし、同じ「LHR-DS04EU3」を買うのも面白くない。「LHR-DS04EU3」は便利だったが、SerialATA接続時の転送速度や、ハードディスクの取り付け、取り外しにやや安っぽさを感じるなど、完璧な製品というわけでは無かった。そこで別の製品を購入してみることとした。ここで再度説明しておくと、我が家では使用しているハードディスクの台数が多く、データ量もかなりのものであるため、バックアップもハードディスクを使用する状況となっている。とは言え外付けハードディスクを何台も置いておくのは大変なので、内蔵ハードディスクをいくつも購入し、それを保管ケースに入れて置いている。そして、バックアップ時だけUSB接続して使っているのである。そのため、外付けハードディスクケースの様な製品だが、前面からハードディスクをスロットイン方式で簡単に出し入れできる、「リムーバブルハードディスクケース」が必要なのである。しかし、外付けのリムーバブルハードディスクケースはそう多くない。前回購入したロジテックの「LHR-DS04EU3」以外に見つけたのがオウルテックの「OWL-EDR35/U3」である。ヨドバシカメラマルチメディア梅田で3,880円(10%ポイント還元)であった。

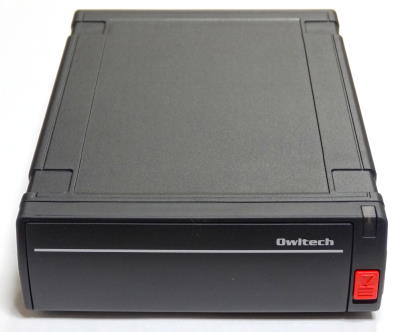

それでは、早速「OWL-EDR35/U3」を見ていこう。本体はつや消しのブラックで、落ち着いた印象だ。大きさも130×193×42mmで一般的な外付けハードディスクケースと同じくらいのサイズだ。重量が300gなので、ハードディスクを内蔵していないときは思いの外軽くて驚く。ちなみにこれまで使っていた「LHR-DS04EU3」が134×192.6×46mmで350gだから、微妙に小さくなって、少し軽くなっているが、感覚的にはほぼ同等サイズだ。本体の底面から側面にかけて大きめのゴム足が取り付けられており、設置したときはしっかりとしている印象だ。防振や防音にもある程度の効果がありそうだ。面白いのは、そのゴム足がはまりそうな溝が天板につけられていることだ。つまり、重ねて使用することが想定されており、その際にずれることが無くしっかり重ねられるようになっている。

前面がカバーになっており開けられるのはリムーバブルハードディスクなので当然と言える。右側に赤いスライドスイッチがあるのが非常に目立つ。これが「フロントパネル開レバー」である。その上には「パワー兼アクセスLED」が内蔵されている。

背面には電源コネクタとUSB3.0端子に加えて4cmファンが内蔵されている。これによりハードディスクを冷却できるのは安心と言える。4cmファンというと非常に小さく、風量を得るためには高速回転をし、ノイズが大きいという心配があるが、本体の高さが46mmしかないためこれでもぎりぎりである。あるのと無いのとでは長時間駆動時の安心感が違うので、非常にうれしい点だ。また、左側にはスイッチがあり「ON」「OFF」「AUTO」を切り替えられる。電源スイッチで手動でのオン/オフに加えて、パソコンの電源に連動する「AUTO」が選べる。

|

| 「OWL-EDR35/U3」のパッケージである。3ステップでハードディスクがセットできることがメインで書かれている。 |

|

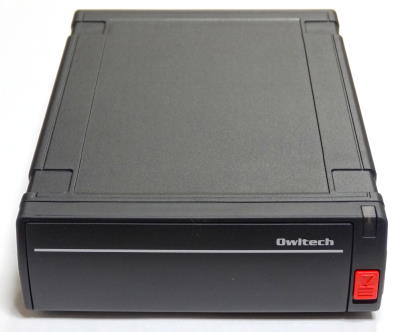

| 「OWL-EDR35/U3」本体である。落ち着いた印象のつや消しブラックで、サイズも特に大きいと言うことは無い。 |

|

| 「OWL-EDR35/U3」を前面から見たところである。前面は大きなカバーとなっており、その右に「フロントパネル開レバー」がある。その上には「パワー兼アクセスLED」が内蔵されている。 |

|

| 「OWL-EDR35/U3」の外面である。電源コネクタやUSB3.0端子に加えて冷却ファンが内蔵されていることが分かる。また、電源スイッチも背面にある。 |

|

| 「OWL-EDR35/U3」の上面である。フラットな感じだが、4カ所のへこみがあるのは、「OWL-EDR35/U3」を重ねて置いた際に、ゴム脚がはまりズレないようにするためである。 |

| 「OWL-EDR35/U3」にハードディスクを入れる |

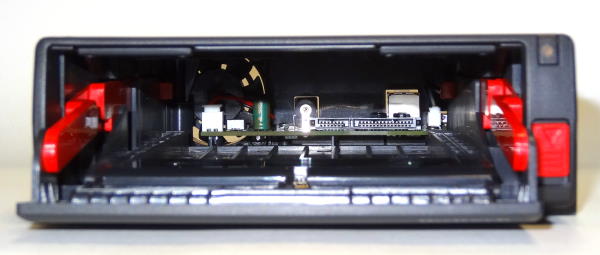

実際に使ってみる。まずは、ハードディスクを挿し込む事になる。まずは「フロントパネル開レバー」を下にスライドさせて、前面のパネルを開ける。手前に倒れるように開く。中を見ると当然ながらハードディスクを内蔵するための空間が広がっており、背面のファンまで見える状態だ。ここにハードディスクを挿し込んでいく。この挿し込む時のスムーズさが製品によって大きな差があるが、まあまあと言ったところだ。デスクトップパソコンで使用した「二代目 技あり!楽ラック(CWRS2-BK)」ではハードディスクは軽い力で押すだけで、どこにも引っかかることも無くスーッとスムーズに入っていった。一方、これまで使っていた「LHR-DS04EU3」ではガタガタと内部に当たりながら入っていくようで、ハードディスクを掴んで挿し込み方向をコントロールしながらでないと、ハードディスクの基板などを破損しそうな怖さがあった。「OWL-EDR35/U3」はその中間で、「二代目 技あり!楽ラック(CWRS2-BK)」ほどスムーズではないものの、内部に当たって怖いと言うほどでは無く、ある程度の力でスムーズに挿し込める。十分合格点と言えるだろう。ハードディスクが完全に収まるところまで挿し込む。軽い力で挿し込めるので、奥で何かに当たったような感じを受ける所まで挿し込む。そして、前面カバーを閉じていくとそれと共にハードディスクが押し込まれ、内部のSerialATAコネクタにはまる感触がある。ここは、それほど堅くなく、またフタも最後までしめればカチャッとロックがかかるので、ハードディスクが飛び出てしまうような心配はなさそうだ。

|

| 「OWL-EDR35/U3」の「フロントパネル開レバー」を下にスライドさせると、フロントパネルが前に倒れて開く。 |

|

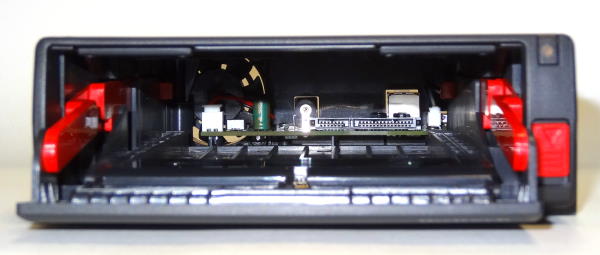

| 「OWL-EDR35/U3」のフロントパネルを開いた状態で中を見ると、ハードディスクを挿し込めるように大きな空間となっている。SerialATAコネクタや背面の冷却ファンが見えるほか、フロントパネルにつながった赤いアームが、左右のフチを通って背面まで伸びている。 |

|

| 「OWL-EDR35/U3」にハードディスクを挿し込んでいる所である。比較的スムーズに挿し込むことができる。 |

|

| ハードディスクは力を込めなくても、写真のように完全に収まった状態まで挿し込める。あとはフロントパネルを閉めると、その際にハードディスクがさらに奥まで押し込まれSerialATAコネクタに挿し込まれる。 |

逆に取り出すときは、前面の「フロントパネル開レバー」を下にスライドさせる。すると、前面カバーが少しだけ開くのでそこに手をかけて、手前に開く。カバーの左右からアームがハードディスクの後方まで伸びているため、カバーを開くとアームが引っ張られ、ハードディスクを手前に押し出してくれるという訳である。あとは出てきたハードディスクを抜くだけである。これまで使っていた「LHR-DS04EU3」はバネで常に飛び出ようとする力をレバーでロックしており、レバーをスライドしてロックを外すとバネの力で飛び出していた。今回は、前面パネルを開ける力でハードディスクを引っ張るイメージだ。ただハードディスクを引っ張るだけで無く、SerialATAコネクタから抜かなくてはいけないので、結構堅い。左右のアームや、アームと前面パネルのジョイント部がプラスチック製で薄いため弱く見え、また引っ張る前面パネルも薄いため、強い力で前面パネルを開けようとすると、前面パネルやアームが破損しそうな怖さがあった。しかし意外と強度があり、何回か使っているうちに、慣れてきてスムーズに取り出せるようになった。「LHR-DS04EU3」ではバネが強すぎるのか、ハードディスクが勢いよく飛び出し過ぎたし、その際に手に当たりそうで怖かった事を考えると、「OWL-EDR35/U3」の方が優しい感じだ。また前面パネルを開けるのとハードディスクの取り出しが同時に行えるため手間も無い。

それではパソコンに接続してみよう。付属のACアダプタは、プラグ部分にACアダプタがあるタイプで、サイズもそれなりに大きい、昔ながらのタイプだ。そのため電源タップの形状によっては使いにくい場合もあるだろう。また、ケーブルが短めなのも気になった。USB3.0ケーブルも付属しているので、パソコンと接続する。後は背面の電源スイッチを「ON」か「AUTO」にすれば電源が入る。標準ドライバで動作するため、パソコンに接続して少し待てば自動的にドライバが組み込まれ使えるようになった。物理的な電源スイッチがあるのは非常に便利だ。「LHR-DS04EU3」では電源ボタンはあったものの、スイッチではなくボタンであったため、パソコンに接続すると電源が強制的にオンになってしまっていた。結局一度認識されてから、取り外しの作業を行って電源を切るしか無い。しかも、パソコンを再起動したり、一度シャットダウンし、再度起動した際には再び電源が入ってしまうのである。接続していても使うときだけ電源を入れたい場合も多いしだけに不便だった。その点「OWL-EDR35/U3」は、「ON」と「OFF」が物理スイッチで存在するため、「OFF」にしておけば接続しても電源は入らない。さらに自動で電源がオン/オフする方が良い場合には「AUTO」の選択肢も有り、様々な使い方に対応できそうだ。

ファンの音はそれほど気にならない。4cmファンと言うことで、回転数が高く騒音レベルが高いことが懸念されたが、静かな部屋では風切り音が聞こえる程度である。回転数制御は無いが、最高速でも問題ないと言える。ただ、ファンサイズは小さいので風量はそれほど大きくなく、手をかざすと、風をかすかに感じる程度だ。ハードディスク1台を冷却するのには十分と言えるだろう。

|

| 「OWL-EDR35/U3」の電源を入れると「パワー兼アクセスLED」が青く光る。光は強すぎず弱すぎず適度な感じだ。 |

|

| ACアダプタとUSB3.0ケーブルが付属する。ACアダプタはアダプタ部が大きくケーブルが短いのが気になった。 |

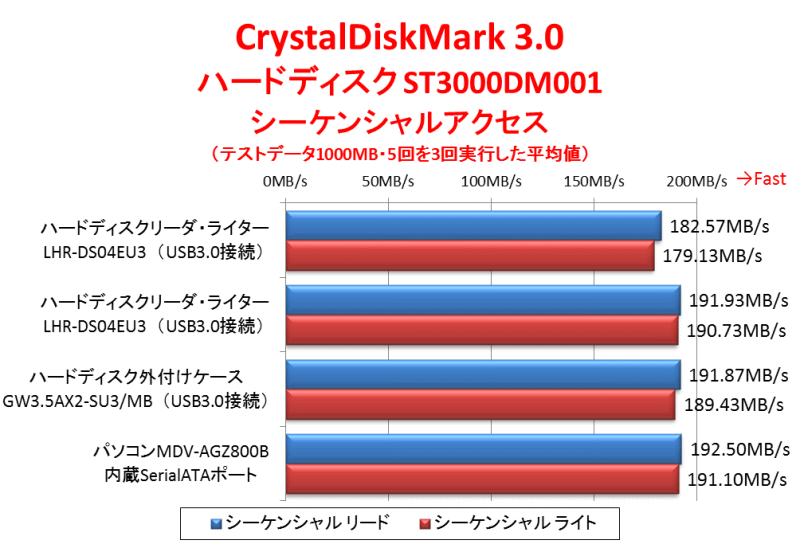

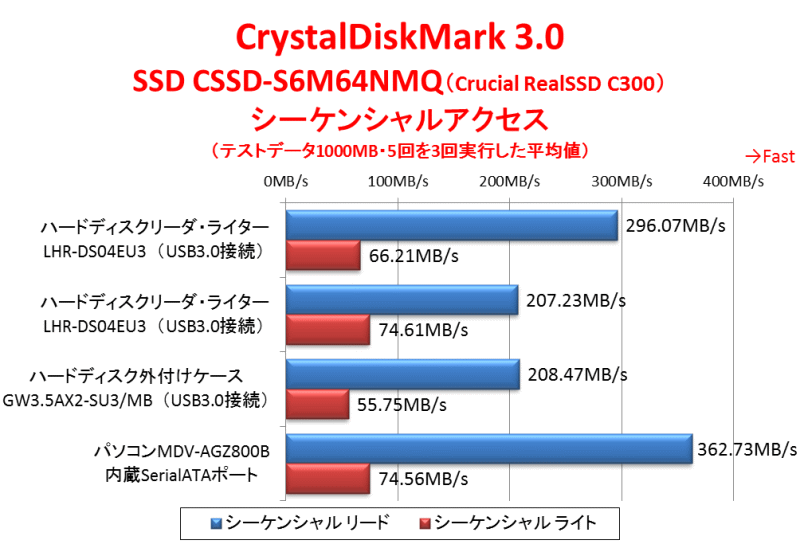

「OWL-EDR35/U3」は手軽に外付け化できる事が分かったが、速度が遅いと使い勝手は悪くなる。そこで、ベンチマークテストを使用して、「OWL-EDR35/U3」の速度をテストしてみよう。テストは「OWL-EDR35/U3」に加えて、玄人志向のUSB3.0対応ハードディスクケース「GW3.5AX2-SU3/MB」に内蔵した場合と、パソコンに直接内蔵しSerialATA接続した場合の3通りで計測している。いずれも、接続したパソコンは、マウスコンピュータの「MDV-AGZ8000B」で、CPUがCore i7-3770K(3.50GHz・TuboBoost時3.90GHz・4コア8スレッド)、メモリが8GB、OSがWindows 7 Premiumとなる。USB3.0接続は標準搭載のUSB3.0ポート、SerialATA接続はマザーボード上のSerialATA 6Gbpsポートに接続している。テストに使用したドライブは、Seagateのハードディスク「ST3000DM001」とCFDのSSD「CSSD-S6M64NMQ」の2台である。SSDは2.5インチサイズであるため、本来は「OWL-EDR35/U3」には挿し込めないが、センチュリーの「裸族のインナー(CRIN2535)」を使用して3.5インチハードディスクサイズにすることで、挿し込めるようにしている。Seagateの「ST3000DM001」は3TBのハードディスクで、1TBプラッタで7200回転と現時点で非常に高スペックなハードディスクであり、一般向けとしてはかなり高い性能を示す。ただ、それでも200MB/s前後であるため、より高速なドライブとして、SSDでもテストしている。この「CSSD-S6M64NMQ」はCrucialの「RealSSD C300」という、大人気だったSSDのOEM品で、製品は同じ物だ。SerialATA3.0(6Gbps)に対応しており、読み込み速度は300MB/sを超える。ただ64GBと容量が少ない製品である事から、書き込み速度が遅いため、ハードディスクも同時にテストしているという訳である。

|