(2)国会

<国会の地位と構成>

41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

1 地位

(1) 「国権の最高機関である」とは、国政の中心であるということ。

例外 ・違憲立法審査(81 裁判所)

・衆議院の優越(54 内閣)

・国会単独立法の例外

【発展】国会単独立法の例外

国会の議決だけでは法律を作れないこと。地方自治特別法(一地方団体(地方自治体)のみに適用される法律)は、住民投票においてその地域の住民の過半数の同意が必要とされる(86条 レファレンダム)。憲法改正も過半数の同意が必要である(96条)。

【課題】日本国憲法は、硬性(こうせい)憲法といって、改正手続きのきびしい憲法です。日本国憲法第96条をもとに、憲法改正についてまとめてみましょう。

(2) 国の唯一の立法機関

例外 ・両院の議員規則制定権(58(2))

・最高裁判所の規則制定権(77(1))

・内閣の政令(73(6))

・地方公共団体(地方自治体)の条例制定権

・地方自治特別法 憲法改正

2 構成

(1) 二院制(両院制)

42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

明治憲法下では、衆議院と貴族院の二院制であった。貴族院は、選挙がなく、皇族・華族・勅撰議員・多額納税者が天皇に任命されて構成され、衆議院とほぼ対等の権限をもった。

【課題】衆議院と参議院の議員定数や選挙方法のちがいを調べてまとめよう。

(2)両院の性格

衆議院=数の代表(国民の意思を直接反映している)

参議院=理の代表(専門的立場から審議)

【考察】衆議院が参議院より「国民の意思を直接反映している」と言えるのはなぜだろう? これは、衆議院の優越がみとめられている理由でもあります。

(3)議院特権 日本国憲法題50・51条は議員特権と言われるものである。

50条 両議院の議員は、法律の定める場合をのぞいては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。(不逮捕特権)

51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論または採決について、院外で責任を問はれない。(免責特権)

【考察】議員特権は、どのような目的でみとめられているのだろうか。

<国会の運営と権限>

1 ひらかれる国会の種類

(1)

常会(通常国会)

毎年1月に召集され、会期は150日。予算の審議が中心であることから、予算国会とも呼ばれる。

52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

(2)

臨時会(臨時国会)

臨時に召集され、会期不定。内閣が必要と認めたとき、いずれかの議院の4分の1以上の要求があったときに召集。

53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求が有れば、内閣はその召集を決定しなければならない。

(3)

特別会(特別国会)

内閣総理大臣の指名を行う。

衆議院の解散−40日以内→総選挙−30日以内→特別会

54条(1) 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

(4)

緊急集会

衆議院の解散中、参議院だけで行う。

54条(2) 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

54条(3) 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後四十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

2 委員会制度

本会議ではできない細かくて専門的なことを審議する。専門家を招き、公聴会(こうちょうかい)を開く。

常任委員会(衆議院18 参議院16)と必要に応じて設置される特別委員会がある。議院はいずれかの委員会に所属することになっている。予算委員会はその中でもいちばん大きく、衆議院議員50名と参議院議員40名からなり、審議の中心である。公開を原則としないが、報道関係は例外である。

【考察】委員会制度の長所と短所を考えてみよう。

3 議事手続き

(1)定足数

会議の成立に必要な最小限の人数。委員会では総委員の2分の1以上。本会議では、総議員の3分の1以上。

(2)議決 原則として、過半数の多数決。

★特別多数決

総議員の3分の2以上 憲法改正の発議(96(1))

出席議員の3分の2以上 議員の資格訴訟(55)

秘密会(57(1))

議員の除名(58(2))

法律案の再可決(59(2))

総議員の4分の1以上 臨時会(53)

出席議員の5分の1以上 評決の会議録記載(57(3)) |

(3)一時不再議の原則

一度議決された議案は、その会期中議決することはない。

1 国会の権限

(1)立法権(41)

(2)予算・財政に関する議決、条約の承認、弾劾裁判権(64)、内閣総理大臣の指名(67)、憲法改正の発議(96)

(3)法律案の提出権

衆議院では20名以上、参議院では10名以上の議員が必要。ただし、予算をともなう場合は、衆議院では50名以上、参議院では20名以上。

なお、慣例的に内閣も法律案を提出でき、行政機能が拡大した現在では内閣提出のものが多い上、内閣の政令など行政府も一部立法権をもつから、「国会の制定する法律は行政の大綱を定めるだけ」という法律の委任の傾向が強くなっている。(委任立法)

【考察】委任立法の問題点を考えてみよう。

(4)国政調査権

62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、承認の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

(5)内閣不信任決議権(69衆議院のみ 参議院は強制力のない問責決議権をもつ)

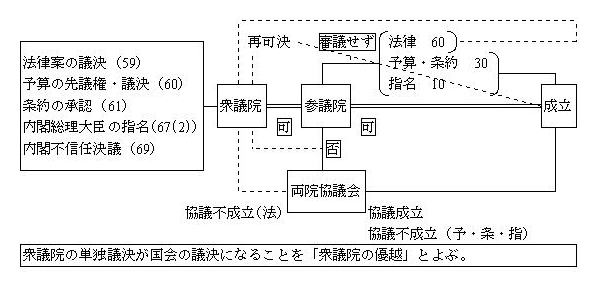

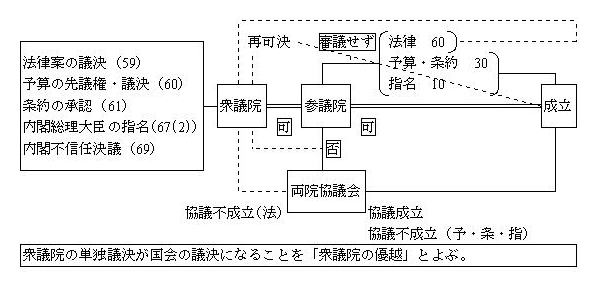

<衆議院の優越>

※両院協議会

※両院協議会

衆議院で可決した議案を参議院が否決した場合、それぞれから委員を10名選出し、協議する。

(1)法律案の議決(59)

参議院が 否決、あるいは修正可決したものに衆議院の同意が得られない。

60日以内に審議をしない。

場合、両院協議会を開くか、衆議院で3分の2以上の賛成で再可決すれば成立。

(2)予算の先議権・議決(60) 条約の承認(61)

予算は、先に衆議院に提出しなければならない。

参議院が 否決→両院協議会 協議不成立

30日以内に審議をしない。

場合、衆議院の議決が国会の議決となる(自然成立)。

(3)内閣総理大臣の指名(67(2))

参議院が 異なった議決をし、両院協議会において協議不成立。

10日以内に審議をしない。

場合、衆議院の議決が国会の議決となる(自然成立)。