| 栢 山 田 植 歌 |

|

|

前ページよりの続き

| 栢 山 田 植 歌 |

|

|

| 大正 昭和初期のころこの栢山一帯では 6月中旬に田植えが行われていました |

| この田植え歌はいつのころからか毎年の田植えの際に 農家の女性たちが |

| 田植えの調子を取るために歌ったものです 農作業の様子や 鶴 亀などめでたい |

| 動物が 詠み込まれており 豊作への祈りが込められています |

| 箱根馬子唄 長持唄 |

|

|

| 箱根馬子唄 | 東海道の難所 箱根八里を上り下りする馬子たちが 商売道具の馬に | |

| 客を乗せて 客サービスと気晴らしに得意ののどで歌ったものだと | ||

| いわれています | ||

| 箱根長持唄 | 参勤交代の大名行列の後尾で 長持ちをかつぐ人足が | |

| この長持ち歌を歌って 新たな気力を養ったと言われています | ||

| 小田原山王原大漁木遣唄 |

|

|

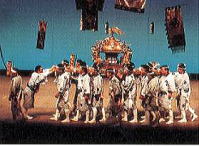

| 大漁木遣り唄(たいりょうきやりうた)は 相模湾一帯の漁民に古くから歌われていました |

| 漁業に従事するときの仕事唄と婚礼 神社祭礼時の儀式唄をかねている例として |

| 全国的にもめずらしいものです 現在山王原地区では 山王原の祭礼で歌われています |

| 昭和55年8月『山王原大漁木遣唄保存会』と改名し一段の継承に努めています |

| 小 田 原 囃 子 |

| 保存会名 | 小田原囃子多古保存会 | |

| 昭和35年 | 小田原囃子多古保存会結成 | |

| 昭和44年 | 県指定無形民俗文化財 | |

| 昭和52年 | かながわの民俗芸能50選 |

|

|

| 多古の白山神社に伝わる小田原囃子は 江戸葛西囃子系統のもので | |

| 江戸と文化の交流が盛んだった小田原には 早くから伝わっていたようです | |

| 当時寺町にあった歌舞伎小屋 『桐座』 の囃方から多古の若者が習い覚えたと | |

| 言われています |

| 小田原囃子については 次ページで詳しく解説してございます |