『自然休戦期の憂鬱』

夏。

世間では、何故か幻獣の出現しないこの時期を『自然休戦期』と呼ぶ。

それまで、人類の敵である異形の怪物たちと死闘を繰り広げていた学兵た

ちも、この時ばかりは年頃の少年少女たちに戻って、束の間の夏休みを満

喫していた。

が。

■エピソード・1■

『納涼・フロム・鹿児島』

「……暑いですねぇ」

書類の束を片手に、5121小隊隊長善行忠孝は、照りつける真夏の太陽の下を、

とぼとぼと歩いていた。

休戦期とは言っても、管理職に就く彼にはあまり休みがない。

他の部下たちが、指定された登校日や当番の日に学校に訪れるだけで良いのに

対して、休戦期に入っても、彼の忙しさはそれほど変わらないのだ。

「──まあ、それでも戦闘がないだけよしとしておきましょうか」

誰にでもなく愚痴を零しながら、善行は歩を進めると、校舎の渡り廊下から

プレハブ前に移動した。

ポケットから出したハンカチで汗を拭うと、小隊長室の前に立つ。

「…おや?」

てっきり施錠されていると思っていた小隊長室の鍵が、開いているのに気付

いて、善行は小首を傾げた。

「加藤さんでも来ているのでしょうか」

通常、同じ部屋で仕事をする事務官の名前を呟きながら、善行がドアを開け

てみると、そこには。

「………」

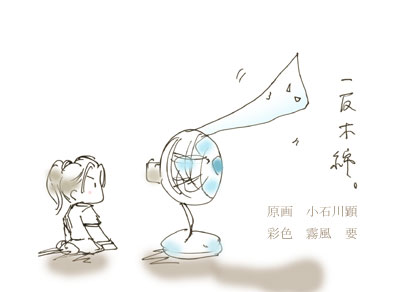

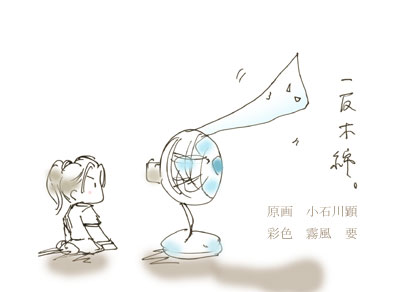

小隊長特権の備品である扇風機が、カタカタと古めかしい音を上げながら、

部屋に生暖かい風を送っていた。

それだけではない。よく見ると、扇風機の両脇に、何やら白い異質なものが、

風に煽られてゆらゆらと揺れている。

「善行か。休日出勤、ご苦労様だな」

呆気に取られていた善行の耳に、嫌というほど凛々しい少女の声が届いた。

顔を上げると、小隊の夏服に身を包んだ舞が、マジックとトイレットペー

パーを手に微笑んでいた。

「……何なんですか。これは」

キリキリと痛み出した胃を抑えながら、善行は、出来るだけ穏やかな声で彼

女の傍にある扇風機を指す。

吹き流しかと思った白い物体は、細長く切られたトイレットペーパーであった。

よく見ると、ペーパーの先端部分に、おそらく舞がマジックで描いたと思われ

る、小さな目と手が付いていた。

「ここの扇風機には、『吹き流し』が付いていなかったろう」

「だから、何だってその吹き流しが『一反木綿』なんですか」

「似ておらぬか?」

九州は鹿児島出身の、超メジャーな妖怪姿の吹き流しに、善行は表情を歪める。

「私としては、郷土色豊かな納涼グッズを目指したつもりだったのだが」

「だったら、せめて熊本出身の妖怪にでもなさい。『油すまし』とか」

「油すましでは、吹き流しにならぬではないか」

心外そうな声を上げる舞に、善行は肩を落としながら自分のデスクに腰掛けた。

胃の痛みに加えて、心なしかこめかみの辺りもズキズキしてくる。

「……とにかく。そのマジックは、ここのものですね。返して下さい。トイレ

ットペーパーも、後で女子トイレに戻しておくように」

事務的に告げながら、善行は机上にファイルを広げた。

扇風機がこちらに向く度に、「涼風ですば〜い」と、一反木綿が善行の前を

ちらつくような幻想を覚えたが、

『しっかりしろ、善行。暑さで少々参っているだけだ。お前の幻視技能は、大

したことないだろう』

と、必死に心の中で言い聞かせる。

「……顔色が悪いな」

「誰のせいですか、誰の。それよりも、この馬鹿げた納涼グッズとやらを、ど

うにかしていただけませんか」

「休戦期の間だけなのだから、良いではないか。吹き流しの涼しさに加えて、

地元密着型の妖怪の怖さも手伝って、効果倍増だぞ」

『ンなわけねぇだろ、この釘バットバカ一代』という暴言が、喉まで出掛か

ったが、善行はどうにか堪えると、鞄の中から水筒を取り出し、カップに

冷えたお茶を入れる。

ひと口飲もうとした所で、物欲しそうにこちらを見つめてきた舞に気付くと、

もうひとつのカップにお茶を注いで、彼女に手渡してやる。

ニコニコと嬉しそうに微笑みながら、お茶を飲む姿に、善行は、一瞬だけ目

を奪われそうになったが、

「こんな子供じみた吹き流しで怖がる人間など、ここには誰もいませんよ」

身体に入ってきた水分に、幾らか落ち着きを取り戻したのか、軽く息を吐き

ながら、口元を綻ばせた。

「───そうか?私は、確実に怖がっている人間を知っているが」

「は?」

そう言って、舞が指を突きつけた先には。

「だーかーらー!ただの吹き流しだろうが!お前、陳情に来たんじゃないのかよ!?」

「……」

扇風機と共に揺れている『一反木綿』を、真夏でも元気な同僚の影に

隠れて、僅かに身体を震わせながら窺っている、『寡黙で屈強だが、お化

けが苦手な精霊戦士』の姿があった。

■エピソード・2■『真夏の羅部呼女(らぶこめ)』に続く

>>BACK

>>第2話に続く