Alpha-Lord Episode 0.0

黒い胎動

前編

十人ほどの子供に囲まれて、若い男が絵を描いていた。

「ねえ、次は戦艦を描いてよ」

「えーっ、次はあたしの顔かいてもらうのぉ」

「はいはいはい、順番だよ順番。ちゃんとみんなの分は描いてあげるから…」

保母…もとい保育士のやっていることのようでもあるが、明らかにそうではない。画家にも見えなかった。何しろ彼は軍服をきているのだから。軍帽は子供の一人にかぶせてあるが、それは確かにアストラント国民主権国家連合平和戦略軍の制服だった。保育士や画家に、軍服はちょっと似合わない。従軍画家、という職業も絶えて久しい。階級章は少尉、この他に機動兵器のパイロットであることを示す「翼」の徽章を胸につけている。更にその反対側にはネームプレート。カイス=サファールとなっていた。

一通り描くものを描いてから、彼は立ち上がった。

「さて、と。これは置いていくから好きに使っていいよ。ペンの予備はこっちだ」

「はーい!」

彼がもってきたのはイラストスクリーンと呼ばれる機械と、その付属品であるペンが五本ほどだ。使い方は紙とペンそのものであるが、設定を切り替えることによってさまざまなタッチの線を描いたり、あるいは消したりすることができる。そうしてできたデータを直接コンピューターに入力して加工することも可能だ。人間が記録媒体として紙を使わなくなってから、もう数百年が経過していた。

さっそく落書き大会が始まるのを笑って見届けてから、彼は壁際に移った。子供たちの一人の父親が苦笑して待っている。

「少尉、あんたも物好きだねえ。この3Dコンピューターグラフィクス全盛の時代にあんなものもってるなんて」

カイスは悪戯っぽい笑みを返した。

「最先端のCGアーティストたちが作品を作る下準備に何を使っているか、ご存知ですか?」

「いや…」

「あれだったりするんですよね。中には紙と鉛筆を使ってる人もいたりします。確かにそこらで売っているCGソフトを使えばあらゆるポーズ、アングルの人間をリアルに書いたりすることができますけど、そんなもの面白くも何ともないんですよね。創造したものじゃありませんから。彼等が何をやっているのかと言うと、下絵を地道に描いて、題材をいろんな所からもってきて、それを合成するんです。つまり彼等は昔で言う画家であり、写真家であり、そして彫刻家なんです。それにはああやって描く能力がほぼ不可欠ですよ。コンピューターばかり使っていてもそういう力は伸びはしません。良く言うでしょう、技術が進歩するほど人は退化するって。それに2Dの表現も私は好きですよ。あれは嘘を書く余地が大きいから。芸術はすなわち虚構ですしね」

長台詞だが、まくしたてているわけではない。聞き手が遮らないだけである。ちゃんと聞き終えてから、彼は苦笑した。

「そんなに熱意があるなら、いっそ芸術家になれば良かったのに」

「才能がないんですよ」

「じゃあ評論家とか」

「あれってどうやったらなれるのか分からない職業の一つですよね。まあ、私の言うことにお金を払ってくれるような物好きがいる平和な時代じゃありませんから」

「ふむ…」

父親はため息をついた。確かに平和な時代ではない。だからこうして、彼とその家族、そしてその他多くの人々がこうして住み慣れた我が家を離れて避難しているのだから。ここは避難民を収容した輸送船の一角、カイスはその護衛艦隊に属している。彼は娯楽も少ない軍の輸送船の中で子供たちが退屈していないかと思ってやってきたのだった。

もちろんそんなことは彼本来の仕事ではない。しかし同僚と顔を突き合わせているよりははるかにましだった。子供たちは天使のようで…などというのは大人の幻想に過ぎない。わがままな子、意地悪な子ももちろんいる。ただ、彼等は地位や身分で人を判断することをしない。それがカイスの気に入っている所だ。士官だというだけで自分を敬遠する兵士、士官学校を出た手のひよっことしか見ない下士官、機械的に服従することだけを求める上官、そんな人々に彼は辟易していたのだった。軍隊などろくな所ではないと覚悟はしていたが、それで不快感が軽減されるわけでもない。

カイスは時計を見やった。正確にはデータベースと通信機器、ID機能などをもった軍用複合機器であるが、彼は時計以外にはあまり使っていない。

「さて、と。そろそろ行かなくちゃ。それでは失礼します」

敬礼ではなく彼は頭を下げた。

「ん、気をつけてな」

その声を背に、彼はすばやく立ち去った。子供たちに見つかると後が面倒である。

何人かの敬礼を受け、教科書通りの答礼をしながら彼は小規模エアロックに入った。船体外殻のすぐ内側、出入り口である。この区画では重力制御も働いておらず気密服の着用が義務づけられているが、カイスはそんなものを守りはしない。もし何らかの事故で気密状態が敗れても、死ぬのは自分一人だからだ。軍人になった時点で、自分の命を大して重いものだとは思っていない。もちろん自殺願望があるわけでもないので、そうしても死なない成算はあった。

無限に広がる真空の海の代わりに、小さなコックピットが彼の視界に入った。彼がこの輸送船に来るのに使った機体のものである。輸送船のエアロックのハッチと、機体のハッチを直結させていたのだった。シートに座って安全帯を締め、首に備え付けの機器を巻きつける。これは脊椎の神経パルスを感知して脳からの指令を直接機体に伝え、逆に脳へと機体各部のセンサーからの情報を流し込む、そういうものだ。正式名称を「同調形制御機構」と言うが、もっぱら「マフラー」あるいは「首輪」と呼ばれている。これ意外にも副操縦系統として操縦楫やモニターもあるが、これを使わないことにはせっかくこの機体を使う意味がない。

主動力を始動させ、そこから発生するエネルギーを機体各部に伝達する。休止していたセンサーが起き出して宇宙空間をカイスの脳裏に描き出し、動力系統が静かに、しかし力強い唸りを上げた。命が吹き込まれる、まさにそういった感覚が操縦者を高揚させる。カイスは輸送船との接続を遮断した。

「フェイロン、起動」

誰に言うでもなくつぶやく、強いて言えば機体そのものへの挨拶だ。

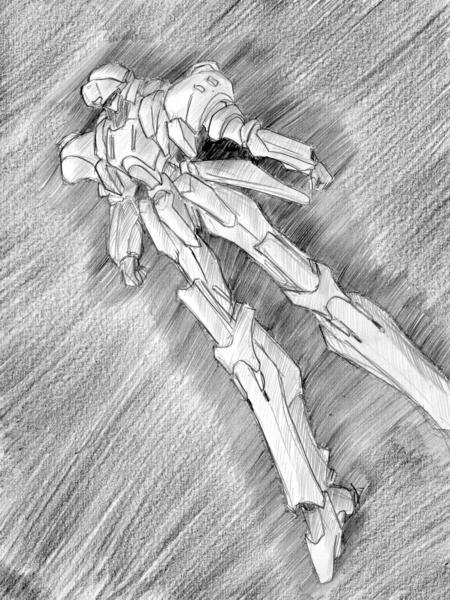

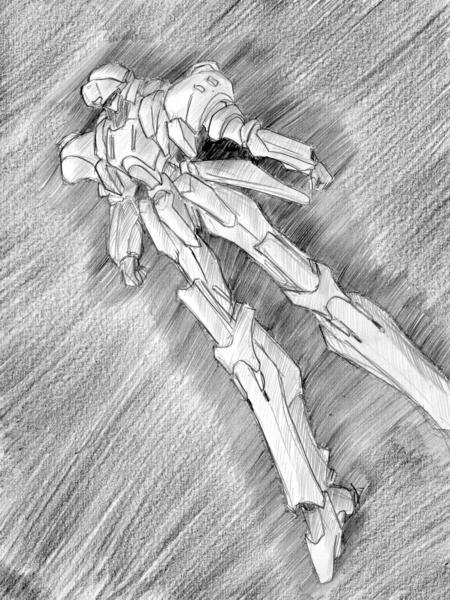

「フェイロン」は両手両足を使って輸送船の外殻を押し、反動でそこから離れた。そう、彼の機体「フェイロン」は人型をしているのだ。ちゃんと頭部もあって両眼に当たる位置にはメインカメラが据え付けられている。汎用人型戦術機械、それがこの種の機体の総称である。しかしそれでは長いので、もっぱら「ディーフ」と呼ばれている。その語源を知るものがもはやいないほど、その歴史は古い。

人類が宇宙に進出してから早十世紀、それは未知の空間への適応を模索する試行錯誤の歴史であった。進化、そしてそれに伴う淘汰の歴史と言っても良い。初めに登場したのは球形、円筒形などの幾何学的なシルエットを基調とした単一構造の宇宙船だった。頑丈で建造コストも低い、それが最大の利点である。これはカイスの時代のものにも言えることで、今彼が離れた輸送船は、大まかに言って巨大な立方体状の姿をしている。

やがて人類の行動範囲も広がり、建造コストも低下すると推進剤の搭載量が問題となってきた。大量に積めばその重みで機動性が損なわれ、少なければ航続距離が減少する。経済効率を云々しているうちはまだしも、軍事目的に使う場合にこれは文字通りの死活問題となった。兵隊の命を硬貨一枚よりも軽いと思っている政治家にとっても、勝敗に関わるのだから真剣にならざるを得ない。

その解決策として提示されたのが、関節を有する機体構造だった。姿勢制御に機体そのものの運動を使うことによって推進剤消費量を減らし、同時に副産物として機動性を飛躍的に向上させることが可能だったのである。そこでどのような構造が良いかについてさまざまな試験がなされ、結果人型に落ち着いた。本来個々人に適合した特異なスタイルがあることは分かったのだが、それに合わせて一つ一つ機体を製造することなどできない。よって最大公約数的に、誰にでもある程度扱える人型が生き残ったのだ。そしてここには、失った肉体を代用する義手、義足の技術が転用された。軍事に使えない技術はない。これが「ディーフ」の誕生である。

以来数百年、人間はディーフを戦争の道具として使ってきた。戦場の花形、決戦兵器ともてはやされたこともあり、無用の長物との烙印を押されたこともある。現在はそのちょうど中間期に当たり、不可欠ではあるが要素の一つでしかない、そんな所だ。

今カイスが乗っているディーフ、フェイロンは旧式の機体である。戦時中では二年も経てば新型が出てくる。配備などの時間を考えても、一線で使える機体の寿命はせいぜい三年である。フェイロンのメーカーであるダーネス社ではすでに新型機「ウォンロン」の生産が始まっており、それもライバル企業であるメルトン社製「ベヒモス」に開発競争で敗れた。現在主力として配備されているのがこのベヒモスで、カイスも実戦ではこの型の機体を使う。フェイロンは交換部品がなくなり次第廃棄処分が決まっており、今カイスがそうしているように各種の雑用に当てられていた。

しかしカイスはこの機体が基本的な性能面で最新型に確かに見劣りすることを認めつつも気に入っている。扱いやすい、と表現するのが普通なのであろうが、ウマが合う、あるいは良く懐いてくれるというのが彼の正直な感想である。もちろん笑われると分かっているので他言はしていない。

フェイロンを駆って、カイスは虚空を駆けていた。重力、空気抵抗、その他あらゆるものから自由となって思うがままに身を操る。機体のセンサーと操縦者の感覚を極めて高いレベルで同調させるディーフならではの快感がそこにある。これがなければ彼は軍を辞めることを真剣に考えていたかもしれない。密集体型をとっている輸送船の群れを軽々とかわして、フェイロン、そしてカイスは後方を進んでいる護衛艦隊へと進路を取った。艦船としてはごく近い距離を進んでいるので、その全容はすぐに捕らえられる。

空母一、巡洋艦二、駆逐艦八、それがアストラント軍避難民護衛艦隊の全てだった。補給物資を積んだ輸送船などは避難民を載せたものと共に行動しているのでこちらには含まれない。艦船の呼称にその名をとどめる旧時代、船といえば海に浮かぶものであったときには、これは紛れもない一大戦力である。また、現在であっても予算の関係上航空母艦を配備していない国もあるから、決して微々たるものでもない。

しかし、彼らが所属する平和戦略軍の総戦力はこの何百倍とあるのだ。そしてまた、避難すべき直接の原因を作ったアストラント積年の敵対国家、ダルデキューア民主共和国自己防衛軍の主力艦艇数がアストラントにほぼ匹敵するものであることを考えれば、この戦力で十分かどうかははなはだ疑問だった。

フェイロンはみずからの母艦で護衛艦隊の旗艦でもある航空母艦、ザイトゥーンに着艦した。アストラント軍正式採用艦型の一つシュアン級の艦で、平均的な航空母艦よりも搭載機数において劣るがその分速力、機動性に優れる。今回はその機動性を買われて急を要する避難民の護衛に向かったのである。歩いて艦内格納庫に入り、固定作業を行う。

そこへ、機体の胸あたり、コックピットのある付近に接近してくる人影があった。カイスは機体の目でそれを確認した後、コックピットのハッチを開けて目視に切り替える。感覚としては意識のある位置が機体頭部の両目の間から自分本来の所へ、数メートルほどを瞬時に移動するので慣れていないと気分が悪くなる。カイスの肉眼が捕らえたのは三十代半ばの痩せた男だった。

「おかえり、少尉殿。向こうはどうだった?」

そう言って挨拶をする。マフラーをはずしながら、カイスも応じた。

「まあまあでしたよ、ラフラッドさん、こいつも調子良かったですし」

この応対からするとラフラッドという男のほうが目上のようだが、彼の階級は曹長、少尉の一つ下である。担当はカイスらの機体の整備だ。メカニック一筋に生きてきた職人気質の人で、上下関係をあまり気にしない所がある。カイスは自分の機体を預けるプロであり、自分よりはるかに長い軍歴を有する彼に敬意を払っていた。

「そいつは良かった。こいつを可愛がってくれるのはもうあんただけだからな…」

鋭い、しかしどこか寂しげな目が機体の顔を見上げる。優秀なメカニックが大概そうであるように、彼は機械、特に古い機械に愛着を覚える型の人間であった。

「いやあ、ラフラッドさんの整備の賜物ですよ。本来ならもうまともに動けなくなっている所ですからね」

「おだてても何も出んぞ」

「かまいませんよ。こいつを整備してくださるだけでありがたいんですから」

「ただの趣味だよ。目に付く所に動かない機体があるなんて許せない」

「流石はプロ」

「おだてるなと言っている」

ちょっと笑って、カイスは機体から飛び降りた。格納庫は非重力制御区画なので重傷を負う心配はない。ラフラッドもそれに続いたが、その顔は意外そうである。

「どこへ行くんだ?」

方向からしてパイロットの待機所ではなかった。現在いつ敵が襲ってきてもおかしくはない状況であるから、別の用事がなければそこにいるべきである。

「司令官閣下にあってきます。アポイントメントはとってありますから」

整備士の顔に不審の色が浮かんだ。

「奴にあって何をする気だ?」

「もう一度掛け合ってきます。現状があまりにひどいものですから」

カイスはまた、今度は力なく笑った。ラフラッドは苦笑しようとして失敗し、不機嫌なため息を漏らす。

「俺には作戦のことは良く分からんが、しかし無駄じゃないのか。相手があれでは…」

「やらずにはいられないんですよ。自分に対する言い訳かもしれませんが」

「ならしかたないな、気の済むようにやってこい」

そう言ってカイスの肩をたたく。もう一度だけ笑って、カイスは頭を下げた。

「はい。ではまた」

護衛艦隊司令官兼空母ザイトゥーン艦長、デルマラン・ゴーデン准将の執務室までカイスは迷わずにたどり着いた。来るのは始めてだが、艦の中で一番広く、かつ良い場所を占有しているので迷いようがない。

「サファール少尉、入ります」

形式的なノックの後そう言って入るのが軍隊式である。待構えていたデルマランが椅子を回転させて振り返る。彼が子供のころにはやりのドラマで「ボス」と呼ばれるような役者が良くやっていたしぐさだが、太った中年がやるとまるで似合わない。

「うむ、何かね」

貫禄があるつもりの声も、将兵の笑い種である。しかし笑えない。

「面会希望書に理由はお書きしたはずですが」

「何しろ忙しくてね、一々覚えていられない。君ごときに時間を作ってやっただけでも有り難いと思いたまえ」

「だとしたらあんたは健忘症だよ」などと言えるはずもなかった。それにカイスは実の所デルマランが理由を覚えているのではないかと疑っている。相手を傷つけて自分の優位を一々見せ付ける、最低の男である。そのくせ上司に取り入るのがうまく、事務処理がうまい上に運良く目立った失敗もないものだから始末が悪い。

「では申し上げます。現在我が艦艇は輸送船の至近を航行していますが、これでは敵と交戦状態に陥った際守るべき輸送船団を巻き込む恐れがあります。別行動をとるべきです」

馬鹿の相手を一々しても仕方がないので、彼は無感動に答えた。もっとも彼本来の哲学からすれば、愚者と会話を試みるものはそのものもまた愚かである、のだが。

「作戦説明を聞いていなかったのかね、少尉。集団で行動することによってこちらの艦数を多く見せ、的に手出しを控えさせる、これなら艦隊も船団も無傷で済むというわけだ」

この台詞は喜びに満ちていた。落ち度がなくとも人を貶めるような男である。人が失敗するのを見るのがうれしくてたまらないらしい。

「伺っております。しかしそれでは見破られれば一巻の終わり、しかも市民が脱出していることはあの星系を調べればすぐに分かることですから、その可能性は極めて高いと思われます。それにもし敵に我々を大きく上回る戦力があれば見破らずとも攻めかかってきます」

「対案があるのかね、では」

理路整然と述べられて、反論もできずに明らかに気分を害している。カイスのほうでも頭にきているが、こちらは表面に出ない。

「はい、まず輸送船団を先行させ、艦隊は囮として行動します。その後我々は追ってと一戦して船団が逃げる時間を稼ぎ、然る後離脱するのです。これならば船団は無傷で逃げ切れます。艦隊にはかなりの被害が出るでしょうが、市民を守るとの軍本来の責務を考えればこれが妥当であると思います。幸い我々は高速艦隊ですから、全滅とのことはないでしょう」

青臭い理想論かもしれないことはカイス自身良く分かっている。しかしデルマランら首脳部のやり方は、現実的なようでも希望的観測に基づいている。こちらのほうがはるかにましだ。それにカイスにも現実的な打算はある。もし生きて首都に変えることができれば、無辜の市民を作戦の犠牲としたかどで彼を告発するつもりなのだ。そのために、こうして代案があったという事実を作っているのである。

デルマランは反論しなかった。代わりに不意に妙なことを聞いてくる。

「サファール少尉、君の士官学校の卒業席次はなかなか優秀だったそうだね」

「…それほどでも」

上か下かで言えばそれなりに上の方だが、トップグループというほどでもない。卒業は去年したばかりである。パイロットになるくらいであるからその関連の成績が良いのは当然として、その他戦略戦術、事務処理、格闘戦技など大概の科目でそれなりの成績を収めている。

対するデルマランのそれはかなり悪い。事務系の科目でどうにか救われているがその他では最下位集団を形成していた。カイスも学校の成績などで人間の価値が決まるとは思っていないが、やはり不快である。な

お、カイスが自分のものはもとより上官の成績まで知っているのは情報公開制度の恩恵を受けているからだ。士官学校生は下士官待遇の軍属、つまりは公務員だからそれに関する情報は簡単に入手できるのだ。アストラントはさまざまに問題を抱えた国家ではあるがその根本理念である民主主義とそれを支える制度は死に絶えていない。それもカイスがどうにか軍人を続けていられる理由の一つである。民主共和とは名ばかりで特権階級が封建的な支配を行っている隣国ダルデキューアでは、とても国家のために戦う気にはなれなかっただろう。もっともそのやる気も今は尽きかけているが…。

デルマランはそんなカイスの内心に気づいた様子もなく得々と語り始めた。

「謙遜はしなくていい。考課表を見れば分かることだ。しかしそれだけでは優秀な軍人にはなれん。私がこの年で将官になっているのはなぜかと思うかね」

「それは軍に影響力の強い代表議会議員の息子がデブ専であんたの父親似の娘を見初めて結婚したからさ」喉まで出掛かった言葉を、カイスはこらえた。代表議会とは、いわゆる国会のことである。今のアストラント軍ではたとえば兵器の採用はそれがどれだけ優秀であるかではなく、メーカーがどれだけ代表議会軍事委員会の議員に金をばらまいたかで決まる。人事も然りだ。これで良く負けない物であるが、状況はどこも似たり寄ったりでダルデキューア軍でトップに立つのは歴戦の勇者でも知略に長けた参謀でもなく、家柄が良くて部下を踏み台にし同僚を蹴落とし上司を引き摺り下ろす、そういう悪い意味での政治力に長けた人間である。

「さて、出世する方法が分かれば苦労はありませんが」

とりあえずカイスは空とぼけた。人が出世する方法を分かっていると苦労する。

「経験を生かすということだよ。私も士官学校の出だからあそこの教育が悪いとは言わんが、戦争は教育だけで割り切れる物ではない。本作戦の決定は私と参謀たちがみずからの経験に基づいて下したものだ。君のその若さも分かるがね」

この台詞に、カイスは違和感を覚えた。いつもならばこの男は相手のミスを徹底的にえぐりまわすはずだ。相手の言うことに多少なりとも理解を示すのはおかしい。しかしカイスはその程度のことを気にかけなかった。何しろ発言内容が馬鹿丸出しである。当のデルマランも、これほどの規模の兵力を率いて前線に出るのは始めてなのだから。デスクワークばかりこなしてきた後で議員に取り入って将官になったはいいが、前線に出なくても良い准将のポストが見つからず、やむなく前線に出てきて運悪く敵襲に遭ったという間抜けぶりだ。

無言無表情の嘲笑を前に、デルマランはしゃべり続けた。

「しかしだね、その士官学校の質も最近は落ちてきているのではないかね、サファール少尉」

突き刺すでも抉るでもなくなめるような視線、カイスがこの男を嫌うささやかな理由の一つである。相手の失敗をみつけた時の目だ。

「は?」

「軍帽はどうした」

無表情を保つのにかなりの努力が必要だった。よりのもよってこの男の前で失策を演じるとは、人の間抜けさを笑えない。いまだに特に意味の無い軍帽などが残っているのは将軍連中の禿隠しにちょうどいいからさ、とは現在豊かな漆黒の髪をさらしているカイスの持論であるが、これもこの場では負け惜しみにしかならない。

「子供たちにせがまれたものですから、あげてしまいました。直ちに新しい物を用意いたします」

正直に答えたのはたとえばコックピットに置き忘れてきましたなどといった場合に、この男ならその真偽を調べかねないからだ。プライベートに関しない限り、上官に嘘をつくのは立派な軍事法違反である。

「ふん、まあいい。今はそんなことどうでもいい」

カイスの違和感は悪寒に取って代わった。嫌な予感、と言っても良い。しかし理性はこの男にだいそれた事ができるはずもないと危険の可能性を頑強に否定している。そこにデルマランの上ずった声が響いた。

「さ、サファール少尉、君をアストラント平和戦略軍法違反の罪で拘束する! 護衛艦隊を守るべき市民から離そうとするとは、市民を守るべしとの軍の第一の使命に背き自己一身の安全を図る卑劣な考えの現われである。上官としてそのような者を放置できん!」

「なっ…」

あまりの事態にカイスはとっさの行動を忘れた。いいがかりにもほどがある。それに士官を拘束するとなれば、その処置は追って上層部に報告しなければならない。そこで違法性が認められれば、デルマランは終わりだ。彼にそこまでの危険を冒す度胸があるとは、カイスには信じられなかった。

「誰か、この恥知らずを連れて行け!」

その言葉と共に後方の扉が開かれ、二人の下士官が飛び込んできた。デルマラン子飼いの部下だ。これでカイスは事情を悟った。罠だったのだ。はじめからカイスを陥れる気があり、そのために部下を手近に待機させていたのである。そうでなければここまで早くデルマランの味方が現れるはずがない。そして後で不幸のどん底に叩き落としてやる気でいたから、細かいことは気にしなかったのだろう。

個人的な戦闘力においてカイスはデルマランを大きく上回っている。たとえデルマランが銃を持っていたとしても、この距離では抜いて安全装置をはずして狙点を定めて引き金を引く…とやるよりも早く殴り倒せる。

しかしこの場でそれは、無理な相談であった。襲い掛かってきたのは司令部の警護要員、白兵戦のプロフェッショナルである。彼等の最大の任務は兵士が叛乱するという最悪の事態に際して士官たちを守ること、上官に対する忠誠心も人一倍で、悪い言い方をすれば番犬のような連中だ。格闘戦に一通りの心得があるカイスでも一対一でも勝つのが難しい相手だ。それが二対一、しかも背後からとあってはどうにもならない。彼の体はあっという間に引き倒された。

「残念だよ、少尉、後輩に君のような屑が出るとはね」

デルマランが後ろめたさを隠すためにしゃべり続けている。負け惜しみはしたくなったから、カイスは黙って床を見ていた。

基本的に軍艦に無駄なスペースはないものだから、何かしでかした軍人は物置をかねた部屋に放り込まれる事が多い。カイスもその憂き目を見ていた。

しかし一兵卒ならばともかく士官がそうなるのは異例中の異例、普通士官ともなればそこまでされる問題は起こさないし、作戦上の意見対立であれば最悪でも任務を解いて自室で謹慎させるというのが常識的な上官のすることだ。デルマランは小心者であるとの認識があっただけに、彼がそこまでの行動に出たことはカイスにとって意外の極みだった。

歴史に名を残す英雄がごくつまらない人間に陥れられて破滅することが往々にしてある、それと同じといえばカイスを誉めすぎであろうが、デルマランに比べて遥かに鋭敏な頭脳を持った彼も若さゆえの傲慢さに足をすくわれたということだ。また陥れた側にしてみれば五階級も下の人間に対して合法の範囲を超えた行動に出なければならないほど彼を恐れていたのである。

「やれやれ…」

カイスの溜め息が広いが換気の悪い部屋に澱んだ。ことここに至った以上、デルマランは何としてでもカイスを卑劣な犯罪者に仕立てようとするだろう。そうしなければ自分の身が危ない。しかしそんなことになればカイスだけではなく彼の家族にまで害が及ぶ。彼は眼光を鋭いものとした。

しかしデルマランにどのような成算があるというのか。例えば追撃してきた敵に対して圧倒的な勝利を挙げることができれば、それで全てはうまく行く。それ以前のあらゆる行為が正当化される、世間とはそのようなものだ。英雄の英断として、少尉一人を拘束したことも賞賛の嵐を浴びるであろう。そして少尉は銃殺である。

しかし同時に、世間はそのように「甘い」ものではない。敵軍が自軍より少なければ、評価されるような大勝利にはならないし、かといって多ければ多いほど勝つ可能性は低くなる。奇跡でも起こらない限り無理な話だ。戦争についての伝説に時としてあるように天使の軍勢が味方してくれるとか、あるいは「アシャー」として覚醒するものが現れるか…。

天使と異なり、「アシャー」は実在が確認されており、現在アストラント軍に二名が在籍している。それは人知を超えた戦闘力を有するディーフパイロットに与えられる呼び名である。現在アストラント軍において総撃墜数一位はバルクール・フォルガム大佐、通称〈青〉のバルクール、二位はデライン・ガードナー少佐、通称〈赤〉のデライン、三位以下を大きく引き離している。

このような人間がなぜ現れるのかは今もって解明されていないとなっているが、それが何らかの形での脳細胞の劇的な変化であることは公然の秘密である。力の正体を独占したいとの軍上層部の思惑から機密扱いにされているだけだ。そして人工的にアシャーを作り出そうとした試みが今まですべて失敗し、被験者が全員死亡ないし発狂したことも機密とされていながら良く知られている所である。軍の科学者たちも完全にそれがなんであるかを把握しているわけではないのだ。

確かなことはそれがディーフパイロットのみに現れること、覚醒は実戦においてのみ起こり、その確率は戦闘経験が浅いほど高く初陣から一年を超えてアシャーとなった実例はない、その程度である。この艦隊で戦闘経験が無いパイロットはカイスのみである…。

そこまで考えて彼は苦笑した。都合が良すぎる。絶体絶命の危機において人知を超えたヒーローが現れて敵を倒してめでたしめでたし、今時幼児向けのフィクションでもそんなストーリー展開では飽きられる。ましてやその主役が自分であるなどとは、妄想もいい所だ。それにもしここにアシャーがいたとしても、どうにもならないこともある。アシャーの戦力は戦艦一隻に匹敵するといわれているが、敵に戦艦が二隻以上居ればそれまでだ。

どう考えても圧倒的な勝利など望みようもない。これは大前提だ。とすれば逃げるのが、基本的には最善の選択である。速力の弱い輸送船と共に行動していては逃げ切れないから、これは切り捨てるしかない。しかし民間人に一人でも犠牲者が出れば責任者は破滅だ。

先ほどカイスがそれを理由として拘束されたように、民間人を犠牲にすることはアストラント軍において最大の禁忌である。十年ほど前に軍隊が守るべき民間人を見捨てて逃亡するとの事件が発生して以来、軍事法が徹底的に改正されて軍の立場は政府、議会に対して圧倒的に弱いものになっているのだ。ただ逃げる、という手は取れない。

最も安直な方法は、デルマランにしてみれば部下を犠牲にすることだ。敵と遭遇したら空母から艦載機をすべて発進させ、巡洋艦、駆逐艦も突撃させる。旗艦である空母は後方で待機、ここまでならごく普通の戦闘方法である。空母そのものの戦闘力は高くないから、前に出ても足手纏いにしかならない。しかし帰投してくる艦載機を収容するためにある一定の距離を保つ、これが原則である。

だがここで逃げてしまうのだ。戦闘部隊はまず全滅するが、その間に旗艦と輸送船は逃げ切れるかもしれない。ダルデキューア軍にしても交戦中に逃げる敵を捕捉し続けるだけの余力はないであろう。

しかしこれにも難がある。旗艦が逃走を図ったとあっては前線で戦っている兵士の士気が保てるはずもなく、時間を稼ぐ前に敗北あるいは投降してしまうことも考えられる。

これも駄目だとすれば後は敵がやってこないよう神に祈るしかない。しかし少なくともカイスは特定の宗教を信仰していない。そうではないとは思うが、デルマランがそんなものにすがっていたならばカイスとしてはその神を怨むしかない。あるいは自分の能力を超えた事態に錯乱しているだけかもしれないな、と彼は思い始めた。

これ以上考えつくことはなかった。自然と、思考は非建設的な方向へと向かって行く。

軍隊に入ったのがそもそもの間違いであったのかもしれない。元々愛国心に燃えて、だとか自由を守るため、だとかまっとうな理由で軍隊入りしたわけではなかったのだ。美術系の大学に入れるほどの才能はない。しかし専門学校では兵役の免除が無く一兵卒として軍隊入りしなければならないリスクがある。それにそれらの進路では学校を出た後の就職口があまり無いのだ。ともあれ戦時中のことである。一般の大学にならば一流半といったレベルの所にはれるだけの学力はあったが、特にやりたい学問も無かった。

軍が主催しているディーフ操縦一日体験とやらのイベントに出会ったのは進路を考えるのにも疲れていた、そんな折りだった。そこで彼は他の参加者たちを圧倒し、終了時に渡されたパイロット養成軍専門学校と士官学校の入学願書のうち、後者を選んでその日のうちに書き上げてしまった。入学試験も主観的には簡単だった。

そういえばつきあっていた彼女はどうしているのだろうか。そんなことを考えたのは彼女と最後に会って以来初めてだった。

どうやら愛してはいないらしい。しかしだからどうだというのか。皆がやっていることだ。自分の欲求を満たすため、そして独り身だと馬鹿にされないために異性と付き合い、そして世間体を考えて子供ができるか適齢期に達したら結婚する、そんなものだ。非難されるほどのことではない。

こう考えている彼は、別に過去に手酷い失恋をしたわけでもない。今の恋人以前に異性と付き合ったこともないし、激しい片思いをした覚えもない。もとからそのような、どこか乾いた性格だったのだ。恋人を作ったのは士官学校に入った後、異性体験が無いまま死んだら笑えないな、とのそれだけの理由だった。意外に簡単に相手が見つかったのには本人が一番驚いた。顔のほうは悪くないらしい。そして今は、彼女の顔もぼんやりとしか思い出せない自分に異様な可笑しさを覚えていた。写真も何も持ってきてはいない。

「所詮は俺自身もその程度、か」

それが自分の最後の言葉かもしれない、そんな思いも空しい思考を続けたことによる疲労感に負け、彼は眠りに落ちていった。