[千曲市博物館めぐり] 県立 歴史館 (2)

[千曲市博物館めぐり] 県立 歴史館 (2)<<<Back Next>>>

■ 古代

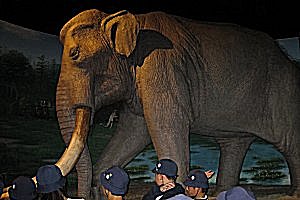

■ 古代1948年に北信濃の「信濃町」の旅館の主人が偶然ナウマンゾウの臼歯を発見したことにより、1962年から湖底や湖畔での発掘調査が始まった。

発掘が行われるのは、野尻湖の西岸の立が鼻という岬付近の湖底で、「立が鼻遺跡」と呼ばれ狩猟及び解体場の遺跡である。春先に発電による湖水面の低下のため湖岸が沖合に水位が下がる時期に合わせて3年に1度の行われ、全国から多くの人が訪れることでも知られています。

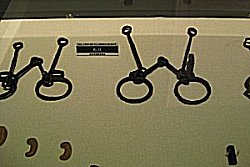

現在までに多くの石器、骨器、ナウマンゾウやオオツノシカの化石などが出土した。その他、ナウマンゾウの足跡や貝のもぐり跡などの化石も見つかっています。

北信濃にはナウマンゾウが闊歩していてそれを古代人が追いかけていたのではないか?

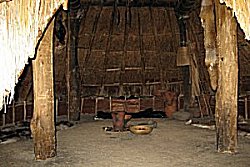

■ 原始の生活

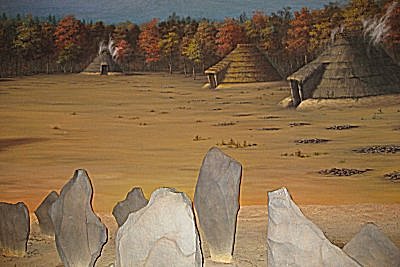

■ 原始の生活縄文のムラの栄えた八ヶ岳山麓には立石・列石を中心に竪穴式住居や高床式の神殿や穀物庫などがが丸く広がり狩猟用の石器、土器などの当時の生活を再現しています。

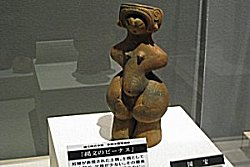

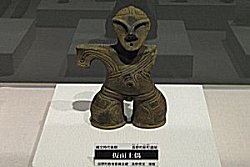

国宝の縄文のビーナス、県宝の仮面の土偶はイギリスの大英博物館に貸し出すことになっています。

縄文の土器は取っ手などに豪華な飾り付けを施しているが主に催事用に作られた模様。

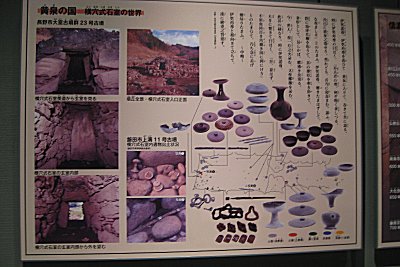

■ 中世

■ 中世4世紀頃になると地方の豪族支配をするようになり大規模な墓を築くようになり、墓の埋蔵品から当時の様子が推測出来る