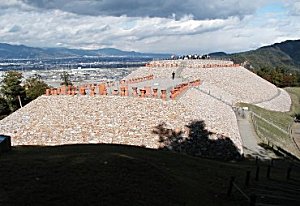

[千曲市博物館めぐり] 森将軍塚古墳館 (2)

[千曲市博物館めぐり] 森将軍塚古墳館 (2)<<<Back Next>>>

■ 埴輪

■ 埴輪森将軍塚古墳の埴輪の特徴は、大型であること『透孔』と呼ぶ三角形の孔がたくさんあけられていること、板で縦方向になでつけた跡(ハケメ)があること、ベンガラで赤く塗られていることなどです。詳しく観察すると、一つ一つの形や作り方が異なっています。埴輪作りの専門技術者が一手に作ったのではなく、たくさんの人びとによって作られたためと考えられます。

古墳では、お供え専用の土器から、円筒埴輪や壷形埴輪、朝顔形が生まれ、数多くを立て並べるようになります。壷形埴輪は底に穴があけられており、実用品ではないことを示しています。

板で縦方向になでつけた跡(ハケメ)があること、ベンガラで赤く塗られていることなどです。詳しく観察すると、一つ一つの形や作り方が異なっています。専門技術者が一手に作ったのではなく、たくさんの人びとによって作られたためと考えられます。

5世紀以降になると人物や動物などを形どった埴輪が登場する。

■ 副葬品

■ 副葬品邪馬台国時代に大陸から「三角縁神獣鏡」が伝わり説によると中国の歴史書『三国志』「魏志倭人伝」には239年(景初3年)魏の皇帝が卑弥呼に銅鏡百枚を下賜したとする記述があり、そのうちの1枚が「森将軍塚」から出土されているという事はこの地方を治めていた王様は当時の中央政権である大和政権との結びつきがあった権力者にふさわしい副葬品が出ている。

鉄製の刀や鎌、ヒスイの勾玉などの副葬品等も展示されています。

■ 中央との結びつき

■ 中央との結びつき4世紀頃になると地方の豪族支配をするようになり大規模な墓を築くようになり、墓の埋蔵品から当時の様子が推測出来る 弥生時代の墓では、壷や高杯など日常生活で使う土器が供えられていました。古墳では、お供え専用の土器から、円筒埴輪や壷形埴輪が生まれ、数多くを立て並べるようになります。

右下の小型丸底鉢と呼ばれるは土器は、当時の政治や文化の中心である近畿地方の影響のもとに作られた土器で、科野のクニが当時、近畿地方をはじめ各地と、盛んに交流していたことがわかります