(仮) |

| Lesson |

| since 2002/8/2 |

| 8、ベースの音色 |

レッスンを進めていくと必ず話題になるのがベースの音色。と言ってもベースはエレキギターのように"歪み"や"クリーントーン"などわかりやすい音色変化の場面が少ないのでベースはそれよりも、 このコラムを読んでるというマニアックな方だけにお教えするBassつまみの調整のコツは |

| 7、ベースの存在 |

レッスン中よく曲の練習やフレーズの練習をしているとき私はギターを弾いています。ホントは鍵盤弾きたいのですが生徒さんに背を向ける事になるので自粛しています。まぁ2人でベース弾いちゃうと音域が近かったりで自分の音が不明確になるのも理由の一つなのですが、それ以上の理由は自分が他の楽器好きだからです。

|

| 6、楽器選び |

恐ろしく不定期なコラムですが文章こそおもしろくしてそうですが内容が込み入ってきましたね。(汗)ここでいっちょ肝心な楽器(ベース)選びにふれたいと思います。実際レッスンの問い合わせにも『ベースをこれから買うんですけど何がいいのかわかりません。』ってなこともしばしば。まして初めてのベースならチンプンカンプンなのは当たり前です。これが正解ってわけでも無いですが、私の思うベース購入論を段階を経てつらつら書こうと思います。参考程度に読んでもらえれば。。。 |

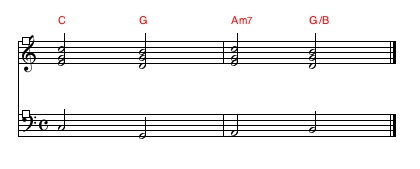

| 5、アドリブ |

生徒さんの中でもアドリブでベースを弾いてみたい!自由に弾けるようになりたい!という願望が強く、憧れている方も多いようです。私も今となっては練習以外はほとんどをアドリブでベースを弾いていてもまだまだ自由でアーティスティックなアドリブを目指しています。そんな魅力的なアドリブについて。。 |

| 4、フィンガリング | ||||||

| フィンガリングとは左手の指使いの事をさします。左利きの人は右手になります。レッスンでは1-2-3フレットと順に押さえる時は人差し指→中指→小指と押さえるフォームを徹底していることがあります。これはもともとウッドベースの基本フォームでそれをエレキベースにも取り入れているわけです。一見薬指があまってしまう気もしますが実はこの3本の指で大抵のフレーズが弾けてしまうのです。小指の代わりに薬指でもかまわないのですが、エレキベースの指板の大きさを考えると小指なら意識して指を開く必要もなくなりきちんとフレットの際を押さえられるのです。慣れてしまえば小指を使うほうが楽ですし。 日頃『綺麗なフォームで押さえられたほうが良い』といっているわけですがそもそもベースはフレットとフレットの間が広いし弦も太いので効率の良い押さえ方をしないとまともに音が鳴らなかったり最悪手を傷める危険もあります。例えば中指で弦を押さえるとき、

右の写真のように関節が曲がってしまうと 矢印の方向に力が逃げてしまい良い押さえ方にくらべ余計な力がかかってしまいます。よく指を立てて押さえるのが基本といいますがそれは力が効率よく押弦に注げられるからということです。このことを忠実に守り練習を重ねれば手の小さな女性でもなんなくベースの弦を押さえることができるのです。 私の考えですが普段はどんなフォームで弾いてもかまわないと思いますが、綺麗なフォームで弾かないとスムーズに弾けないフレーズとかが出てきた時にスッと綺麗なフォームになることが出来ることが理想です。綺麗なフォームで弾けることも出来るってのが重要なのです。いつもお上品なフォームではロックじゃないですしね。(笑) ベースという楽器に慣れてくると気付きますがこの指を立てるという作業は人差し指では例外なこともありますがそれはまた別の機会に… |

| 3、耳コピ |

| レッスン生も始めて3〜4ヶ月もすると大分ベースも弾けるようになります。そうすると自然と『もっと色んな曲が弾けるようになりたい!』って欲望が出てきます。ベースの腕の上達と共に色んな音楽に興味が出てきて弾けるようになりたい曲も多くなってきます。でもメジャーな楽曲でもない限り必ずしも譜面があるとは限りません。 そこで耳コピ(譜面を使わず耳でコピーすること)する必要性が出てくるのです。でもこの耳コピってやつは初めは楽なものではありません。そこで私なりの耳コピ上達法を紹介したいと思います。 1、譜面があるものを弾きまくる。(TAB譜も) 楽器経験がない場合はいきなり耳コピで始めるよりも実は良かったりします。たくさんの曲を弾くことによって『このポジションからこのポジションまででこれくらいの音程の違いがある』『この辺のポジションはこれくらいの音程の高さ』などなどの音程感を体に早く染み込ませることが出来ます。私本人もベースを始めた頃たくさんの曲を譜面を見て弾けるようにしました。そのおかげで耳コピもわりと抵抗なくスラスラ出来るようになりました。 2、音楽理論をかじる 音楽理論と言ってもほんの入り口くらいの知識でも充分です。たとえばマイナーペンタトニックというスケールを知ればそれだけで耳コピの早さは3割は増すかもしれません。ベースやギターはペンタトニックで作られているフレーズがとても多いからです。コード理論もしれば『次はこのコードだろう』って予想もついてしまいます。 3、慣れる 極論かも知れませんがこれがなんだかんだ言って一番の上達かもしれません。私は年間100曲近くコピーをしています。それだけやればさすがに慣れます。六本木のお店で弾いていた頃は2日間で20曲以上コピーをさせられました。それで鍛えられたのか一晩で15曲くらいならコピーが出来るようになりました。 こう色々と書いてしまうと余計難しいことにも思えてきてしまいますが、耳コピが出来ることによってたくさんの曲も弾けるようになり、それが上達へと直接つながります、しかも耳もだんだんと良くなります。そして大事なのは苦労して耳コピするのだからコピーしたものを自分の引き出しにすることです。コピーして気に入ったフレーズが他の曲でも有効に活用できれば耳コピしたかいがあるってものです。そうやって色んなネタを自分でたくさん持つことで曲を弾く時の自由度が上がり自分のキャラクターにもつながっていきます。耳コピするだけでこれだけの可能性が広がっています。 |

| 2、ダイナミクスと飲む音 |

| 曲をかっこよく弾くのに大きな影響を与えるのが『ダイナミクス』である。簡単に言ってしまうと音量の大小である。よくあるのがAメロでは抑え目に、サビでは盛り上げるって形。それが抑揚であり楽曲に演奏者の魂がこもり聞く人の心に届く。音量の大小の差をダイナミクスレンジといいダイナミクスレンジが広ければ広いほど抑揚のある演奏が可能になる。 ダイナミクスには大まかに分けて2種類ありさっき述べたような曲全体にかかる大きなダイナミクスと、フレーズごとの(1小節くらい〜数小節内)ダイナミクスがある。前者は意識すれば結構すぐできるものだが、問題は後者。これはレッスンでもよく思うこで、簡単にいうと一つのフレーズにアクセントや弱く弾く場所を作るということ。コピーなどをして『どうも本人のプレイに似ない』ってなってしまうのはアクセント(アーティキレーション)までコピーしていないのが原因。 理論的には強く弾いたり弱く弾いたりするだけだが、強く弾くのも瞬間的にリズムの中で瞬発力を出すのはやはり鍛錬が必要、しかも弱く弾くのは実はもっと難しかったりする。 ここで、エレクトリック楽器の特性の話になるが、実はある程度強く弾くとそこでコンプレッションがかかりそれ以上強く弾いても出てる音量が変わらないことがる。ってことは必要なのはいかに弱くも弾けるか?ってことになる。 フレーズの中には楽譜にすると音にはなるが実際弾くときは聞こえなかったりミュート音と区別できなかったりするものがある。私はこれを飲む音と呼んでいる。飲む音と言ってしまうと必要性が0の音のように聞こえてしまうがそうではなく、その弾いてるか弾いてないか、聞こえるか微妙な音が実はフレーズにノリや抑揚を付けてくれるのである。 よく譜面に出てくる『×』(ミュート)も同じ役割である。ソウルファンクなどは特にこのミュート音が多い。試しにこのミュートを全部無視して弾いてみるとその差が歴然とわかる。 まとめ:このフレーズごとのダイナミクスを習得するためには『ここを強く、ここを弱く』と意識して弾くのも悪くはないが、現実的には難しいし音楽ではなくただの筋肉の運動になってしまう。一番いい方法はコピーするときにそのベースを良く聞くこと。それも弾き方、アクセント、ノリなどすべてを耳で聞き取るつもりで聞くこと。そしてそれを自分のなかで理想のアーティキレーションでフレーズを歌えるようにすること。自分の中で歌っていればそれが勝手に両手に伝わり自然とそのように楽器から演奏できるようになるのである。 もちろんそれは理想だが自分の中で歌ってるものを楽器で出すのも試練が必要である。確実に自分の物になるまでは何事もゆっくりなテンポから身に付けるのが大事になる。 |

| 1、読譜 リズム | |

| 日頃レッスンでは譜面を使ってやってますが、TAB譜は一切使っていません。もちろん生徒の皆さんバリバリに譜面が読めるわけではありません。当の講師自身もある程度読めますがクラシック奏者の読譜力に比べれば足元にも及びません 極端な話、実際演奏を仕事にしない限り譜面を読む必要性って大事ではなかったりします。それでもレッスンで譜面読みを大事にするのはリズムを読むためです。おたまじゃくしの音符がドとかレだとかはすぐ読めなくてもいいからリズムだけはばっちり読めるようにします。するとリズムの種類を知り体に入れる事が出来るようになるのです。そうするとそれまでなあなあに感じていたリズムも正確なリズムにどんどん近づいていきます。 読譜という響きだけで嫌になってしまう方も多いでしょうが、私は初心者でも1レッスン1時間のなかで8分音符くらいのリズムなら読めるようにしています。案外誰でもそれくらいで出来るものです。実際今まで何人かのベース初心者の方はいましたが、1時間で読めるようになりました。音符の高さとかを読むことに比べればリズムだけ読むって事は本当に簡単なことなのです。 よくリズムが『重い』だとか『軽い』だとかいいますが、正確なリズムを知らなければどちらともいえません。ある程度正確なリズムに対して後ろ=重い、前=軽い、と言う世界です。また例えば4部音符の音価(音の長さ)の中で6連符、あるいわ32分音符を感じられる人の事を重いと言う人もいます。例えばドラム、2拍4拍でスネアを叩く事が多いですが日本人はこのスネアが遅れがちです。これはリズムが重いのではなく『遅れている』のです。ただでさえハイハットの『チッ』といういとに比べ『ターン』という余韻のあるスネアの音は重たく聞こえます。私はドラムの打ち込みもやりますがスネアが遅れて聞こえるのが嫌な時は性格なリズムよりじゃっかん早く打ち込みます。それによってタイトな位置にスネアが聞こえたりします。 リズムとは一言では語りきれない種類があり、一つのジャンルのノリも一生をかけて習得するものもあります、でもそれを聞き分ける耳持つためなるべくタイトで正確なタイム感を養うたクリック等に合わせた譜面読みを大事にしています。 |

|