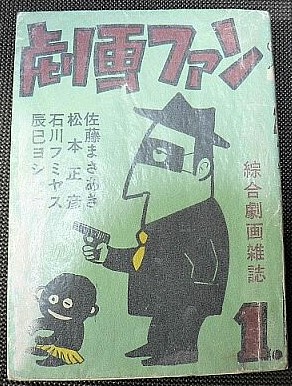

『劇画ファン』創刊号(1960年9月)

筆者も叶和一の筆名で、

短篇「わが想い」を寄せている

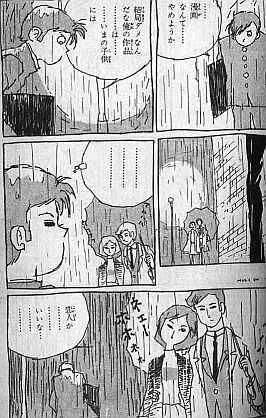

当時の叶和一(筆者)の作品

『佐藤まさあきマガジン』より

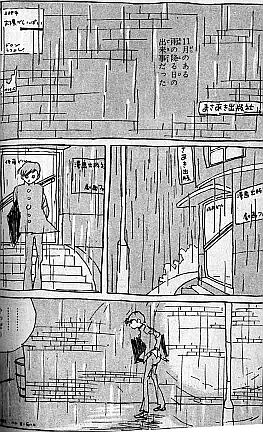

当時の叶和一(筆者)の作品

『佐藤まさあきマガジン』より

『国分寺物語』8

【第7回】佐藤まさあき氏のこと

|

佐藤氏は小柄だがお洒落で、当時の人気時代劇俳優東千代之介に似たハンサムだったので、女性にはもてた。この頃はまだ独身だったが、訪ねる度に違った女性が居て驚かされた。それに、住居も凝るほうで、まだマンションとかハイツとかいうのが珍しかった頃に、国分寺では最高級だったはずの豪華な賃貸アパート(今なら高級マンション)に住んでいて、間取りも3LDKぐらいの広さで、そんなところに悠々と暮らしているものだから、ただそれだけで一部の仲間からはけっこう嫌われているのだった。要するに、ダメな連中からは僻まれうとまれ嫌われるといった未だにどこにでもあるパターンである。 さて、川崎と南波と僕の三人が佐藤氏の高級アパートを訪ねるや、ペンを手にしたまま氏が玄関口にやってきて僕らを応接間に通してくれた。そして、ちょっと待つように言い残し、佐藤氏が応接間から出ていった。 僕は佐藤氏のアシスタントをするときは、この応接間のソファで仮眠をするので応接間なるものがあるのを知っていたが、川崎と南波は初めてだったので、二人は驚き合っていた。 「これて、お金持ちの家にあるような、お客を接待するだけの部屋やろ?」と川崎が言う。 「そうだろうな。凄いねぇ! まるで、裕次郎の映画に出てくる家ん中みたいだよね」と南波。 「佐藤さんとこは、このほかにも仕事部屋、寝るだけの部屋、めちゃくちゃ広い居間、それに四人用の食卓が置ける台所もあるんやで」 僕は自分のことのように自慢気に説明していた。 「嘘やろ? ほんまにそんなようけ部屋あるんか?」 川崎が疑うように言う。 「ほんまやて。頼んだら見せてくれるんちゃう」 「ごめん、ごめん。コーヒー淹れてたんで、待たせてしもて。きょうは彼女もおれへんしね」 佐藤まさあき氏自ら、僕らのためにコーヒーを淹れてトレーの上にしゃれたデザインのカップとサイフォンを乗せて戻ってきたのだ。 そのスマートさには、東京者の南波健二でさえド肝を抜かれているようだった。 「コーヒー飲んだら、居間に案内するね。そこにモデルガン飾ってるんや」 いうなれば、僕らは三人ともまだガキである。コーヒーが美味しいとは思えない歳だから、コーヒーもそこそこに、居間に行くことになった。 後年、博物館ができるほどのガン・コレクターになり、作家の大藪春彦氏と、どちらがコレクションの数が多いか、どちらが貴重なモデルガンを所有しているかを、雑誌のグラビアで競い合っていたくらいだから、この頃でも、既に50丁は持っていたと記憶している。とにかく僕らは居間に移り、ガン・ショップの陳列ケースのようなガラス戸付きの戸棚の前で興奮していた。残念ながら、僕は銃と車には未だに興味がなく、佐藤氏がどんな種類のモデルガンを持っていたかを書き並べることができないのだが、大雑把に書くなら、ライフル銃、西部劇でおなじみの拳銃、ギャングなどが好んだ小ぶりの拳銃、組み立て式のマシンガン、珍しい銃では火縄銃の模型など、とにかくいっぱいあったのだ。 川崎と南波は、本物のように精巧にできたモデルガンを手に取っては、西部劇やギャング映画の主人公に成りきっていた。 「佐藤さんは、やはりガンプレイ上手なんですか?」 南波が訊いた。 「いや、下手やろね。触ったり拭いたり、掃除したり、手に取って眺めたりするのが好きなだけで、僕はガンプレイはほとんどせえへんから」 佐藤氏が答えたが、そういえば僕も佐藤氏がガンプレイをしているところを見たことがなかった。 「ちょっと飲みにいこか。お腹も空いたし、ほんまは忙しいんやけど、俺、川崎君とはゆっくり話ししたかったんや。ええ機会やし、な、ちょっとええやろ? 銃はいつでも、また見に来たらええ」 佐藤氏がジャンパーを着ながら僕らに言った。 佐藤氏は、国分寺駅近くのいきつけのBARに僕らを連れて行くと、ママらしき人に「きょうは色気なしで、男四人ゆっくり話したいんでね。カウンターではなくボックスを借りるね」と言いながら、四人掛けのボックス席に僕らを促した。 川崎も南波も、酒の少しは呑めるらしくロックやカクテルを注文していたが、まだ酒の呑めない僕はサイダーを注文した。この席では、佐藤氏が川崎の絵の巧さをベタ褒めし、近く彼が編集人として制作する『劇画ファン』(のちの『佐藤まさあきマガジン』)(注1)という雑誌形式の単行本を定期的に発行していくので、その創刊号からレギュラーで短編を寄せてほしいと盛んに口説き始めた。大先輩の口説きに川崎が応じることになり、佐藤氏は、「川崎君が描いてくれるなら、俺の本も箔が付くなぁ。売れるぞ、絶対に」と、本当に嬉しそうに言いながら、「ありがとう、ありがとう!」と後輩である川崎に頭を下げるのであった。 「じゃ、ボンちゃんが描けなかったときは、磯ちゃんか僕がピンチヒッターですね」と南波が冗談めかして言ったが、「そやね、そのときはよろしくね」と、佐藤氏は僕らに気遣うように応えた。 佐藤まさあき氏は、僕の知る限り好漢である。おしゃれでハデで、女性にもてるし、稼いでいるから豪華なアパートに住んでいるし、それだもので売れない同業者からは妬まれていて、佐藤氏のいない場所では、ケチだとかほら吹きだとか、見栄っ張りだとか絵が下手だとか性格が良くないとか、むちゃくちゃ悪口を言われていたものである。 けれども、これらを見聞きしてきた僕としては、この陰口を言い合う連中こそが姑息で、佐藤氏が同席している時には新刊を褒めたり、非道い話は、普段は佐藤氏の悪口をさんざ並べ立てているくせに、しばしば佐藤氏宅を訪ねてきては借金を頼んでいる人もけっこう居たことだ。 こういう輩は、まだ漫画家の卵である僕など眼中にないらしく、ある日など、きのうどこかで僕が居合わすときに佐藤氏の悪口を言っていた人が、僕がきょう佐藤氏と机を並べてベタ塗りをしているところへ現われて、僕に気付かないのか気付いていてか、あるいは知らんぷりをきめているのか、しゃあしゃあとお世辞を述べながら借金を申し込み、やがて目的が叶うとそそくさと帰っていくのを見たことがある。 「磯田君。人間て、おもろいやろ? 普段は俺をめちゃくちゃけなしてるあいつが、その俺に金借りに来よるんやから」と佐藤氏が呟いた。氏は悪口を言われているのを知っていたのである。 「知ってはったんですか? 知ってはって、なんであんな人に、お金を貸たりしはるんですか?」 僕は、まるで僕自身が不満でもあるかのように訊いた。 「善意からとはちゃうね。はっきりゆうて悪意からやろなぁ。磯田君は見てへんかったやろけど、今、2000円貸すときに、わざと千円札の束を、あいつに見えるようにして、その束から2枚だけ抜いて渡したったんや。束ゆうても、30枚くらいやけどな。ははは、かなりイヤな性格やろ、俺も。けど、あいつ、僻んどるで今ごろ。生活費借りに来よったはずやのにけっきょく俺が稼いでいることを知ってアタマきて、今貸した金、全部ヤケ酒とパチンコに使(つ)こうとるはずや。『くそっ! 佐藤め、いつか殺したるっ!』とか、ぶつぶつゆいながらね」 こういった台詞は、僕が当時を思い出しながら書いているので、もちろん正確ではない。けれども、こういった意味のことを佐藤氏が僕に言ったのは本当なのだ。そして故人の名誉のために付け加えておくなら、これくらいの意地悪をしたくなるほど、この連中はほんとうに非道い人たちだったのである。 それから1カ月後、佐藤氏はいよいよ『劇画ファン』の編集と執筆に追われ始めた。いやはや凄かったのを憶えている。普段はあまり近寄って来ない劇画家や漫画家たちが、近くまで来たもので、とか、原稿用紙を切らせてしまったので数枚貸してもらえないかなぁ、などと言いながら入れ替わり立ち替わり5人も6人も佐藤氏を訪ねてくるのだった。ストレートに仕事が欲しい、何か描かせてくれと売り込む人。それとなく、状況を探って帰るだけの人。短編の下書きを済ませた原稿を持参し、可能性を伺う人など、そのほとんどが日頃佐藤氏のことを快く思っていない人たちだった。 この一時期は、さいとう・たかを氏編集の『ゴリラマガジン』(注2)、辰巳ヨシヒロ氏編集の『劇画マガジン』(のちの『辰巳ヨシヒロマガジン』)(注3)、松本正彦氏の『松本正彦ミステリーマガジン』(注4)が次々と出版され、貸本屋向け漫画本の新スタイルとして人気を博したのである。 この『劇画ファン』の刊行を区切りに、佐藤氏は国分寺から新宿の角筈(現在の西新宿三、四丁目辺りで当時は近くに浄水場が在った)のアパートに居を移したのだが、これがまた高級アパートメントだったもので、噂を耳にした売れない劇画家たちからは益々憎まれるのだった。いずれにしろ国分寺に見限りをつけた佐藤氏は、その後一度も国分寺を訪ねることがなかったと聞く。 僕は何度か、今ならマンションと呼ぶのだろう角筈のアパートに泊りがけで手伝いに行ったが、そのうちに氏は専属のアシスタントを2名ほど雇ったので、僕の出番もなくなり、それから1年後に佐藤氏から『劇画ファン』を改題した『佐藤まさあきマガジン』に16ページの短編を依頼して頂けるまでの間、ご無沙汰を続けていたのだった。僕など忘れられていると思っていただけに、佐藤氏から仕事を頼まれたときは大感激、直ちに国分寺から新宿の角筈へと飛んで行ったのである。 佐藤氏で驚いたことは年齢知ったときだ。国分寺で知り合えた大方の劇画家・漫画家は殆どの人が僕より5歳から7歳ぐらいの年長だったため、さいとう・たかを氏や辰巳ヨシヒロ氏と対等に付き合っていた佐藤氏を、若くても5、6歳上だろうと思っていたのだが、実際には3歳だけ年長にすぎず、それならば僕とは同世代とも言える歳で、それが僕にはすごく不思議に思えたのである。 「俺は戦災孤児やったから、終戦を迎えたころからたった一人で生きてきたからなぁ。なんかこう、馬鹿にされたらアカン思てな、けっこうひねてたちゅうか、いっつも背伸びしてたから頭だけ人より年喰いよったんちゃうかなぁ」 みっつ上には見えないと言った僕に、佐藤まさあき氏はこう応え、「俺が孤児やったゆうことは、ほかの人に言いふらさんといてや。磯田君やから話したんやからな」と僕を見ていたずらっぽくにっと笑ったのだが、そのときの笑顔は珍しく子供のように見えるのだった。 後年(帰阪してから1年後くらい)、大阪で燻っていた僕はある理由でお金が必要になり、依頼もされていないのに急遽16ページの短編を描き上げ、佐藤まさあき氏にその原稿を送付し、採用して頂けるなら原稿料を前借りさせてほしい、といったすこぶる不躾な内容の手紙を同封し、泣きついたのだったが、3、4日後(当時の郵便事情では東京−大阪間はこの程度の日数を要した)「作品気に入りました。今すぐ掲載することは無理ですが、預かっておきます。それから原稿料の件は承知しました。少なくて申しわけないけれど同送します。これが君の役に立つことを願って。そして元気を出してください」といった手紙付きの、現金書留を送ってもらえたことは、今でもときおり思い出し、その度に目頭が熱くなるのである。 これも余談だが、数年後の佐藤プロには、松森正氏や川崎三枝子氏など、リアルタッチの絵の巧いアシスタントが入り、彼らの所属していた時期の佐藤氏の作品に登場する女性キャラクターは、氏の画風とは似合わないほどの美人になっていたが、この松森氏も川崎氏も、やがて独立して青年向け雑誌界で大活躍する人気劇画家になるのだった。

(注2)『ゴリラマガジン』/さいとう・たかを氏の個人雑誌で、「台風五郎」が巻頭カラーページを飾っていた。 (注3)『劇画マガジン』/同じく辰巳ヨシヒロ氏の個人雑誌。筆者はこの雑誌の何号かで1、2本の短篇を寄せている。 (注4)『松本正彦ミステリーマガジン』/これも、松本正彦氏の個人雑誌だが、後発なのに松本正彦といった個人名を雑誌名に冠したのが、ネーミングとして評判を得、それで先発の佐藤氏や辰巳氏の個人雑誌にも漫画家名が付いたのである。 |

|

|

|

|