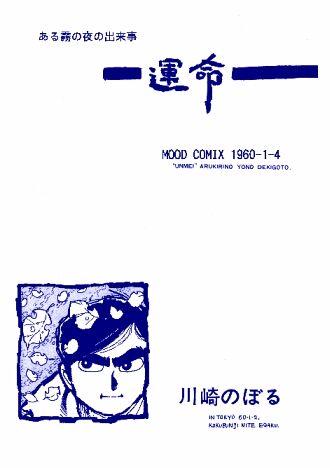

川崎のぼる「運命」

『ミッドナイト 松本正マガジン

第2巻

(1960年2月)

※コマ内にローマ字でメモ書きするのは叶和一氏のよくやることだが、川崎のぼる氏も何らかの影響を受けたのかも。

※バックの看板に「イソダ屋」とある

『国分寺物語』12

【第11回】春が来て、夏が来て、やがて……

|

寒い寒い武蔵野の冬が過ぎ去り、嬉しい嬉しい春が来た。部屋に居て、寒さに震えなくともいい気候の到来がこんなにも幸福だなどという感覚は、現在の若者には大仰に思えるかもしれないが、冷暖房器具(ここでは、クーラーやヒーターのことではなく、扇風機や石油ストーブなどを指す)の持てない僕らには、春や秋は天国そのものに思えたのである。 僕らは冬眠から抜け出したように、暖かくなるにつれ活気づいてきた。川崎は、「夏が来る前に単行本を仕上げるんや」と宣言し、南波は、「俺は短篇を描き溜めて、佐藤さんや辰巳さんのように『南波健二アクションマガジン』ってのを作るんだ」と言った。 僕はアシスタント業の合間をぬって、少女漫画の単行本を描き始めていたが、彼らのように断言する自信は無かったから、俺も今年中には単行本を出すのだと、密かに決意するのだった。 暖かくなり、アパートでも仕事ができるようになったこともあって、僕らは生活費を節約するために喫茶店に出かける回数を減らした。それでも、川崎も南波もウエイトレス嬢には会いたいかして「リリー」にはたまに顔を出していたが、店内での執筆はしなくなっていた。彼らが「リリーに行こう」と言い出すと、僕もすごく嬉しかったが、僕の場合は喫茶店下の映画館で映画を観られることが楽しみだったのである。 そんなおり、『松本正彦ミステリーマガジン』に川崎のぼるが短篇を寄稿することになり、「運命」(注1)というタイトルの叙情ムードなサスペンスを描き始めた。同じころ、僕も辰巳ヨシヒロ氏編集の『劇画マガジン』に短篇を頼まれて大喜びしていたのだが、川崎のようにすぐにストーリーを考える力が僕には無かったので、締切が近づいてきてもストーリーが創れずに落ち込んでいたのを思い出す。 そんなとき、かつて喫茶「でんえん」で、永島氏と結婚したウエイトレスの小百合さんに親切にされたことを思い出し、その体験談(注2)を描くことにした。自慢気で恐縮だが、永島慎二氏もつげ義春氏もまだ、私小説的な作品を発表していないときで、当時は諸先輩に賞賛されたのを憶えている。そのストーリーを簡単に説明すれば、「でんえん」をモデルにした喫茶店で、コーヒー代がないことに気付き、そのことを店主に言い出せなくて、2時間も3時間もひとりそわそわ悶々としているのを、きっと金が無いのだろうと判断していたのちの永島慎二夫人小百合さんがモデルのウエイトレスが、カップに水を注ぎに来たついでに、テーブルの上にそっと紙に包んだ何かを置いていくのだが、恐る恐る包みを開けると百円札が1枚入っていて、「コーヒー代、これで払いなさいな。お釣りは食事代にでもお使いなさい」との走り書きが添えられていたのだったが……というような実話に基づいた短篇なのである。 私小説的作品が叶和一こと磯田和一が最初だという事実関係は、この頃の作品掲載誌の発行年月日を調べれば証明されることだから、ホラやハッタリ、あるいはウソのつきようがないのである。 さて、辰巳氏から掲載誌を頂くために久しぶりに喫茶「でんえん」を訪ねた。今は小百合さんのいない(永島氏と結婚し、阿佐ヶ谷に引っ越していた)「でんえん」だったが、何か熱いものが喫茶店内には漂っているようで、僕は妙に興奮したのを思い出す。国分寺で最初に入った喫茶店。永島慎二先生に、さいとう・たかを氏を紹介してもらった僕にとっては劇的な場面の喫茶店。永島慎二氏と初めて出会えた東京の大久保も、強烈に印象に残っているのだが、やはりここ都下国分寺は現在もイラストレーターを生業にしている身としても、この時代、この国分寺こそがわが原点であり原風景なのだ。 そしてこの原点は僕個人的にも、貸本漫画家から始まり、以降アニメーター見習い、グラフィックデザイナー、コピーライター、漫画家(青年誌ブーム到来に再挑戦/’70年再上京現在に至る)、そしてイラストレーターの今の自分に繋がっているのである。 川崎のぼるも、南波健二も、都内に住んでいた故ありかわ栄一(園田光慶)も、やはりここ国分寺での体験や経験が原点になっていると話していたことがある。川崎のぼるの短篇「運命」が描き下ろされたとき、諸先輩が脱帽したのを憶えている。掲載誌『松本正彦ミステリーマガジン』の責任編集者、松本氏は絶賛。さいとう・たかを氏も驚愕。辰巳ヨシヒロ氏は、「漫画や劇画の方向が、今回の川崎君の作品以降変わっていくやろね」と讃えていた。 事実、川崎は、このあと漫画と劇画の中間のジャンルとも呼べる、つまり手塚治虫風でもなくさいとう・たかを風でもない川崎のぼる独特の作風画風を生み出していくのである。 南波健二は劇画家でありつづけたが、川崎風タッチにはいち早くありかわ栄一がつづき、当時は関西在住で、大阪時代には川崎やありかわと親しかった佃竜二氏(のちのビッグ錠)らがつづくのだった。 以上は余談ではあるが、十数年後に訪れる少年漫画週刊誌ブームや青年漫画週刊誌ブームを経て、現在の漫画・劇画界につづく盛況ぶりも、漫画史的に遡れば、ここ国分寺村に繋がっているのである。 こんな風に、’60年前後の国分寺を知るひとりとしては、貸本漫画研究家や漫画史の専門家の著作にこの時代や背景はもちろん、「国分寺」という地名が登場してこないのが不満ではあるが、この拙著が漫画・劇画史の空白を埋める資料になることを願い、今しばらく書き進めてみたい。

(注2)「体験談」/残念なことに、この短篇の掲載誌が筆者の手元にも残っていないので、自分の作品のタイトルも失念してしまった。どなたか、辰巳ヨシヒロ氏編集の『劇画マガジン』のことをご存知でしたら、情報をお寄せください。 |

|

|

|

|