| 記入日 | 案 内 |

| 2025/12/15 |

大正末年から昭和の初期にかけて、奥三河に駆け回って大著『花祭』をまとめた早川孝太郎の次に、奥三河を何度もかけ巡った学者の話。「折口信夫と花祭り・雪祭り」の年譜(履歴表)付き。

小川 直之「花祭り研究と上演 −折口信夫を中心として−」 出版者 神奈川大学 国際常民文化研究機構

|

| 2025/12/8 |

湯ばやしの場面

|

12月7日、東栄町中設楽の花祭を見てきました。

地元の見物人のほか、名古屋の大学から20人、豊鉄バスの「奥三河再発見ツアー奥三河の伝統 東栄・中設楽の『花祭』日帰り体験」で30人ほどの大勢の方が県が見学に来て盛況でした。

1,2枚の写真では表せないほど、猿田彦命(榊鬼)の舞のほか、清めの湯をあびせる「湯ばやし」も迫力がありました。

|

|

| 2025/11/12 |

●「奥三河再発見」の日帰りバスツアー2025年 花祭りコースで、中設楽花祭(12月7日(日)見学があります。豊橋から、旅行代金は9000円、

コース詳細・インターネット予約はこちら

|

| 2025/11/12 |

●東栄町の花祭の紹介ページも、リニューアルされました。

花祭の世界(英語解説付き).pdfに着目、追加されました。

インバウンド(外国人の日本観光旅行)増加への対応でしょうか。この紹介パンフレットは、既に2011年には作成されていました。

|

| 2025/11/3 |

●11月3日(月:文化の日) 「東栄フェスティバル」

|

| 2025/10/23 |

●11月3日(月:文化の日)は「東栄フェスティバル」

●折口信夫の三遠南信に対する熱い視線

「ここ、三河の北東は、まことに興味の多い土地です。南、北設楽郡を中心に、信・遠の国境一帯の山間には、ただに花祭があるばかりではありません。色々な民俗芸能ー主に私の言う芸能に属するものーが残っています。何故こんな土地に、そんな芸能が残ったかは、我々の仲間で、一つの問題でした。かつては、設楽と言う地名から、設楽舞いを連想した人もあった様です。志多羅神を持って歩く人ーつまり、神を送る人達が、乱舞する、それを設楽舞いと言うたのですが何にしても、これは平安朝のものなのですから、あまりに時代が遠すぎる様です。私は、設楽という地名には頓着なく、この花祭りの入って来た時期を漠然と考えて見ます。」

「折口信夫全集21」(中央公論社・1996年)294頁 (旧漢字は常用漢字、現代仮名使いに修正しています。)

|

| 2025/10/07 |

●『奥三河の花祭と国学者』の参考文献

秋が終われば、「霜月祭り」『花祭』の季節になる。花祭の前に読んでおきたい本は『くにざかいの記録』(伝統と現代社・昭和56年〔1981〕)。この内容は、国会図書館デジタルコレクションの「送信サービスで閲覧可能」

毎日新聞記者だった沢田猛氏が静岡支局に勤務中、天龍川の三信遠地域を現地取材したルポで、高度経済成長とダム建設に伴う山村の人口流失、地域の神事芸能等への影響等が取り上げられている。佐久間ダムができた町(川合)の「花の舞」、東栄町月の「花祭」が取材対象。40年前のインタビューながら、既に今日の花祭の危機を感じ取った、生の住民の声が取り上げられている。→神事的部分の省略・省力化、民俗芸能化、観光資源的要素の拡大などを指摘する「北設楽民俗資料調査報告 1」を引用

|

| 2025/09/26 |

●今年の「東栄フェスティバル」には、「花祭の榊鬼」が勢揃いする

11月3日(月:文化の日)、東栄町各地区の「花祭」の榊鬼が一堂に会する「榊鬼揃い踏み」が見られます(愛知県北設楽郡東栄町の「東栄ドーム」。「東栄フェスティバル」

|

| 2025/09/25 |

●新刊『奥三河の花祭と国学者』の反響

出版社からの連絡では、「素晴らしい書籍本です。家宝にします。」との愛読者カードが送られてきたとのことです。

ご高齢の花祭が好きな方からの感想のようです。本を書いたかいがあったと感謝感激です。

書籍表紙の写真は「猿田彦神」で、「導きの神」といわれています。書棚等に飾っておくだけで、合格、就職等の幸いをみちびくお守りになる、との話も聞いたことがあります。

|

| 2025/09/10 |

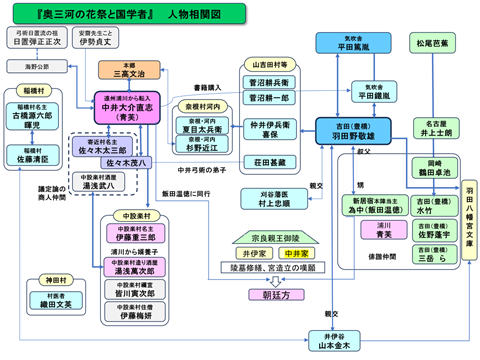

●『奥三河の花祭と国学者』の登場人物の人的関係図を作りました。読書の参考にしてください。

人的関係図の拡大・印刷

|

| 2025/08/27 |

●『奥三河の花祭と国学者』の本の新聞記事

中日新聞東三河版に、新刊『奥三河の花祭と国学者』の紹介記事が掲載されました。

記事のタイトルは、”奥三河の「花祭」変遷に迫る本” ”変革に関わった国学者紹介”となっています。

|

| 2025/08/18 |

●『奥三河の花祭と国学者』の発売日は、今日 2025年8月18日

『奥三河の花祭と国学者』

|

| 2025/08/17 |

●(参考)柳田国男との不和 脱稿後の文献資料に関連

山田慶「目と耳と足で書いた民俗学者 早川孝太郎」『三河人物散歩』(愛知教育文化振興会・平成9年〔1997〕・75頁)

「柳田国男との不和は、昭和七年の柳田国男著「女性の民間伝承」(岡書院刊)の編集や注をまかせられたときに柳田の不興を蒙ったのが最初だといわれている。彼が意図的に恩師に背こうとしてなったものだとは考えられない。その後の孝太郎のいわば軽はずみとでもいえる言動がうわさになり、それを弁解したり、詫びたりすることのできない内気な、非社交的な性格がいっそうの誤解を生んだと考えられる。」

|

| 2025/08/17 |

●夜明け前

島崎藤村の有名な小説に『夜明け前』がある。幕末から明治にかけて木曽の山村で本陣・名主を勤めた主人公・青山半蔵の郷土愛と苦悩を描く。

前に書いた『江戸の裁判ー花祭の里の天保騒動記「議定論日記」』の末尾の方で、国学者中井大介の取組み、山村の人々の生活状況は「夜明け前」と共通したところがあるという趣旨でまとめたことがあります。

島崎藤村の『夜明け前』は、YouTubeにより「夜明け前 昭和28年」で見ることができます。時代や社会が大きく変わっていく中での山村農民の生活の不安と貧窮、そして平田国学に心酔した主人公の苦悶と格闘、絶望、死・・・その時代の山村の風景とともに、リアルに表現されています。

そのドラマと『奥三河の花祭と国学者』の世界とを重ねて想像してみます。

|

| 2025/08/10 |

●折口信夫(おりくち しのぶ、号は「釈迢空」)の歌碑が、東栄町花祭会館の脇にあり。

まつり日は おとゆたけしや 川の上に したら本江(ほんごう) はれわた流なり 迢空

|

| 2025/08/09 |

●『奥三河の花祭と国学者』の本の新聞記事(2025.8.4付け)

東愛知新聞に、『奥三河の花祭と国学者』の記事が掲載されました。

|

| 2025/08/05 |

●『奥三河の花祭と国学者』の本の店頭販売時期

出版社(風媒社)からの連絡では、「8日に取次に入りますが、お盆休みということで、書店の店頭には18日以降になると思われます。」とのことです。

|

| 2025/08/01 |

●『奥三河の花祭と国学者』の本が、7月31日、印刷所から届きました。8月上旬〜中旬頃までに店頭に並びます。

風媒社から『奥三河の花祭と国学者』(定価2800円+税=3080円)。自費出版のため数量限定となります。

本の表紙の写真は、中設楽の花祭に登場する猿田彦神(榊鬼)です。

本書では、奥三河の花祭と花祭改革に関与した井真斎こと中井大介を中心に、東三河の「夜明け前」と「その後」をたどっています。

ご購入希望の方は、電子掲示板『奥三河の花祭と国学者』 花だより末尾の購入方法をご覧ください。

|

| 2025/07/28 |

●「東栄フェスティバル」(奥三河の花祭と国学者』262頁関連)

11月上旬から始まる花祭シーズンに先駆けて、毎年11月3日に「東栄フェスティバル」として、花祭のダイジェスト版(+和太鼓、その他のショーり)が披露される。このはじまりは、昭和60年〔1985〕に町制30周年記念として開催された「東栄町観光フェスティバル」で、町内各地区の花祭が披露されたが、平成4年〔1992〕12月からは、花祭をはじめとする東栄町の魅力を発信することを目的に「東栄フェスティバル」として開催されるようになった。令和2、3年はコロナ禍で中止されたが、令和4年〔2022〕から従来どおり開催されている(「広報とうえい」396号等)。

平成4年〔1992〕に「地域伝統芸能などを活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律」(通称「お祭り法」)が制定され、その地域活性化政策の一環として行われていると理解される。研究者からは観光と商業振興の祭りに郷土の神事芸能が取り入れられることには批判もあるが、過疎高齢化と山村経済の低迷が深刻化する中で、苦渋の選択だったと考えられる(渋谷美紀『民俗芸能の伝承活動と地域生活』農山漁村文化協会・2006年)。

|

| 2025/07/26 |

●奥三河の花祭と国学者』260頁 カタとココロ

上野誠『芸能伝承の民俗誌的研究 カタとココロを伝えるくふう』世界思想社・2001年から。

「カタにこだわれば形骸化し、ココロだけを優先すると止め所なく祭りは変容し伝統を失うことになる。つまり、伝承も伝統も担い手がいなければ消えるのであり、その意味では、伝承も伝統も新しく作り出す文化といえるだろう。」

|

| 2025/07/23 |

●『奥三河の花祭と国学者』260頁 「花祭の舞」には「型・形(カ)」が重視されることに関する参考資料

法律学に関する話であるが、「形式は事物に存在を与える」(新日本法規出版:法苑198号)では、柴田光蔵『ことわざの法律学』(自由国民社、一九九七年)中の「ラテン語のことわざ」から、要旨次のような解説を紹介しています。

「日本の伝統・文化では「形式」が尊重される気風、文化があり、能、歌舞伎、茶道、華道などの伝統芸能では形(定型的な所作)が中核となっている。剣道、柔道等の古来のスポーツでも、カタチ(形式・型)そのものに相当な意味が込められている、とする。こうしたカタチを重視する国柄が、明治以後異国の法制度を受け入れる土壌にもなり、早期に先進国の仲間入りを果たした・・・

|

| 2025/07/19 | 2025/07/19記事に関連

●脱稿後の文献資料

『奥三河の花祭と国学者』235頁末行

「柳田國男からは、出版を今や遅しと待たれていた」に、次の(注)を追加します。

(注) 『花祭』刊行前後の早川と柳田との関係、刊行後は「一種の絶好状態になっていった」ことについて、福田アジオ「早川孝太郎ーその研究と方法」『日本民俗学のエッセンス』(平成六年〔一九九四〕)二〇一頁、牧田茂『柳田国男』(昭和四七年〔一九七二〕)一二四頁、三隅治雄「早川孝太郎」『日本民俗文化大系 七』(昭和五三年〔一九七八〕)七四頁参照

|

| 2025/07/18 |

『奥三河の花祭と国学者』の本が、2025年8月上旬頃、風媒社から発売されることになりました。

「奥三河の花祭」がどのようなものかは、「実務の友」サイトの花祭の世界を参考にしてください。

|