|

GeForce GT520搭載グラフィックボード ZOTAC GeForce GT520(ZT-50601-10L) (2011年7月26日購入・2012年3月14日著)

ロードテスト第45回で、購入したデスクトップパソコンのSONY「VAIO VGC-RM50」はメモリやハードディスクの増設やCPUの交換、グラフィックボードの交換、各種インタフェースの増設、システムドライブのSSD化といった事を経て、現在でも主力として働いている。しかし今回、そのVGC-RM50から異音がする様になった。正確には、ウィーーーン↑と何かが回り出して回転数が上がる音がしたと思ったら、ウィーーーン↓と回転数が下がる音がするという事の繰り返しの音がするである。特別動作に影響はない様だが、内部パーツに何か問題が起こっているのだろう。少し前からたまにキーンという高い音がする様になった、電源ファンではないかと予想していた。しかし、電源ファンだとすると、さすがにメーカー製パソコンでの電源交換は難しそうだなと思っていた。 とりあえず、掃除もかねて、ケースを開けてみることにした。こういう時に、左側面のパネル全体が外れるのは便利である。パネルを外した状態で電源を入れ、各パーツに耳を近づけて異音の箇所を特定する。すると、なんとグラフィックボードのあたりから聞こえるではないか。そこで、グラフィックボードのファンを見てみると、ファンが回転したと思ったら停止を繰り返している。明らかにこれが原因である。何十分かすると突然正常に回り始めることもあるが、パソコンの電源を切って回転が止まると、再度回り始める時は同じ症状である。最近はグラフィックボードに負荷がかかる作業をしていないことと、ファンが完全に停止していないこと、しばらくすると正常になること、グラフィックボード自体が性能の低い物なので、発熱量が少ないこと、拡張スロット用のファンなどを増設し、内部の空気の流れが増えていることなど様々な要因があって、いままで実際の作業上は突然フリーズしたり画面が乱れるという様な問題が出なかった様だ。しかし、ファンが完全に停止するのも時間の問題で、そうなったらさすがに動作に影響が出るだろう。そうなってしまってから焦る前に交換することとした。 実はこのパソコンはロードテスト第96回でグラフィックボードが故障し、交換している。その際、確か「パソコン自体も寿命は近そうなので、安いグラフィックボードを取り付けて、パソコンの買い換えまでしのぎたい」と書いた様に思う。しかし、パソコンが故障する前に、再びグラフィックボードが故障したのは驚きである。しかし、今度こそパソコンの寿命は近そうなので、安めのグラフィックボードで対応したいと思う。

もちろん、金額の問題だけで安価な製品を選ぶのではない。VGC-RM50はメーカー製パソコンで、元々取り付けられていたグラフィックボードはGeForce 7600GSというグラフィックチップを搭載した製品だった。このGeForce 7600GSは消費電力が低いことで有名である。一方VGC-RM50はメーカー製パソコンなので、自作パソコンほど電源容量に余裕があるか分からないという不安材料がある。VGC-RM50自体が拡張性が高い製品なので、増設を行っても大丈夫な電源容量にはなっているとは思うが、システムドライブはSSD化して多少消費電力は下がったとはいえ、残りのハードディスクベイには全てハードディスクを増設、拡張スロットも全て埋まっており消費電力は確実に上がっている。その上CPUも2コアで1.86GHzのCore 2 Duo E6300から4コアで2.4GHzのCore 2 Quad Q6600に換装しているので、ここでも消費電力は大幅に上がっているはずだ。それを考えると、高性能なグラフィックボードでは電源容量が不足する可能性は高いのである。また、最近の高性能グラフィックボードは消費電力が高くなりすぎて発熱もかなりの物であるため、ファンが大型化している。最近では拡張スロットの隣接スロット占有(つまり2スロット必要)は当たり前で、中には3スロット占有の機種まである。一方、VGC-RM50ではPCI Express X16スロットは一番右端で、その右側にさらに2スロット分のスペースはとうてい無く、1スロット分あるかないかというところだ。その上に、グラフィックボードの1つ右側には、マザーボード上にはPCI Expressのスロットはない物の、ブラケット部だけはあるため、ここにマザーボード上のSerialATAポートをeSATAとして使えるようにするブラケットを取り付けている。カード状ではないが、ブラケット部付近はケーブルが通っている。そのため、2スロット占有のグラフィックボードでも、隣接スロットのブラケット部から排気する様な製品は取り付けられない。よって、取り付けられるのは、1スロット占有の製品か、ファン部分だけ2スロット分の厚みがあっても、ブラケット部は1スロットの製品となる。そうなると自然と消費電力の低い下位モデルとなってしまうのだ。また、それ以外に3Dグラフィック性能は必要だと言っても簡単なオンラインゲームとレースゲーム程度なので、それほど高性能な製品でも性能をもてあましてしまうため、高い金額を出すだけ無駄と言うことも理由の一つだ。 さて、今使っているのは、GeForce 210というグラフィックチップを搭載した製品だ。今はGeForce 400番台から500番台への移行が進んでいる時なので、2〜3世代前で、しかもGeForce 210はGeFroce 200番台で、GSもGTも付かない数字だけの特殊な型番になるほど下位モデルの製品なので、性能はかなり低い。これでも特別不満は感じなかったのでGeForce 210搭載製品でも良いのだが、他にも搭載して動きそうな製品はそういったものがあるのか調べた上で、大阪日本橋のでんでんタウンの各パソコンショップを回って価格によって決めたいと思う。

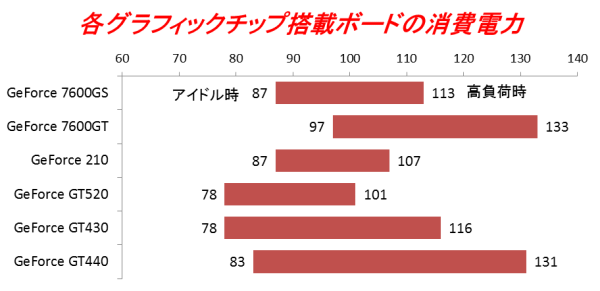

一番問題となるのは消費電力だ。そこでどの程度まで搭載可能かを調べてみる事とした。もともとVGC-RM50に搭載されていたのはGeForce 7600GSである。また同時期の上位モデルVGC-RM70DPL4に搭載されていたのは、GeForce 7600GSの一つ上位モデルのGeForce 7600GTである。また現在VGC-RM50に搭載しているのはGeForce 210である。これらの3製品に加えて、現在販売されているGeForce GT520、GeForce GT430、GeForce GT440の3製品の消費電力を比較したのが下の図である。

これらは、グラフィックボードを搭載したシステム全体の消費電力であり、アイドル時と高負荷時の両方がグラフ化されている。また各グラフィックチップを搭載したグラフィックボードの平均的な値であり、GPUクロックやメモリクロックがオーバークロックされていたり、冷却ファンの消費電力の違いによって多少の差はある物と思われるが、ある程度の参考にはなるだろう。 これを見ると、現在搭載しているGeForce 210は、アイドル時は元々搭載されていたGeForce 7600GSと同レベル、高負荷時は6W程度低いという製品である事が分かる。元々搭載されていたGeForce 7600GSはファンレス製品であったため、全体的に消費電力はもう少し低いことも考えられる。そのため確実に消費電力に問題が発生しなさそうなのは、GeForce GT520である。アイドル時、高負荷時共に現在使用しているGeForce 210より低いためだ。一方、GeForce GT430でもおそらく問題はなさそうだ。GeForce 7600GSよりアイドル時の消費電力は低く、高負荷時でも3W高いだけである。一方、VGC-RM50と同じ本体の上位モデルVGC-RM70PL4の搭載していたGeForce 7600GTはGeForce 7600GSよりアイドル時、高負荷時共に消費電力はかなり高い事が分かる。同じ本体であるため、このレベルまで大丈夫だと考えると、GeForce GT440でも問題なさそうである。ただし、VGC-RM70PL4では電源の出力が強化されている可能性もあり、これは少し賭となるだろう。ちなみに、これよりさらに上位モデルになると消費電力は上がる一方で、とてもVGC-RM50に収まりそうもない。 またスペックも比較してみよう。

これを見ると、GeForce GT520/GT430/GT440のどれを選んでも現在使っているGeForce 210より性能は上がりそうだ。いずれもDirectXのバージョンが10.1から11.0に上がり、シェーダのバージョンも4.1から5.0に上がり、最新のスペックと言える。GeForce GT520でも、シェーダプロセッサ数がGeForce 210の3倍あり、コアクロック、シェーダクロック共に向上、メモリのインタフェースは同じ64bitながらメモリクロックも大幅に上がっている。GeForce GT430はメモリクロックはGeForce GT520と同等、コアクロック、シェーダクロックはやや劣るが、メモリクロックの低さはメモリインタフェースが倍の128bitになっていることで、むしろバンド幅は高い。またシェーダプロセッサ数、テスクチャユニット数共にGeForce GT520のさらに倍あるため、コアクロック、シェーダクロックが多少低くても、性能は大きく上回るだろう。そしてGeForce GT440は基本的なスペックはGeForce GT430と同等ながら、コアクロック、シェーダクロックがGeForce GT520と同等まで高められている。また、メモリが、GeForce GT520やGeForce GT430と同じDDR3に加えて、より高速なGDDR5を利用できるという違いもある。DDR3を選択した場合のメモリクロックはGeForce GT520やGeForce GT430と同じ1.8GHz相当だが、GDDR5を選択肢場合は3.2GHz相当となり、メモリバンド幅もかなり向上する。つまり、どの製品を選んでも今使っているGeForce 210より性能は上がると思われるが、あとはどこまでの性能を求めるかになってきそうである。性能と価格のバランスが重要となってきそうだ。 さて、これを元に、大阪日本橋のでんでんタウンを見て回った。すると、GeForce GT440では、1スロット占有の製品が非常に少ないことが分かる。ブラケット部の1スロットに各種出力端子、もう一スロットがスリットになっており、ファンからの熱を直接排気する構造の、完全2スロット占有の製品も多い。また、残りはブラケット部は1スロットながら、厚みのあるファンが取り付けられており、内部は2スロット分必要という製品になる。カタログ上はブラケット部が1スロット、ファンも1スロットという製品もあるが、実際に販売されている物の中には無かった。これがGeForce GT430になると、ほぼ全ての製品がブラケット部は1スロットで収まっており、ファンは厚みがあり2スロット分必要という製品が多くなる。また、ファン部分も1スロットで収まる製品も少ないながら販売されているのを見かける様になる。さらに、GeForce GT520ならば、ファンレスの製品を除いてブラケット部、ファン部共に1スロット占有となっている。つまりGeForce GT520ならば完全1スロット占有の製品を選べ、GeForce GT430なら選択肢は少なくなるが選ぶ事は可能、GeForce GT440ならファン部は2スロットという製品を選ぶしかない。VGC-RM50のグラフィックボードの隣接するスロット部分には、ブラケット部は他のスロットと同じように取り外せるようになっているが、マザーボード上にはPCI Expressスロットが存在しないスペースになっている。ブラケット部も下部が少しだけ狭くなっており、何のために使うのか分からないスペースだ。前述のように、現在、ここにはマザーボード上のSerial ATAコネクタをeSATAコネクタに変換するブラケットを取り付けている。ブラケット部にコネクタが刺さった様な形状になっており、そこからケーブルが出ているだけなので、うまくいけばファンが2スロット分必要でも、取り付けられる。しかし、ファンの場所や大きさによってはeSATAのコネクタ部分と干渉する可能性もある。各グラフィックボードのファンの大きさや厚みがはっきりとは書かれていないため、確実に干渉しないという保証がない。安全性をとるなら、やはりファン部まで1スロット占有の製品だろう。そもそも、GeForce GT440は消費電力の面で全く不安がないとは言えないことに加えて、そこまで性能を求めていないこと、パソコンを買い換えるまでのつなぎの製品であることを考えると、無理をしてGeForce GT440を選ぶ必要はなさそうだ。GeForce GT520かGeForce GT430あたりが妥当なところだろう。 それぞれの価格は、GeForce GT520が4,280円〜5,480円、GeForce GT430が5,280円〜6,780円といったところだ。今回は選ばない事にしたGeForce GT440は6,780円〜7,960円と金額だけを見ると高めだ。ちなみに今と同じGeForce 210ならば3000円程度の製品もあったが、価格差はそれほど大きくないため今とは別のグラフィックチップにしてみるのもおもしろそうだ。 あとはGeForce GT520かGeForce GT430かという事である。GeForce GT520は型番から分かる様に、GeForce GT430と比べると100番台が1つ進んでいる事から1世代新しいが、10番台が1つ下がることから1つ下位の製品となる。パソコン雑誌などのベンチマークテストや価格を見ても、GeForce GT430の方が性能は上だ。ただ、前述のスペック表を見てもGeForce GT520でも今のGeForce 210より性能は上がる様である。それほど重いゲームをするわけでもないので、つなぎの製品としてはGeForce GT520あたりが妥当そうだ。 では、GeForce GT520と決まったところで、GeForce GT520を搭載したどのグラフィックボードにするか決めなければならない。インターネット上で各社の製品を調べてまとめたところ2011年7月現在で13製品がラインナップされてだけであり、GeForce GT430搭載の製品と比べると選択肢は少ない。GeForce GT520自体が最近発表されたチップであるためだろう。また、リファレンスデザインという物が存在するが、低価格製品ではわざわざオリジナルで開発するほどコストがかけられないこともあって、ほとんどがそのままのデザインであるため、製品間の差は少ない。たいていが、小型のファンを搭載し、ディスプレイ出力はDVI-IとD-Sub 15ピン、HDMIといったところだ。ブラケットを交換する事で、LowProfileに対応している。コアクロックもほぼ全ての製品でリファレンスデザイン通りの810MHz前後である。一方でメモリクロックは多少バラツキがある。リファレンスデザインは1800MHz(1.8GHz)だが、実際にそのクロックなのはGIGABYTEのGV-N5200OC-1GIだけである。その他、1600MHzや1580MHz、低い物だと1070MHz/1066MHz/1000MHzというものまである。元々メモリ性能は高くない製品なので、メモリクロックを落としてでも、発熱を少なくしたり、コストダウンの方に力を入れたと言うことだろうか。コアクロックほど大きくはないが性能に影響しそうだ。特殊な製品としては、メモリが2GBと多い、AFOXのAF520-2048D3L1とEVGAの02G-P3-1529、Palit MicrosystemsのNEAT5200HD06-1193Dがあるが、いずれもメモリクロックは1000〜1200MHzと低く、容量の代わりに性能が犠牲になっている感があることと、価格が5,500円〜6,500円とGeForce GT430と並ぶ価格になっているためコストパフォーマンスは悪い。そこまでグラフィックメモリを必要とする作業もしないだろう。またEVGAの01G-P3-1526は出力がminiHDMIとDVI-I×2という特殊な構成だ。DVI-I×2は惹かれるが、在庫のある店舗は見つからなかった。 悩んだ結果、ZOTACの「GeForce GT520(ZT-50601-10L)」を選んだ。メモリクロックが1600MHzと比較的高いわりに、価格が4,840円と他の製品とそれほど変わらない価格が魅力的だ。メモリクロックが1800MHzでコアクロックもオーバークロックした830MHzというGIGABYTEのGV-N5200OC-1GIもあるが、GPUのオーバークロック率はわずか2.5%の割に、価格が5,780円と高いため見送った。逆にメモリが512MBに減っているLeadtekのWinFast GT520 512MBもあるが、メモリクロックも1066MHzと低い割に価格は4.280円と価格差は560円と小さいため、それほど魅力的ではない。「GeForce GT520(ZT-50601-10L)」のZOTACというメーカーは有名で、多数の製品を出しており、雑誌などでもグラフィックチップを搭載した代表製品として紹介されることも多いメーカーであるため、安心感もある。PC One'sで4,840円で購入した。

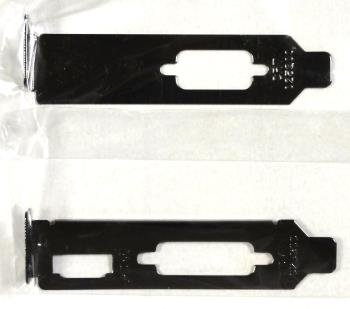

さて、それでは購入した「GeForce GT520(ZT-50601-10L)」を見てみよう。箱から取り出してみると、こぢんまりしたグラフィックボードが出てきた。ブラケット部もファンも1スロット仕様であるだけでなく、LowProfile仕様のスロットにも挿せるようになっているため、基盤部分は高さがかなり抑えられている。そのなかで、目を引くのが透明のオレンジ色の冷却ファンだ。ボード自体も基盤の色が緑ではなく黒なのも特徴的だ。出力端子は、D-Sub15ピン、HDMI、DVI-Iの順に並んでいる。1スロット仕様のグラフィックボードのほとんどがこの3種類がこの順で並んでいるので、特別変わったところはない。ただD-Sub15ピンとDVD-I端子がオレンジ色なのはZOTACならではだ。また真横から見ると、ブラケット部で冷却ファンが見えなくなる。ファン部分まで完全な1スロット仕様であることがわかる。隣接スロットに空きがない今回のような場合でも安心といえる。そのファンはよく見てみると、ヒートシンクの中に埋まっているような形状である。ヒートシンクの上にファンをつけたのでは1スロットに収まらないためこのような形状になっているのだろう。冷却能力は落ちそうだが、ローエンドのチップでは問題ないのだろう。 ちなみに、付属品でLowProfileスロット用のブラケットが付属している。基盤部分はすでにLowProfileスロットに収まるサイズなので、ブラケットだけ交換すれば対応できるわけだ。交換用のブラケットは2つあり、1つがHDMIとDVI-I、もう一つがD-Sub15ピンのコネクタを取り付けることとなる。HDMIとDVI-Iは基板上にあるためボードの方にはHDMIとDVI-Iのブラケットを取り付け、取り外せるD-Sub15ピンを隣接スロットに移す形となる。

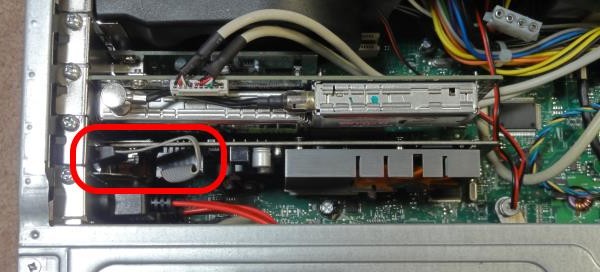

それでは、交換作業に入るとしよう。今回、「GeForce GT520(ZT-50601-10L)」を取り付けるのは、デスクトップパソコンVGC-RM50である。マザーボードやハードディスク、電源などの入ったメインユニットと、光学ドライブやメモリカードリーダの入ったアクセスユニットの2つに分かれているが、グラフィックボードはメインユニット側に取り付けられている。メインユニットは、背面のねじを2本外すと、左側面のパネル全体が外れるようになる。全体が開くため、内部へのアクセスがしやすくて良い。内部の3.5インチベイや、内部の梁なども外すことができるが、今回は側面パネルを外すだけでグラフィックボードの交換は可能だ。 まずは、グラフィックボードを取り外そう。パソコンの前面を右側にして置いた状態で、4つの拡張スロットの1番下がグラフィックボードだ。ちなみブラケット部はそのもう一つ下にもあるが、スロット自体はない。

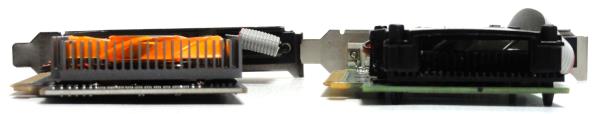

とりはずしたカードと比較してみよう。これまで使っていたのは、LEADTEK製のGeForce 210搭載のカード「WinFast 210 512MB DDR3 Low Profile」である。基盤やファンの色が違う他は高さや長さはほぼ同じだ。強いていうなら、ファンの位置が若干違うくらいだ。横から見ても、冷却ファンがヒートシンクの中に入っているのも同じで、厚みもほぼ同じであった。どちらも1スロット仕様であるため当然ともいえるが、サイズが同じということは、交換する上では、物理的に入らない可能性がないため、安心感は高い。 また出力端子は種類も並び方も位置もほぼ同じで、別メーカのグラフィックボードとは思えないほどだ。とはいえ、どちらもNvidiaのリファレンスデザインを元に作っていると思われるため、こういった事になるのだろう。

新しいグラフィックボードの増設自体は非常に簡単だ。これまで使っていたグラフィックボードを抜いたスロットに、上から挿し込むだけだ。傾けることなく真上から挿し込み、ある程度力をかければ、ぐっと置くまで挿し込める。あとはブラケット部のねじを止めるだけだ。これだけで増設作業は完了である。ファンも1スロット仕様であるため、隣のeSATAブラケットとも接触することなく、スペース的にも問題なく収まっている。パソコンの背面から見ると、端子類が綺麗に背面に出ている事がわかる。 あとはパソコンの電源を入れてWindowsを起動する。正常に増設作業が行えていないと、画面に何も出力されないが、正常に起動中のメッセージが表示され、Windowsの起動後は自動的にドライバが組み込まれて使用できるようになった。もちろん冷却ファンも正常に回っている。これで増設作業は終了だ。製品選びに時間がかかったが、増設作業自体はあっけなく終了した。

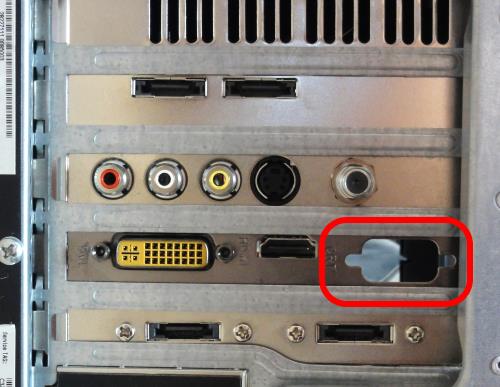

さて、増設作業は完了したわけだが、実は問題がある。D-Sub15ピンの端子が使えないのである。今回交換したパソコンVGC-RM50では、ブラケット部だけがへこんだような形になっている。そのため逆に言えば、グラフィックボードのブラケット部の両端の部分で、パソコンフレームがふくらんでいるような状態になる。そのため、ブラケット部の両端にあるDVI-IとD-Sub15ピンのうち、端ギリギリにあるD-Sub15ピンが使えないのだ。正確には、D-Sub15ピンのケーブル固定用ねじがフレームに接触しそうな状態なのだ。そのためケーブルをつなごうとすると、このフレームが邪魔をしてケーブルが挿せないのだ。実はこれまで使っていた「WinFast 210 512MB DDR3 Low Profile」でも同じ問題が発生していたが(前述のように端子の位置が同じなのだから当然だ)、「WinFast 210 512MB DDR3 Low Profile」を増設時はDVI接続しか利用しておらず、問題にはならなかった。ところが最近になって、リビングにあるテレビとD-Sub15ピンで接続するようになり、問題になっていた。とりあえずノートパソコン用に固定ねじのないケーブルを使うことで対応していたが、固定ねじが無い分ケーブルがゆるみやすいという問題があった。 しかし今回、LowProfile仕様にするためにD-Sub15ピンが外れることがわかったので、これを利用してD-Sub15ピンも普通に使用できるようにすることにしたのだ。具体的には、D-Sub15ピンコネクタをブラケットに固定せず、D-Sub15ピン用の穴から外に出した状態にしておくのだ。固定しない事で多少の融通が利くため、パソコンのフレームに邪魔をされることもない。 そこで、D-Sub15ピンをブラケットから外してみたのだが、当然D-Sub15ピンの固定穴よりD-Sun15ピンのコネクタ全体の方が大きいため、そこから外に出すことができない。計画は失敗かと思ったが、よく見るとD-Sub15ピンのケーブルは、ブラケット側だけでなく、基板上のコネクタも外れるようになっていたのだ。どうやら、LowProfile仕様にする時、D-Sub15ピンだけ隣接スロットを使用しなければならないため、D-Sub15ピンを使用しない場合、ケーブル自体を外せるようにしているらしい。 基板側のコネクタの方が小さいため、こちらをD-Sub15ピン用の穴から通すことにして、とりあえずケーブルを外した状態でグラフィックボードを取り付ける。その後、グラフィックボードを取り付けたら、基盤側のコネクタを外側からブラケットのD-Sub15ピン用の穴に通して、基板に接続するこれで、D-Sub15ピンが、穴から外に出た状態になった。無事に固定ねじ付きのD-Sub15ピンケーブルも接続でき、これで増設作業はすべて完了である。ない、この方法は正規の使用方法でないため、固定されていないD-Sub15ピンのケーブルが引っ張られて破損したり外れたりするなど、何らかの問題が発生することも考えられる。この方法を試される方は自己責任でお願いしたい。

それでは、ベンチマークテストを利用して「GeForce GT520(ZT-50601-10L)」の性能をテストしてみたいと思う。今回増設したパソコンはSONYの「VGC-RM50」だが、CPUをCore 2 Duo E6300(1.86GHz)からCore 2 Quad Q6600(2.40GHz)に交換したり、メモリを3GBに増設するなど、さまざまな変更を行っている。そのため、本来のVGC-RM50より良い数値が出る場合があることはご了承いただきたい。 今回のテストは、「GeForce GT520(ZT-50601-10L)」だけでなく、これまで使っていたGeForce 210搭載グラフィックボードのLEADTEK「WinFast 210 512MB DDR3 Low Profile」と、VGC-RM50に標準搭載されていたGeForce 7600GS搭載グラフィックボードの性能も同時に掲載している。また、ノートパソコン「VPCF13AGJ」がGeForce GT425Mというモバイル向けグラフィックボードを搭載しているため、この結果も掲載しているが、この機種だけCPUやメモリ、OSなどの環境が異なるため参考値として見ていただきたい。様々なテストを行っているが、すべて3回実行し、その平均値を掲載している。なお、一部の機種や解像度の結果が掲載されていないテストがあるが、これはグラフィックボードのスペック不足の関係でテストが行えなかったものや、特定の解像度の選択肢が選べなかったものの他、グラフィックボードを交換する前にテスト自体を行っていなかったものなどがあるが、ご了承いただきたい。各パソコンのテスト環境は以下の通りである。

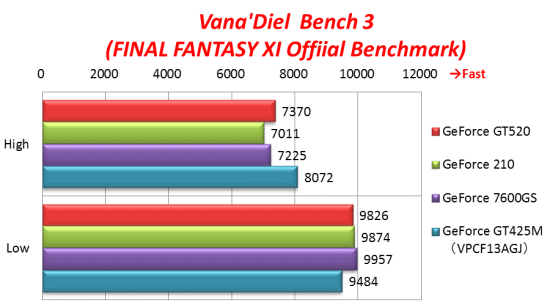

それでは、まずFINAL FANTASY XI Official Bemchmarkである「Vana'Diel Bench 3」の結果を見てみよう。これを見ると、いずれも似た値となってしまっている。かろうじてHighではGeForce GT425Mがリードし、あとは僅差でGeForce GT520、GeForce 7600GS、GeForce 210となっているが、Lowに至っては誤差程度の違いしか出ていない。このベンチマークテスト自体は古いため、テスト内容が軽く、差が付きにくかったものと思われる。

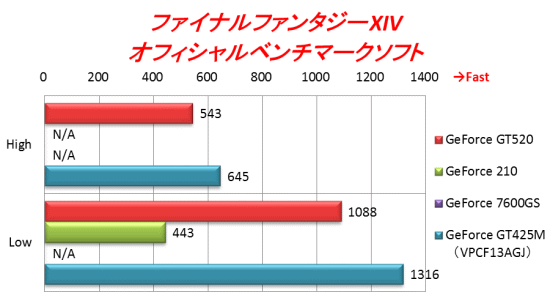

同じFINAL FANTASYのベンチマークテストでも最新の「ファイナルファンタジーXIV オフィシャルベンチマークソフト」の結果である。Lowでも解像度は1280×720ドット、Highでは1920×1080ドットとなっているだけあって、重めになっている。ちなみにGeForce 7600GSではテストを行っておらず、GeForce 210ではHighは実行できなかったためN/Aとなっている。Lowの結果を見ると、GeForce GT520はGeForce 210と比べて、倍以上の性能になっていることがわかる。またGeForce GT425Mには負けてはいるものの17%であり、シェーダー数が半分、メモリインタフェースも半分に制限されているが、コアクロックの高さで補っている形だ。またHighでも同じ傾向となっている。同じローエンドのグラフィックチップながら、GeForce 210から世代が変わり、性能もかなり向上しているようだ。

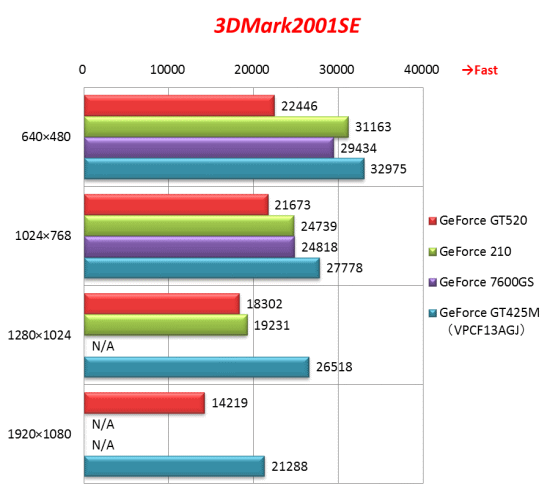

続いて3DMark2001SEのテスト結果である。「2001」からもわかるように11年前のテストでDirectX8世代のテストであり、今となっては非常に軽い。ちなみにGeForce 7600GSの1280×1024ドット以上、GeForce 210の1920×1080ドットはテストが実行できなかった。結果を見るとなぜか低解像度ではGeForce GT520の性能がふるわない事がわかる。しかし、640×480ドットから1024×768ドットに上がってもほとんど数値の低下がなく、結果的に他との差が縮まっている。1280×1024ドットでもそれほど性能が落ちないため、GeForce 210と同じ程度になっている。また1920×1080ドットでの結果で見ると、GeForce GT425Mと比べて33%も性能が低いため、やはりGeForce GT520はGeForce GT425Mには及ばないという事になる。高解像度で数値が低い理由はわからないが、高解像度になれば気にならなくなるため、実用上は問題ないだろう。

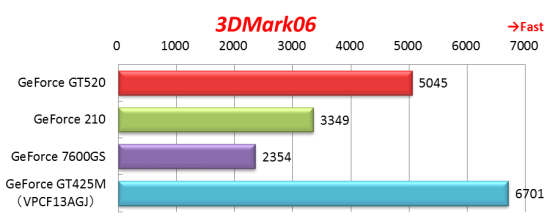

3DMark2001SEより新しく、DirectX9世代のベンチマークテストである3DMark06である。GeForce GT425Mにはかなわないものの、GeFocre 7600GS、GeForce 210、GeForce GT520と順に性能が良くなっている。また、GeForce 210と比べても51%、VGC-RM50に元々搭載していたGeForce 7600GSと比べると114%も性能が向上している。安価なカードながら性能は確実に向上していることがわかる。

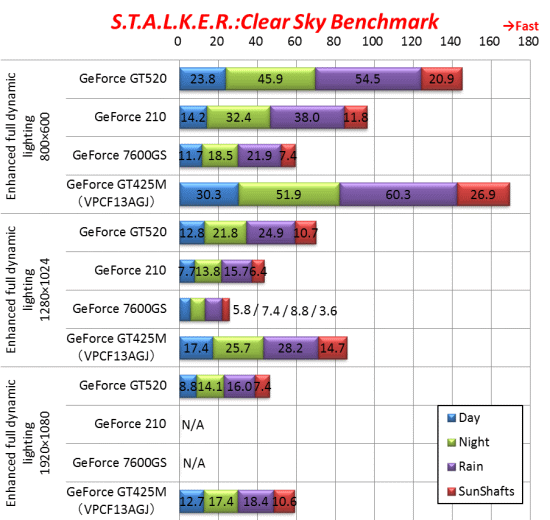

それでは、実際のゲームのベンチマークテストを実行して、より実際に使用する感覚での差を見て、みよう。まずは「S.T.A.L.K.E.R.:Clear Sky Benchmark」である。ちなみに、1920×1080ドットのテストに関しては、GeForce 7600GSの際には、この解像度に対応したディスプレイを持っておらず、テストが実行できず、GeForce 210ではテスト自体が実行できなかった。 結果を見ると、これまで同様GeFoce GT425Mには及ばないが、これまでのGeForce 210やGeForce 7600GSよりは確実に性能が向上している。800×600ドットの低解像度では、4つのテストの平均で、GeForce GT425Mの85.6%にとどまるが、GeForce 210との比較では50.3%アップ、GeForce 7600GSの143.5%アップと圧倒的な差だ。また高解像度になると差は広がり、1280×1024ドットでは、GeForce 210の60.9%アップ、GeForce 7600GSの173.3%アップになっている。ただし、GeForce GT425Mとの差も広がり、1280×1024ドットでは81.6%、1920×1080ドットでは78.3%の性能になっている。やはりメモリ帯域などが影響しているのだろうか。 ちなみに数値はfpsとなっており、1秒間に何フレームかを表している。テレビ番組が約30fpsなので、このくらいあればスムーズに見えるはずだ。GeForce 7600GSでは、800×600ドットでも、Rainで21.9fpsであり、スムーズにプレイするの難しそうだ。これがGeForce 210になると、800×600ドットに限ってはNightとRainで30fpsを超えている。しかしDayやSunShaftでは半分の15fpsにも届いていないし、1280×1024ドットの解像度に高くするのも難しい。これがGeForce GT520になると、800×600ドットのNigthとRainで30fpsを大きく超えているし、DayやSunShaftでも20fpsは超え、何とか遊べるレベルになっている。また解像度を1280×1024ドットに上げても、NightとRainでは30fpsに迫る勢いだ。もちろん上位モデルのグラフィックボードと比べると性能は低く、快適に遊ぶにはまだまだだが、低解像度ならかろうじて遊べるレベルになっている。最下位モデルながら、なかなかの性能である。

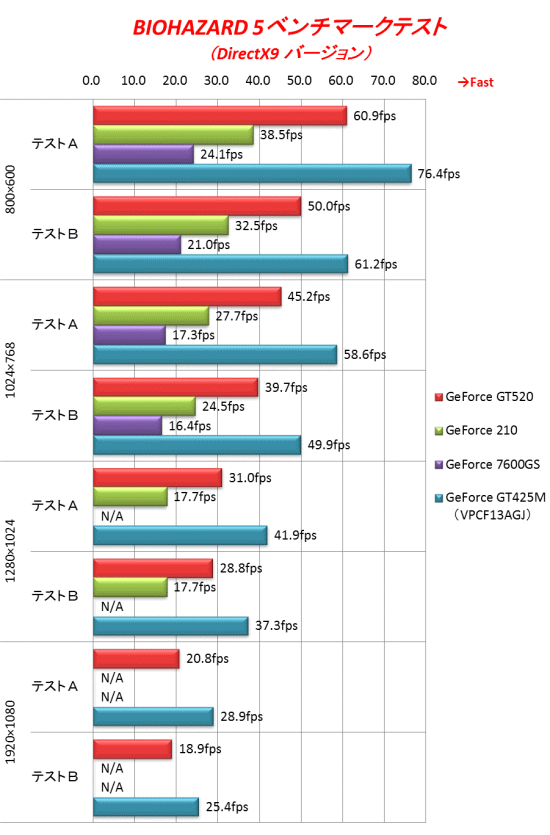

続いて「BIOHAZARD 5ベンチマークテスト」である。DirectX9バージョンとDirectX10バージョンが選べるが、VGC-RM50のOSがWindowsXPであるため、DirectX9バージョンのみテストを行っている。GeForce 7600GSでは、1280×1024ドット以上、GeForce 210では1920×1080ドットではテストが正常に動作しなかったため、結果がN/Aとなている。また「S.T.A.L.K.E.R.:Clear Sky Benchmark」同様、数値はfpsで表されるため、30fpsが目安となるだろう。 テストAとテストBがあるが、同じ傾向なのでテストAを見ていこう。30fpsというラインで見ると、GeForce 7600GSでは最低の800×600ドットでも24.1fpsと満たしていない。これが、GeForce 210になると、800×600ドットでは38.5fpsとなっており、1024×768ドットでも27.7fpsとまあまあの値だ。そして今回のGeForce GT520では、800×600ドットでは60.9fpsと非常にスムーズに表示可能で、1280×1024ドットでも31.0fpsであり、それなりに高解像度でもスムーズに楽しめることがわかる。ちなみにGeForce GT425Mでは1920×1080ドットでも28.9fpsでGeForce GT520とは一線を画している。 向上率で見ると、800×600ドットの場合、GeForce GT425Mの80.0%だが、GeForce 210の158.2%、GeForce 7600GSの252.7%とこれまで使ってきたものと比べると大きく性能アップを果たしている。ちなみに、1024×768ドットではGeForce GT425Mの77.1%、GeForce 210の163.2%、GeForce 7600GSの261.3%となり、1280×1024ドットではGeForce GT425Mの74.0%、GeForce 210の175.1%、1920×1080ドットではGeForce GT425Mの72.0%となる。つまり高解像度ほど、GeForce 210やGeForce 7600GSとの差が広がるが、GeForce GT425Mとの差も広がっていく。これは、これまで見てきたベンチマークテストの傾向と同じだ。

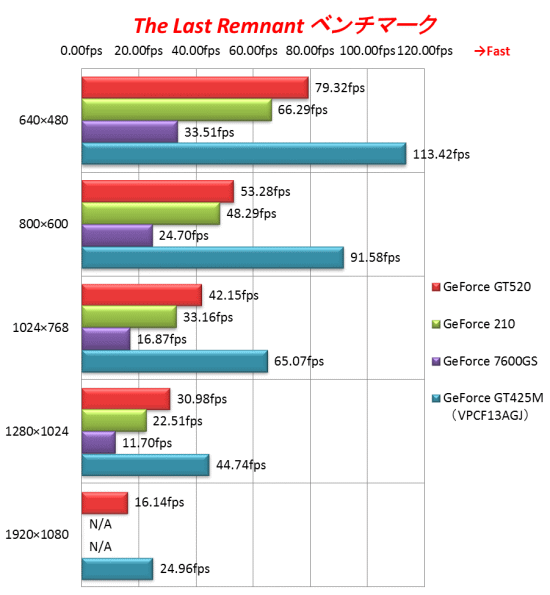

続いて、「The Last Remnantベンチマーク」である。これも、今までと同じ傾向で、GeForce GT425M>GeForce GT520>GeForce 210>GeForce 7600GSとなる。ただ、異なる点もある。GeForce 210との差が小さく、GeForce GT425Mとの差が大きくなっているのだ。GeForce GT425Mの69.9%と差が大きいのに対して、GeForce 210の119.7%と差は小さい。GeForce GT520の方が高解像度での落ち込みが小さいため、1280×1024ドットではGeForce 210の137.6%のスコアとなっており、若干差は開いているが、他のベンチマークテストと比べると差は小さい。また1280×1024ドットでもGeForce GT425Mの69.2%とこちらの差は大きいままだ。GeForce 7600GSに対しては絶対的な性能を示しているし、GeForce 220に逆転を許す事はないのだが、ゲームによっては思ったほどの性能アップは図れないかもしれない。とはいえ、GeForce 210と比べて1段高い解像度でほぼ同じフレームレートが出ているともいえるので、より綺麗な画質で楽しめることになる。

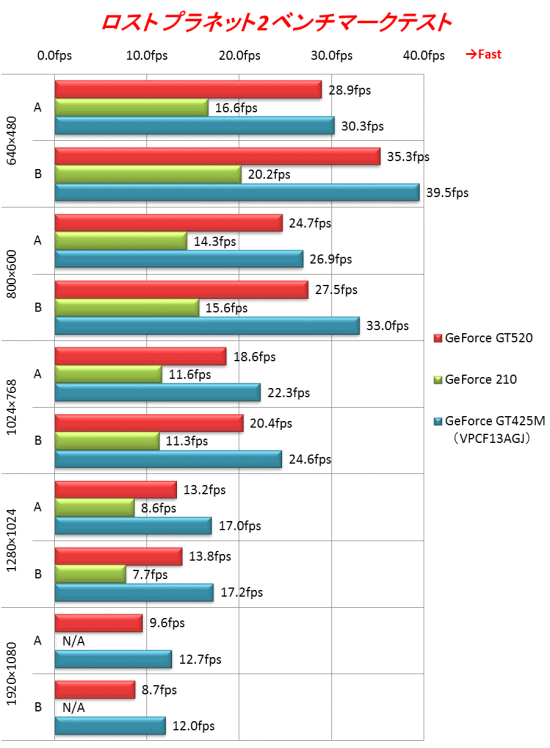

続いて、「ロストプラネット2ベンチマークテスト」である。GeForce 7600GSを搭載していたときにはこのベンチマークテストを行っていなかったので、結果はGeForce GT520、GeForce 210、GeForce GT425Mの3つとなっている。このベンチマークテストでは、前述の「The Last Remnantベンチマーク」の結果とは逆で、GeForce 220との差が広く、GeForce GT425Mとの差が近くなっている。特に640×480ドットのテストAでは、GeForce GT425Mに対して95.4%の性能を示している。またGeForce 210に対しては、174.1%とかなりの性能アップである。GeForce GT425Mとの性能比は、800×600ドットで91.8%、1024×768ドットで83.4%、1280×1024ドットで77.6%、1920×1080ドットで72.5%と解像度が上がるにつれて差は広がっていく。これはメモリインタフェースがGeForce GT425Mでは128bitなのに対して、GeForce GT520は64bitであるため高解像度になるほど帯域幅の狭さの影響が強く出たと思われる。それでも、このベンチマークテストではGeForce GT520の性能の良さを見た感じだ。とはいえ、640×480ドットですら30fpsに届いておらず、1920×1080ドットではわずか9.6fpsである。GeForce GT425Mとの性能差の話をしたところで、どちらにしても「ロストプラネット2」のような重いゲームをするにはGeForce GT520では性能不足だ。ただ良いように考えれば、ローエンドのグラフィックチップでは全く遊べるレベルに達していなかったのが、GeForce GT520では最低解像度なら何とか遊べるレベルになったともいえる。

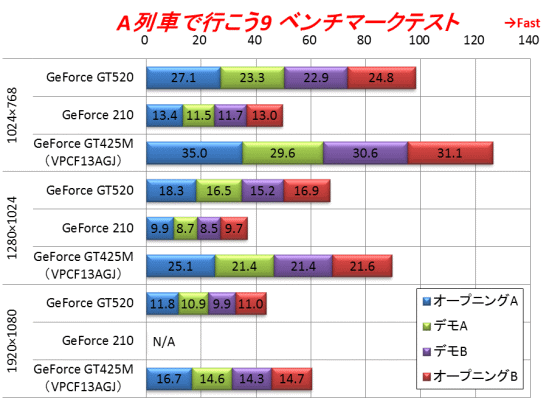

最後に、「A列車で行こう9 ベンチマークテスト」である。都市開発鉄道シミュレーションゲームながら、かなり重いのが特徴のこのゲームである。このベンチマークテストも、GeForce 7600GSを搭載していたときにはテストを行っていなかったので、結果はGeForce GT520、GeForce 210、GeForce GT425Mの3つとなっている。 結果はこれまでと同じ傾向で、GeForce 210に対しては大きく性能向上を果たしているものの、GeForce GT425Mには及ばないという結果となった。また、最低解像度の1024×768ドットでも30fpsに届いておらず、このレベルのゲームはGeForce GT520では厳しいと言える。また、このゲームは1920×1080ドットの広大な画面で遊べるのが特徴の一つなので、1920×1080ドットでは10〜12fpsしか出ていないのでは力不足といえるだろう。より上位モデルのグラフィックチップが必要そうだ。 今回はグラフィックボードの故障により、交換を行った。グラフィックボードの交換は過去に1度行っている事を考慮しても、手順としてはそれほど難しいわけではなかった。逆に、製品選びについては苦労したと言えるだろう。消費電力や発熱、厚みなど、自作パソコンのパーツを選ぶのとは違った条件があった。その中で、結局ローエンドモデルを選んだものの、これまで使っていたグラフィックボードより世代が新しくなった。ベンチマークテストでは同じローエンドモデル同士とは思えないほど性能が向上しており、正直驚かされた。それでいて価格は安く、1スロット仕様で消費電力も低い。壊れたグラフィックボードの交換用途としては、非常に良い選択肢だったと得るだろう。 (H.Intel) ■今回の関係メーカー・ショップ

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|